Acht Jahrhunderte lang herrschten die Kelten über weite Teile Europas. Sie errichteten die ersten Städte nördlich der Alpen, prägten Münzen, entwickelten Gewichtssysteme und schmiedeten effiziente Waffen, die selbst bei den Römer begehrt waren. Doch im 1. Jahrhundert verschwand ihre Kultur plötzlich: In Gallien wurden sie von Caesar unterworfen, in Süddeutschland dagegen brach ihre hoch entwickelte Zivilisation einfach zusammen.

Bis heute rätseln Forschende, warum sich die Spuren der Kelten zwischen Rhein, Thüringer Wald und den Alpenrändern innerhalb weniger Jahrzehnte verloren haben. Eine verheerende Seuche? Eine Dürre? Plündernde Germanen? Oder doch die Römer?

Das Wirtschaftssystem der Kelten brach zusammen

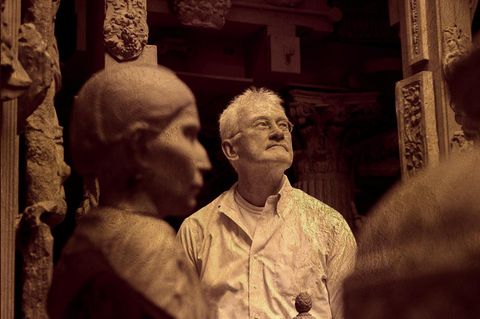

Eine neue Sonderausstellung im Knauf-Museum Iphofen südöstlich von Würzburg zeigt, wie die Kelten in Franken lebten, wie sie Keramiken töpferten, Schmuck und Amulette aus Bronze herstellten – und wie sie ihre Siedlungen schließlich aufgaben (siehe Infokasten). Durch neue archäologische Funde können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer konkreter das Ende der keltischen Blütezeit in Süddeutschland nachzeichnen.

Demnach begann der Niedergang etwa um 80 v. Chr.: Von Osten her zogen germanische Verbände – möglicherweise ausgelöst durch Dürren – auf der Suche nach Siedlungsland in Richtung der Mittelgebirge zwischen Werra und Saale, Harz und Thüringer Wald. Die dort lebenden Stämme, von den Römern pauschal ebenfalls als "Germanen" bezeichnet, setzten sich daraufhin auch in Bewegung und wanderten in die Mainregion, aber auch in das Gebiet zwischen Donau und Alpenrand ab, ein Kernland der Kelten.

Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. erreichten weitere Germanenzüge Mainfranken, diesmal aus dem mitteldeutschen Elberaum. Die einzelnen Wanderbewegungen lassen sich heute archäologisch zwar nicht rekonstruieren, und auch die Größe der einzelnen Gruppen bleibt unklar. Schätzungen gehen aber davon aus, dass sich jeweils mehrere Zehntausend Menschen in Bewegung setzten, gewaltige Trosse aus Männern, Frauen und Kindern.

Fest steht: Die Folgen der Zuwanderung waren für die Kelten enorm. "Die Wanderzüge, verbunden mit Plünderungen und kriegerischen Konflikten, brachten ihr komplexes Wirtschaftssystem durcheinander", sagt der Archäologe Dr. Markus Schußmann von der Universität Bamberg. Er hat an der Ausstellung im Knauf-Museum Iphofen mitgewirkt.

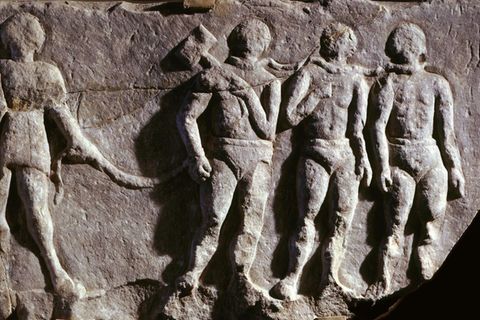

Kultur, Städte und Wohlstand der Kelten basierten vor allem auf Handel, doch die Wanderbewegungen zerschnitten Routen und Wege. Besonders hart traf diese Entwicklung Manching in Oberbayern, eine der größten Städte mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – und eine der wichtigsten Handelsdrehscheiben in Süddeutschland. Darüber hinaus ging den Kelten ein wichtiges Handelsgut verloren: menschliche Sklaven, die sie auf Kriegszügen in den Norden erbeuteten und an die Römer gewinnbringend verkauften.

Die Kelten kehrten zu bäuerlichen Lebensweisen zurück

In Südbayern brach die handwerkliche Produktion ein: Statt Gefäße aus Keramik stellten die Menschen Behälter aus Holz her, verwendeten in ihren Schmiedewerkstätten statt frisch erzeugtem Eisen zusammengesammelten Metallschrott, wie archäologische Funde zeigen. Schußmann: "Vermutlich hat der Zusammenbruch der Wirtschaft auch zu sozialen Spannungen oder inneren Unruhen geführt."

Die keltische Oberschicht bekam die Anzeichen des Niedergangs zuerst zu spüren. "Der Adel, der die Städte als Marktplätze nutzte, konnte keine Handelsprofite mehr erzielen", beschreibt Schußmann. "Dadurch verlor er jedes Interesse, die Städte am Laufen zu halten." Die Folge: Die großen Gemeinwesen wurden nach und nach aufgegeben, die Kelten lebten stattdessen fortan in kleineren hofartigen Siedlungen, kehrten zurück zu bäuerlichen Lebensweisen.

Nicht immer verliefen die Kontakte zwischen ansässigen Kelten und einwandernden Germanen friedlich: Mehrere Siedlungen, etwa in Mittelfranken, wurden durch Feuer zerstört. Außerdem verlegten Kelten vielerorts ihre Plätze – dorthin, wo sie weniger angreifbar waren.

Kelten im Museum

Im Knauf-Museum Iphofen südöstlich von Würzburg läuft bis zum 9. November 2025 die Sonderschau "Kelten in Franken". Es ist die erste Ausstellung, die die keltische Besiedlung Frankens zwischen dem 5. und 1. Jahrhundert v. Chr. aufzeigt. Archäologische Funde, Modelle und digitale Installationen geben Einblicke in den Lebensalltag, in handwerkliche Kunstfertigkeiten und den Glauben der Menschen. Ausgestellt werden etwa Bronzeschmuck, Amulette und Gewandnadeln, aber auch militärische Erzeugnisse wie Helme und Kriegstrompeten. Alle Infos zur Schau finden Sie hier.

Manche Germanengruppen zogen weiter gen Westen, etwa nach Gallien, andere dagegen ließen sich in Süddeutschland nieder. Funde wie bei Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt zeigen, dass sie Höfe errichteten, teils wenige Hundert Meter entfernt von keltischen. Und, dass sie einen neuen Haustyp mitbrachten: lang gestreckte, dreischiffige Wohnstallhäuser, wie sie in Norddeutschland schon länger verbreitet waren.

Die Germanen nutzten die Fertigkeiten der Kelten

Offenbar lebten zugewanderte Germanen und alteingesessene Kelten zunächst getrennt nebeneinander – und vermischten sich dann. So wie im unterfränkischen Biebelried: Dort gruben Forschende ein Haus aus der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. aus, das sich als keltisch-germanische Kreuzung herausstellte. Der Bautyp germanisch, die darin gefundenen Pflanzenreste ebenfalls, die tierischen Speiseabfälle dagegen – Schwein statt Rind, außerdem Verzehr von Hundefleisch – folgte keltischen Gepflogenheiten. Und die Keramikformen erwiesen sich als Nebeneinander von keltischen und germanischen Typen.

"Das heißt, die Germanen rotteten die Kelten nicht etwa aus oder vertrieben sie großflächig", sagt Schußmann. Stattdessen habe ein Assimilationsprozess stattgefunden. "Teilweise bedienten sich die Germanen der Fertigkeiten der Kelten, etwa bei der Keramikproduktion."

Schließlich verschmolzen die beiden Bevölkerungsteile innerhalb weniger Jahrzehnte. Noch vor der Zeitenwende sind die Kelten in Süddeutschland für die Archäologie nicht mehr greifbar. Ob Tongefäße, Gürtel oder Gewandspangen: Forschende ordnen Fundstücke dieser neu angebrochenen Zeit der sogenannten Rhein-Weser-germanischen Kultur zu. Schußmann: "Die Kelten wurden von den Germanen mehr oder weniger aufgesogen."

Als die Römer im Jahr 12 v. Chr. von Westen her den Rhein überquerten und auf zahlreiche Stammesgruppen stießen, hatten sie für die Verbände nur einen Namen: Germanen.