Es gibt Worte, die sind pathetisch und werden dennoch nie kitschig, nutzen sich auch nicht ab. Solch ein Wort ist die jüdische Weisheit: "Wer auch nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt." Ein Trost- und Trotzwort für schlimme Zeiten, wenn das Sterben überhandnimmt und ein einzelnes Leben nicht mehr viel zu gelten scheint. Zeiten wie jene, die 1933 in Deutschland anbrechen.

Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme beginnen die Nationalsozialisten, jüdische Deutsche zu diskriminieren und zu schikanieren. Zehntausende, binnen weniger Jahre fast eine Viertelmillion Juden verlassen das Land. Dem Regime ist es recht, es will diese Menschen loswerden, bereichert sich zudem am Besitz der Fliehenden. Allein, kaum ein Staat ist bereit, die Bedrängten in großer Zahl aufzunehmen, schon gar nicht als Mittellose. So schaffen es längst nicht alle hinaus, die wollen. Etliche aber finden Asyl in der nahen, vergleichsweise offenen Tschechoslowakei, nach der sich auch einige Tausend politische Flüchtlinge wenden.

Doch die Deutschen sind ihnen gleichsam auf den Fersen: Um Hitler zu besänftigen, gestehen die Westmächte dem Diktator Ende September 1938 die Annexion großer Teile der ČSR zu. Und viele Beobachter ahnen, dass die Mächte auch nichts tun werden, sollte das Reich sich den Rest nehmen.

Zögerliche Hilfe für die Verfolgten

Als dann Anfang November bei staatlich organisierten Pogromen in Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen, Friedhöfe verwüstet und mehrere Hundert Juden ermordet werden, 30.000 in Konzentrationslagern verschwinden, lockert namentlich die britische Regierung ihre Einwanderungsbedingungen etwas und erklärt sich unter anderem bereit, rund 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland und dem besetzen Österreich aufzunehmen. Freilich ohne deren Familien.

Ein engherziger, kleiner Schritt. Erwirkt haben ihn nicht zuletzt humanitäre Organisationen, die sich für die Opfer der ausgreifenden Diktatur auf dem Kontinent einsetzen. Auch in der Kern-Tschechoslowakei – wo inzwischen rund 200.000 Flüchtlinge aus dem Reich und den von den Deutschen besetzten Gebieten gestrandet sind.

Noch ist das Land frei und bemüht sich eine Anzahl vor allem britischer Helfer, die Not mit Spendengeld und öffentlichen Beihilfen zu lindern. Darunter die promovierte Ökonomin Doreen Warriner: Anfang dreißig, lebenslustig, eine aufstrebende Wissenschaftlerin, zugleich energische Frauen- und Menschenrechtlerin, von früheren Forschungsaufenthalten mit Prag verbunden.

Als sie Mitte Oktober eintrifft, findet Warriner Scharen verelendeter, verzweifelter Menschen vor, die in improvisierten Lagern campieren, unter Zeltplanen, in Abrisshäusern, zumal die Deutschsprachigen und Juden unter ihnen insgeheim unerwünscht, teils ohne Papiere. Unmöglich, allen zu helfen, oder auch nur einer Mehrheit. Es kann allein darum gehen, begreift Warriner, wenigstens besonders gefährdete NS-Gegner außer Landes zu bringen.

Der Weg in den Tod: Historiker entdecken heimlich aufgenommene Deportationsfotos

Der Weg in den Tod: Historiker entdecken heimlich aufgenommene Deportationsfotos

Ein ganzes Netz von Helfern

Rasch wird sie Teil eines buntgescheckten Netzwerks aus britischen Diplomaten, evangelikalen und linken Aktivisten unterschiedlicher Schattierung, die für dieses kleine und doch so große Ziel arbeiten: Immerhin ein paar Leben zu retten. Denn auch wenn das spätere Grauen eines industriellen Völkermordes noch nicht zu ahnen ist, ja nicht einmal vorstellbar, so kann doch jeder, der es sehen will, erkennen, dass der Nationalsozialismus für viele den Tod bedeutet. Und dass er so lange vordringen wird, wie ihn niemand mit Gewalt aufhält.

Leben zu retten ist eine mühselige, erschöpfende, oft greuliche Arbeit. Die Helfer müssen diejenigen ermitteln, die unbedingt heraus sollen, schreiben Listen und Anträge für Visa, beschaffen und hinterlegen Geld für Bürgschaften, zuweilen falsche Pässe, organisieren die Reisen, meist mit dem Zug durch Polen zum Ostseehafen Gdynia, dann per Schiff weiter nach England.

Kaum etwas davon wäre möglich ohne tschechische Mitarbeit, etwa von Beschäftigten der Reiseagentur Čedok, oder Freiwillige wie Marie Schmolka, Zionistin und örtliche Leiterin eines US-Jüdischen Flüchtlingshilfswerks. Sie führt die Briten durch verwahrloste Orte, an die sie sich allein nie trauen würden, übersetzt, kennt sich aus, weiß, wer aus welchen Gründen in welcher Gefahr ist.

Die Kinder

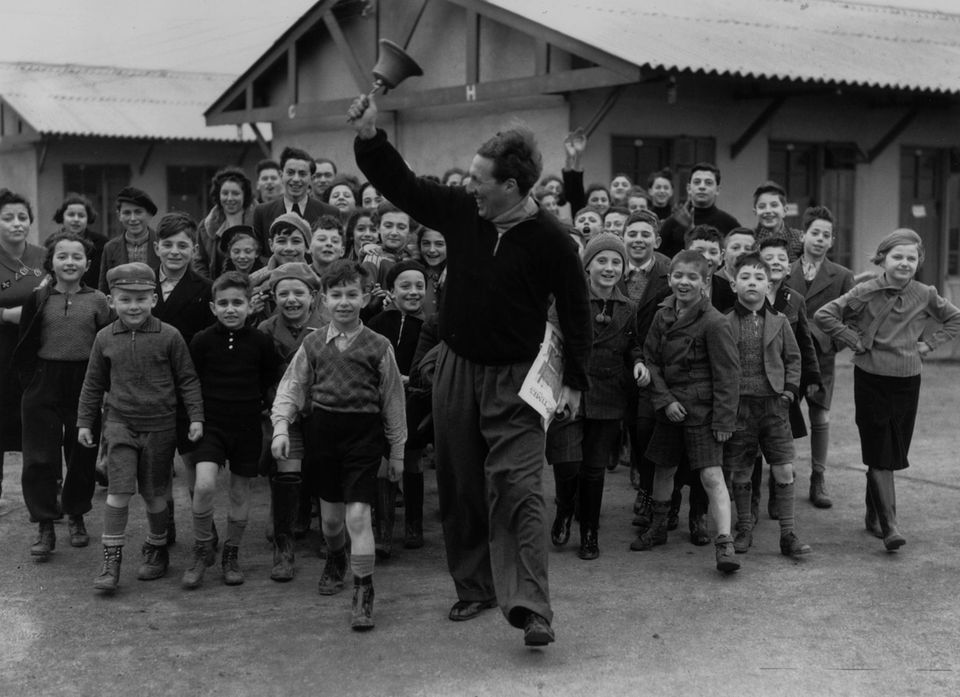

Als Anfang Dezember die ersten evakuierten jüdischen Kinder aus Deutschland und Österreich England erreichen, überlegen Schmolka und Warriner, ähnliche Transporte aus der Tschechoslowakei zu organisieren. Ein britischer Freiwilliger erklärt sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen und bittet per Telegramm noch einen Freund um Hilfe: Nicholas Winton, ein 29-jähriger Londoner Börsenmakler, selbst jüdischer Herkunft. Eigentlich auf dem Sprung in den Skiurlaub, bucht Winton kurz entschlossen um und trifft nach Weihnachten in Prag ein.

Das Elend und die Verzweiflung erschüttern den jungen Mann. Nicholas Winton verlängert seinen Urlaub, bleibt am Ende drei Wochen. Und macht aus der Rettung der jüdischen Kinder eine Herzenssache. Bald findet Nicholas Winton einen gleich Entschlossenen, einen Lehrer aus dem südenglischen Küstenstädtchen Swanage, Trevor Chadwick. Chadwick soll zwei Kinder in Prag abholen, die sich erfolgreich an seiner Schule beworben haben. Auch er ist berührt von dem, was er sieht, und verspricht zu helfen.

Ende des Monats ist Nicholas Winton wieder in London und beginnt, fieberhaft für die Ausreise der jüdischen Kinder aus Prag zu arbeiten. Er kann eine grundsätzliche Einwilligung des Innenministeriums erwirken – mit der Auflage, dass für jedes Kindervisum eine Pflegefamilie nachgewiesen werden muss. Außerdem ist jeweils ein Geldbetrag zu hinterlegen, für den Rücktransport des Kindes nach Ende der Krise in Mitteleuropa. Winton macht sich daran, Pflegefamilien zu suchen, Geld zu beschaffen.

Derweil liefert Chadwick seine beiden Schützlinge ab, kündigt seinen Job und kehrt zurück nach Prag, um dort die Ausreisen zu organisieren. Schon im März besteigen die ersten 20 Kinder ein Flugzeug nach Großbritannien.

Prag wird zur Falle

Währenddessen mühen sich Warriner und die anderen weiter darum, bedrohten Erwachsenen zu helfen, für die Prag zur Falle zu werden droht. Am 15. März schnappt sie zu. Von der Grenze her rückt die Wehrmacht auf Prag vor und erreicht die Metropole fast ohne Widerstand. Mit der Drohung, die Stadt aus der Luft zu zerstören, haben die Deutschen den Verteidigern eine Unterwerfung abgepresst.

Noch am Tag des Einmarsches verhaftet die Gestapo Marie Schmolka, verwüstet ihr Büro. Zwar kommt sie bald wieder frei. Doch von nun an ist die Fluchthilfe gefährlich, vielfach unmöglich: NS-Schergen machen gezielt Jagd auf ihre Gegner unter den Ortsansässigen, den Emigranten und Flüchtlingen, kerkern Tausende ein.

Mit der Zeit wird das Risiko auch für die internationalen Helfer zu hoch, sofern sie nicht als Botschaftsangehörige diplomatischen Schutz genießen. Nach und nach verlassen sie das Land, Doreen Warriner am 24. April.

Chadwick hingegen bleibt noch. Die Kindertransporte werden wie in Deutschland und Österreich geduldet. Wenn auch die erforderliche Ausreisegenehmigung durch die Gestapo eine zusätzliche Erschwernis darstellt. Da die Besatzer an den Kindern anders als an politischen Flüchtlingen kein Interesse haben, können die Züge zudem direkt durch Deutschland in die Niederlande fahren, zu den Fährhäfen über die Nordsee nach Harwich.

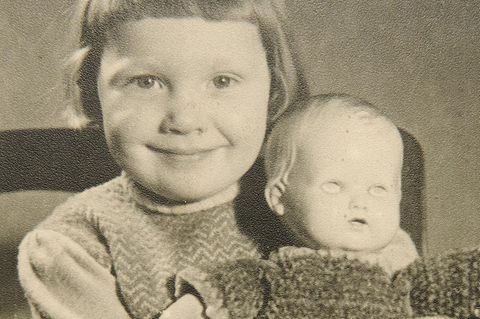

Anschließend bringen abermals Züge die Geretteten in den Londoner Bahnhof Liverpool Street. Dort klettern die meist übermüdeten, an Körper und Seele erschöpften Geretteten aus den Waggons; jeder Junge, jedes Mädchen trägt ein Schild mit seinem Namen um den Hals. Die Pflegefamilien laufen auf sie zu, suchen das zugewiesene Kind heraus. Scheue Momente, herzliches oder noch ungelenkes Willkommen. Meist sieht Winton aus der Ferne zu. Für fast 1000 Kinder kann er Pflegeeltern und Bürgschaft beschaffen.

Die Katastrophe

Nachdem im Juni auch Trevor Chadwick ausgereist ist, soll Anfang September der bis dahin größte Transport 250 von diesen Kindern nach England bringen. Da kommt es zur Katastrophe. Am 1. September marschiert die Wehrmacht in Polen ein, alle Grenzen werden vorläufig geschlossen. Hitler nimmt an, dass Großbritannien und Frankreich das Land wie zuvor die Tschechoslowakei im Stich lassen werden. Doch diesmal erklären die Westmächte dem Deutschen Reich den Krieg – wenn auch zunächst ohne ernsthaft einzugreifen.

Dennoch enden auf einen Schlag alle Evakuierungen. Die Einzelheiten sind ungeklärt, doch der Zug mit den Kindern verlässt die Prag nie. Vielmehr verschwinden sie in den Wirren des nun einsetzenden Kriegs, des bald beginnenden Holocaust, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Die meisten, wenn nicht alle kommen um. So wie die Mehrheit derjenigen, für die Winton trotz aller Mühen in Großbritannien keinen Platz gefunden hat. Und wie die zurückgebliebenen Eltern und Angehörigen der Geretteten. Deren Zahl aber beträgt immerhin 669 junge Leben.

Nicholas Winton: Vergessen und Erinnern

Nach dem Krieg gerät die Rettung von fast 700 Kindern und rund 15.000 erwachsenen NS-Verfolgten aus der Tschechoslowakei weitgehend in Vergessenheit. Die Beteiligten machen kein großes Aufheben um ihre Taten. 1988 jedoch gelangt ein Notizbuch mit Aufzeichnungen des inzwischen fast 80-jährigen Nicholas Winton an die Presse. Daraufhin wird aus dem bescheidenen, freundlichen Pensionär binnen Kurzem der "Retter der Kinder von Prag", eine gefeierte Heldenfigur.

Obwohl er selbst es kaum darauf anlegt, drängt Wintons Glanz bald die vielen anderen Beteiligten erst recht in den Schatten, ins Vergessen. Das umso mehr, als etliche da bereits gestorben sind, so auch Doreen Warriner, Marie Schmolka und Trevor Chadwick. Während Nicholas Winton nun zahlreiche öffentliche Auftritte und Würdigungen erlebt, sage und schreibe 106 Jahre alt wird. Vermutlich mehr als alles andere macht seine Langlebigkeit Winton so zum Gesicht des Netzwerkes junger Idealisten, die am Vorabend des Zweiten Weltkrieges so viele Verfolgte vor dem Zugriff des NS-Regimes zu bewahren versuchten, wie sie nur konnten. In dem Wissen, wie viel jedes einzelne gerettete Leben bedeutet: eine ganze Welt.