12. Juni 1942. Heute wird Anne 13 Jahre alt, und sie ist aufgeregt wie jedes Kind an seinem Geburtstag. Dabei weiß sie schon, was sie von ihren Eltern bekommen wird: ein rotkariertes Tagebuch, mit einem Schloss daran. Sie durfte es sich selbst in einem Buchladen aussuchen. Der Herzenswunsch einer Teenagerin, das liebevolle Geschenk ihrer Eltern, ein Moment mit ungeahnten Folgen: Dieses Buch wird Anne Frank weltberühmt machen.

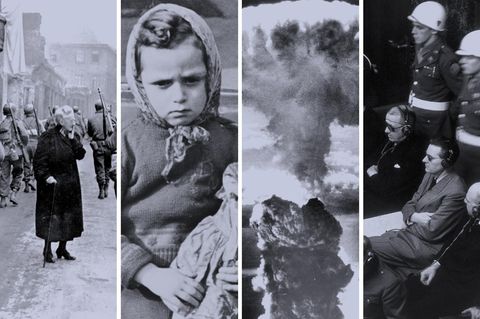

Als sie vier Jahre alt war, sind die Franks Ende 1933 vor dem nationalsozialistischen Regime in die Niederlande geflohen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Doch die jüdische Familie ist auch in Amsterdam nicht sicher. 1939 beginnt mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg in Europa. Am 10. Mai 1940 überfällt NS-Deutschland auch die Niederlande, Königin Wilhelmina flieht nach Großbritannien. Nach einem Bombardement Rotterdams kapituliert das Land, am 15. Mai marschieren deutsche Truppen in Amsterdam ein. Die Besatzer übernehmen noch im selben Monat die Macht in Den Haag.

In rascher Folge werden danach wie schon in Deutschland zuvor antisemitische Erlasse ausgegeben, etwa jüdischen Beamten das Arbeiten verboten. Jüdinnen und Juden dürfen keine Kinos mehr besuchen. Ab dem 3. Februar 1941 müssen sich alle Menschen jüdischen Glaubens registrieren lassen. Fortan werden sie überall ausgegrenzt, jüdische Kinder dürfen keine regulären Schulen mehr besuchen. Annes Vater Otto Frank trifft Vorbereitungen, um seine Familie zu schützen, denkt ans Auswandern, richtet ein Versteck ein.

Ich werde dir, hoffe ich, alles anvertrauen können wie sonst noch niemandem

Die Eintragungen in ihr Tagebuch beginnt Anne, die eigentlich Annelies Marie heißt, noch an ihrem Geburtstag. Sie schreibt auf Niederländisch, später manchmal auch auf Deutsch. Der erste Satz lautet übersetzt: "Ich werde dir, hoffe ich, alles anvertrauen können wie sonst noch niemandem, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein." Eine Eintragung wie eine Prophezeiung. Denn vor Anne, ihrer älteren Schwester Margot und den Eltern Otto und Edith liegen dramatische Ereignisse: der Deportationsbefehl für Margot am 5. Juli 1942 in ein Arbeitslager in Deutschland, die Flucht der gesamten Familie vor dem Zugriff der Besatzungsbehörden in ein vorbereitetes Versteck im Hinterhaus des väterlichen Betriebs unmittelbar danach, das geheime Leben dort, schließlich die Entdeckung zwei Jahre später, Deportation in Konzentrationslager, Leid, Angst, Krankheit, Tod.

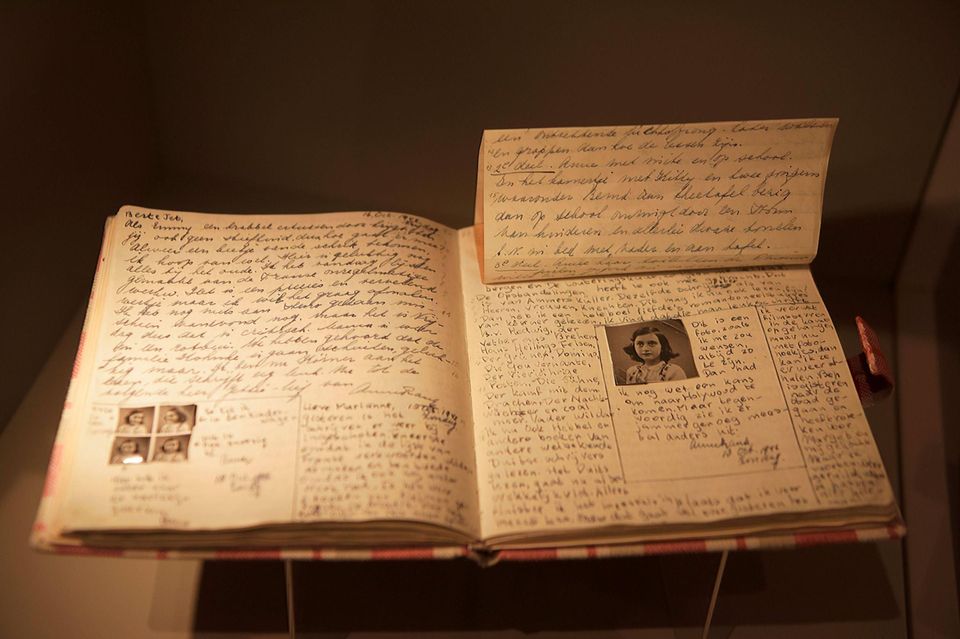

Ab dem 14. Juni 1942 schreibt Anne Frank weiter. Die ersten Seiten füllt sie noch im Wohnhaus der Familie am Merwedeplein, dann im Versteck im Hinterhaus der Prinsengracht 263. Fortan vertraut sie dem rotkarierten Buch und zwei weiteren Heften alles an, was in ihrem Leben passiert. Aber auch intimste Geheimnisse. Sie schreibt von Plänen für jene Zeit, wenn der Krieg beendet und der nationalsozialistische Schrecken überstanden ist. Nicht nur über Ängste und Nöte, auch über Hoffnungen. Oft wendet sie sich in Briefform an fiktive Freundinnen und berichtet von ihrem Alltag.

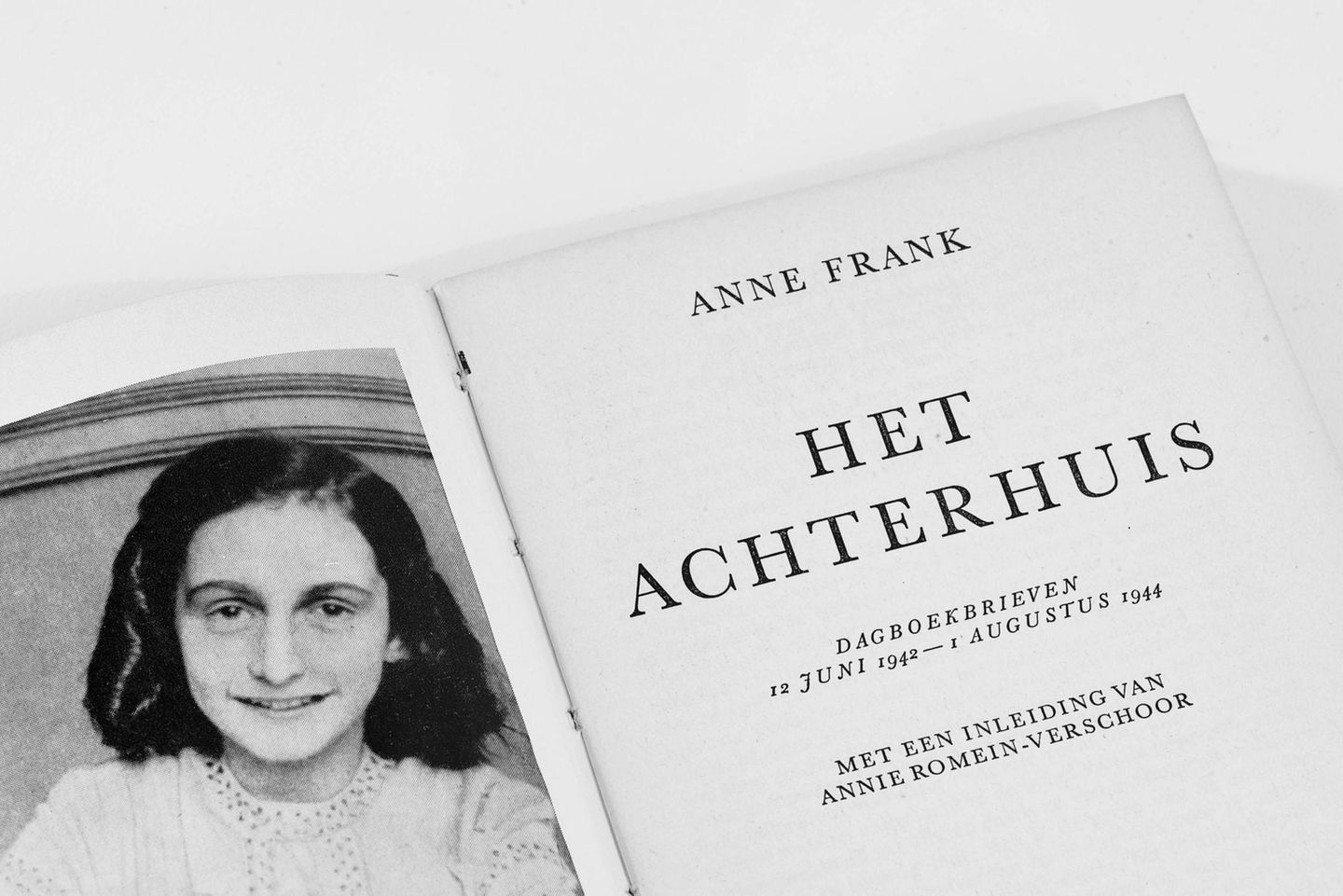

Aber Anne Frank erschafft noch viel mehr. Sie füllt ein schmales, hochformatiges Heft mit Sätzen aus Büchern, die ihr etwas bedeuten, ein "Schöne-Sätze-Buch“. Das Schreiben, auch von Kurzgeschichten, gibt der Heranwachsenden Halt und Kraft. Als sie Ende März 1944 auf Radio Oranje einen Appell des mit der gesamten Regierung im Londoner Exil befindlichen Bildungsministers der Niederlande hört, der seine Landsleute dazu auffordert, Dokumente wie Briefe oder Tagebücher sicher zu verwahren, damit man nach dem Krieg beweisen kann, was unter deutscher Besatzung geschehen ist, entschließt sich Anne Frank, ihr Tagebuch zu überarbeiten, und beginnt auf losen Blättern den Roman "Het Achterhuis", "Das Hinterhaus", der auf ihren Tagebuchaufzeichnungen beruht.

Sie wägt ab, formuliert um, lässt Passagen weg. Vollenden wird sie das Manuskript nicht mehr. Denn am 4. August 1944 wird die Familie – wie auch die anderen Personen, die sich mit den Franks im Hinterhaus an der Prinsengracht versteckt gehalten haben – entdeckt und verhaftet.

Anne kann ihre Aufzeichnungen nicht mitnehmen. Sie bleiben im Hinterhaus an der Prinsengracht zurück, wo Miep Gies, eine Vertraute der Franks, sie findet und an sich nimmt.

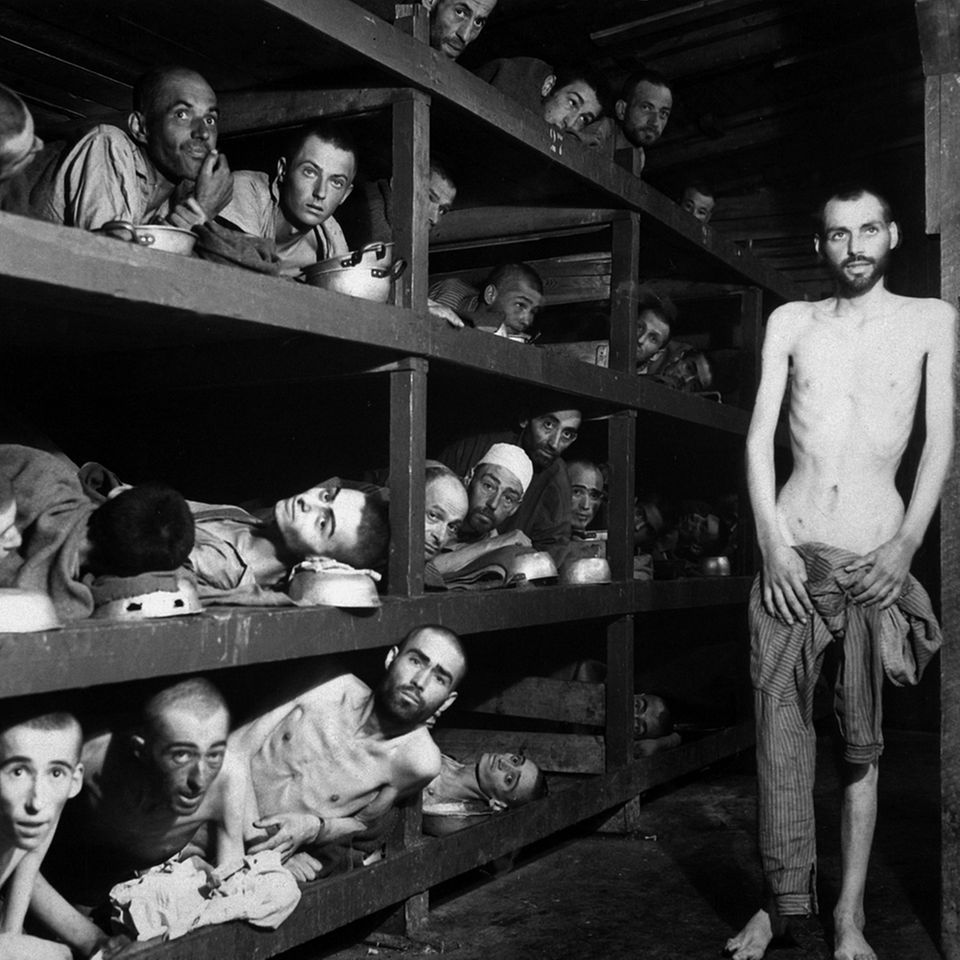

Die Familie wird über Zwischenstationen in den Lagerkomplex Auschwitz deportiert. Dort sieht Otto Frank seine Frau Edith und seine Töchter Margot und Anne zum letzten Mal. Die beiden Mädchen werden Anfang November 1944 zum Arbeitseinsatz in das Konzentrationslager Bergen-Belsen transportiert. Otto Frank gehört zu den Häftlingen, die am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee befreit werden, als diese Auschwitz erreicht. Er ist der Einzige der vierköpfigen Familie, der den Holocaust überlebt: Edith Frank ist am 6. Januar 1945 im KZ Auschwitz-Birkenau völlig entkräftet gestorben. Margot und Anne erliegen vermutlich Ende Februar dem Fleckfieber im KZ Bergen-Belsen.

Miep Gies übergibt Annes Tagebücher und Manuskripte erst an den nach Amsterdam zurückgekehrten Otto Frank, als sie die Nachricht von Annes Tod erhalten hat. Er fasst sie zu einem Text für die Familie zusammen. Erst als einige Verwandte ihn ermutigen, das Tagebuch seiner Tochter zu veröffentlichen, bietet er es Verlagen an.

1947 ist es so weit

Am 25. Juni 1947 erscheint "Het Achterhuis. Dagboekbrieven van 14 Juni 1942–1 Augustus 1944" in den Niederlanden als Buch. Bis heute erlebt das "Tagebuch der Anne Frank" immer wieder Neuauflagen, ist in mehr als 70 Sprachen übersetzt und erschienen. Als eindrückliches historisches Dokument einer Zeit, in der Ausgrenzung und Menschenverachtung an der Tagesordnung waren. Als literarisches Werk eines talentierten Mädchens. Und als Mahnung und Vermächtnis an alle Nachgeborenen. Und wohl auch deswegen wurde seine Authentizität in der Vergangenheit immer wieder angezweifelt, aber jeder kann sich das Original im Anne Frank Haus in Amsterdam anschauen.

Stell Dir vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom Hinterhaus veröffentlichen würde. Nur vom Titel her würden die Leute denken, es wäre ein Kriminalroman. Anne Frank (1929–1945)