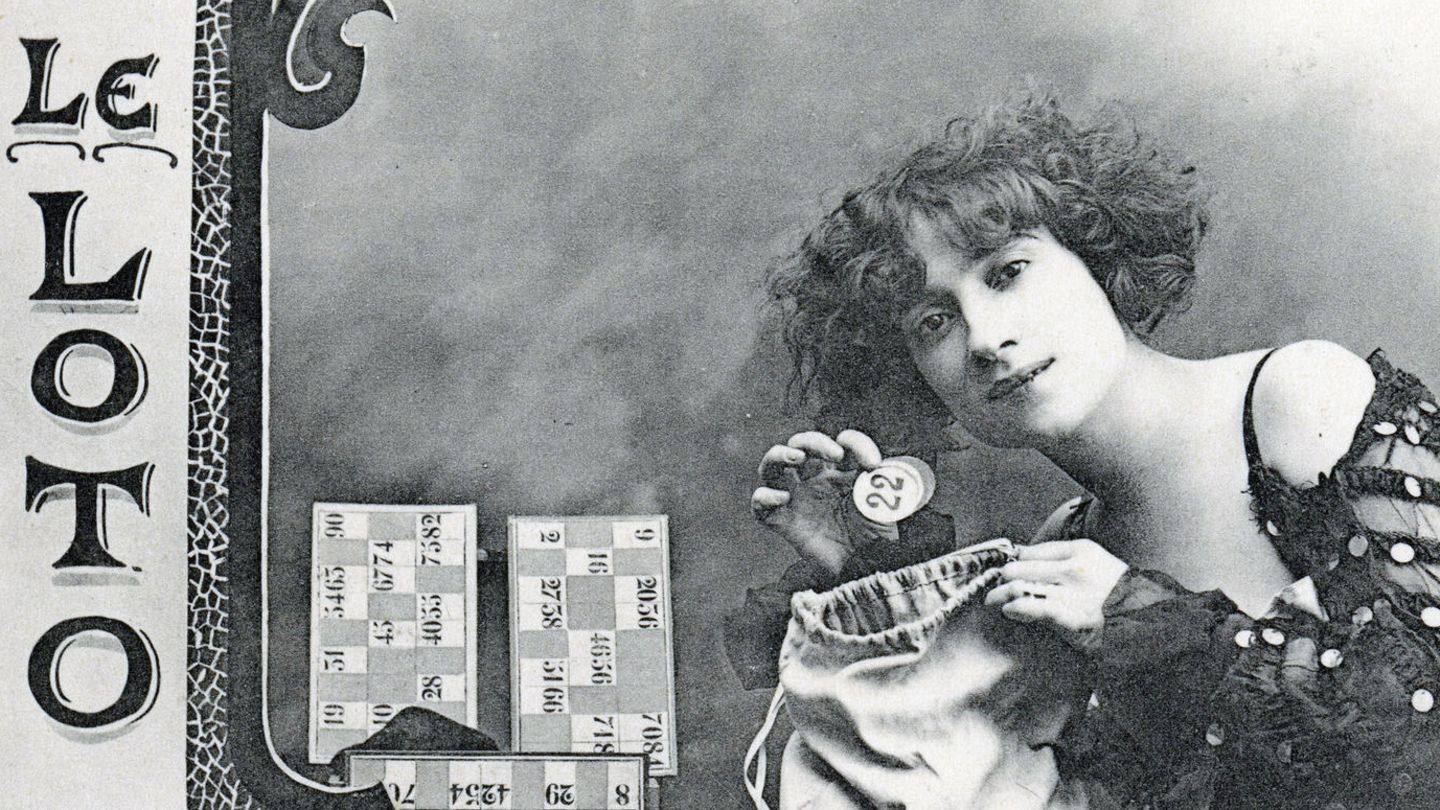

Und? Gehören Sie zufällig zu den 179 Glückspilzen, die 2023 Lotto-Millionär in Deutschland geworden sind? Oder doch eher Sie zu den anderen rund 26 Millionen Menschen, die regelmäßig oder wenigstens ab und zu versuchen, auf die richtigen Zahlen zu setzen? Dann stehen Sie in langer Tradition.

Der Traum, den Jackpot zu knacken, ist ein halbes Jahrtausend alt. Seitdem stürzt Lotto Menschen in Europa in Glücks-Ekstase und in den Ruin, versuchen Regierungen, ihren klammen Staatshaushalt mit Einnahmen aus dem Glücksspiel aufzubessern, wettern Kritiker gegen das Zocken – und hatten damit in der Vergangenheit sogar Erfolg: Zeitweilig waren Lottovarianten wie das spätere "6 aus 49" fast überall in der westlichen Welt verboten (außer in Italien und Österreich, den Inseln des Lottoglücks).

Städte sehen im Lottospiel früh eine Einnahmequelle

Flandern, Mitte des 15. Jahrhunderts: Brügge, das benachbarte Sluis und Antwerpen, das sind die Städte, in denen die Wirtschaft so pulsiert wie sonst fast nirgends in Europa. Um den Aufschwung abzusichern, plant die Hafenstadt Sluis neue Befestigungsanlagen. Nur zu gerne würde der Stadtrat die Bürger an den Kosten beteiligen – am besten ohne, dass die es bemerken. Deshalb organisiert Sluis um 1445 eine der ersten dokumentierten Losziehungen: Teilnehmer kaufen Lose, schreiben ihren Namen auf einen Zettel und falls dieser aus der Urne gezogen wird, gewinnen sie einen Preis. Die Einnahmen wandern in die Stadtkasse.

Ungefähr zur gleichen Zeit wird diese frühe Lotterie noch ein zweites Mal erfunden, in Oberitalien, ebenfalls einem frühkapitalistischen Handelszentrum. Von Flandern und Italien aus erobert das Glücksspiel schnell Europa. Statt der Namen auf den Zetteln etablieren sich bald gedruckte Losnummern, und nicht mehr nur Städte veranstalten Lotterien, sondern auch private Kaufleute: Auf Jahrmärkten und Messen verlosen sie überschüssige Waren: Teppiche, Juwelen, Perlen, Möbelstücke, Porzellan, seidene Kleidung.

Nun hat diese einfache Form des Lottos noch nicht viel mit "aktivem" Spielen zu tun, damit, selbst Zahlen zu tippen (deshalb heißt die Variante mit aufgedruckten Losnummern auch "passive Lotterie"). Das ändert sich Mitte des 16. Jahrhunderts in Oberitalien: In Genua werden in jener Zeit fünf Bürger per Losverfahren zusätzlich in den Senat gewählt. Einwohner der Stadt schließen untereinander Wetten über den Wahlausgang ab. Als das Tippen immer beliebter wird, Buchmacher Spieleinsätze entgegennehmen und mehr und mehr Geld umsetzen, übernimmt die Stadt Genua kurzerhand die Kontrolle über das Spiel und bietet selbst Wettannahmen auf den Ausgang der Bürgerwahl an.

Andere Städte kopieren das Modell, entkoppeln es aber von den Wahlen: Statt Listen mit Kandidaten für den Senat geben sie Listen fiktiver Mädchennamen heraus, und die Teilnehmer müssen die Namen, die gezogen werden, richtig tippen. Die Mädchennamen weichen schließlich – effizient handhabbaren – 90 Zahlen. Aus einem Lostopf lassen die Städte öffentlich fünf Gewinnzahlen ziehen: die Geburt des Zahlenlottos "5 aus 90" (woraus sich in Deutschland das heutige "6 aus 49" entwickeln wird).

Schnell etablieren sich unterschiedliche Gewinnklassen: Wer eine Gewinnzahl richtig vorhersagt, sichert sich in der Regel – je nach Region – das 75-fache des Spieleinsatzes, vier Richtige bringen das 60.000-fache ein. Das Besondere im Vergleich zur alten "passiven" Lotterie: Jeder Spieler kann selbst entscheiden, wie hoch sein Einsatz ist. Im Gegensatz zu den teuren vorgefertigten Losen, die sich vor allem Begüterte leisten, steht die "genuesische" Lotto-Variante so gut wie Jedem offen. Und: Teilnehmer können ihre persönlichen Glückszahlen frei wählen.

Von Anfang an lassen Städte die Ziehung in Szene setzen: Oft drehen Waisenkinder auf Marktplätzen oder vor dem Rathaus ein Glücksrad, um die Zahlen zu ermitteln. Zeitungen drucken die Gewinnzahlen ab, geben Anleitungen zum Spielen heraus.

In Bayern schlägt das Lottoabenteuer völlig fehl

Die neue, "genuesische" Spielvariante gelangt schließlich nach Deutschland – und schlägt kolossal fehl: 1735 führt Kurfürst Karl Albrecht das Lottospiel als Staatsbetrieb ein. Das Problem: Ein Augsburger Händler gewinnt prompt einen Dreier und das 2.400-fache seines Einsatzes, 21.000 Gulden – mehr als die Staatskasse hergibt. Der Kurfürst weigert sich zunächst, die Summe auszuzahlen, doch ein Gericht verurteilt ihn dazu. Weil der Betrag so hoch ist, muss die Staatskasse den Gewinner in Raten auszahlen, schließlich wird ein Vergleich geschlossen. Kein Wunder, dass Karl Albrecht das Lottoabenteuer schleunigst aufgibt.

Einen anderen Weg wählt Österreich: Kaiserin Maria Theresia führt das Zahlenlotto 1751/52 ein, allerdings nicht als Staatsbetrieb. Stattdessen verpachtet sie das Spiel an einen italienischen Lottospezialisten. So wälzt sie jegliches finanzielles Risiko ab, ist aber dennoch an den Einnahmen beteiligt. Mit dem Lotto will Maria Theresia nicht nur die desolate Staatskasse aufbessern, sondern auch das Geld ihrer Untertanen im Land halten: Denn bislang verkauften umherziehende Lotterie-Verkäufer aus Italien Lose in Österreich – und schafften die Einnahmen in ihre Heimat. Mit der Einführung eines österreichischen Lottos ist damit Schluss.

Tatsächlich wirft das Spielt schnell Gewinn ab, andere Monarchinnen und Monarchen ziehen nach. Ob Frankreich, Spanien, Preußen, England: Überall in Europa führen Staatsoberhäupter und Stadträte das "aktive" Zahlenlotto aus Genua ein, während parallel die alte "passive" Variante weitergespielt wird (auch Bayern startet einen neuen, erfolgreicheren Versuch).

Für Deutschland, das Ende das 18. Jahrhundert bereits 30 staatlich geführte Lottospiele zählt, konstatiert der Historiker Mark Lutter in seinem Buch "Märkte für Träume" (Campus) einen "Mitläufereffekt": "Jedes neue Lotto zog die Einführung weiterer Lotterien in angrenzenden Gebieten nach sich." Die Fürsten und Städte wollen schlicht die Geldabwanderung stoppen: Einwohnerinnen und Einwohner sollten ihr Geld für Lose nicht im Nachbar-Territorium ausgeben, sondern in der Heimat.

Kritiker sehen im Lotto eine Bedrohung für die Gesellschaft

Für den Staat lohnt sich das Spiel: In Bayern machen die Einnahmen aus dem Zahlenlotto um 1800 drei Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus. Eine einfache Geldquelle, die im Gegensatz zu Steuererhöhungen von den Untertanen praktischerweise nicht als Belastung empfunden wird.

Doch so heftig das Lottofieber über Europa hereinbricht, so schnell verfliegt es auch wieder. Noch Ende des 18. Jahrhunderts setzt eine Verbotswelle in Europa ein: Frankreich macht während der Französischen Revolution Schluss mit dem Zahlenlotto, England im Jahr 1800. In Deutschland verkündet Württemberg 1772 das Lotto-Verbot, es folgen Fulda, Trier, Frankfurt, Koblenz, 1810 Preußen, 1861/62 als letztes Bayern.

"Die Lottoverbote waren Resultat eines von aufgeklärt-liberalen Bürgerschichten geführten Stellvertreterkriegs gegen den absolutistischen Staat", schreibt Mark Lutter. Im Geist der Aufklärung erscheint den Zeitgenossen Lotto als Finanzinstrument selbstherrlicher Fürsten und Monarchen.

Zeitgenossen beklagen eine regelrechte Spielwut

Auch protestantisch-geistliche Schichten kritisieren das Lotto. Für sie sollten Fleiß, Strebsamkeit und Lebensführung den Weg zum sozialen Aufstieg ebnen, nicht etwa ein Lotto-Los. Die Hoffnung, quasi mühelos enorme Gewinnsummen zu erspielen, untergrabe jeglichen Arbeitsethos. Das Lotto, so der Vorwurf, schädige die "Leistungsorientierung der Bürger", wie Mark Lutter zusammenfasst, ja, es zerrütte "die ethische Basis der bürgerlichen Gesellschaft", sei also eine Bedrohung für den Staat insgesamt. "Schulen für Volksverdummung und Aberglauben" nennt ein österreichischer Abgeordneter 1886 die Lottoabgabestellen denn auch.

Gerade für die Ärmsten, so die Kritik, sei das Lotto eine Gefahr: Statt sie zum Sparen zu animieren, verführe der Staat sie mit seinem Glücksspiel – und verschlechtere ihre soziale Lage weiter. So verunglimpft eine ganze Flut von Pamphleten das Lotto, beklagen Zeitgenossen eine regelrechte "Spielwut" und prangern Betrügereien an: Losverkäufer unterschlagen eingenommene Lottogelder, Bankbeamte verspielen das Geld ihrer Kunden, selbsternannte Mathematiker verkünden in Zeitungsannoncen, ein "fast unfehlbares System" entwickelt zu haben, "um permanent im Lotto zu gewinnen", und prellen leichtgläubige Spieler um ihr Erspartes.

Trotz dieser Lotto-Gegenbewegung halten das katholische Österreich und Italien, das Geburtsland des Zahlenlottos, weiter am "aktiven" Lotto fest. Die ältere, "passive" Variante bleibt überall erlaubt: Da die Lose hier deutlich teurer sind und die Gewinnsummen geringer, gilt diese Lotterie als weniger "gefährlich".

Das Comeback feiert das Zahlenlotto in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg – aus purer Not: Bereits im Oktober 1945, keine sechs Monate nach Kriegsende, startet Berlin erfolgreich eine "Aufbau-Lotterie" für den Wiederaufbau, zunächst als "passive" Lotterie. Das Problem: Mit der Gründung der DDR 1949 und der Teilung Berlins verliert die – mittlerweile gegründete – Deutsche Klassenlotterie Berlin wichtige Absatzmärkte. Also greift man 1952 auf ein außerordentlich erfolgreiches Lottospiel zurück, das schon 150 Jahre zuvor in Preußen gespielt wurde: das "genuesische" Zahlenlotto "5 aus 90".

Das Spiel "6 aus 49" wird 1955 begründet

Das Berliner Lotto wird in der gesamten Bundesrepublik angeboten, beschert der Stadt einen Millionenumsatz und ruft die westdeutschen Bundesländer auf den Plan: Drei Jahre später schließen sich Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern zu einem Lottoblock zusammen und begründen ein Spiel, das noch attraktiver ist als jenes aus Berlin: "6 aus 49". Gab es bis dahin rund 44 Millionen Kombinationsmöglichkeiten, sind es bei "6 aus 49" nur noch 14 Millionen. Es ist das Spiel, dem die Zukunft gehört.

Der Staat gewinnt immer mit: Insgesamt haben öffentliche Kassen 2023 fast 3,3 Milliarden Euro durch Lotterie- und Rennwettsteuern eingenommen.