Frankfurt am Main, 17. August 1964. Mauritius Berner, ein jüdischer Arzt rumänischer Abstammung, erzählt vom schlimmsten Tag seines Lebens. Ruhig, mit fester, tiefer Stimme schildert er, wie die Nazis ihn, seine Frau und die drei Töchter nach Auschwitz verschleppt und die Familie dort getrennt haben. "Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, meine Frau zu umarmen. Sie hat mir nachgeschrien: Komm, küsse uns!" Berner kämpfte sich noch einmal vorbei an den NS-Männern, küsste Frau und Kinder. Dann wurde er weggezerrt. Es war das letzte Mal, dass er sie sah. Seine Familie wurde ermordet.

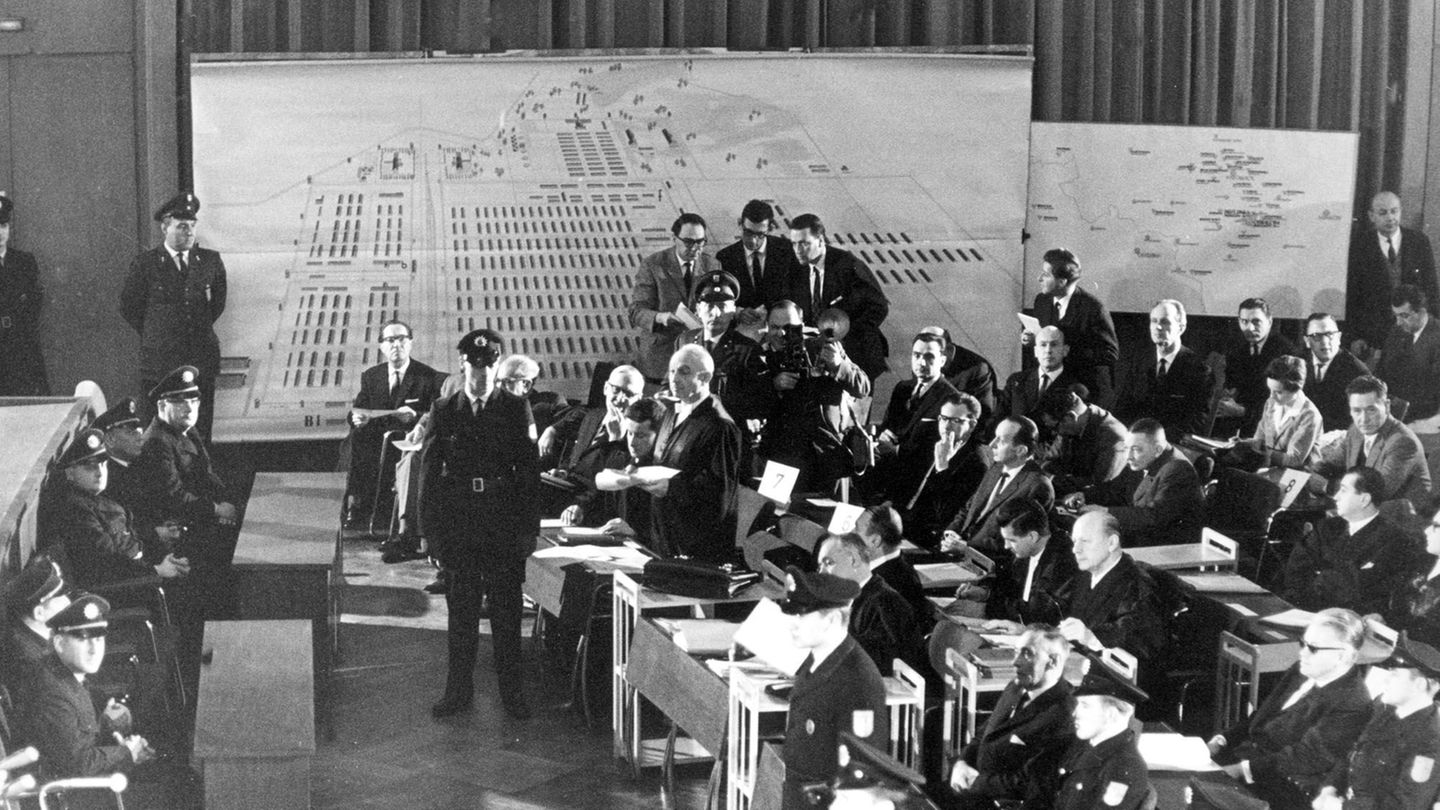

Mauritius Berner ist einer von 359 Zeugen aus 19 Ländern, die in der Strafsache 4 Ks 2/63 aussagen. Von 1963 bis 1965 zieht sich dieser größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte, an 183 Verhandlungstagen verteilt auf 20 Monate. Verhandelt wird ein Jahrhundertverbrechen: der Massenmord im Konzentrationslager Auschwitz.

Konrad Adenauer forderte, das "Vergangene vergangen sein zu lassen"

Zwar waren auch vor dem Frankfurter Auschwitz-Prozess schon NS-Funktionsträger zur Rechenschaft gezogen worden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten sich 24 überlebende Hauptkriegsverbrecher, darunter Luftwaffenchef Hermann Göring, in Nürnberg vor einem internationalen Tribunal verantworten. Der erste Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß wurde 1947 in Warschau verurteilt und in Auschwitz hingerichtet. Rund 5000 Täter verurteilte die Justiz in den drei westlichen Besatzungszonen bis 1949, etwa 500 zum Tode. Tausende belastete Personen verloren zudem ihre Arbeit im Staatsdienst.

Allerdings erlahmte die Verfolgung der Nazitäter schnell. Mit Beginn des Kalten Krieges brauchten die Westmächte die Deutschen als Verbündete. Und schon 1949, wenige Wochen nach der Gründung der Bundesrepublik, forderte auch Kanzler Konrad Adenauer, das "Vergangene vergangen sein zu lassen". Viele bereits verurteilte NS-Täter wurden begnadigt, Beamte kehrten in den Dienst zurück.

Jahre später aber drängte die dunkle Erinnerung an die NS-Zeit wieder mit Macht ins öffentliche Bewusstsein: 1958 klagte in Baden-Württemberg ein entlassener Beamter auf Wiedereinstellung. Untersuchungen ergaben, dass der Mann nicht nur SS-Oberführer, sondern als ehemaliger Polizeidirektor im baltischen Memel in Massenmorde involviert gewesen war. Der folgende Ulmer Einsatzgruppenprozess legte offen, dass noch etliche Mörder als vermeintlich unbescholtene Bürger in der Bundesrepublik lebten.

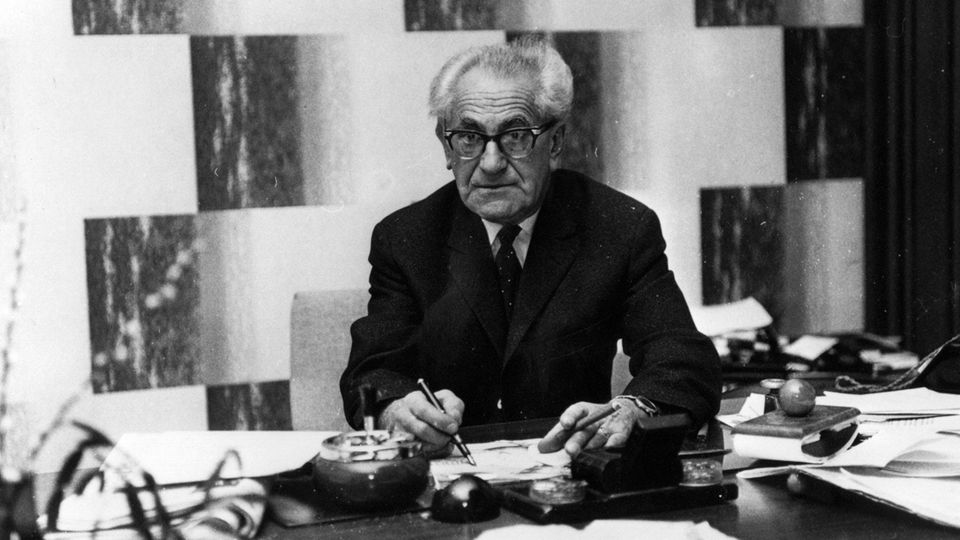

Um sie ausfindig zu machen, wurde in Ludwigsburg die "Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen" gegründet. Daneben schoben insbesondere zwei Männer den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess an: der damalige Hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und der Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees in Wien, Hermann Langbein.

Bauer, ein sozialdemokratischer Jurist, noch dazu Jude, war 1933 von den Nazis für acht Monate in ein Konzentrationslager gesperrt worden. Später emigrierte er nach Skandinavien und kehrte 1949 nach Deutschland zurück. NS-Täter vor Gericht zu bringen wurde zu seiner Lebensaufgabe. Der Jurist war überzeugt: Die Deutschen müssen sich ihrer Geschichte stellen – sonst droht ein Rückfall in den Nationalsozialismus. Dabei ging es ihm, wie er einmal notierte, "in keiner Sekunde um die Vergangenheit", sondern "um Gegenwart und Zukunft".

Dank Bauers Ermittlungen hatte der israelische Geheimdienst Mossad 1960 Adolf Eichmann aufgespürt, den Hauptorganisator des Völkermordes an den Juden. In Frankfurt konnte er nun dafür sorgen, dass nicht viele kleine Prozesse gegen einzelne Angeklagte geführt werden mussten, sondern der Mord an mindestens 1,2 Millionen Frauen, Männern und Kindern insgesamt als Verbrechen aufgearbeitet werden konnte.

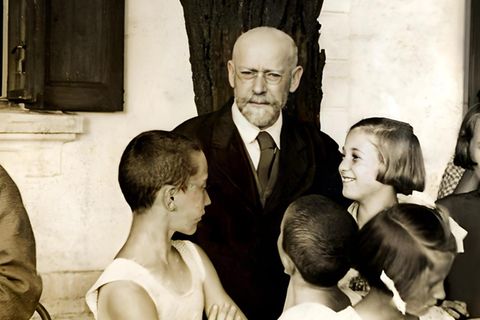

Die andere Person, die den Frankfurter Auschwitz-Prozess maßgeblich mit vorbereitete, war Hermann Langbein, einst in Auschwitz Häftlingsschreiber. Er konnte nun Überlebende als Zeuginnen und Zeugen benennen und lieferte der Staatsanwaltschaft wichtige Beweisdokumente. Knapp zwei Jahre lang trugen Justizbeamte Material zusammen, hörten 600 Zeugen, verfassten eine 700seitige Anklageschrift.

Am 20. Dezember 1963 schließlich begann der Prozess. Auf der Anklagebank 22 Männer, aufgespürt von den Ludwigsburger Fahndern. Unter ihnen die beiden Adjutanten des Lagerkommandanten, Robert Mulka und Karl Höcker, sowie Aufseher, Sanitäter, KZ-Ärzte, der Lager-Apotheker, auch der SS-Mann, der die Häftlingskleidung ausgab, musste sich vor Gericht verantworten – ein Querschnitt der Lager-Hierarchie.

Nur zwei Angeklagte bekennen im Prozess eine Mitschuld

"Käme ein Unkundiger, er würde diese Leute für Frankfurter Stadtverordnete halten, die sich in einer Sitzungspause ein wenig die Füße vertreten", so beschrieb der Gerichtsreporter Peter Jochen Winters die unauffälligen Männer in ihren dunklen Anzügen. Sie werden beschuldigt, in Auschwitz "durch mehrere selbstständige Handlungen, teils allein, teils gemeinschaftlich mit anderen, aus Mordlust und sonst aus niederen Beweggründen, heimtückisch und grausam sowie teilweise mit gemeingefährlichen Mitteln Menschen getötet zu haben", heißt es in der Anklage.

"Zu den Träumen, als wir den Prozess konzipiert haben", sagte Fritz Bauer später, "gehörte die Vorstellung, dass früher oder später einer der Angeklagten auftreten würde und sagen würde: Herr Zeuge, Frau Zeuge, was damals geschehen ist, war furchtbar, es tut mir leid."

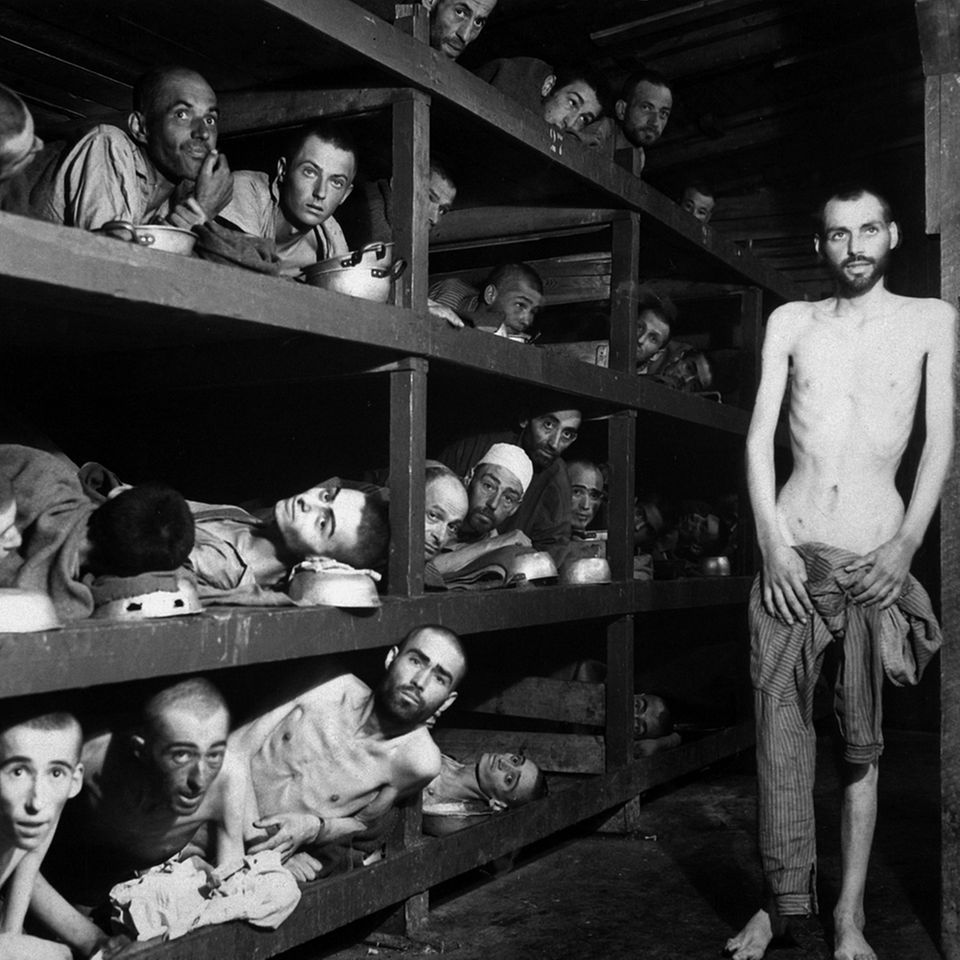

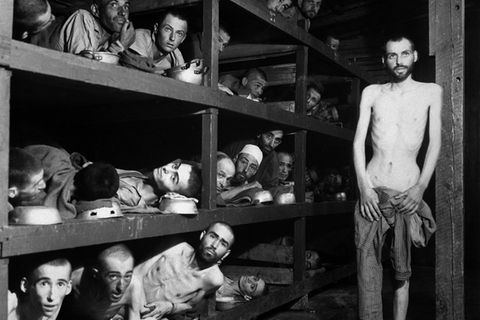

Doch dazu kommt es nicht. Nur zwei der Angeklagten bekennen eine Mitschuld am Massenmord und äußern ein Bedauern. Die meisten flüchten sich in die Erklärung, sie seien selbst Opfer des Nationalsozialismus gewesen und hätten nur Befehle ausgeführt. An dieser Haltung können auch die 211 Auschwitz-Überlebenden nichts ändern, die in Frankfurt als Zeugen auftreten und die Angeklagten schwer belasten.

Für viele von ihnen wird der Prozess zur Tortur. "Die nahezu unerträgliche Spannung, die sich aus der direkten Konfrontation mit ihren ehemaligen Peinigern ergab, wurde noch gesteigert, weil das Gericht immer wieder drängte, dass die Zeugen möglichst genaue und detaillierte Angaben machten", so der Historiker Devin O. Pendas in seinem Buch "Der Auschwitz-Prozess".

Manche durchleben den Horror des Konzentrationslagers ein weiteres Mal, finden kaum Worte, das erlebte Grauen vor Gericht zu beschreiben. Andere schildern detailliert, wie sie Zeugen von Folter und Mord wurden. Etwa der Ingenieur Jósef Piwko, der berichten kann, einer der Angeklagten habe Kinder, um sie zu töten, an den Beinen gepackt und mit dem Kopf gegen eine Wand geschlagen.

"Den Anwesenden zogen die im Gerichtssaal mit ruhiger Stimme vorgetragenen Schilderungen des Grauens die Kehle zusammen", so der Reporter Peter Jochen Winters. "Und mancher Zuhörer schämte sich nicht, den Tränen freien Lauf zu lassen."

Kurz vor dem Urteil 1965 wendet sich der Vorsitzende Richter verärgert den Angeklagten zu: "Wir wären der Wahrheit ein gutes Stück nähergekommen, wenn Sie nicht so hartnäckig eine Mauer des Schweigens um sich errichtet hätten. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von Ihnen während des Verfahrens deutlich geworden, dass es hier nicht um Rache geht, sondern um Sühne."

Das Gericht verurteilt sechs Männer wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die meisten kommen mit kürzeren Strafen davon, ihnen kann nur "gemeinschaftliche Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord" nachgewiesen werden. Drei der Angeklagten kommen aus Mangel an Beweisen frei.

Viele Beobachter kritisieren die Urteile als zu mild. Doch in Umfragen findet 1965 die Mehrheit der Bundesbürger, dass man "endlich aufhören sollte", das "eigene Nest zu beschmutzen". Dennoch wird der Prozess zu einem "kulturellen Markstein" für die "weitere Erinnerungspolitik in der Bundesrepublik", so das Fazit des Historikers Pendas. Denn die Zeuginnen und Zeugen geben dem Grauen von Auschwitz ein Gesicht. Der Reporter Peter Jochen Winters schließt seinen Bericht mit den Sätzen: "Der Frankfurter Auschwitz-Prozess ist zu Ende. Das aber, wofür der Name Auschwitz steht, werden Menschen kaum vergessen können, Deutsche nie vergessen dürfen."