GEO: Frau Dr. Keß, Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit der Tradition des Schenkens. Seit wann beschenken wir uns an Weihnachten?

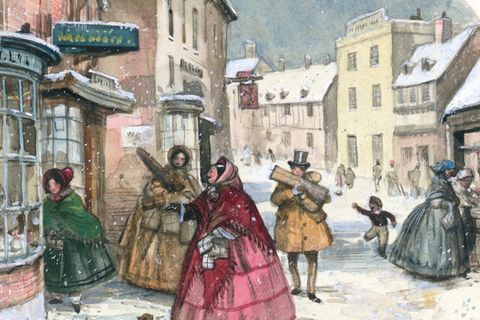

Dr. Bettina Keß: Weihnachtsgeschenke im heutigen Sinne sind eine überraschend junge Entwicklung. In großen Teilen geht diese Tradition auf das 19. Jahrhundert zurück.

Warum ausgerechnet auf das 19. Jahrhundert?

Damit die Tradition der Weihnachtsgeschenke entstehen konnte, musste sich gesellschaftlich und wirtschaftlich etwas verändern. Noch zu Luthers Zeiten war im christlich-europäischen Kulturkreis ein anderes Datum mit Geschenken verbunden, nämlich der Nikolaustag am 6. Dezember.

Der Legende nach soll der Heilige Nikolaus von Myra drei Töchtern eines verarmten Vaters geholfen haben: Er warf heimlich in der Nacht Goldstücke durch das Fenster, ermöglichte dadurch eine Aussteuer für die Hochzeit der Töchter und bewahrte sie so vor der Prostitution.

Und aus dieser Erzählung entwickelte sich der Brauch, Kinder am Nikolaustag zu beschenken. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts, vor allem Martin Luther, sahen die Verehrung von Heiligen jedoch kritisch. Allein Jesus sollte im Zentrum stehen. Deshalb bekamen Kinder nun an seinem Geburtstag etwas geschenkt. Langsam verlagerte sich so das Schenkfest vom 6. auf den 24. oder auch 25. Dezember, und das Christkind wurde zum Gabenbringer. Für das 16. Jahrhundert gibt es etwa Belege, dass grüne Bäume oder Zweige mit Nüssen und Süßigkeiten geschmückt wurden, die die Kinder "plündern" durften. Das waren womöglich die ersten Geschenke, die tatsächlich mit dem Weihnachtsfest verbunden waren.

Das war aber noch nicht das Weihnachtsfest, wie wir es heute kennen. Was änderte sich im 19. Jahrhundert noch?

Das Familienkonzept. Ab 1800 entwickelte sich das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie. Statt in Haus- und Arbeitsgemeinschaften lebten Menschen nun zunehmend in ihren Familien, die mehr oder weniger aus den Eltern und ihren Kindern bestanden. Das war die Voraussetzung dafür, dass das Weihnachtsfest zu einem privaten Familienfest werden konnte mit Baum, Weihnachtsliedern und Bescherung. Gleichzeitig entstand eine große Spielzeugindustrie: Spielzeug wurde in Massen hergestellt und angeboten. Solche wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen brachten uns also ein Weihnachtsfest mit Geschenken.

Welche Arten von Spielzeug lagen damals auf den Gabentischen und unter dem Weihnachtsbaum?

Für die Jungen gab es etwa Spielzeugsoldaten, Trommeln oder Baukästen, für Mädchen Puppen und Miniaturkochgeschirr. Das Spielzeug sollte Kindern idealtypische Rollenbilder vermitteln.

Wobei solche Geschenke nur jene Eltern machen konnten, die das Geld dazu hatten.

Genau, im 19. Jahrhundert und noch bis weit ins 20. Jahrhundert konnten längst nicht alle Eltern ihren Kindern Spielzeug schenken. Deshalb gab es zu Weihnachten oft etwas, das eigentlich notwendig war: Schuhe, Socken, einen Wintermantel oder eben ein selbst gemachtes neues Kleid für die Puppe, das kostete nicht viel.

War Weihnachten also ausschließlich ein Geschenkfest für Kinder?

Der Fokus lag zwar auf den Kindern, aber parallel begannen auch immer mehr Erwachsene, einander Geschenke zu machen. Zum Beispiel Pralinen in aufwändigen Verpackungen oder auch Schmuck – wenn man es sich leisten konnte.

Wie hat sich diese Schenkpraxis in der Gesellschaft verbreitet?

Natürlich hat die Spielwarenindustrie ordentlich Werbung für ihre Produkte gemacht. Es gab aber auch extrem populäre Bücher wie Charles Dickens’ "Eine Weihnachtsgeschichte". Das hat die heimelig-familiäre Weihnachtskultur erst im angelsächsischen Raum und dann auch hierzulande stark geprägt.

Nun gibt es Geschenke wohl deutlich länger als das Weihnachts- und Nikolausfest. Wie weit lassen sie sich in der Geschichte zurückverfolgen?

Vermutlich sind Geschenke so alt wie die ersten menschlichen Gesellschaften und ließen sich theoretisch bis zu dem Punkt zurückführen, als Menschen anfingen, Besitz zu haben. Das Interessante an der Praxis des Schenkens ist, dass sie sich in allen Kulturen der Welt findet. Schenken erfüllt offensichtlich menschliche Grundbedürfnisse.

Was sollen das für Bedürfnisse sein?

In der Regel ist das Schenken ein Austauschritual. Geschenke eignen sich dazu, mit anderen Kontakt aufzunehmen oder eine Verbindung zu vertiefen. Denken Sie nur an diplomatische Geschenke: In der Antike oder im Mittelalter haben Herrscher einander teuer beschenkt, etwa mit kostbaren Edelsteinen oder seltenen Tieren wie einem Elefanten. Und noch heute bringen politische Gäste bei Staatsbesuchen Präsente mit. Sie sind also diplomatische Mittel, sowohl bei der Kontaktpflege zwischen Staaten als auch im Privaten. Im 19. Jahrhundert stellte der Sprach- und Literaturforscher Jakob Grimm sogar die Theorie auf, dass sich das Wort "schenken" von "einschenken" ableiten könnte: Ein Gast hat typischerweise einen Willkommenstrunk bekommen und durfte oft den Becher als Geschenk mit nach Hause nehmen.

Aber geht es beim Schenken nicht auch darum, etwas zurückzubekommen?

Da haben Sie recht: Mit einem Geschenk ist fast immer eine Erwartungshaltung verbunden. Nicht umsonst lautet ein altes lateinisches Sprichwort "Do ut des" – "Ich gebe, damit du gibst". Die allermeisten Geschenke werden sicherlich nicht völlig ohne Hintergedanken gemacht – ob bewusst oder unbewusst. Geschenke können also einen gewissen Druck aufbauen, auch wenn eine Gegenleistung – ein Gegengeschenk, die weiterhin gute Beziehung zueinander – erst irgendwann in der Zukunft erwartet werden kann.

Etwa zum Geburtstag?

Ursprünglich zunächst zum Namenstag, also dem Gedenktag des Heiligen, dessen Namen man trägt. Lange wussten in Mitteleuropa viele Menschen gar nicht, wann sie Geburtstag hatten. Offizielle Geburtsregister gab es damals nicht, nur Taufregister der Kirchen. Das Geburtsdatum wurde erst ab dem 18. Jahrhundert – und dann zunächst in gehobenen Gesellschaftsschichten – zu einem immer wichtigeren Tag, an dem man schließlich auch Geschenke erhielt.

Wie hat sich denn die Art der Geschenke im Laufe der Zeit verändert?

Ich denke, Geschenke sind heute oft individueller als noch im 19. oder 20. Jahrhundert.

Aber schenken wir uns heute nicht auch häufig einfach Gutscheine oder Geld?

Das mag auf den ersten Blick lieblos wirken. Und tatsächlich: Kann der oder die Beschenkte kein ungefähr gleichwertiges Gegengeschenk machen, kann Geld eine recht hierarchische Art des Schenkens sein. Aber dahinter steckt oft die Intention, dass eine Person sich genau das kaufen kann, was sie haben möchte. Deshalb fragen wir heute oft einfach jemanden, was er oder sie sich wünscht. Geldgeschenke gab es übrigens bereits vor dem 19. Jahrhundert, allerdings in der Regel von Arbeitgebern an ihre Angestellten, also von Höhergestellten an Untergebene.

Nun sehen manche Menschen im Schenken speziell an Weihnachten eine verschwenderische Verausgabung, von der vor allem die Wirtschaft profitiert. Wie alt ist diese Konsumkritik?

Vielleicht ist sie fast so alt wie das Schenken selbst. Zum Beispiel hat sich 1912 in New York die "Gesellschaft zur Verhütung nutzlosen Schenkens" formiert, die die Kommerzialisierung von Weihnachten kritisiert hat. Dieses Komitee hatte allerdings keinen nachhaltigen Einfluss. Ab den 1980er-Jahren finden sich im deutschsprachigen Raum viele kritische Karikaturen: Darauf ist etwa zu sehen, wie Familien unter riesigen Geschenkebergen begraben werden. Es gibt auch eine Zeichnung, auf der zwei Kinder und die Eltern vor einem gewaltigen Päckchenhaufen abgebildet sind, und daneben ein winzig kleiner Weihnachtsbaum. Einer der Erwachsenen sagt: "Irgendwo mussten wir ja sparen."

Gibt es heute mehr Geschenktage denn je?

Ja. Namenstage haben zwar an Relevanz verloren, aber neben Weihnachten, Nikolaus und Geburtstagen haben sich etwa der Muttertag, der Valentinstag und auch Ostern als Schenktage etabliert. Vermutlich haben wir einander noch nie so viel geschenkt wie heute. Daran hat bislang auch alle Konsumkritik nichts geändert. Es scheint uns einfach auch viel Freude zu bereiten.

Hinweis: Dieses Interview haben wir im Dezember 2023 geführt und aus aktuellem Anlass noch einmal neu veröffentlicht.