Die Felsbilder sind monumental, manche wurden in schwindelerregender Höhe angefertigt, unter Lebensgefahr - und vor weit über 10.000 Jahren: Im Nordwesten der Arabischen Halbinsel hat ein internationales Forschungsteam in drei Arealen mehr als 60 Bildgallerien mit fast 180 Gravuren vor allem von Tieren entdeckt, die meisten davon in Lebensgröße. Die Details geben Aufschluss darüber, wie der Mensch nach dem Ende der letzten Eiszeit diese Wüstenregion erschlossen hat.

Zwar gibt es auf der Arabischen Halbinsel vereinzelt uralte Spuren von Menschen. Doch auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor etwa 25.000 bis 20.000 Jahren war der Nahe Osten extrem trocken. Die Arabische Halbinsel war zu jener Zeit entvölkert, wie die Gruppe um Maria Guagnin vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena im Fachblatt "Nature Communications" schreibt.

Wann der Mensch wieder in diese Region zurückkehrte, war bislang unklar. Die drei nun analysierten Fundstellen - Jebel Arnaan, Jebel Mleiha und Jebel Misma - liegen in einem etwa 30 Kilometer breiten Areal am Südrand der Wüste Nefud. Die Analysen deuten darauf hin, dass die Felsgravuren grob etwa 12.000 Jahre alt sind.

Sehr naturgetreue Bilder - vor allem von Kamelen

Sedimentanalysen ergaben, dass die Region schon in den vorherigen Jahrtausenden - ab vor etwa 16.000 Jahren - feuchter wurde. Damals bildeten sich in Senken zeitweise Seen, was eine Rückkehr des Menschen in diese unwirtliche Gegend ermöglichte. Davon zeugen auch die in den Arealen gefundenen Steinwerkzeuge.

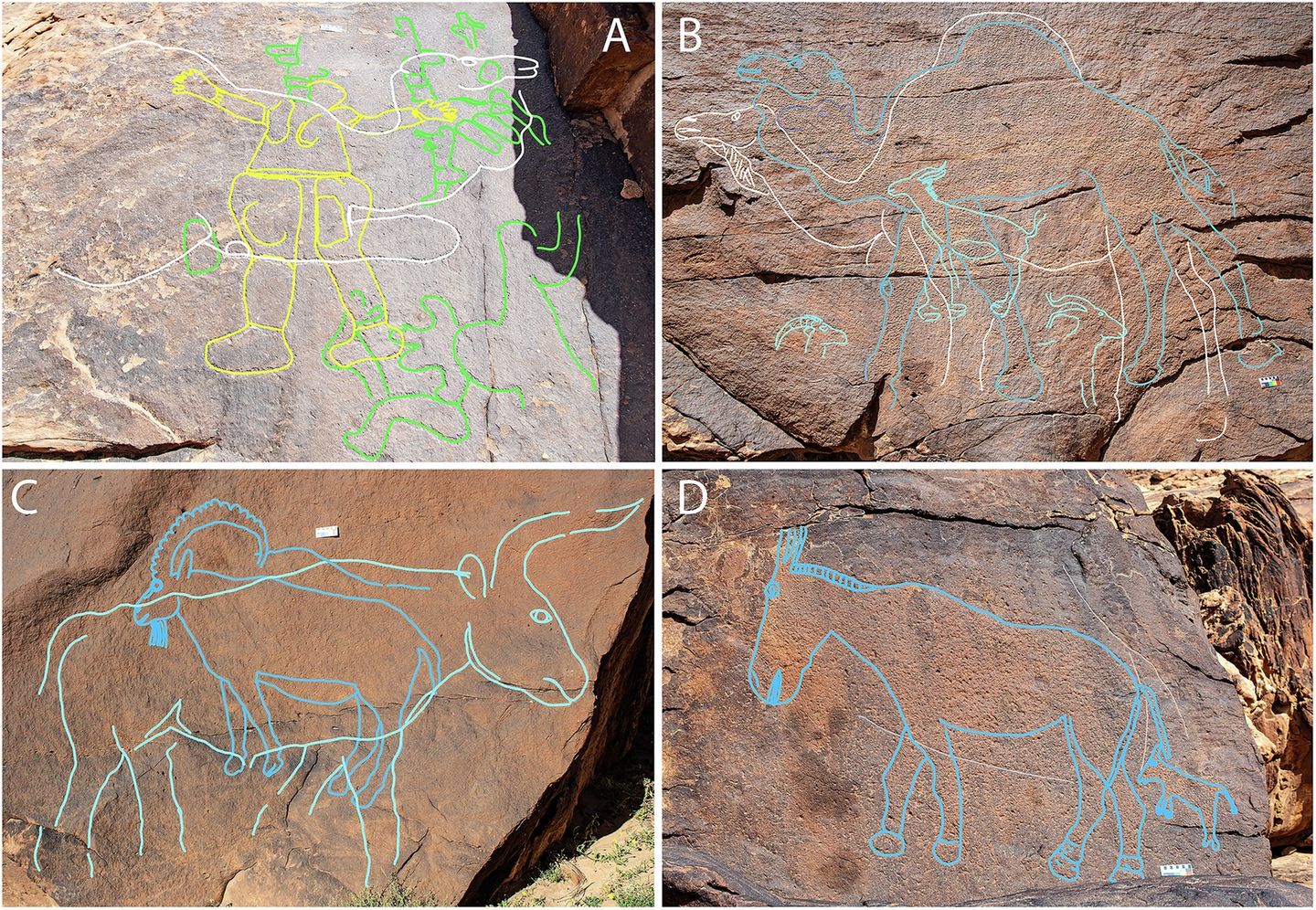

An den drei Fundstellen fand das Team 62 Bild-Ensembles mit insgesamt 176 Felsgravuren, 130 davon in Lebensgröße. Sie zeigen Menschen, Pferde, Steinböcke und Gazellen, vor allem aber Kamele, und dies sehr naturgetreu.

So erkennt das Team bei in den Fels geschlitzten Kamelbullen ein dickes Fell und einen aufgewölbten Hals. Daraus folgern die Forschenden, dass die Darstellungen sich auf die Paarungszeit im Winter beziehen und möglicherweise auch dann entstanden. Dies ist auch jene Jahreszeit, in der am ehesten Wasser verfügbar war.

Zwei der Bildgallerien sind etwa 23 Meter breit

Besonders auffällig ist der Fundort Jebel Misma: Dort entstanden an einem Felsen zwei übereinander liegende Bilder-Gallerien in Höhe von 34 und 39 Metern. Die Schöpfer mussten nicht nur emporsteigen, sondern auf abschüssigen, nur 30 bis 50 Zentimeter schmalen und ausgesetzten Felsvorsprüngen balancieren, um die monumentalen Bilder mit Werkzeugen in den Fels zu gravieren.

"Das bröckelige Substrat und das Gefälle des schmalen Vorsprungs deuten darauf hin, dass die Eingravierer wahrscheinlich ihr Leben riskierten, um diese Kunst zu schaffen", schreibt die Gruppe. Überdies konnten die Künstler aus solcher Nähe das vollständige Bild unmöglich sehen: Einzelne Tiere sind jeweils 1,7 bis 2,3 Meter lang und beide Bilderfolgen etwa 23 Meter breit.

Wozu dieser Aufwand? Das Team glaubt, dass mit dem feuchteren Klima nach der Eiszeit auch Menschen saisonal in die Wüstenregion zurückkamen. Dabei zogen sie entlang festgelegter Routen, die sich nach einem Netzwerk von Wasserstellen ausrichteten. Diese Süßwasser-Korridore seien durch die monumentalen Felsbilder markiert worden.

"Diese großen Gravuren sind mehr als Felskunst"

Zudem könnten die Bilder, die teils über Jahrtausende geschaffen wurden und sich mitunter überlagern, Territorien markiert und Zugangsrechte symbolisiert haben, spekuliert die Gruppe. Die damaligen Schöpfer seien die ersten Bewohner des nördlichen Arabiens nach der Eiszeit gewesen.

"Ihre Anpassung an eine Umwelt, in der Wasser nur zeitweilig vorhanden war, erforderte komplexe Mobilität entlang von Routen, die verschiedene Wasserquellen miteinander verbanden", schreibt die Gruppe. "Im Gegensatz zu ihren Nachbarn von der Levante schufen sie monumentale Kunst, die sich um ein Wüstentier dreht: das Kamel."

"Diese großen Gravuren sind mehr als Felskunst", betont Erstautorin Guagnin. "Sie waren wahrscheinlich Aussagen über Präsenz, Zugang und kulturelle Identität."

In Saudi-Arabien entdeckte Wüstendrachen waren deutlich jünger

Vor zwei Jahren hatten Forschende über die ältesten bekannten Baupläne der Menschheit in Jordanien und Saudi-Arabien berichtet. Mit Hilfe dieser recht präzisen Darstellungen errichteten Menschen damals gewaltige Anlagen aus Steinen und Gruben, um Wildtiere zu fangen. Allerdings waren die Anlagen in Saudi-Arabien und Jordanien samt der Pläne "nur" etwa 8.000 und 9.000 Jahre alt, also wesentlich jünger als die nun gefundenen Felsbilder.

Die Tierfallen bestehen aus bis zu fünf Kilometer langen Steinaufschüttungen, die trichterförmig in eine Art Gehege führen, das von bis zu vier Meter tiefen Gruben begrenzt wird. Wegen ihrer Form - aus großer Höhe betrachtet - werden diese Anlagen auch Wüstendrachen (Desert Kites) genannt.