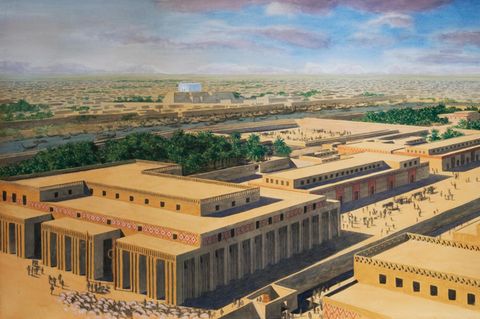

Grad um Grad erhebt sich langsam der Koloss. Hände greifen an grobe Seile, Muskeln spannen sich. Der steinerne Riese ist 600-mal so schwer wie jeder der Arbeiter, die ihn bewegen. Ein Ungetüm aus gut 40 Tonnen härtestem Sandstein, der einst von Gletschern in diese Region geschleift wurde.

An ihm stehen an diesem Spätherbsttag um das Jahr 2500 v. Chr. einige Dutzend schwitzende Männer. Nur wenige Hilfsmittel haben sie für ihre Arbeit: Holz, Taue aus Pflanzenfasern und Ästen, Steine. Doch die von ihnen ersonnene Konstruktion ist klug. Um den etwa elf Meter langen Riesenquader aufzurichten, haben sie ihn mit den Tauen, die über ein mächtiges Holzgestänge laufen, auf eine hölzerne Rampe gezogen, bis sein vorderes Ende frei über deren Kante ragte – direkt über dem frisch ausgehobenen Loch, in das der Stein platziert werden soll. Jetzt beschweren sie das über dem Loch schwebende Vorderteil zusätzlich mit einem großen Steingewicht.

Rufe hallen über die Baustelle. Wie eine Wippe beginnt sich der Koloss allmählich zu bewegen. Zentimeter um Zentimeter kippt der Stein in die Mulde. Die Rückwand des Lochs haben die Männer mit Holzstämmen ausgekleidet, damit das sich senkende Ende die Erdränder nicht beschädigt und möglichst gleichmäßig in die Aushöhlung gleiten kann.