Was hätte da schon schiefgehen sollen? Zwei Schiffe, bestens ausgestattet mit allem, was die Zeit zu bieten hatte. Ein Anführer, erfahren und höchst angesehen. 130 Männer, angetrieben von Abenteuerlust und dem Willen, Queen Victoria und dem britischen Empire größten Ruhm einzubringen. Und doch scheiterte die berühmte Franklin-Expedition grandios. Aber eben auch so grandios, dass sie bis heute Forschende antreibt und die Menschen nicht loslässt.

Vor 180 Jahren, am 19. Mai 1845, brachen die beiden Schiffe "Erebus" und "Terror" unter Jubel im Hafen von Greenhithe im englischen Kent auf. Ihr Auftrag: Die Nordwestpassage finden, einen der letzten weißen Flecken der Erde. Einen sagenumwobenen Seeweg, der den Nordatlantik mit dem Pazifik verbindet. Unter dem Kommando von Sir John Franklin sollte die Expedition nicht nur den Amerikanern zuvorkommen, die ebenfalls nach der Passage suchten. Sondern dem Empire eine wichtige neue Handelsroute sichern.

Stattdessen wird keiner der 130 Männer an Bord seine Heimat jemals wiedersehen: "Erebus" und "Terror" gingen mit ihrer gesamten Besatzung verloren. Was mit ihnen geschah, ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Aber die Forschung setzt ihre Geschichte weiter zusammen, Stück um Stück. Und entdeckt immer wieder Neues: durch DNA-Untersuchungen, das Wissen der Inuit und Tauchgänge im bitterkalten Wasser. Was wissen wir mittlerweile über das Schicksal der Franklin-Expedition? Und was liegt bis heute verborgen im Eis?

Das Vorhaben: Aufbruch zur Nordwestpassage

John Franklin war 59 Jahre alt, als er 1845 als Expeditionsleiter von England Richtung Arktis aufbrach. Zu alt, sagen manche Historiker, die darin auch einen Grund für das Scheitern sehen. Im viktorianischen England aber genoss Franklin höchstes Ansehen: ein gestandener Admiral, der schon in der Schlacht von Trafalgar gedient hatte, dazu mit Adelstitel. Und schließlich besaß er die Erfahrung von zwei Arktisexpeditionen – auch wenn eine davon, zu Fuß durch Kanadas Nordwesten, kläglich gescheitert war und ihm zeitweise den Beinamen einbrachte: "Der Mann, der seine Schuhe aß."

Ehrfurchtgebietend waren auch die beiden bereitgestellten Schiffe: die "HMS Terror" und die "HMS Erebus" (nach dem griechischen Gott der Finsternis). Ihre Propeller wurden von Dampfmaschinen angetrieben, ihr Bug war mit Eisenplatten beschlagen. An Bord gab es Heizung, Musikinstrumente und Bücher. Und in den Schiffsrümpfen stapelte sich der feinste Proviant, der auf dem Markt zu bekommen war: mehr als acht Tonnen Zwieback, fast sieben Tonnen Rindfleisch und 2300 Liter Zitronensaft, um der Seefahrerkrankheit Skorbut vorzubeugen, die durch Vitamin-C-Mangel ausgelöst wird. Vor allem aber: Konserven über Konserven, das allerneueste Luxusprodukt. Genau diese Dosen werden noch eine wichtige Rolle spielen.

All diese Ausrüstung machte es den Expeditionsmitgliedern eigentlich möglich, drei volle Jahre auf den Schiffen in der Arktis auszuharren. Doch so weit sollte es nie kommen.

Die Route: "Erebus" und "Terror" in eisiger Gefahr

So sehr sie damals auch gefeiert wurden: Heute gehen Forschende davon aus, dass "Erebus" und "Terror" viel zu groß waren für diese Expedition. Nicht nur weil so große Schiffe auch eine riesige Besatzung erforderten – also mehr Münder, die gefüttert werden mussten. Sondern auch weil sie sich schlecht steuern ließen in den Meerengen und Kanälen Nordkanadas, das auf der Landkarte aussieht wie die Splitter und Scherben eines auf dem Boden zerschellten Glases.

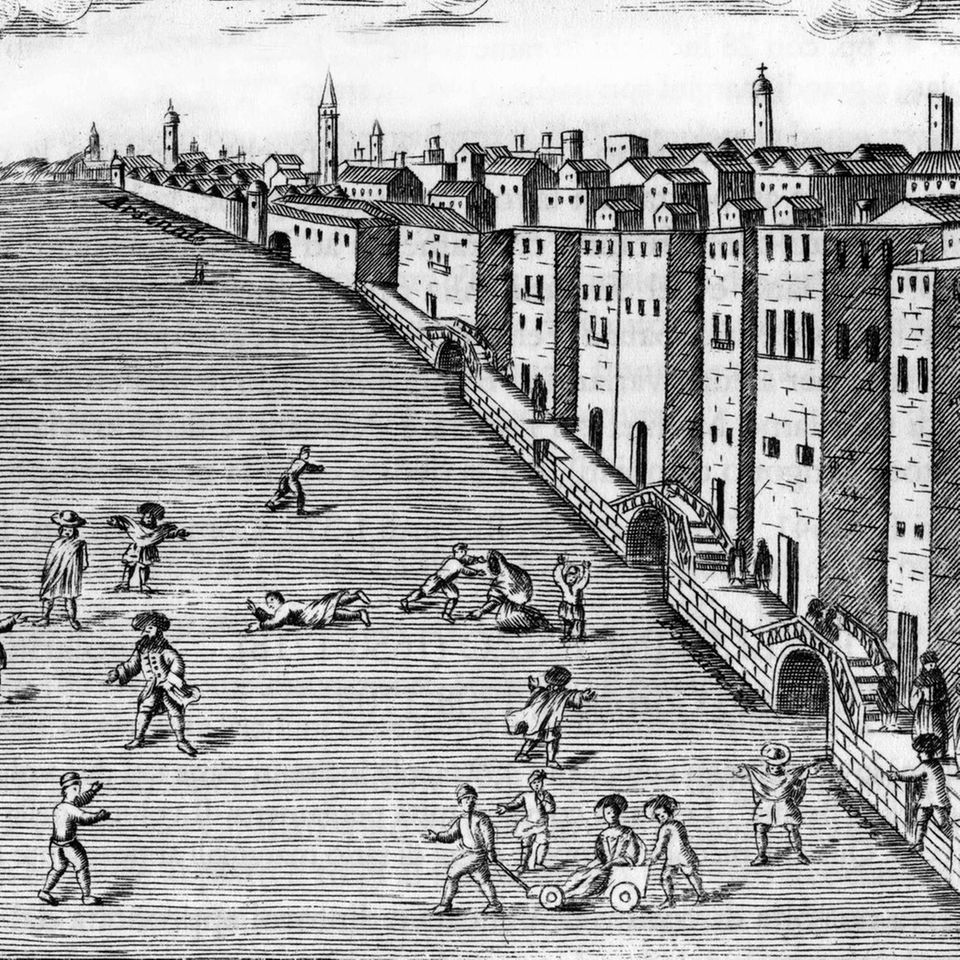

Das wusste Franklin jedoch nicht: Zu seiner Zeit war das Gebiet noch nicht umfassend kartiert; noch ganz unklar, was Insel war und was Festland. "Grimmige Bestie" nannten Seefahrer die Nordwestpassage. Schon seit dem 15. Jahrhundert hatten sie nach einem Weg durch dieses Labyrinth gesucht – das sich außerdem ständig verschiebt, weil es von Eis verstopft wird. War ein Kanal in einem Sommer gut schiffbar, konnte er im nächsten komplett zugefroren bleiben. Wahrscheinlich saß auch Franklin so einem Irrtum auf. 1846 führte er die Schiffe durch den Peel-Sund. Der lag aber nur deshalb eisfrei, weil die Saison außergewöhnlich warm gewesen war. In den Jahren darauf blieb er fest im Packeis – weshalb die ersten Rettungsexpeditionen gar nicht auf die Idee kamen, dort nach den Verschollenen zu suchen.

Noch einmal sichteten Walfänger im späten Juli 1845 "Erebus" und "Terror" in der Baffin-Bucht – später das letzte Lebenszeichen für die Daheimgebliebenen. Wie es von dort weiterging, blieb lange ein Rätsel: Mehr als 150 Jahre dauerte es, Franklins Route zusammenzupuzzeln aus Artefakten, Knochenfunden und den Berichten der einheimischen Inuit.

Am wahrscheinlichsten ist dieser Verlauf: Im ersten Sommer segelte Franklin den Lancaster-Sund zur Barrowstraße und weiter den Wellington-Kanal hinauf bis 77 Grad Nord. Dabei entdeckte er wohl die Grinnell-Halbinsel und kartografierte die Ostküste der Bathurst-Insel. Weiter ging es durch den Crozier-Kanal und zurück zur Barrow-Straße nahe der Cornwallis-Insel. Auf Beechy überwinterte die Expedition. Als das Eis im Sommer 1846 schmolz, drehten "Erebus" und "Terror" nach Süden in den Peel-Sund, schafften es aber nur in die Nähe der King-William-Insel. Es sollte Franklins letzte Station sein. "Erebus" und "Terror" froren fest.

Die Suche: Das mysteriöse Ende der Franklin-Expedition

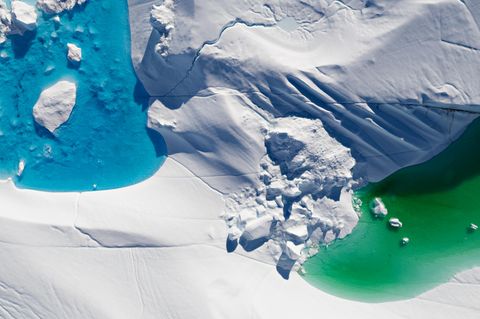

In der Arktis gibt es vieles, was einen umbringen kann. Lebensfeindliche Kälte bis minus 50 Grad Celsius, kaum Pflanzen und Tiere als Nahrung. Dazu muss man die Arktis auch psychisch aushalten: monatelang kein Sonnenlicht, zusammengedrängt auf engstem Raum. Manchmal setzen sich die Eisschollen plötzlich in Bewegung, schieben sich übereinander, türmen sich auf und krachen wieder zusammen. Dabei kreischt und röhrt das Eis, als warte darunter ein Monster nur darauf, einen zu verschlingen.

Fest steht: Keiner der 130 Männer an Bord hat die Franklin-Expedition überlebt. Nur wie sind sie gestorben?

Nachdem es auch im dritten Jahr der Expedition keine Nachricht von "Erebus" und "Terror" gab, machte man sich zu Hause in England Sorgen. Und stattete drei Rettungsexpeditionen aus – die ersten von vielen. Das vermutliche Scheitern Franklins machte den Abenteuerdrang in den folgenden Jahren nicht kleiner. Im Gegenteil: Es begann ein regelrechtes Rennen auf die Arktis. Vor allem Franklins Frau Jane setzte alles daran, die Suche nicht aufzugeben. Immer wieder überzeugte sie Geldgeber und Kapitäne. Die versprachen sich davon nicht nur, das Schicksal der Franklin-Expedition aufzudecken, sondern Ruhm für sich selbst: Schließlich war die Nordwestpassage immer noch nicht entdeckt. Erst 1906 durchquerte sie der berühmte Norweger Roald Amundsen als Erster per Schiff. Fünf Jahre später war er auch der erste Mensch am Südpol.

Grauenhaft klangen die ersten konkreten Hinweise, die England von "Erebus" und "Terror" erreichten. Der Schotte John Rae, ein Angestellter der US-amerikanischen Hudson Bay Company, lieferte sie 1854 nach Berichten von Inuit. Die wussten mehr als die angereisten westlichen Entdecker. Ihre Berichte lesen sich wie das Skript eines Horrorfilms. Noch 1850 hatten sie einen Haufen von etwa 40 ausgehungerten weißen Männern gesehen. Sie zerrten Schlitten und ein Boot über die endlose, weite Ebene und hätten zum Back River gewollt. Außerdem hatten die Inuit an der Küste der King-William-Insel verlassene Lager entdeckt: Leichen lagen verstreut, manche mit Verletzungen, als habe man ihnen das Fleisch vom Körper geschnitten. Und Kochtöpfe mit Knochen, die von keinem Tier stammten.

Als Beweis brachte Rae eine Reihe von Gegenständen nach England, darunter kaputte Uhren, britische Schilling, einen Kompass und eine kleine Silberplatte. Darauf eingraviert: "Sir John Franklin, KCH". Doch die Briten wollten Raes Berichten nicht glauben. Vor allem wohl, weil Kannibalismus eine große Schmach für die einst gefeierten Helden bedeutet hätte. Charles Dickens, der berühmte Autor des "Oliver Twist", verfasste sogar einen wütenden zweiteiligen Essay über Raes Entdeckung. Er behauptete, dass "hinter dem edlen Verhalten dieser Männer und ihres großen Anführers das Geplapper einer Handvoll unzivilisierter Menschen (…) verblasse". Rae selbst ruinierte mit den Funden seine Karriere. Während damals fast alle britischen Arktisforscher geadelt wurden, verweigerte man ihm jede Auszeichnung.

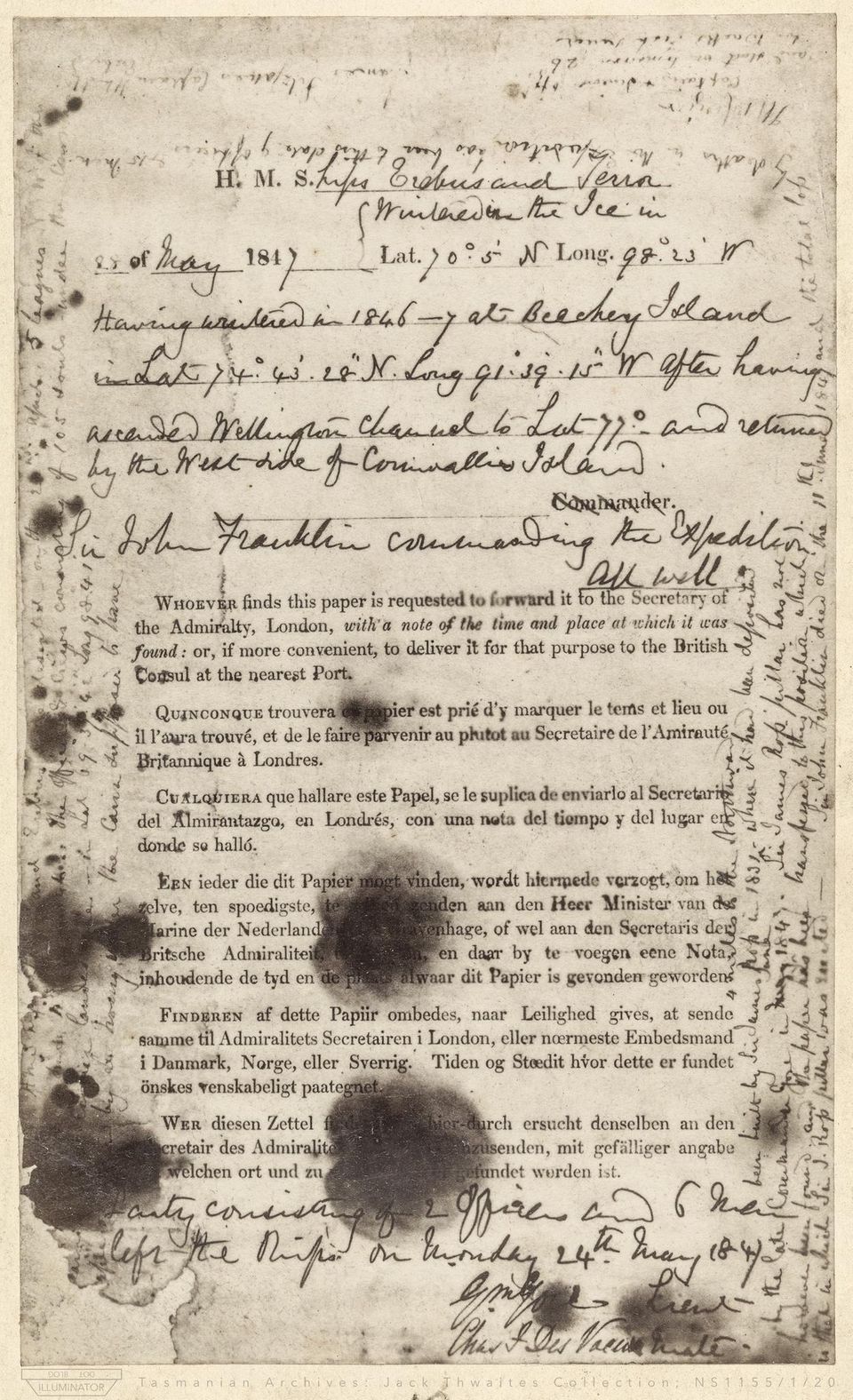

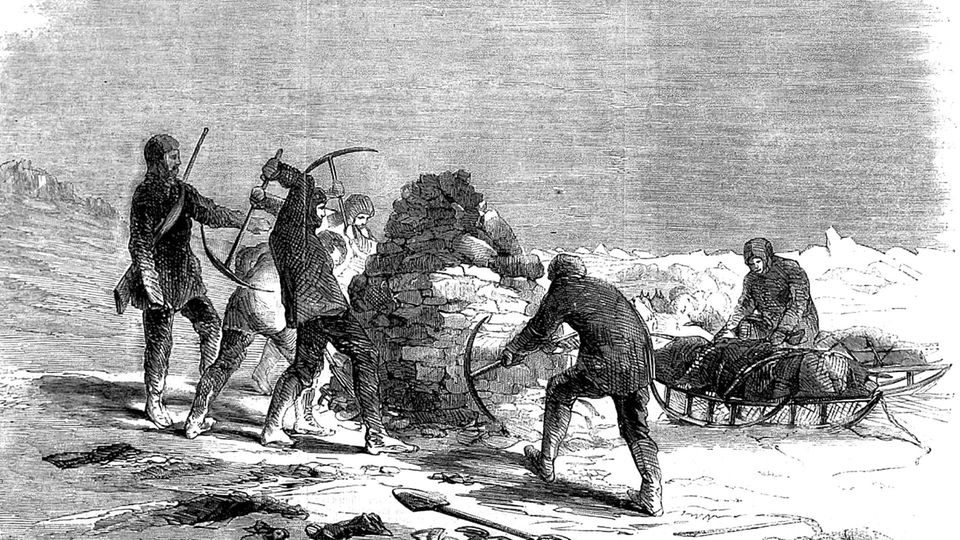

Erst ein Schriftstück aus der Feder des 1. Offiziers der "Erebus", James Fitzjames, überzeugte die Engländer: Expeditionsleiter John Franklin war tot. Auf der Suchexpedition von Francis Leopold McClintock entdeckte Lieutenant William Hobson 1859 eine Steinpyramide im Norden der King-William-Insel. In solchen geschichteten Haufen hinterließen Seefahrer damals Nachrichten oder versteckten Proviant. McClintock zog eine Notiz heraus: "Alles in Ordnung", steht dort noch für den Frühling 1847. Ein Jahr später klingen die Nachrichten allerdings ganz anders: "Erebus" und "Terror" seien noch immer vor der King-William-Insel festgefroren. Die Mannschaft habe die Schiffe aufgegeben. Sie sei nun unterwegs zum Back River. Die Expedition habe neun Offiziere und 15 Männer verloren. Und: "Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847." Das Kommando hatte nun Kapitän F. R. M. Crozier.

Auf der Route fanden McClintock und spätere Expeditionen noch viele Spuren der Männer: Gräber, Gegenstände, vom Eis konservierte Leichen, verlassene Boote. Bald gab es keine Hoffnung mehr, noch irgendjemanden lebend zu bergen.

Blei, Kannibalismus oder Engstirnigkeit: Woran starben Franklins Männer?

Aber woran waren die Männer gestorben, und wieso anscheindend alle? Schließlich reichte ihr Proviant, als sie das Schiff verließen, noch für Monate. Douglas Stenton, Anthropologie-Professor an der kanadischen Waterloo-Universität hat in einer Studie die Todesrate errechnet, im Vergleich mit anderen Arktisfahrten der britischen Navy. Ergebnis: 4,14 bis 5,01 Prozent Todesfälle wären wahrscheinlich gewesen, also fünf bis sieben Personen. Aber nicht alle 129 Männer! Das sei "ganz eindeutig außergewöhnlich", so Stenton.

Eine These wurde später besonders beliebt: Die Männer seien an einer Bleivergiftung gestorben. Denn das Metall der Konserven, damals eine Neuheit, enthielt Blei. Es könnte in die Nahrung gelangt sein und die Mannschaft schleichend vergiftet haben. Nicht alle Fachleute aber glauben, dass das Blei wirklich durch die Nähte in die Dosen gelangt sein kann. Tatsächlich wurden bei manchen Leichen hohe Bleikonzentrationen gemessen, in neuesten Studien allerdings nicht. Und wäre das wirklich die Todesursache, hätten die Männer nicht viel früher sterben müssen?

Viele Forschende entwickelten im Lauf der Zeit eigene Theorien: zum Beipiel über die Seefahrerkrankheit Skorbut. Der Zitronensaft, den die Expedition geladen hatte, beugt ihr normalerweise vor. Aber der Vitamingehalt könnte nach der langen Lagerung abgenommen haben. Oder die Männer hätten sich mit parasitären Fadenwürmern infiziert, etwa nach dem Verzehr von nicht ausreichend gegartem Eisbärfleisch. Andere vermuten Vitamin-B1-Mangel, Tuberkulose oder Fleischvergiftung. Wahrscheinlich ist jedoch eine Mischung von verschiedenen Ursachen: Menschen, die sowieso schon geschwächt sind, erfrieren leichter oder erliegen Krankheiten.

Und noch ein Faktor sollte nicht unterschätzt werden: die Sturheit der Briten. Sie waren dafür bekannt, selbst auf extremen Expeditionen streng an der Etikette festzuhalten. Und sich lieber auf die Praxis der königlichen Marine zu verlassen, als sich etwa an Polarbewohnern ein Beispiel zu nehmen – Schlittenhunde und Schneeschuhe etwa übernahmen britische Expeditionen erst spät. Polarfahrer McClintock wunderte sich zudem, wie viel nutzloses Zeug die Männer der Franklin-Expedition mitgeschleift hatten. In einem Schlitten, 100 Kilometer von den aufgegebenen Schiffen entfernt, fand er etliche Bücher, von der Bibel bis zum Roman "Der Bischof von Wakefield", dazu fünf Uhren, 26 Stück Silberbesteck mit eingravierten Initialen der Offiziere. Zusammen wog alles gut 500 Kilogramm – eine riesige "Ansammlung von totem Gewicht", notierte McClintock.

Ausgerechnet in einer Umgebung, in der jedes Kilogramm Gepäck über das Durchhalten entscheidet. "So betrachtet, ist die Franklin-Expedition kein Mysterium, sondern eine Fallstudie zu eurozentristischer Überheblichkeit und Inkompetenz", resümiert Anthropologie-Professor Douglas Stenton.

Was heute nicht mehr umstritten ist: Einige Männer fielen tatsächlich dem Kannibalismus zum Opfer. Von 13 Leichen auf der King-William-Insel zeigen vier deutliche Anzeichen dafür. Ein Kiefer etwa wurde wohl posthum mit dem Messer abgetrennt.

Andere Fragen bleiben noch immer ungelöst. Wieso haben die Mannschaften ihre Schiffe so plötzlich verlassen, wenn sie noch Proviant besaßen? Hätte Kapitän Francis Crozier den Sommer abgewartet, wäre es möglich gewesen, mit den kleinen Booten an der Küste entlang zu segeln, statt sie mühsam übers Eis zu schleifen.

Und weiter: Wieso schlugen sie den weiten Weg zum Back River ein, 300 Kilometer Luftlinie, eine enorme Distanz zu Fuß durch Schnee und Eis, beladen mit Hunderten Kilo Gepäck? Am Fury Beach, in der entgegengesetzten Richtung, wäre die Chance größer gewesen, Nahrung zu finden und von Walfängern entdeckt zu werden – womöglich schon innerhalb von Tagen.

Sind wirklich einige Männer zurückgekehrt zu "Erebus" und "Terror", wie unter anderem der Polarfahrer McClintock glaubte? Darauf könnte es bald eine Antwort geben. Denn nach 170 Jahren erfolgloser Suche haben Forschende endlich den Verbleib der Schiffe geklärt. So lange dauerte es, bis jemand auf die Inuit gehört hat.

Die Zukunft: die letzten Geheimisse der Franklin-Expedition

Nicht nur im Fall der Schiffe: Mindestens zwei Männer, einer davon Kapitän Francis Crozier, sollen noch 1858 am Baker-See gehaust haben. Also ganze 700 Kilometer Luftlinie südlich von dem Ort, an dem "Erebus" und "Terror" eingefroren waren. Und zehn Jahre, nachdem die Mannschaft sie aufgegeben hatte. Die Legende von Crozier, der in der Weite des arktischen Eises verschwindet, hat die erfolgreiche TV-Serie "The Terror" von 2018 inspiriert. Aber wie so viele Inuit-Überlieferungen vom Schicksal der Expedition fand sie keinen Eingang in die Forschung.

So auch im Fall der Schiffe: Lange haben die Inuit von Nunavut, dem größten Territorium Kanadas und nördlichsten kontinuierlich bewohnten Ort der Erde, auf Utjulik verwiesen: Dort sei ein Schiff der Franklin-Expedition untergegangen. Dem Polarfahrer Charles Hall soll ein Inuit um 1870 sogar eine Karte gezeichnet haben. Aber erst in den 2010er-Jahren taten sich die Parkbehörde Kanadas, Forscherinnen und Vertreter der Inuit zum ersten Mal zusammen. Und deckten so endlich das Schicksal von "Erebus" und "Terror" auf.

Am 2. September 2014 machte sich das Unterwasser-Archäologie-Team der Parkbehörde auf eine Forschungsfahrt in die Wilmot-und-Crampton-Bucht an der Westküste der Adelaide-Halbinsel – nach Utjulik. Schon bald starrte das Team aufgeregt auf das Sonar: "Klar wie der Tag" lag das Wrack der "Erebus" unter ihnen. Zwei Jahre später fand man 70 Kilometer nördlich auf ähnliche Weise die Überbleibsel der "Terror" in einer Bucht im Süden der König-Williams-Insel, die schon seit dem 19. Jahrhundert nach dem Schiff "Terror Bay" hieß.

Im vergangenen Jahr besuchten Taucher das Wrack der "Erebus": Es liegt nur elf Meter unter der Wasseroberfläche und ist einfacher zu erreichen als die "Terror". Sie ruht in 24 Meter Tiefe, vor Strömungen und Unwettern besser geschützt. Denn bei der "Erebus" müssen sich die Forschenden beeilen: "Teile des Oberdecks sind vor Kurzem zusammengebrochen, andere neigen sich gefährlich", sagte ein Manager der Parkbehörde Kanadas der britischen Zeitung "The Guardian".

In fast 100 Tauchgängen bargen die Forschenden mittlerweile etwa 350 Artefakte. Dabei könnten die Bedingungen nicht schwieriger sein: Die meiste Zeit des Jahres ist das Meer vereist und das Wasser hat nur zwei Grad plus. Bei solchen Temperaturen frieren Taucher in jedem Anzug, Arme und Beine werden schnell klamm und steif.

Trotzdem holten sie jede Menge Forschungsmaterial hervor, darunter Pistolen, noch verschlossene Medizinflaschen, Navigationsgeräte, eine Seemannskiste, Schulterklappen von Offiziersmänteln. Manches lässt sich sogar einzelnen Mitgliedern der Franklin-Expedition zuordnen. Einige Fundstücke sind mittlerweile auch diesseits des Atlantiks zu bewundern: im National Maritime Museum in Greenwich, London.

Und auch die "Terror" kann man besuchen, zumindest digital: Parks Canada hat eine virtuelle Tour mit Filmaufnahmen des Wracks online gestellt.

Die Schiffe liegen heute weit südlicher, als sie einst eingefroren waren. Die Forschenden können nun untersuchen, wie sie von gut 20 Kilometer nordwestlich der Küste der König-Williams-Insel an ihre letzte Ruhestätte gelangt sind. Vor allem aber möchten sie rekonstruieren, wie die letzten Monate der Männer an Bord der "Erebus" aussahen. Um so zum Beispiel aufzuklären, wieso sie die Schiffe aufgaben oder wie John Franklin gestorben ist.

Dabei würden vor allem Schriftzeugnisse und Logbücher helfen. Doch bisher hat die "Erebus" noch keine aus ihrem Wassergrab preisgegeben. Auch menschliche Überreste wurden noch nicht entdeckt. Mit DNA-Analysen könnte man heute herausfinden, welches Mitglied der Franklin-Expedition wann gestorben ist – falls sich Nachfahren finden.

Der Ausblick: Die Nachfahren der Franklin-Expedition können hoffen

Bisher wurden nur zwei Mitglieder der Expedition identifiziert: Zum ersten Mal gelang das mit dem Schiffsingenieur John Gregory. Dessen vermutliche Überreste wurden 2013 auf der König-Williams-Insel geborgen, etwa 80 Kilometer südlich der Ausschiffung. Um Gregorys Identität sicher zu bestimmen, rief ein Forscherteam der Waterloo- und der Lakehead-Universität in Kanada potenzielle Nachfahren auf, sich zu melden. 17 Personen schickten DNA-Proben ein, und bei einer gab es 2021 tatsächlich ein Match: Jonathan Gregory aus Südafrika war der Ur-Ur-Urenkel des Ingenieurs. Die Knochen gehörten John Gregory.

Der zweite Fall war noch spektakulärer: Erst 2024 konnte dasselbe Forscherteam den abgetrennten Kiefer von der König-William-Insel einer konkreten Person zuordnen. Er gehört dem 1. Offizier James Fitzjames, der einst die Nachricht in der Steinpyramide hinterlassen hatte. Fitzjames ist damit das erste identifizierte Mitglied der Franklin-Expedition, das dem Kannibalismus zum Opfer fiel.

Möglich wurde dieser Nachweis nicht durch die Wissenschaft allein, sondern durch einen engagierten Fan der Franklin-Expedition. Denn um die Überreste der Expeditionsmitglieder eindeutig zuzuordnen, braucht man lebende Nachkommen. Und die sind oft nicht bekannt. Doch die niederländische Historikerin Fabiënne Tetteroo begann zu recherchieren, nachdem sie die Serie "The Terror" verfolgt hatte. Seefahrtsgeschichte war bis dahin nicht ihr Fachgebiet, jetzt wurde sie zur Expertin. Und spürte einen Nachfahren von Fitzjames auf: Ein britischer Möbelhändler namens Nigel Gambier erwies sich fünf Generationen später als dessen entfernter Cousin.

Tetteroos Beispiel zeigt: Auch 180 Jahre nach der Franklin-Expedition kann man noch Antworten finden. Man muss nur an den richtigen Stellen suchen.