Spiegelglatt liegt die Bucht, als Johann Flierl im Juli 1886 den Ort, an dem er mehr als vier Jahrzehnte lang Gottes Wort verkünden wird, zum ersten Mal erblickt. Links vom Dampfer, auf dem Flierl reist, erheben sich Bergrücken über dem Ufer, dicht bewachsen mit tiefgrünem Dschungel. Auf der rechten Seite überragen mehr als 4000 Meter hohe Gipfel eine Halbinsel. "Und so", wird Johann Flierl notieren, "sahen wir das herrliche tropische Neu-Guinea". Doch weit wichtiger sind dem Geistlichen die unsichtbaren Dinge. Er ist durchglüht von dem Vorhaben, "einem noch ganz unberührten Heidenvolk" das Evangelium zu bringen.

Der Protestant Flierl ist der erste Missionar, der das deutsche Kolonialgebiet auf der zweitgrößten Insel der Welt betritt. Erst ein Jahr zuvor hat die Regierung in Berlin die Region im Pazifik ihrer Einflusssphäre einverleibt und einer privaten Gesellschaft das Recht eingeräumt, Siedlungen zu errichten, Plantagen anzulegen. Dieser wirtschaftlich motivierten Landnahme folgt nun, so Flierls Absicht, die spirituelle Eroberung.

So werden in den kommenden Jahren zahlreiche Missionsgruppen versuchen, den christlichen Glauben und europäische Vorstellungen unter den Einheimischen zu verbreiten. Einerseits als Mitstreiter und rigorose Vorkämpfer des kolonialen Projekts, zuweilen aber auch als Quertreiber: Weil sie in den vor Ort lebenden Menschen vor allem zukünftige Christen sehen und weniger billige Arbeitskräfte, geraten manche dieser Glaubensboten mit anderen Kolonisten aneinander. Viele Indigene wiederum sind keinesfalls bereit, sich bekehren zu lassen. Das Ansinnen katholischer Missionare, die göttliche Botschaft unter Zwang zu vermitteln, wird einige Jahre nach Flierls Ankunft gar in einer Katastrophe enden.

Die Missionsgesellschaften, die in den Pazifik ausgreifen, haben teils jahrhundertealte Wurzeln. Schon als die Europäer am Ende des Mittelalters begannen, in andere Weltgegenden vorzudringen, stand neben der Jagd nach Beute und politischer Macht auch das Ringen um religiöse Dominanz. Nachdem Christoph Kolumbus 1492 Amerika erreicht hat, entstehen in Spanien und Portugal, bald auch in Frankreich und dem inzwischen protestantischen England, wachsende Bewegungen mit dem Ziel, Nichtchristen zu bekehren. Diese Kirchenleute sehen sich gemäß dem Neuen Testament in göttlichem Auftrag, wollen Seelen retten und die christliche Gefolgschaft vergrößern. Vom 18. Jahrhundert an reisen auch deutschsprachige Geistliche mit dieser missionarischen Absicht nach Übersee. Da selbst größere deutsche Staaten wie Preußen keine bedeutenden Kolonien unterhalten, verrichten sie ihre Arbeit aber meist in Gebieten, die von anderen europäischen Mächten kontrolliert werden.

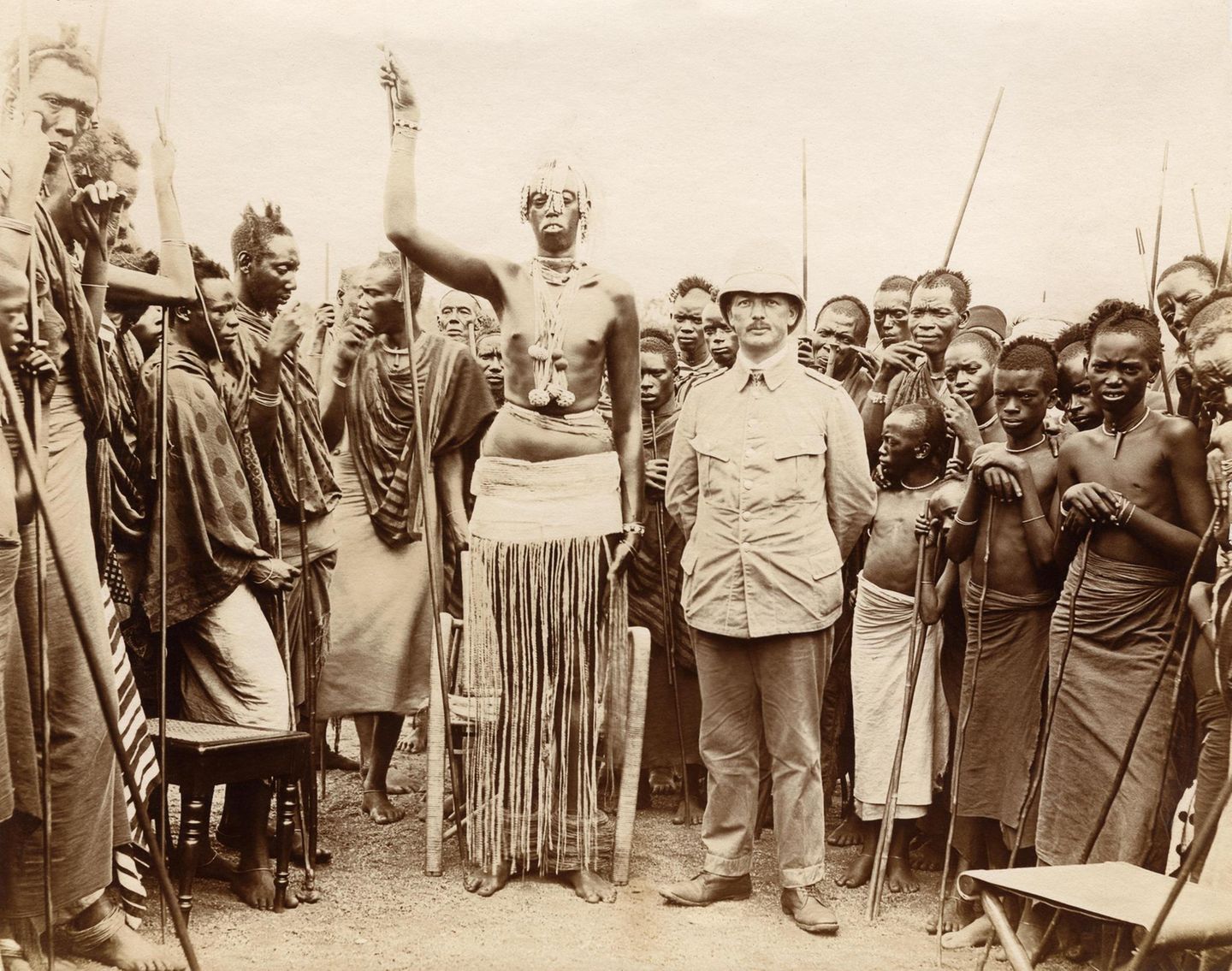

Das ändert sich, als das Deutsche Reich nach eigenen Besitzungen greift. Kurz nach den ersten Vorstößen in Afrika wendet sich Berlin dem Pazifik zu, seit den Reisen von James Cook um 1775 als Sehnsuchtsort "Südsee" Teil der europäischen Fantasie. Eine Einigung mit den anderen dort aktiven europäischen Mächten Großbritannien und Niederlanden reicht der Regierung, um im Mai 1885 der von Bankiers und Industriellen finanzierten "Neuguinea-Kompagnie" einen Schutzbrief auszustellen. Das Papier macht die Firma faktisch zur Kolonialmacht im Nordosten Neuguineas, fortan "Kaiser-Wilhelmsland", und auf einer Gruppe von mehr als 200 vorgelagerten Inseln, nun "Bismarck-Archipel" genannt.

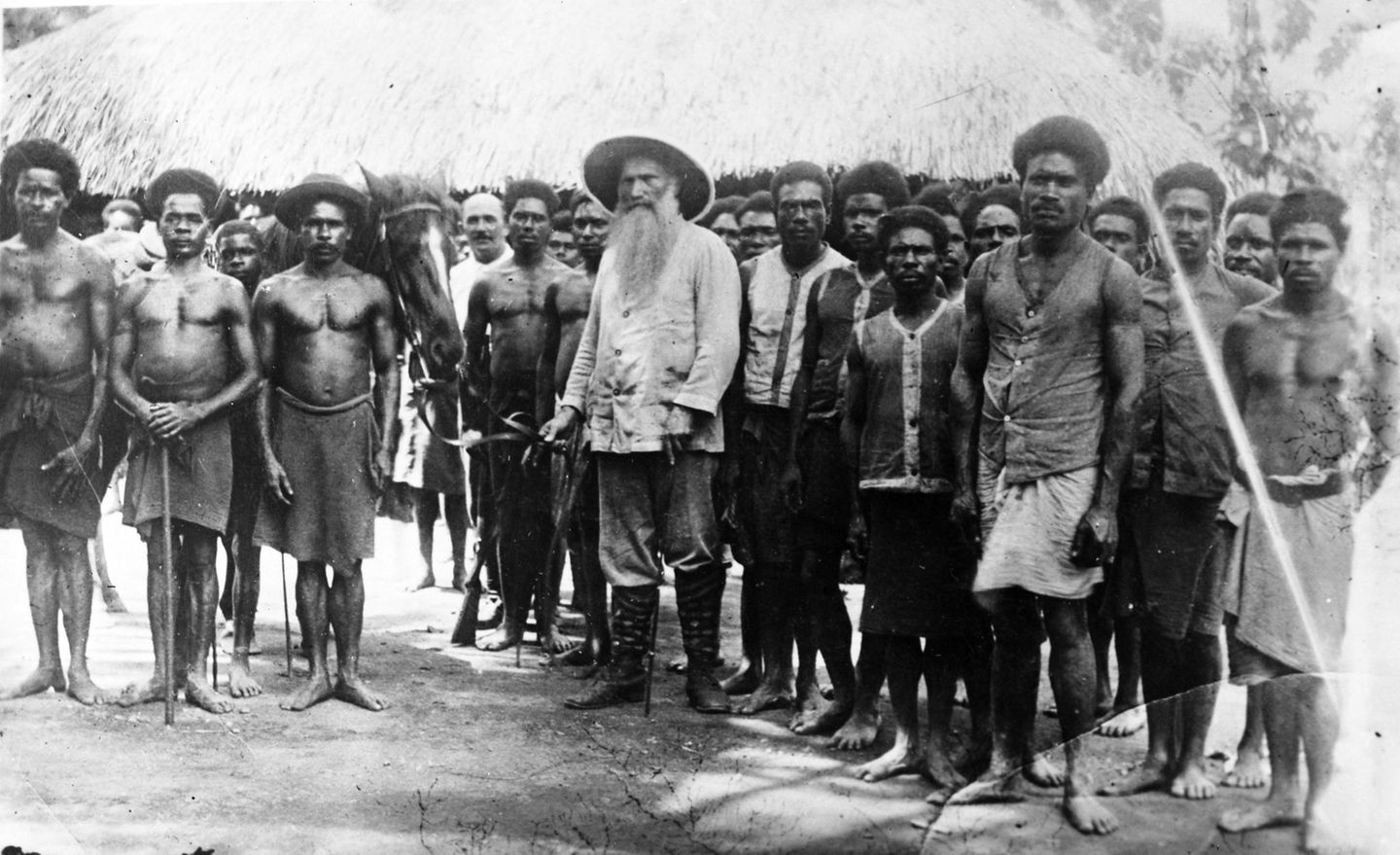

Während im Archipel bereits französische und britische Missionare wirken, ist der Oberpfälzer Johann Flierl, der im Sommer 1886 Kaiser-Wilhelmsland erreicht, ein Pionier. Doch folgen ihm bis 1899 mehr als 30 Männer und Frauen. Einige gehören, wie Flierl, der lutherischen Missionsgesellschaft aus dem fränkischen Neuendettelsau an, andere einer ebenfalls protestantischen Mission aus dem Rheinland oder der von Katholiken betriebenen Steyler Mission.

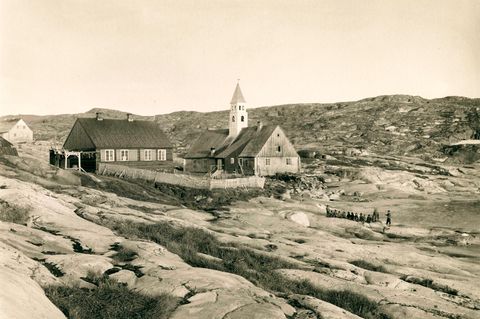

Vor Ort errichten die Neuankömmlinge meist zunächst einfache Gebäude aus Holz und Palmwedeln in der Nähe einheimischer Siedlungen, suchen Kontakt, lernen erste Bruchstücke der fremden Sprachen. Auch wenn sie die Indigenen für ihre Sache gewinnen wollen, blicken die Missionare oft mit Geringschätzung auf die Menschen, halten sie für primitive Heiden. Neben dem Glauben müsse man ihnen jene Werte vermitteln, die die Deutschen für Errungenschaften europäischer Zivilisation halten – Sittlichkeit, Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit –, sie damit, so sehen die Missionare das, auf eine höhere kulturelle Stufe heben. Mit der Frage, ob die Einheimischen diese vermeintliche Hebung überhaupt anstreben, halten sie sich nicht auf (und gehen nach den rassistischen Vorstellungen der Zeit davon aus, dass eine echte Gleichwertigkeit auch kaum erreicht werden kann).

Die Arbeit, so urteilt ein Missionar, solle bei den Einheimischen "Lässigkeit und Trägheit" zügeln

In jedem Fall verstehen sie Erziehung und einfache Bildung als wichtigen Teil ihrer Missionsarbeit. Praktisch jede Station verfügt bald über ein Klassenzimmer, manche über ein eigenes Schulhaus. Einige Missionare zeigen sogar einen gewissen Respekt vor der Kultur der indigenen Gemeinschaften. So unterrichten die Steyler Katholiken die Inselbewohner in deren jeweiliger Muttersprache. Viele Einheimische schätzen zwar wohl, dass ihre Kinder kostenlos Rechnen, Lesen, Schreiben lernen können. Christen werden sie aber meist nicht: Die von Flierl gegründete Mission etwa feiert 1899, nach 13 Jahren, die erste Taufe von Inselbewohnern.

Die deutschen Kolonien: Ein Imperium in der Fremde

geo_epoche

Die deutschen Kolonien: Ein Imperium in der Fremde

geo_epocheUnterdessen beschweren sich Mitarbeiter der Neuguinea-Kompagnie, die Missionare brächten den Indigenen zu viel Aufmerksamkeit entgegen. Letztere sollten auf den Plantagen arbeiten, statt ihre Zeit im Pfarr- oder Schulhaus zu verbringen. Dabei helfen die Geistlichen indirekt bei der Ausbeutung, indem sie eine strenge Arbeitsmoral propagieren. "Geregelte äußere Beschäftigung", schreibt ein katholischer Missionar, solle bei den Einheimischen "die Flatterhaftigkeit und Untätigkeit des Geistes", die "Lässigkeit und Trägheit" zügeln.

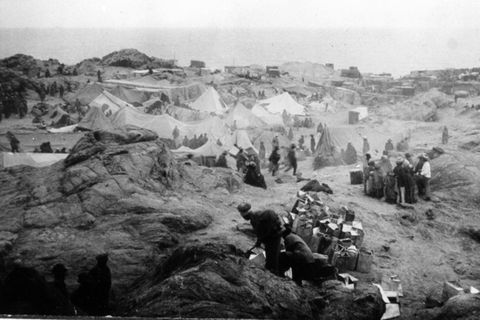

Eine fromme Gemeinschaft verfolgt das Ziel, die Einheimischen kulturell und religiös zu formen, besonders radikal: die französischen Herz-Jesu-Missionare, die sich ab 1890 mit Priestern und Laienbrüdern aus Westfalen verstärken. In einem Brief nach Europa umreißt der Leiter der Gruppe, Bischof Louis Couppé, seinen Ansatz mit unmissverständlichen Worten: Es wolle die "menschenfressenden und niedrigstehenden Völker in ein vollständig neues Volk" umwandeln (tatsächlich ist Kannibalismus in einigen indigenen Gemeinschaften der Region üblich).

Bischof Couppé kauft von der Gemeinschaft der Tolai bald Kindersklaven, die die Tolai zuvor den weiter im Landesinnern lebenden Taulil und Baining geraubt haben. Die Verschleppten will er katholisch erziehen und später untereinander verheiraten, um eine indigene Gemeinde zu erschaffen, die keine Religion kennt außer das Christentum. In der eigens für dieses Menschenexperiment errichteten Siedlung St. Paul führt ein deutscher Pater mit einigen anderen Missionaren ein hartes Regime. Er verbietet den für die Baining bedeutsamen Ahnenkult, lässt seine Zöglinge karg ernähren, gewährt ihnen kaum genug Kleidung, untersagt zudem jeglichen außerehelichen Kontakt zwischen den jungen Männern und Frauen. Doch das harsche Gebaren schürt den Unmut unter den Baining.

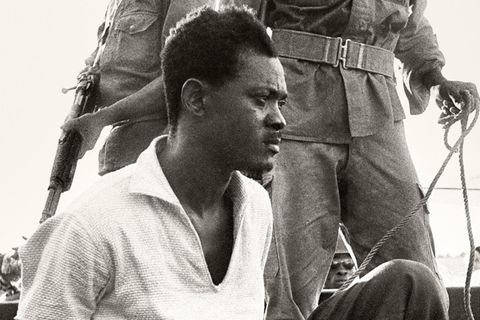

Massaker von St. Paul bleibt nicht der einzige Aufstand im Pazifik

Am Morgen des 13. August 1904 kommt To Maria, Hausdiener des deutschen Paters, von der Taubenjagd zurück. Mehrfach hatten die Geistlichen der Siedlung in der Zeit davor den jungen Einheimischen und dessen Freundin gefesselt und geschlagen – als Strafe dafür, dass sich das Liebespaar heimlich im Wald traf. Nun liefert To Maria nicht wie üblich seine Flinte wieder ab, sondern zielt auf den im Bett liegenden Pater und drückt ab. Unmittelbar darauf erschießt er eine Missionsschwester.

Weitere Baining schließen sich an diesem Tag To Maria an, gehen mit Messern und Äxten auf die Missionare los. Als sie ihre Waffen niederlegen, haben die Einheimischen zehn Menschen umgebracht. Die Leitung der Kolonie verurteilt sämtliche Beteiligten zum Tod .

Auch wenn das Massaker von St. Paul nicht der einzige Aufstand im Pazifik ist: Dass sich der Griff der Deutschen um ihr Land immer fester schließt, können die Menschen nicht verhindern. Bereits 1899 hat das Deutsche Reich der inzwischen hoch verschuldeten Neuguinea-Kompagnie die Kontrolle über Kaiser-Wilhelmsland und den Bismarck-Archipel entzogen. Seitdem regiert Berlin die Gebiete zusammen mit weiteren Inseln in Mikronesien als offizielle staatliche Kolonie. Auch die Missionen bauen ihre Arbeit aus; im Jahr 1913 haben allein die Katholiken in den deutschen Pazifikbesitzungen 42 000 Menschen bekehrt.

Noch bis 1930 verkündet Johann Flierl dort das Evangelium. Als er Neuguinea im Alter von 72 Jahren verlässt, ist die Kolonialherrschaft der Deutschen längst vorüber. Ergriffen notiert der Geistliche zur Abreise, wie durch seine Missionsarbeit aus einem "Senfkorn ein großer Baum erwachsen" sei. Und er erinnert sich, wie er mit den Einheimischen stets gesungen habe. Zur Melodie von, so schreibt Flierl, "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt".