GEO: Frau Dr. Flossmann-Schütze, Sie haben die neue Ausstellung "Kindheit am Nil" im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München mit kuratiert. Was unterscheidet eine Kindheit im Alten Ägypten von einer Kindheit heute?

Dr. Mélanie Flossmann-Schütze: Vor allem die Tatsache, dass Kinder im Alten Ägypten ihre Persönlichkeit und Individualität nicht ausleben konnten. Kein junger Mensch konnte frei wählen, welchen beruflichen Weg er einmal einschlagen möchte. Der Werdegang hing von der gesellschaftlichen Stellung, dem Geschlecht und der Familienkonstellation ab, in die das Kind hineingeboren wurde.

Zum Beispiel?

Während der erstgeborene Sohn vielleicht noch die Möglichkeit hatte, eine Schule zu besuchen, war das für den zweit- oder drittgeborenen Nachkommen je nach Situation der Familie nicht mehr drin. Von einhundert Jungen gingen höchstens drei in die Schule. Mädchen erhielten noch seltener eine Schulbildung. Überhaupt mussten Kinder sehr früh am Erwachsenenleben teilhaben. Eigene Interessen und Neigungen zu entwickeln, war kaum möglich.

Ab wann mussten Kinder ihren Eltern zu Hause, in der Landwirtschaft oder bei anderen Tätigkeiten helfen?

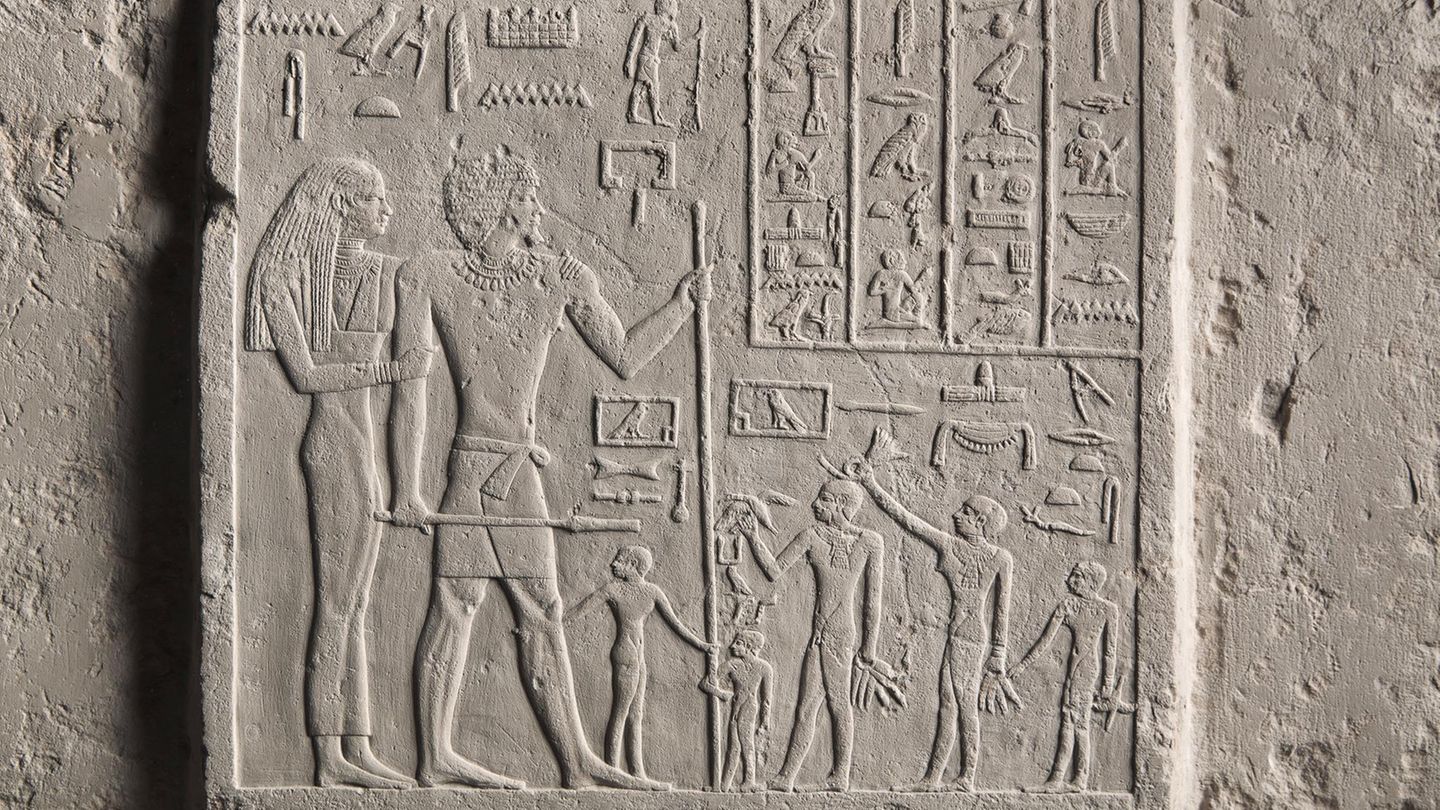

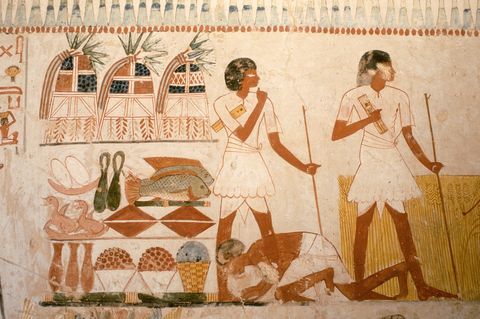

Sobald Kinder eigenständig laufen konnten, wurden sie schrittweise in die Arbeitswelt integriert. Bildliche Darstellungen zeigen, dass Mädchen und Jungen Nutztiere wie Esel, Schafe und Kühe hüteten. Wir können davon ausgehen, dass Jungen ab etwa sechs Jahren in väterlichen Handwerksbetrieben halfen. Neue Untersuchungen von Fingerabdrücken auf kleinen Tonfiguren zeigen, dass diese von Kindern hergestellt wurden – wahrscheinlich, weil sie mit ihren kleineren Händen den Ton besser in die winzigen Figurenformen drücken konnten. Andere Jungen und Mädchen wiederum kletterten während der Erntezeit auf Dattelpalmen oder Bäume, um deren Früchte zu pflücken. Wenn sie älter wurden, mussten sie auch härtere körperliche Arbeit auf den Feldern leisten.

Hatten Kinder angesichts dieser Pflichten überhaupt Freizeit?

Sicher, wenn auch deutlich weniger als Jungen und Mädchen heute. Einige Objekte aus Kindergräbern lassen sich als Spielzeug deuten: kleine Püppchen aus Stoff oder Tierfiguren aus Holz. In einem Grab wurde sogar ein Holz-Krokodil gefunden, dessen Maul sich auf- und zuklappen lässt. Außerdem gibt es in Gräbern Darstellungen von größeren Kindern, die Ball spielen, tanzen oder Akrobatikübungen durchführen.

Und wer übernahm die Erziehung? Die Eltern?

Das kam auf die Gesellschaftsschicht an. Kinder aus Arbeiterfamilien wurden im eigenen Haushalt sozialisiert, nicht nur von den Eltern, sondern auch von größeren Geschwistern und weiteren Familienangehörigen. Am Königshof gab es Ammen und Erzieher.

Was ist über die Erziehungsmethoden bekannt?

In den altägyptischen "Weisheitstexten" ist auch die Erziehung von Kindern ein wichtiges Thema. Bei der Ausbildung zum Schreiber heißt es, dass das Ohr eines Schülers auf dem Rücken liegt.

Was soll das heißen?

Kinder, die nicht gehorchen, wurden mit dem Rohrstock auf dem Rücken gezüchtigt. Vermutlich war der Stock ein gängiges Mittel, um Kinder zu Gehorsam zu erziehen, auch in der schulischen Ausbildung.

Wie kann man sich die Schulen im Alten Ägypten überhaupt vorstellen?

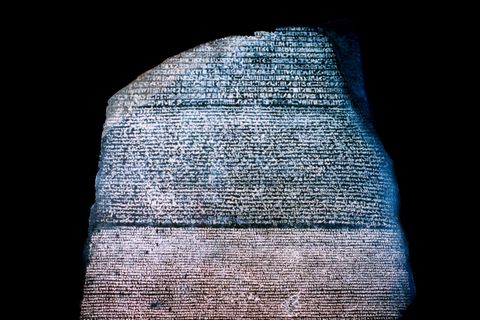

Spezielle Schulgebäude sind archäologisch schwer zu fassen. Unterricht fand in Tempel- und Dorfschulen einfach im Freien statt oder in schlichten Räumen – im Schneidersitz auf dem Boden. Schultexte zeigen, dass zum Stoff Lesen, Schreiben, Rechnen und das Auswendiglernen literarischer Texte gehörten. Die Schüler lernten auch Namen fremder Orte und Länder.

Und was lernten die Jungen, die keine schulische Ausbildung genossen?

Sie stiegen schneller in die Arbeitswelt ein, wurden in der Feldarbeit ausgebildet oder in handwerklichen Berufen. Die meisten hatten keine Wahl, eine andere Tätigkeit als die zu ergreifen, die auch der Vater ausübte. Eine Alternative konnte eine militärische Laufbahn sein: Jungen fingen schon als Kind im Heer als Laufbursche an, wurden dann Stallbursche und schließlich Soldat. Mit ca. 15 galt man im Alten Ägypten als reifer, erwachsener Mann und in diesem Alter haben die – heute würde man sagen Jugendlichen – in Schlachten mitgekämpft. Das ist auch ungefähr das Alter, in dem junge Männer von zuhause auszogen, einen eigenen Hausstand gründeten und für sich selbst verantwortlich waren.

Wenn fast ausschließlich Jungen eine Schule besuchten: Heißt das, Mädchen lernten gar nicht lesen und schreiben?

Selbstverständlich gab es auch Mädchen, die lesen und schreiben lernten. Aber das waren Kinder aus elitären Kreisen oder der Königsfamilie. Die meisten wurden jedoch zuhause früh in Haushaltsaktivitäten eingebunden oder für Berufsgruppen angelernt, die für Frauen vorgesehen waren: Dienerinnen, Friseurinnen, Weberinnen, Hebammen. Mädchen galten früher als erwachsen als Jungen – zwischen 12 und 14 Jahren. In dem Alter konnten sie Kinder zeugen und wurden verheiratet.

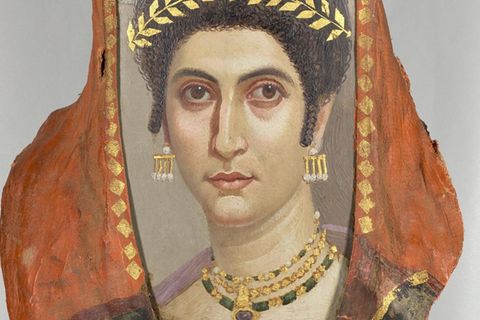

Das Geheimnis der Mumienporträts: Wie Ägypter vor 2000 Jahren aussahen

Das Geheimnis der Mumienporträts: Wie Ägypter vor 2000 Jahren aussahen

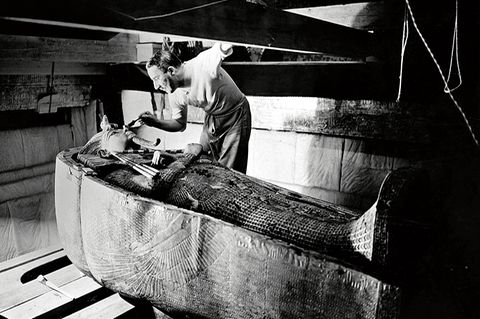

Im Alten Ägypten wurden manche Kinder offiziell zu Herrschern erklärt. Tutanchamun etwa bestieg mit gerade mal neun Jahren den Thron. Wie wuchsen Kindkönige und Königskinder auf?

Wahrscheinlich nicht so einsam, wie man sich das lange Zeit vorgestellt hat. Die meisten Könige hatten sehr viele Kinder, Ramses II. zum Beispiel mehr als 100. Das heißt, in den königlichen Familien gab es sehr viele Geschwisterkinder, die gemeinsam mit ihren Müttern in einem eigenen Palastbezirk lebten. Dort kümmerte sich eine ganze Entourage um ihr Wohlergehen: Ammen und Erzieher sowie Dienerinnen und Diener.

Wie wurden sie auf ihre spätere Laufbahn vorbereitet?

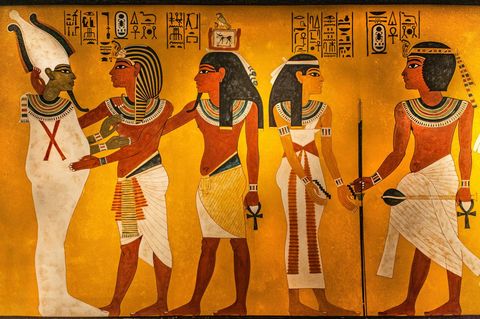

Gerade die erstgeborenen Söhne mussten früh Pflichten und Funktionen übernehmen, weil sie dem Vater auf den Thron folgen sollten. Das heißt, sie begleiteten den Vater schon in jungen Jahren zu offiziellen Anlässen und auf Feldzüge. Andere Königssöhne wurden frühzeitig zu Priestern ausgebildet oder als Wesire – die höchsten Beamten im Reich – eingesetzt. Auch die Mädchen wurden für die ihnen zugedachten Rolle vorbereitet: als Priesterinnen oder Sängerinnen im Tempelkult. Königskinder waren nicht nur aufgrund ihres Zugangs zu Bildung privilegiert, sondern auch wegen der guten Lebens- und Wohnverhältnisse, in denen sie aufwuchsen. Deshalb hatten sie weitaus höhere Chancen, das Erwachsenenalter zu erreichen, als Kinder der einfachen Bevölkerung.

Wie hoch war die Kindersterblichkeit?

Das wird in der Ägyptologie heiß diskutiert. Genaue Statistiken gibt es natürlich nicht, nur Hochrechnungen, die auf Auswertungen von Kindergräbern basieren. Danach sind 20 Prozent in ihrem ersten Lebensjahr verstorben, weitere 30 Prozent bis zum fünften Lebensjahr. Etwa die Hälfte aller Kinder haben das Erwachsenenalter also nicht erreicht.

Aktuelle Ausstellung "Kindheit am Nil"

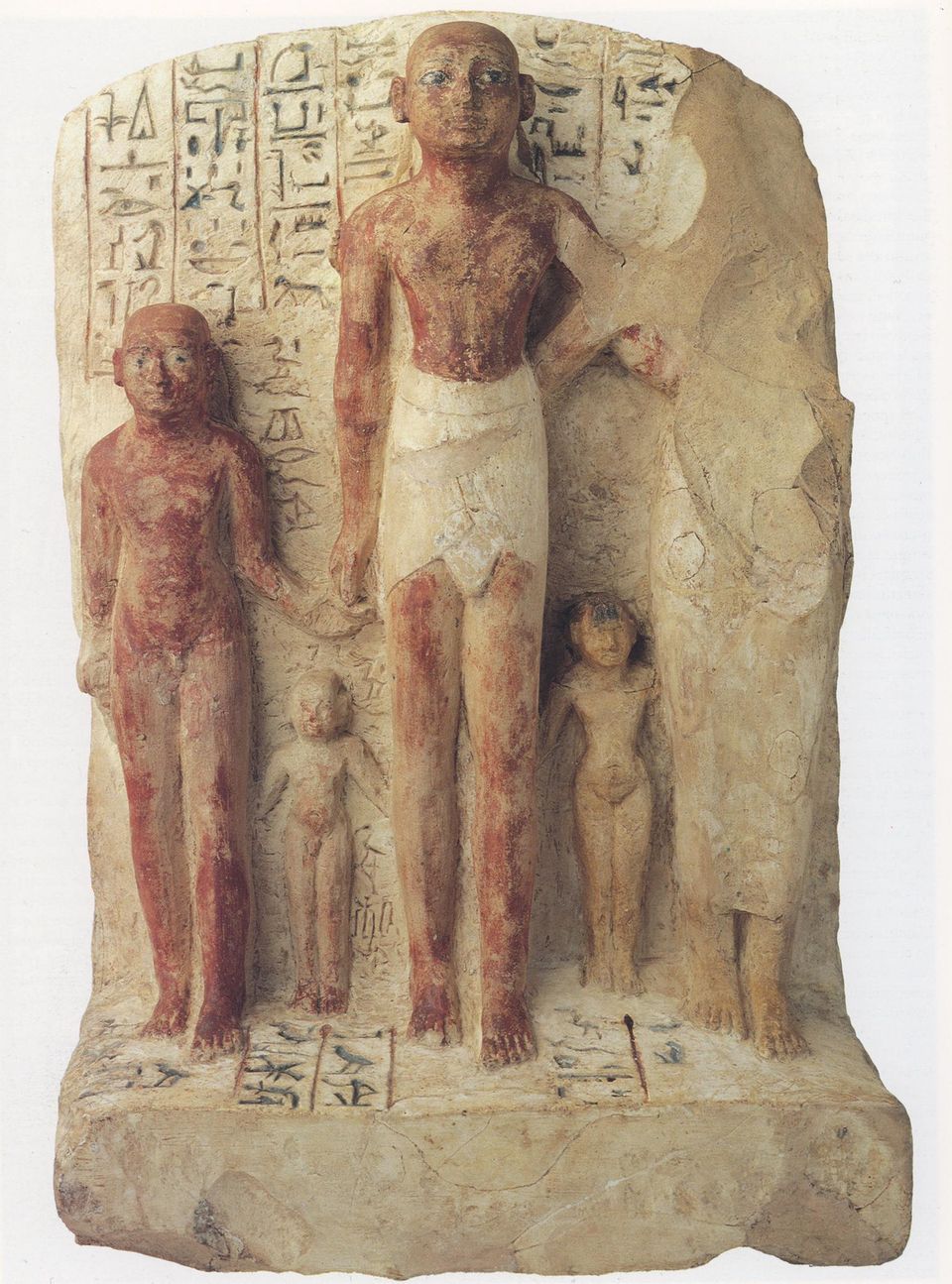

Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München läuft bis zum 21. Juni 2026 die Sonderausstellung "Kindheit am Nil – Aufwachsen im Alten Ägypten": Rund 180 Objekte zeigen, was es bedeutete, im Alten Ägypten Kind zu sein, welche Pflichten junge Menschen hatten und wie Königskinder im Palast aufwuchsen. Die Schau ist als Familienausstellung konzipiert – mit einem Kinderpfad und Mitmachstationen.

Wie ist diese hohe Zahl zu erklären?

Die Geburt an sich war eine kritische Phase, in der viele Neugeborenen und auch Mütter gestorben sind. Eine weitere riskante Zeit begann mit dem Abstillen, wenn das Kind langsam feste Nahrung zu sich nahm. Denn wenn Lebensmittel verunreinigt waren und das Kleinkind mit Keimen in Kontakt kam, konnte das schnell einen frühen Tod bedeuten. Zudem hatten Arbeiterfamilien kaum Zugang zu Medizinern – anders als etwa königliche Familien, die auf die besten Ärzte des Reiches zurückgreifen konnten.

Hatte diese Allgegenwart des Todes Auswirkungen auf das Familienleben?

Kinder sind damit aufgewachsen, an Bestattungen teilzunehmen und bei Ritualen eine aktive Rolle zu spielen, etwa indem sie am Grab Beigaben niederlegten. Kindergräber zeigen, dass es vielen Eltern ein wichtiges Anliegen war, ihre verstorbenen Jungen und Mädchen im Jenseits kindgerecht versorgt zu wissen: Sie erhielten Nahrung, Spielzeug, kleine Katzen oder Welpen als Grabbeigaben.

Wenn nun ein junger Mensch etwa mit einer Ausbildung die Schwelle zum Erwachsensein überschritt, wurde dieser Übergang rituell gefeiert?

Eine große Feier, wie wir das heute zum 18. Geburtstag kennen, ist für das Alte Ägypten nicht überliefert. Rituale gab es trotzdem. Das wohl sichtbarste Zeichen war ein Haarschnitt. Denn das Erwachsenenalter wurde dadurch markiert, dass sich Mädchen und Jungen ihre typische Jugendlocke – einen Seitenzopf am sonst kahlen Kopf – abschnitten.