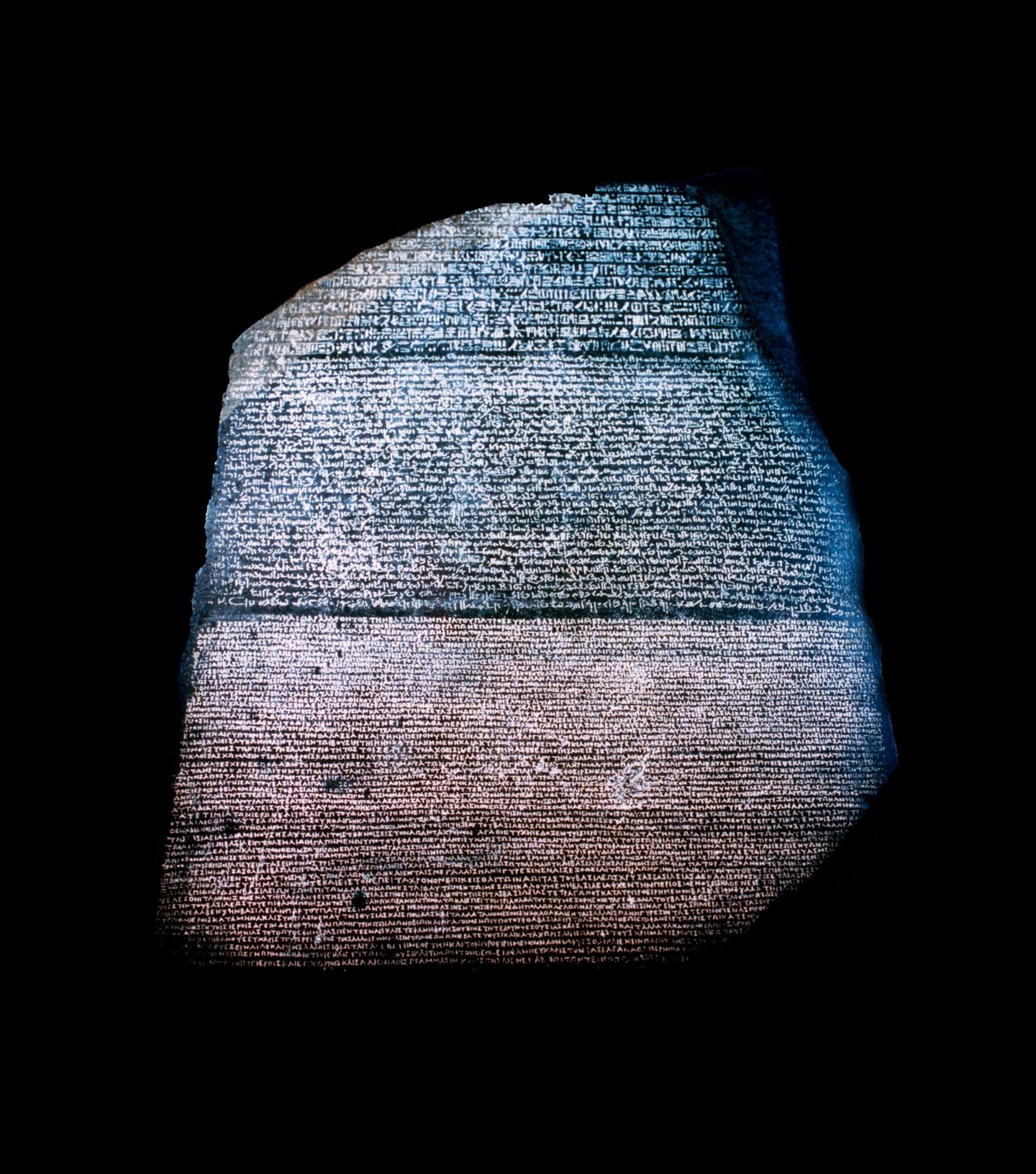

Was ist das für ein seltsamer grauer Klotz? Am 19. Juli 1799 sind ein paar französische Soldaten in der ägyptischen Hafenstadt Rosette (arabisch Raschid) im Nildelta, rund 65 Kilometer östlich von Alexandria, damit beschäftigt, eine alte Befestigung instand zu setzen. Da stoßen sie plötzlich – die Berichte darüber sind nicht eindeutig, vielleicht beim Graben im Boden, vielleicht im Schutt einer eingestürzten Mauer – auf eine mächtige, dunkle Steinplatte, die anders aussieht als alles, was sie zuvor gesehen haben.

Sie ist mehr als einen Meter hoch und 75 Zentimeter breit, an mehreren Rändern abgebrochen, glatt behauen. Und auf der Vorderseite bedeckt mit unzähligen Schriftzeichen in Dutzenden, eng geschriebenen Zeilen, sorgsam in die glänzende Oberfläche gemeißelt. Der Vorgesetzte der Soldaten, der Offizier Pierre-François Bouchard, scheint als einer der Ersten zu verstehen, dass dieser Fund außergewöhnlich ist. Und so wird der Stein, trotz seines Gewichts von gut einer dreiviertel Tonne, nach Kairo geschafft.

Drei Schriftsysteme zieren den Stein von Rosette

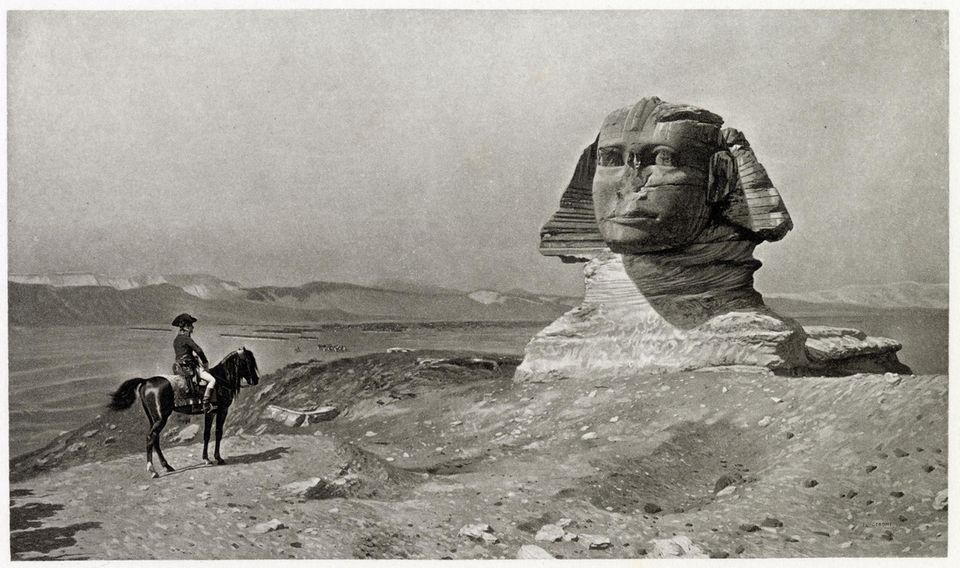

Dort nehmen ihn französische Wissenschaftler in Empfang, die ein Jahr zuvor mit Napoleon Bonapartes Truppen nach Ägypten gekommen sind. Napoleon will das Land beherrschen – seine Gelehrten sollen es erforschen. Nun liegt der "Stein von Rosette" vor ihnen. Und sie erkennen, dass auf dieser Platte nicht nur ein, sondern gleich drei Schriftsysteme verewigt worden sind: Zuoberst stehen 14 Zeilen altägyptischer Hieroglyphen. Darunter sind 32 Zeilen Demotisch und zuunterst 54 Zeilen Altgriechisch eingemeißelt, beide einst Alltags- beziehungsweise Amtssprachen im Land am Nil.

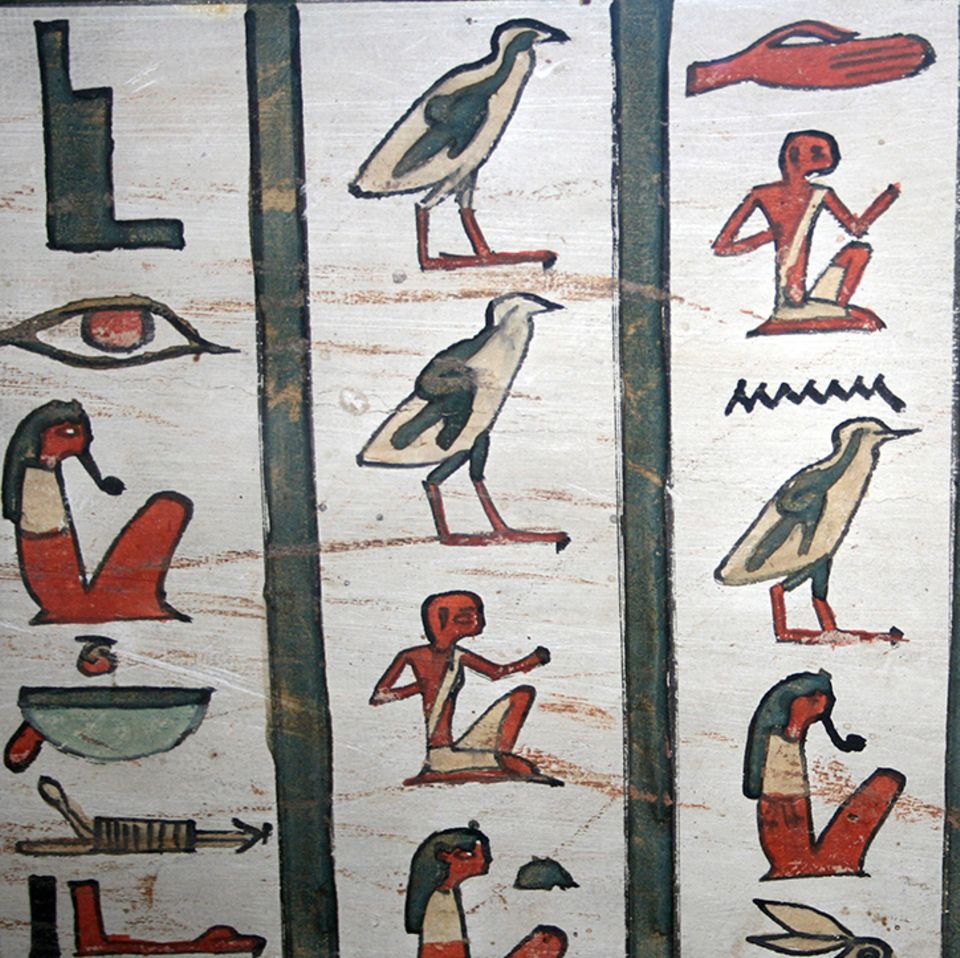

Bis zu diesem Zeitpunkt hat seit fast anderthalb Jahrtausenden niemand mehr die Hieroglyphen der Ägypter lesen können, die Eulen, Schilfblätter, Schlangen, Brotlaibe oder Hände darstellen. Auch das Demotische kennt niemand mehr. Könnte der Stein von Rosette nun den Schlüssel zur Entzifferung der unbekannten Schriftzeichen liefern? Einer der französischen Forscher bestreicht den Stein mit Druckerschwärze und fertigt mehrere Abzüge der Texte an.

Die Briten stellen den Rosette-Stein ins Museum

Doch bei der Entzifferung kommen die Franzosen vorerst nicht weiter. Zumal sie den Stein von Rosette 1801 an die Briten verlieren, die im Frühjahr in Ägypten landen und die Franzosen erfolgreich vertreiben. Die geheimnisvolle Steinplatte landet 1802 im British Museum in London (wo sie bis heute ausgestellt wird).

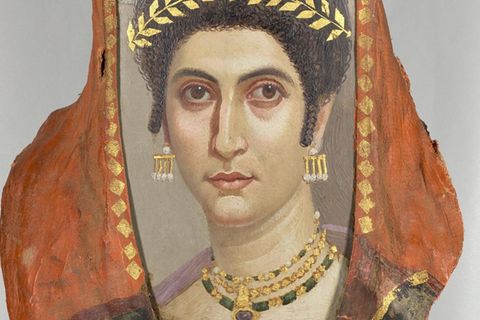

Das Lesen des untersten, des altgriechischen Teils des Rosette-Steins ist kein großes Problem: Er hält das "Dekret von Memphis" fest, eine rund 2000 Jahre alte Verordnung, die den im Jahr 197 v. Chr. zum König erhobenen Ptolemäus V., einen Nachfahren Alexander des Großen, in den höchsten Tönen lobt: "Er ist ein Gott, der Sohn eines Gottes und Göttin. (…) Er hat viel getan, um in Ägypten wieder Ruhe zu schaffen und die Tempel zu festigen. Er machte dem ganzen Heer Geschenke. Die Steuern und Abgaben, die noch anstanden, hat er vermindert oder erlassen." Es geht auch um Schuldenerlass und Amnestien, um den Ausbau einer Festung, den Kampf gegen Feinde, um Opfergaben und Tempelbau, um die Weihe einer Statue und Festtage.

Und dann bestätigt der altgriechische Text, was bereits vermutet worden war: "Dieser Beschluss ist aufzuschreiben auf eine harte Steinstele in hieroglyphischen, demotischen und griechischen Schriftzeichen, und sie ist in jedem der Heiligtümer erster und zweiter und dritter Klasse aufzustellen beim Bild des ewiglebenden Königs." Der Rosette-Stein liefert tatsächlich drei Mal denselben Inhalt.

Beschriftete Steinpfeiler standen in ganz Ägypten

Der Stein selbst, so stellt sich später heraus, ist das Bruchstück einer beträchtlich größeren Stele, eines granitartigen Steinpfeilers. Solche Stelen waren in Ägypten über lange Zeit eine Art Mitteilungssäulen: Sie wurden einst in den Tempeln des Landes aufgestellt, um der vielsprachigen Bevölkerung kundzutun, worauf Herrscher und Priester sich geeinigt hatten. Auch vom Rosette-Stein dürften also einst etliche fast identische Versionen in Ägyptens Tempeln errichtet worden sein.

Doch obwohl die Lösung des Hieroglyphen-Rätsels nun zum Greifen nah scheint und sich etliche Forscher damit abmühen, wird es noch 20 Jahre dauern, bis es einem Gelehrten gelingt, den Code zu knacken. Und es ist kein Engländer, sondern ein Franzose, der sich mit den Kopien der dreigeteilten Inschrift begnügen muss: Jean-François Champollion.

Champollion, seit seiner Kindheit von Ägypten und der ägyptischen Geschichte fasziniert, hat sich intensiv mit orientalischen und antiken Sprachen beschäftigt. Auch hat er Koptisch gelernt, die letzte gesprochene Variante einer ansonsten ausgestorbenen ägyptischen Sprachfamilie, die als Gottesdienstsprache überdauert hatte. Das Koptische gilt als direkte Fortentwicklung des Demotischen – jene Sprache, die zur Zeit der Entstehung des Steins von Rosette auch am Nil gesprochen wurde.

Der Stein gibt sein Geheimnis preis

Jahrelang versucht Champollion sich an der Dekodierung der Hieroglyphen, die der Stein von Rosette trägt. Wie nur, so fragt er sich, können die 1419 ägyptischen Schriftzeichen des Steins mit den lediglich 486 verwendeten altgriechischen Wörtern übereinstimmen? Kann wirklich – wie lange angenommen – jedes ägyptische Zeichen für einen eigenen Begriff stehen? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Eine Frage beschäftigt ihn besonders: Wie hatten die Ägypter Namen fremdländischer Herrscher geschrieben, etwa den des Griechen Ptolemäus? Wohl dürften sie kaum eine eigene Hieroglyphe dafür geschaffen haben. Was also, wenn sie den Namen buchstabiert hätten? Wenn die Hieroglyphen also Buchstaben darstellen?

Tatsächlich findet der Franzose so den entscheidenden Schlüssel (auch unter Hinzuziehung anderer Quellen und Vorarbeiten von Kollegen): Hieroglyphen sind nicht unbedingt das, was sie zu sein scheinen. Sie können unterschiedliche Funktionen haben.

So kann eine Hieroglyphe für ein Wort stehen: Ein stilisierter Mund bedeutet "Mund". Aber ein Bildzeichen kann auch einen einzelnen Buchstaben oder eine Buchstabengruppe darstellen, ist also ein Lautzeichen – eine Erkenntnis, die Champollion vor allem seinen Koptisch-Kenntnissen verdankt. Eine Eule etwa steht nicht für den Vogel, sondern für ein "m". Und es gibt stumme "Deutzeichen", die nur dazu dienen, die Bedeutung vorausgehender Hieroglyphen zu konkretisieren, etwa ein Zeichen hinter einem buchstabierten Ortsnamen, das klarmacht, dass es sich um eine ausländische Stadt handelt. Und all diese Funktionen können nebeneinander in einem Text auftauchen.

Seine Entdeckung versetzt den Gelehrten derart in Aufregung, so eine Legende, dass er am 14. September 1822 zu seinem Bruder läuft, ihm seine Notizen in die Hand drückt, ausruft: "Ich hab’s!" – und dann in Ohnmacht fällt. Später wird Champollion schreiben: "Die Hieroglyphenschrift ist ein komplexes System. Sie ist eine Schrift, die bildhaft, symbolisch und phonetisch zugleich ist, und zwar in ein und demselben Text, in ein und demselben Satz, ja in ein und demselben Wort."

Champollions bahnbrechende Entdeckung gilt als Geburt der Ägyptologie. Der Gelehrte selbst wird noch viele weitere Übersetzungen anfertgien, wird sich seinen Traum erfüllen und eine Expedition zu Ägyptens Altertümern leiten.

Eines aber wird Champollion vor seinem frühen Tod mit 41 Jahren nie mit eigenen Augen sehen: den Stein von Rosette, den entscheidenden Schlüssel zu seinem Erfolg.