Herr Gerst, bei der "Horizons"-Mission waren Sie als erster Deutscher auch Kommandant auf der Raumstation. Was bedeutete diese Aufgabe für Sie?

Gerst: Schon während des Trainings musste ich darauf achten, dass wir als Team gut zusammenarbeiten. Gemeinsam mit unseren Flugdirektoren hatte ich viele Logistik-Fragen und Notfallpläne zu koordinieren. Und auf der Raumstation selbst war ich dann für die Sicherheit der Crew und der Station verantwortlich. Dazu gehört auch, dass alles gut läuft, dass wir mit dem Forschungsprogramm vorankommen und dass es an Bord eine gute und freundschaftliche Stimmung gibt.

Das bedeutete aber nicht, dass ich in einem "Chefsessel" schwebe und ständig Kommandos gebe. Ich habe eher versucht, den anderen aus meiner Crew mit meiner Erfahrung zu helfen, ihnen Aufgaben abzunehmen, das Leben im All etwas leichter zu machen.

Horizonte – Warum wir entdecken

Wie hat es sich angefühlt, in die Station zurückzukehren?

Gerst: Es war ein bisschen so, wie nach Hause zu kommen. In der Schwerelosigkeit habe ich mich sofort wieder wohl gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Und meine Hände und Füße haben sich unbewusst sogar noch daran "erinnert", wo Schlaufen und Griffe sind: Wenn ich um eine Ecke geschwebt bin, haben sie wie von alleine danach gegriffen. Nur einmal ist das leider schiefgegangen. Da wusste mein Körpergedächtnis zwar noch, wo ein Handgriff sein musste, nur leider hatte den zwischendurch jemand abgeschraubt, und ich wäre beinahe gegen die Wand gekracht.

Was waren die schwierigsten Augenblicke bei dieser zweiten Mission, und wie sind Sie damit umgegangen?

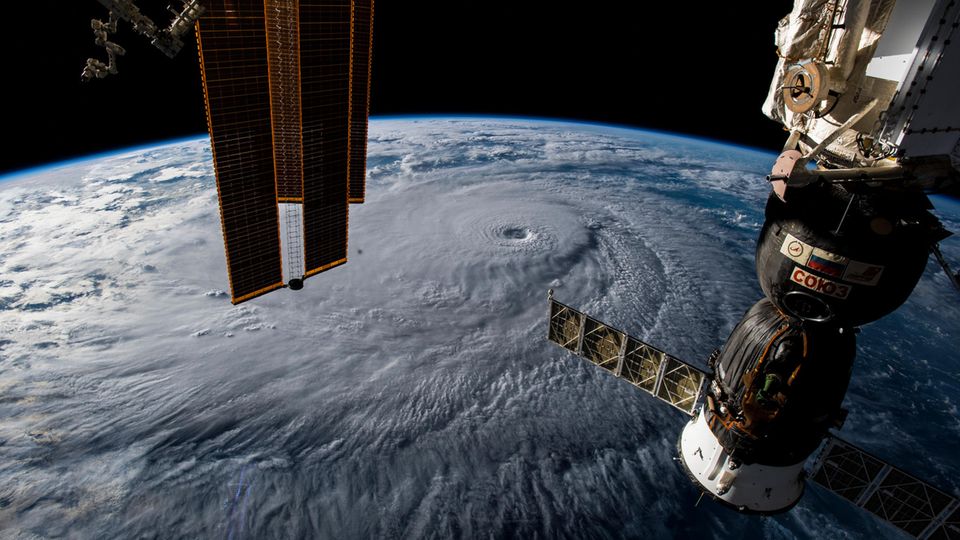

Gerst: Als wir schon einige Monate lang auf der Raumstation waren, schlug unsere angedockte Soyuz-Kapsel Leck, und wir mussten sie reparieren – mit einem improvisierten Pfropfen aus Epoxidharz und einer Mullbinde. Das war eine Reparatur, die es vorher in dieser Form auf der Raumstation nie gegeben hatte! Ein Novum. Aber es ist uns gelungen.

Später ist dann die Soyuz-Kapsel, die zwei neue Crewmitglieder, Vorräte und Experimente zur ISS bringen sollte, kurz nach dem Start havariert. Dadurch waren Sergey, Serena und ich deutlich länger als geplant nur zu dritt auf der ISS; anfangs konnten wir gar nicht absehen, wie lange wir bleiben mussten, bis wieder Verstärkung kommt.

Das waren Ausnahmesituationen. Aber gerade in unserer Zeit zu dritt sind wir als Crew auch noch einmal besonders zusammengewachsen. Man ist füreinander da, und verbringt noch mehr Zeit zusammen als vorher, zum Beispiel bei den Mahlzeiten. Wir haben uns vor Augen geführt: Das Schicksal der komplexesten Maschine, die Menschen jemals gebaut haben, liegt nun in unserer Hand. Also machen wir jetzt das Beste aus unserer Lage! So sind wir auch mit der Forschung erstaunlich gut weitergekommen, obwohl wir nur zu dritt waren statt zu sechst: Insgesamt haben wir 371 Experimente während der Zeit im All durchgeführt.

Darf bei so anstrengenden Expeditionen auch manchmal gelacht und gescherzt werden?

Gerst: Unbedingt! Humor ist ganz wichtig - manchmal auch, um schwierige Situationen zu entschärfen. Als wir nur zu dritt auf der ISS waren, haben wir uns zu Halloween beispielsweise den Abend freigenommen und uns verkleidet – als Ghostbuster, als Elvis und als Darth Vader. Wir haben ein Foto davon zur Erde geschickt, auch um zu zeigen: Wir kommen klar, macht Euch keine Sorgen! Das war ein riesiger Spaß!

Abromeit: Ich musste laut lachen, als ich das Foto gesehen habe! Tatsächlich ist der Effekt ja am Boden: Man merkt, die Stimmung im All ist gut, die Crew lässt sich von der schwierigen Situation nicht entmutigen. Auch den Beteiligten der Mission auf der Erde hilft solch ein Signal natürlich, den Kopf nicht hängen zu lassen.

Während der Corona-Pandemie waren Sie 2020 genau wie Millionen andere Menschen weltweit im Lockdown zu Hause. Hat sich das ähnlich angefühlt wie die Zeit auf der Raumstation oder in einem Zeltlager in der Antarktis?

Gerst: Ja, es gab schon Parallelen, vor allem zu unseren Wochen zu dritt auf der ISS. In beiden Fällen ist unter anderem wichtig, dass man den Tag strukturiert und ganz klar zwischen Arbeit und freier Zeit trennt. Sonst laugt man aus.

Auf der Raumstation war mir besonders wichtig, dass sich die Crew jeden Samstag die Zeit für einen gemütlichen Filmabend nimmt. Jeder durfte sich reihum einen Film aussuchen. Nach der Havarie-Situation unserer Nachfolgecrew habe ich mich bewusst für einen Film über Shackletons Endurance-Expedition in der Antarktis entschieden, den ich meiner Crew zeigen wollte. Es hat uns geholfen zu sehen, dass andere früher noch weitaus schwierigere Situationen gemeistert haben.

Ich finde, für genau solche Lebenslagen können wir von Entdeckerinnen und von Entdeckern wie Shackleton vieles lernen: Wir haben die Chance, diese schwierigen, unvorhersagbaren Situationen als eine gemeinschaftliche Herausforderung zu sehen und daran zu wachsen. Wir müssen zusammenhalten. Dann können wir später auch stolz zurückblicken, was wir geschafft haben.

Abromeit: In unserer Wohnung in Hamburg habe ich mich während des Lockdowns oft an eine höhenmedizinische Expedition erinnert, die ich vor einigen Jahren an einem 7000 Meter hohen Berg in Nepal begleitet habe: Ein Wettersturz hielt uns lange im Basislager gefangen. Es sah danach aus, als sei unsere jahrelange Vorbereitung vergeblich gewesen. Aber als wir es letztlich, nach einer riesigen Kraftanstrengung des ganzen Teams, doch noch zum Gipfel schafften und alle Untersuchungen durchführen konnten, war unsere Freude darüber dann auch umso größer.

"Als Erdenbewohner sind wir ein Inselvolk, umgeben vom schwarzen Kosmos."

Warum sollten Menschen noch weiter ins All hinausfliegen? Haben wir nicht schon genug entdeckt?

Gerst: Als Erdenbewohner sind wir ein Inselvolk, umgeben vom schwarzen Kosmos. Genau wie Seefahrer auf einer Insel im Meer tun wir deshalb gut daran, unsere Umgebung genauer kennenzulernen und zu verstehen, wie wir sie für uns nutzen können – aber auch welche Gefahren uns von dort drohen: Auf dem Mond könnten wir beispielsweise, vor Strahlung geschützt, ein Teleskop und ein Abwehrsystem gegen Meteoriten errichten. Wenn wir nicht enden wollen wie die Dinosaurier, sollten wir uns damit auseinandersetzen. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig.

Mit dem nächsten großen Projekt der NASA und ESA gehen wir jetzt in genau diese Richtung: Mit dem „Gateway“ wird eine Raumstation in der Nähe des Mondes entstehen, die uns die Forschung auf unserem Trabanten in Zukunft enorm erleichtern wird – und den nächsten Schritt weiter hinaus ins All vorbereitet, zum Mars und zu anderen Zielen in unserem Sonnensystem.

Abromeit: Neugier ist eine Grundeigenschaft von uns Menschen. In jeder Generation hat es manche gegeben, die das sichere Ufer der Heimat verlassen haben: von Christoph Kolumbus über Alexander von Humboldt bis zu den heutigen Astronautinnen und Astronauten. Der Nutzen solcher Pioniertaten war oft nicht gleich zu erkennen, aber im Nachhinein ist ganz offensichtlich: Ohne sie wäre unser heutiges Wissen über die Welt nie zustande gekommen. Auch die Raumfahrt könnte uns also Einsichten bringen, die wir noch gar nicht ermessen können.

Sie beide gehen für Ihre Expeditionen oft hohe Risiken ein. Haben Sie keine Angst?

Abromeit: Die Gefahren von Forschungsexpeditionen, im Regenwald etwa oder in Eiswüsten, werden von außen oft überschätzt: einfach, weil wenige sich genauer mit ihnen beschäftigen. Ähnlich wie Astronautinnen und Astronauten auf ihre Weltraummissionen bereiten wir uns auf solche Reisen aber natürlich akribisch vor, nehmen entsprechende Medikamente und eine gute Ausrüstung mit. Die größten Risiken lauern tatsächlich dann oft bei der Anfahrt – im Stadtverkehr von chaotischen Metropolen wie Kathmandu oder Caracas.

Gerst: Angst hat man ja vor allem, wenn man die Kontrolle über die Lage verliert. Genau deshalb trainieren wir in der Raumfahrt so intensiv, über Jahre. Wir wägen die Risiken, die wir eingehen, vorher gut ab und haben für viele Situationen einen Plan B, C und D. Dann kommt keine Angst auf.

Natürlich ist eine Weltraummission trotzdem immer auch mit Gefahren verbunden: Eine Rakete kann explodieren, auf der Station kann ein Feuer ausbrechen oder ein Mikrometeorit einschlagen. Aber man muss auch den Nutzen sehen, der diesen Risiken gegenübersteht: Mit unseren Experimenten an Bord der Raumstation können wir auf der Erde Abermillionen Menschen helfen – zum Beispiel mit besseren Medikamenten für Parkinson oder Alzheimer, mit zukunftweisenden Materialien und Technologien. Das ist ein so großer Gewinn, dass er das Risiko für mich rechtfertigt.

Wäre es nicht sicherer, die Erkundung des Unbekannten Robotern zu überlassen?

Gerst: Ja und nein. Es wäre womöglich sicherer, aber wirklich weiter kommen wir nur, wenn Roboter und Menschen zusammenarbeiten. Maschinen sind wichtige Vorbereiter und Helfer, wie jetzt der "Perseverance"-Rover zur Erkundung der Mars-Oberfläche. Aber nur Menschen können, wenn nötig, auch improvisieren und neue Ideen entwickeln, wie eine fremde Welt zu erkunden ist.

Auch die ISS ist zu mehr als 90 Prozent ein robotisches System. Aber sich selbst warten und reparieren kann sie nicht, und auch viele der Experimente können nur Menschen durchführen. Ohne uns Menschen würde die Raumstation nicht funktionieren. Dazu kommt ein noch wichtigerer Aspekt: Wir Menschen können fühlen …

Abromeit: Nur Menschen sind in der Lage, die Bedeutung einer Entdeckung einzuschätzen und davon zu berichten. Erst dadurch wird ja der Aufbruch ins Unbekannte auch für all jene bedeutend, die selbst nicht dabei sein können.

Ein gutes Beispiel dafür ist die erste Mondlandung: Die gelang eigentlich schon 1966 der russischen Sonde „Luna-9“. Doch im kollektiven Gedächtnis der Menschheit werden es immer die Pioniere Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins sein, die 1969 den entscheidenden ersten Vorstoß zum Mond gewagt haben.

Hilft Ihnen Ihre Expeditionserfahrung auch selbst im Alltag?

Abromeit: Ja, zum Beispiel habe ich von Alex bei der Begleitung seiner Missionen gelernt: Astronauten versuchen immer, dem Raumschiff "vorauszufliegen", schwierige Situation also vorherzusehen und so gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das versuche ich mir im Alltag zu Herzen zu nehmen. Doch ich muss zugeben: Bei der Umsetzung hab´ ich noch Luft nach oben.

Gerst: Aus meiner Zeit im All habe ich unter anderem mitgenommen, wie wichtig es, sich nicht in Details zu verzetteln, sondern bei Schwierigkeiten immer mal wieder auch einen Schritt zurückzutreten und auf das große Ganze zu blicken: Welche Bedeutung hat ein vermeintliches Problem oder ein Konflikt eigentlich im Gesamtbild, für unser gemeinsames Ziel?

Und ich habe gelernt, dass man nicht immer nach 100-prozentiger Perfektion streben sollte. Oft sind 80-prozentig perfekte Lösungen besser, als in der verfügbaren Zeit überhaupt keine Lösung zu finden. Bei einem Notfall im All wird das ziemlich schnell klar: Wenn du gar nichts tust, stirbst du. So viel ist sicher.

Wohin würden Sie gerne noch aufbrechen?

Abromeit: Ich würde gerne einmal ein Forschungsteam bei der Überwinterung in Spitzbergen besuchen; ich möchte erleben und weitervermitteln, was Wissenschaflerinnen und Wissenschaftler dort auf sich nehmen, um den Klimawandel der Erde zu untersuchen. Und in die Tiefsee würde ich gerne noch weiter vordringen. Im Sommer war ich mit einem Tauchboot 1000 Meter tief im Atlantik. Der Gedanke, wie viel es in diesem gigantischen, unerforschten Kosmos vor unseren Küsten noch zu entdecken gibt, lässt mich seither nicht los.

Gerst: Auf der Erde stehen auf meiner Liste unter anderem Südgeorgien, wo Ernest Shackleton nach seinem Unglück in der Antarktis Hilfe fand. Die Himalaya-Gipfel, die selbst aus dem Orbit so riesig wirken, dass ich sie unbedingt aus der Nähe sehen will. Und der Kilimandscharo, von dem ich gerne mit meinen Gleitschirm starten und über die Weite von Afrika fliegen würde.

Mein größter Traum aber wäre natürlich, noch einmal weiter ins Weltall hinauszufliegen. Wenn mir jemand sagen würde, ich könne jetzt an der Vorbereitung für eine Mondmission teilnehmen, hätte ich in einer halben Stunde bereits meine Koffer gepackt.