Wer sich mit der Chemie des Lebens beschäftigt, den Aminosäuren und Nukleinbasen, mit all den diffizilen und vielfältigen Molekülen, die sich wiederum zu noch diffizileren und vielfältigeren Komplexen zusammensetzen, den kann ein Staunen und eine Ungläubigkeit ergreifen, wie sich einst tote Materie von selbst zu solcher Komplexität zusammengesetzt haben soll.

Nach der gängigsten These hat sich das Leben vor über 3,5 Milliarden Jahren womöglich an Schwarzen Rauchern in der Tiefsee gebildet. Doch dies war nur der Schlusspunkt eines vielschrittigen Prozesses, der sich über gigantische Zeiträume erstreckt haben muss. Begonnen hat er, davon sind Forschende zunehmend überzeugt, weit bevor die Erde selbst entstand. Die Bausteine des Lebens und wiederum ihre Vorgänger könnten und müssten wohl in den extremen Bedingungen des Alls entstanden sein.

Doch es ist eine anspruchsvolle Detektivarbeit, nachzuvollziehen, welche Bedingungen damals jeweils geherrscht haben müssen und wie die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen.

Ein weltweit vernetztes Forschungsteam unter der Leitung des Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg hat nun Belege für einen wichtigen Zwischenschritt gefunden. Damit stützt es die gesamte Indizienkette, dass das Leben seinen Ausgang tatsächlich im Weltall nahm und entsprechende Bausteine weit verbreitet auf vielen Exoplaneten sein müssten. Die Ergebnisse sind in den "Astrophysical Journal Letters" erschienen.

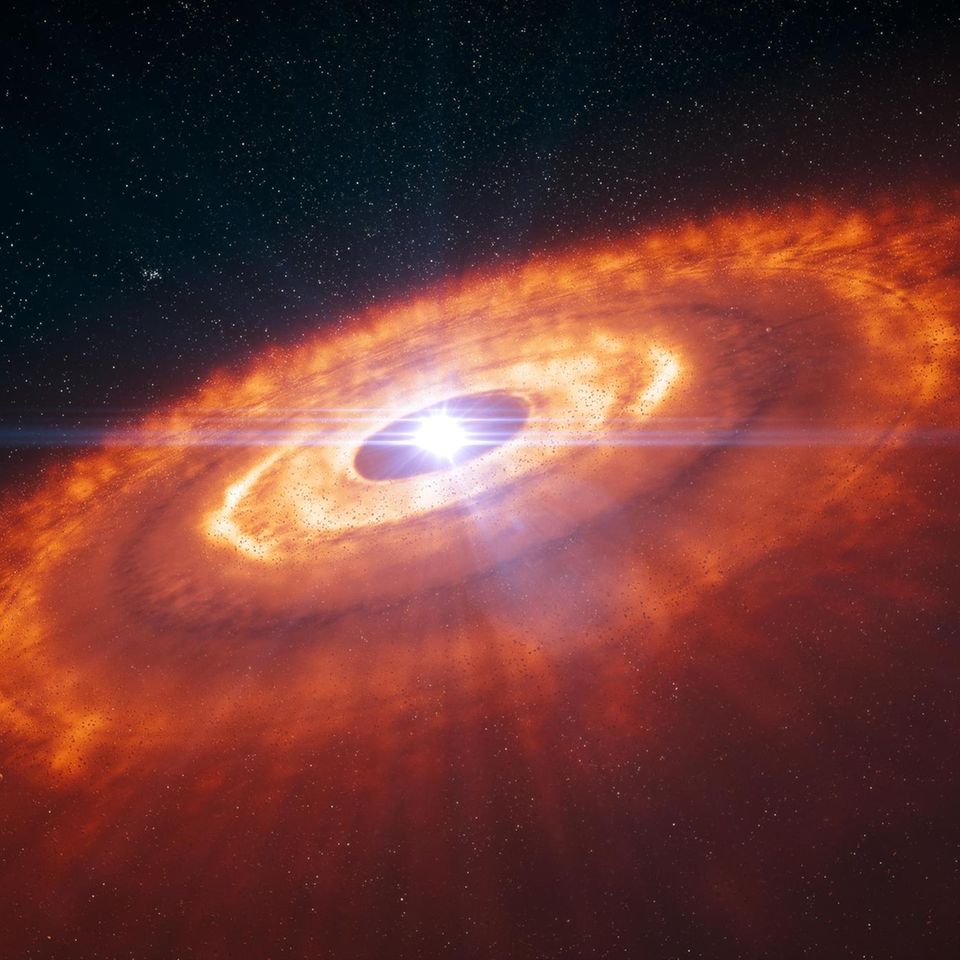

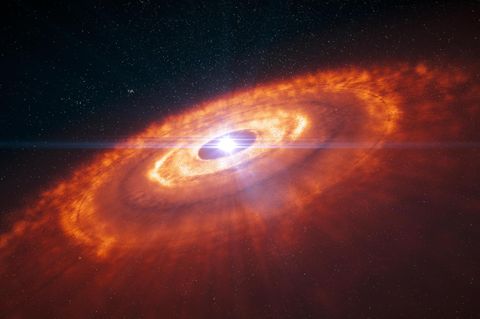

Mit dem Alma-Teleskopnetzwerk hat das Forschungsteam den Protostern V883 Orionis beobachtet, der rund 1300 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Es nahm damit ein Himmelsobjekt ins Visier, das unserem Sonnensystem ähnelt, bevor das Sonnenfeuer in unserem Zentralgestirn zündete. Denn um den Sternvorläufer V883 Orionis kreist eine protoplanetare Scheibe, in der die Keimzellen zukünftiger Planeten existieren. In dieser Scheibe hat das Forschungsteam komplexe organische Moleküle entdeckt, darunter wahrscheinlich erstmals Ethylenglykol und Glykolnitril. Sie gelten als Vorstufen der Bausteine des Lebens.

Wie Gas und Staub sich so zusammenballten, dass daraus eine Sonne und viele Planeten wurden, haben Forschende mittlerweile weitgehend rekonstruiert. Die neuen Funde deuten darauf hin, dass parallel zu dieser Entwicklung eine zweite stattfand. Sonnen- und Planetenentstehung könnten jene Bedingungen geliefert haben, die nötig waren, damit sich immer mehr komplexe Moleküle bilden konnten. Wenn dies stimmt, benötigen solche Moleküle keine außergewöhnlichen Umstände: Sie würden wohl viel häufiger und regelmäßiger in unserem Weltall entstehen als bislang gedacht. Damit ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass sich Vorstufen der Bausteine des Lebens auf vielen fertig gebildeten Planeten finden.

Das Team konzentrierte sich auf komplexe organische Moleküle, abgekürzt als Coms (complex organic molecules). Sie bestehen aus mehr als fünf Atomen, darunter mindestens ein Kohlenstoffatom. Viele von ihnen gelten als Vorläufer wichtiger biologischer Verbindungen, etwa von Aminosäuren und Zucker. In der protoplanetaren Scheibe um den jungen Stern V883 Orionis wies das Team 17 Coms nach, so auch Ethylenglykol und Glykolnitril. Aus Glykolnitril können sich die Aminosäuren Glycin und Alanin sowie die Nukleinbase Adenin bilden. Letztere ist eine der vier "Buchstaben", mit denen die Informationen des Lebens in der DNA niedergeschrieben sind.

Seinen Ausgangspunkt könnte das Leben im interstellaren Raum genommen haben, zwischen den Sternen. Die dort entstandenen Moleküle wären dann Bestandteile jener Wolke aus Staub und Gas, die sich zu einem Sonnensystem zusammenballten. Allerdings gab es in dieser Theorie bislang ein Problem. Denn die Bedingungen, unter denen ein Stern entsteht, sind so extrem, dass sie all diese Moleküle womöglich wieder hätten zerstören können. Als gefährlicher Zeitpunkt galt vor allem der Übergang von einem Protostern, also dem stark verdichteten Inneren einer Gaswolke, hin zu einem jungen Stern, in dem die Kernfusion gezündet hat. Heftige Schockwellen, intensive Strahlung und gewaltigen Gasausstößen könnten nach einer Theorie die zuvor gebildeten chemischen Verbindungen weitgehend zunichte machen. Dann hätte die Natur eine Art Reset-Knopf gedrückt: Nach der Bildung der Sonne hätte der Prozess von vorn losgehen müssen, innerhalb der Entstehungszeit der Planeten, Kometen und Asteroiden hätten sich die lebenswichtigen Moleküle erneut bilden müssen. Doch dieser Zeitraum schien arg kurz, um eine derartige Komplexität hervorzubringen.

Der Nachweis der erstaunlich komplexen organischen Moleküle in größerer Menge in der protoplanetaren Scheibe legt nun nahe, dass die Moleküle die turbulente Protosternphase überleben können, weswegen sie ihre Evolution in planetenbildenden Phase nahtlos fortsetzen können.

Der Fund schließt eine Lücke zwischen vorherigen Beobachtungen. Bereits in dichten Gas- und Staubwolken, die Sternen vorausgehen, konnten einfache organische Moleküle wie Methanol nachgewiesen werden. Unter günstigen Bedingungen entstehen dort sogar komplexere Verbindungen wie Ethylenglykol – eine der nun in V883 Orionis entdeckten Substanzen. Komplexere organische Moleküle wiederum, die für biologische Prozesse essenziell sind – darunter Aminosäuren, Zucker und Nukleobasen, die DNA und RNA bilden –, wurden in Asteroiden, Meteoriten und Kometen unseres Sonnensystems nachgewiesen.

Anders als in den Schwarzen Rauchern, deren Wärme nötig war, um Molekülbildung voranzutreiben, benötigten die chemischen Reaktionen in dieser frühen Phase genau das Gegenteil: extreme Kälte. Die Reaktionen fanden unter anderem auf eisbedeckten Staubpartikeln statt, die sich allmählich zu größeren Himmelskörpern verklumpen. Doch deswegen ließen sie sich bislang so schlecht beobachten, denn die Moleküle bleiben in einer Mischung aus Gestein, Staub und Eis verborgen.

Beobachten lassen sie sich in unserem Sonnensystem etwa dann, wenn die Sonne einen Kometen erwärmt. Dadurch bildet sich ein eindrucksvoller Gas- und Staubschweif und eine Koma, eine Hülle aus Gas, die den Kometenkern umgibt. Freigesetzte Moleküle lassen sich so durch Spektroskopie – die regenbogenartige Zerlegung von Licht – nachweisen. Diese spektralen Fingerabdrücke helfen Astronominnen und Astronomen, die zuvor im Eis verborgenen Moleküle zu bestimmen.

Ein ähnlicher Prozess spielt sich auch im System V883 Orionis ab. Der zentrale Protostern wächst weiter, indem er Gas aus der umgebenden Scheibe ansammelt. In bestimmten Wachstumsphasen heizt sich das einströmende Material stark auf, in heftigen Ausbrüchen löst sich die Strahlung. "Diese Energie reicht aus, um selbst weit entfernte, eisige Regionen der Scheibe zu erwärmen und die dort verborgenen Moleküle freizusetzen", erklärt Abubakar Fadul, Leiter des Forschungsteams.

Komplexe Moleküle wie Ethylenglykol und Glykolnitril konnten dadurch Radiowellen aussenden. Diese fing das Radioteleskopnetzwerk Alma ein, ein Observatorium auf 5000 Meter Höhe in der chilenischen Atacama-Wüste.

Noch hat das Team nicht alle eingefangenen Signale entschlüsselt. Sie hoffen, noch langkettigere Moleküle nachzuweisen, und so weitere Details der Entstehung unseres eigenen Lebens zu enthüllen.