Es ist eine der berühmtesten Studien der psychologischen Forschung: das Stanford-Gefängnisexperiment. Der im Oktober 2024 verstorbene Psychologe Philip Zimbardo ließ sich dafür von seinem Studienkollegen Milgram inspirieren, der die Grausamkeit deutscher Nazis mit Elektroschock-Experimenten nachvollziehen wollte. Wie Milgram plante Zimbardo, die Fähigkeit gewöhnlicher Menschen zu untersuchen, in bestimmten Situationen unglaubliche Grausamkeit zu zeigen. Statt einer autoritäten Befehlskette suchte er sich allerdings ein alltägliches Beispiel aus: Die Dynamik zwischen Gefängniswachen und Gefangenen.

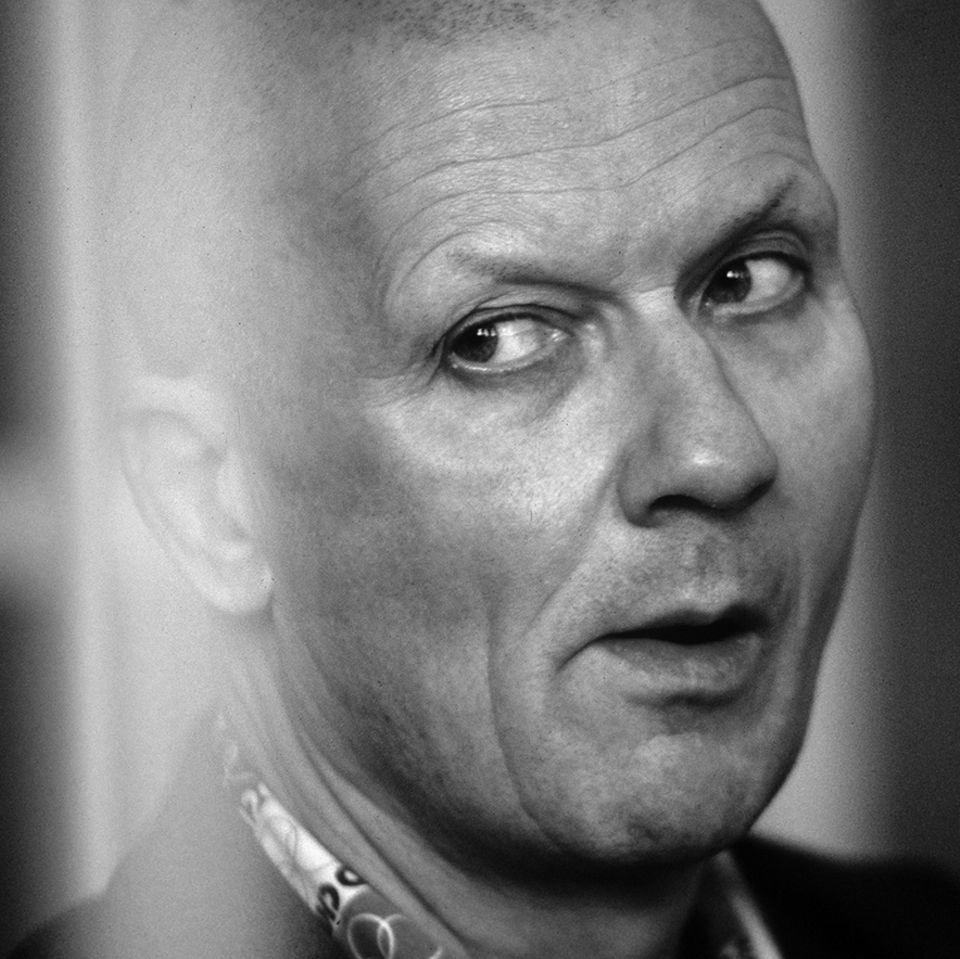

Seine Studie mit extremen Folgen aus dem Jahr 1971 machte Zimbardo zu einem der wichtigsten Psychologen weltweit. Bis heute steht sie in Lehrbüchern, auch in einem seiner eigens verfassten Bücher, das als Grundlagenlektüre für Psychologie-Studierende gilt. Darin beschreibt er die "erstaunlichen Ergebnisse" seines Stanford-Gefängnisexperiments – aber nicht, warum es so nie hätte stattfinden dürfen.

Stanford-Gefängnisexperiment: Das war der Plan

24 ausschließlich männliche Studierende meldeten sich im Sommer 1971 freiwillig über eine Zeitungsannonce für Zimbardos Experiment an. Der Deal: Ein bis zwei Wochen sollten sie in einem nachgebildetem Gefängnis im Keller der Psychologiefakultät verbringen. Ob vor oder hinter Gittern, als Insasse oder als Gefängniswache, sollte sich per Münzwurf entscheiden. Dass die Teilnehmenden für die Studie über Machtmissbrauch geeignet sind, stellte das Forschungsteam mit Tests und Interviews zur Gesetzestreue, emotionalen Stabilität und körperlicher Gesundheit sicher.

Neun Freiwillige wurden schließlich der Zelle zugelost und von echten Polizisten und Polizistinnen zu Hause abgeholt. Sie wurden durchsucht und in den vorbereiteten Keller der Stanford University gebracht. Mit einer Uniform und Gefangenennummer sollten sie nun ihre fiktive Strafe absitzen.

Neun weitere Freiwillige wurden zu Gefängniswachen und mit Dienstkleidung und Sonnenbrille ausgestattet – so konnten sie Augenkontakt mit den Insassen vermeiden. Die restlichen Freiwilligen dienten als "Reserve", falls jemand ausfallen sollte. Als wäre es ein regulärer Vollzeitjob, absolvierten die Wärter Schichten von acht Stunden in der Haftanstalt und wurden angewiesen, die Kontrolle über die Gefangenen zu behalten. Wie das gehen soll, sagte ihnen das Forschungsteam nicht.

Gefangene mussten Toiletten mit bloßen Händen schrubben

Viel zu schnell eskalierte das Experiment: Gehorchten Insassen den Regeln nicht, gab es zunächst geringe Bestrafungen. Anfangs wurden ihnen kleinere Privilegien entzogen wie die Erlaubnis, Gespräche mit anderen Insassen zu führen.

Doch nach nur wenigen Tagen griffen die Wachen zu extremen Maßnahmen, sie verhielten sich zunehmend aggressiv bis sadistisch. Bei Regelbrüchen verboten sie den Insassen das Essen, das Schlafen und Waschen. Ihre Grausamkeit nahm immer weiter zu, bis Gefangene Toiletten mit den bloßen Händen putzen mussten, Liegestütze mit dem Fuß eines Wärters auf dem Rücken stemmten, zur Demütigung nackt entkleidet oder stundenlang im Schrank eingesperrt wurden.

Die Insassen entwickelten extreme Angst vor den zunehmend angriffslustigen Wärtern. Sie verhielten sich zunehmend passiver und ergaben sich ihrem Schicksal. Erst nachdem einer der Gefangenen unkontrolliert zu weinen begann und der Körper eines anderen vor lauter Stress mit Ausschlag überzogen war, brachen die Forschenden das Experiment frühzeitig ab – nach sechs statt 14 Tagen.

Viele weiße junge Männer

Diese Gewalteskalation unter den scheinbar so friedlichen Studierenden machte das Stanford-Gefängnisexperiment berühmt. Zimbardo erklärte die Geschehnisse im Uni-Keller mit einer neuen sozialen Realität, die unter den Wärtern entstanden war: Die Normen des guten Verhaltens wurden von der Dynamik der Situation überschattet. Die Macht der Wärterrolle hatte die jungen Männer anscheinend grausam werden lassen. Die Gefangenen waren in Augen der Wärter keine Individuen mehr – sondern eben nur Gefangene. Zimbardos Studie galt als der ultimative Beweis, dass Menschen in Machtpositionen zur Gewalt neigen.

Wie auch das Milgram-Experiment gehört das Stanford-Gefängnisexperiment bis heute in den Lehrplan eines jeden Psychologie-Studierenden. Womöglich war das auch Zimbardos Ziel – denn damit seine Untersuchung das zeigte, was sie zeigen sollte, nahm er einige methodischen Ungenauigkeiten in Kauf.

So akquirierte er nicht nur 24 weiße, männliche und damit wenig repräsentative Studierende für das Gefängnisexperimente, sondern nahm wohl auch selbst als Gefängnisleiter an der Studie teil. Dadurch habe er die Studie wahrscheinlich verfälscht, sagen Fachleute. Zimbardo soll den Wärtern sogar implizit gesagt haben, sie sollten die Insassen brutal behandeln, wie Sozialwissenschaftler Thibault Le Texier 2019 in einer Veröffentlichung feststellt. Angemessene Nachbesprechungen hätten nicht stattgefunden.

Unethisch und unsauber

Außerdem habe Zimbardo die Daten so interpretiert, dass sie seine vorgefassten Schlussfolgerungen stützten, anstatt die tatsächlichen Verhaltensmuster der Teilnehmer neutral zu analysieren. Dabei bezog sich Le Texiers auf umfangreiches Archivmaterial, darunter Audioaufnahmen und Dokumente, die zuvor nicht zugänglich gewesen waren. Einige der damaligen Insassen berichteten zudem hinterher in Medienbeiträgen, emotionale Zusammenbrüche vorgetäuscht zu haben, um gehen zu können oder sich extremer verhalten zu haben, um dem Experiment "zu helfen".

Keine andere Studie konnte die Ergebnisse des Gefängnisexperiments wirklich bestätigen – und heute ist es keinem Psychologen und keiner Psychologin mehr möglich. Ethikkommissionen verhindern, dass Studienteilnehmende solchen Bedingungen ausgesetzt werden.

Zimbardo hielt dennoch an seinem Experiment fest: Keiner der Kritikpunkte liefere einen Beweis, dass seine Schlussfolgerungen falsch seien. Das Ziel sei nicht gewesen, die Realität des Gefängnislebens abzubilden – sondern zu zeigen, dass wir die Macht von sozialen Rollen und äußeren Umständen auf unser Handeln unterschätzen.