Der Verlust eines geliebten Menschen zählt wohl zu den schwersten Einschnitten im Leben. Wie sehr eine solche Erfahrung nicht nur seelisch belastet, sondern auch bis tief in den Körper reicht, das zeigen neue Daten einer internationalen Forschungsgruppe.

In einer Studie mit mehr als 1200 Teilnehmenden gingen Fachleute unter der Leitung des Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) der Frage nach, wie sich biografische Schicksalsschläge neurologisch auswirken. Untersucht wurden Menschen ohne erkennbare kognitive Einschränkungen, viele von ihnen jedoch mit einer familiären Vorbelastung für Alzheimer. Ergebnis: Chronischer Stress nach emotionalen Notlagen steht in auffälligem Zusammenhang mit Veränderungen in der Hirnstruktur und mit Biomarkern der Alzheimer-Erkrankung – teils viele Jahre bevor erste Symptome auftreten.

Wenn Trauer das Gehirn verändert

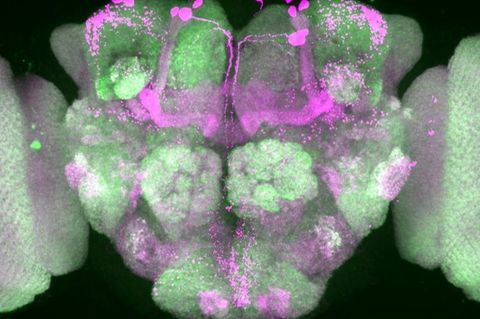

Frühzeichen von Alzheimer lassen sich etwa im Nervenwasser nachweisen, darunter eine ungünstige Verteilung des Beta-Amyloid-Peptids oder erhöhte Werte von tau-Proteinen und Neurogranin, das auf den Verlust neuronaler Verbindungen hindeutet. Die neue Studie aus Barcelona verknüpft diese Biomarker nun mit konkreten Lebensereignissen.

Am deutlichsten war der Effekt bei Menschen, die den Tod ihres Partners oder ihrer Partnerin zu verkraften hatten. Bei ihnen zeigte sich eine niedrigere Amyloid-Quote – ein Hinweis darauf, dass sich das Alzheimer-typische Protein bereits im Hirngewebe abzulagern beginnt. Besonders auffällig: Männer waren hiervon stärker betroffen als Frauen. Umgekehrt ließ sich bei Frauen nach einem Partnerverlust ein Anstieg des Neurogranin-Werts nachweisen, ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation zwischen Nervenzellen leidet.

Geldsorgen greifen die Hirnsubstanz an

Doch nicht nur Trauer verändert das Gehirn. Auch wirtschaftliche Belastungen – etwa durch Arbeitslosigkeit oder finanzielle Verluste – hinterlassen Spuren im Nervengeflecht. MRT-Untersuchungen weisen darauf hin, dass entsprechender Stress mit einem Rückgang an grauer Substanz in bestimmten Hirnregionen verbunden ist. Besonders betroffen waren jene Areale, die für emotionale Regulation und kognitive Kontrolle zuständig sind.

Interessant ist auch hier der Geschlechterunterschied: Während sich Arbeitslosigkeit vor allem bei Männern negativ auf das Hirnvolumen auswirkte, zeigten Frauen eher strukturelle Veränderungen nach finanziellen Einbußen. Eine mögliche Erklärung: Für Männer könnte der Verlust des Arbeitsplatzes stärker mit Identität und gesellschaftlichem Status verknüpft sein, während Frauen aufgrund historisch geringerer finanzieller Absicherung anfälliger für ökonomische Sorgen sind.

Ungleichheit als Risikofaktor

Besonders deutlich fielen die Veränderungen bei Menschen mit niedrigem Bildungsgrad aus. Schon frühere Studien hatten gezeigt, dass soziale Faktoren wie Bildung oder Einkommen nicht nur die Häufigkeit belastender Lebensereignisse beeinflussen, sondern auch ihre Folgen. Menschen mit weniger Ressourcen sind häufiger Schicksalsschlägen ausgesetzt und haben zugleich weniger Mittel, sie zu bewältigen.

Dass ausgerechnet diese Gruppen auch ein erhöhtes Risiko für Alzheimer tragen, überrascht deshalb kaum. Die jetzt veröffentlichte Untersuchung belegt keine Kausalität, aber sie offenbart, wie eng die psychosoziale Lebenslage mit biologischen Frühzeichen der Erkrankung verwoben sind.

Wer Alzheimer ernsthaft vorbeugen will, muss also mehr tun als nur Risikogene beobachten oder Gedächtnistests absolvieren. Es braucht ein Verständnis von Gesundheit, das den sozialen Kontext einbezieht: Verlust, Überforderung, Armut – all das sind Erfahrungen, die das Gehirn nachhaltig prägen. Und die es umso wichtiger machen, Menschen in Krisen zu unterstützen. Nicht nur aus Mitgefühl, sondern auch aus gesundheitlicher Weitsicht.