Die Zahl der Hautkrebsfälle nimmt weltweit stark zu, trotz aller Warnungen vor ungeschütztem Sonnenbaden. Allein bei der Arbeit im Freien führt UV-Strahlung laut einer UN-Studie weltweit zu etwa 19 000 Todesfällen durch hellen Hautkrebs pro Jahr. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) veröffentlichten nun erstmals eine Schätzung zu solchen berufsbedingten Todesfällen. Jeder dritte tödliche Fall dieser Krebsart sei auf Sonnenstrahlung bei der Arbeit zurückzuführen, hieß es in der Studie.

Die Untersuchung bezieht sich nur auf nicht-melanotischen Hautkrebs, der allgemein als heller oder weißer Hautkrebs bekannt ist. Melanome, die sich als dunkle Veränderungen der Haut zeigen, wurden hingegen nicht berücksichtigt. Sie zählen zu dem weitaus gefährlicheren "schwarzen" Hautkrebs. Zu spät entdeckt, ist das maligne Melanom eine der tödlichsten Krebsarten, da es sehr schnell Tochtergeschwülste bildet. Wie genau unterscheiden sich beide Formen? Welche Symptome treten auf? Und welche Heilungschancen gibt es?

Schwarzer Hautkrebs: So zeigt er sich

Bösartige Hauttumoren sind fast immer Wucherungen, die von entarteten Zellen der außen liegenden Epidermis ausgehen und in tiefere Hautschichten einwachsen. Die Tumoren selbst verursachen nur selten Schmerzen, mitunter kommt es zu Juckreiz, leichter Blutung oder offenen Geschwüren. In der Regel machen sie sich jedoch vor allem als Fleck auf der Hautoberfläche bemerkbar.

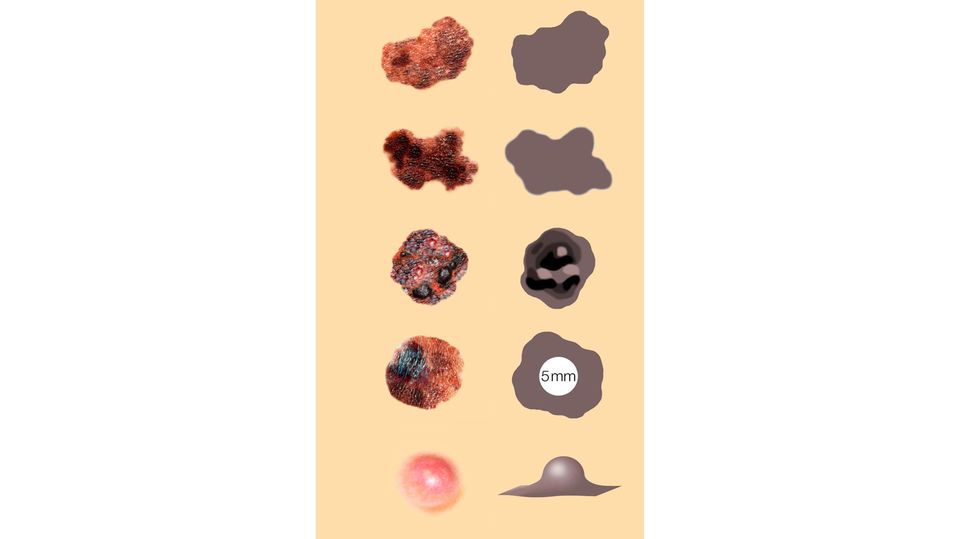

Maligne Melanome können überall am Körper entstehen, aus noch ungeklärten Gründen treten sie bei Frauen häufig am Unterschenkel auf, bei Männern am Rücken. In der häufigsten Form zeigen sich die Tumoren als Flecken mit unregelmäßigen Rändern, meist erscheinen sie aus mehreren Teilen zusammengesetzt: Neben tiefschwarzen Bereichen finden sich Einsprengsel mit Farben wie Grau, Braun oder Rot. Zur Früherkennung werden oft gemäß der "ABCDE-Regel" Auffälligkeiten bei fünf Kriterien überprüft (Asymmetrie, Begrenzung, Colorit (Farbe), Durchmesser mehr als fünf Millimeter, Entwicklung – also Veränderung in den letzten Monaten). Allerdings wirken so viele harmlose Leberflecke verdächtig.

Speziell für Menschen mit zahlreichen Pigmentflecken empfehlen Mediziner daher auch die Regel: Passt ein Hautmal in Form und Farbe nicht zu den anderen, sollte es untersucht werden. Zwar sind Leberflecke in großer Zahl (mehr als 50) rein statistisch ein Risikofaktor für schwarzen Hautkrebs. Entgegen einer verbreiteten Annahme entstehen Melanome jedoch keineswegs ausschließlich aus vorhandenen, sich verändernden Pigmentflecken, vielmehr entwickeln sich zwei Drittel von ihnen auf normaler Haut.

Diese "De-novo-Melanome" sind meist relativ klein und werden leicht übersehen. Unter ihnen finden sich häufiger auch Vertreter eines speziellen Typs (noduläre Melanome): schwarzbraune, vorstehende Knoten, die kaum in die Breite, aber gleich in die Tiefe wachsen und als besonders gefährlich gelten, weil sie oft schnell Metastasen bilden. Aber auch andere Melanome können über das Lymph- und Blutsystem Tochtergeschwülste setzen. Die entstehen zunächst in benachbarten Hautarealen und nahegelegenen Lymphknoten, später ist ihr Auftreten überall im Körper möglich.

Weißer Hautkrebs: Das sind die Symptome

Den sehr viel häufigeren weißen Hautkrebs machen zu 80 Prozent Basalzellkarzinome, den Rest überwiegend Plattenepithelkarzinome aus. Basalzellkarzinome entwickeln sich meist an Stellen, die häufig dem Sonnenlicht ausgesetzt sind: Gesicht (besonders die Nase), Hals, Nacken, Dekolleté, Ohrmuscheln. Basalzellkarzinome bilden zwar fast nie Metastasen, können aber zu großflächigen Hautschäden mit Geschwüren führen oder auch so tief einwachsen, dass sie darunterliegende Knochen, Knorpel oder andere Gewebe zerstören.

Der häufigste Typus erscheint zunächst als vorstehender, glasiger Knoten, der sich dann zu einem runden Gebilde mit erhabenem Rand verbreitert, oft mit wiederkehrenden, punktförmigen Blutungen. Andere Formen gleichen einer eingesunkenen Narbe oder treten als flache, rötliche und leicht schuppende Fläche mit kleinen Knötchen am Rand auf.

Plattenepithelkarzinome entstehen ebenfalls zumeist auf normalerweise nicht sonnengeschützter Haut: vor allem im Gesicht, aber auch an Handrücken, Unterarmen- und schenkeln, zudem manchmal auf der Unterlippe (speziell bei Rauchern). Typische Vorstufen sind die aktinischen Keratosen: kleine, derb verhornte Stellen mit rauer Oberfläche, aus denen zu etwa zehn Prozent Plattenepithelkarzinome hervorgehen. In manchen Fällen entwickeln sich diese auch auf vorgeschädigter Haut, etwa auf Verbrennungsnarben oder chronisch entzündeten Bereichen. Oft sind es vorstehende, hautfarbene oder rötliche Gebilde mit krustiger oder stark verhornter Oberfläche, die sich schuppen und wie Sandpapier anfühlen. Die Tumoren bilden bisweilen Metastasen.

Ursachen: Deshalb entsteht Hautkrebs

Maligne Melanome entstehen durch Mutationen der pigmentbildenden Zellen der Oberhaut, die sich in der Folge verändern und als Tumorzellen vermehren. Wichtigster auslösender Faktor ist die Schädigung des Erbguts durch UV-Strahlung, wobei wahrscheinlich vor allem übermäßige Sonnenexposition in den ersten 15 Lebensjahren die Gefährdung erhöht. Betroffen sind fast immer hellhäutige, lichtempfindliche Menschen. Zudem spielen wohl noch verschiedene erbliche Genvarianten eine Rolle, die teilweise nicht mit dem Hauttyp zusammenhängen.

Bei Plattenepithelkarzinomen entarten jene Zellen in der Epidermis, die die Hornsubstanz Keratin produzieren. Bei Basalzellkarzinomen sind die genauen Zusammenhänge unklar, vermutlich gehen sie von Zellen der Haarfollikel aus.

Wichtigster Auslöser ist auch beim weißen Hautkrebs UV-Strahlung. In diesen Fällen sowie bei einem speziellen Melanom-Typ (Lentigo-maligna-Melanom) ist jedoch vor allem die lebenslange UV-Dosis entscheidend. Darüber hinaus kommen weitere Faktoren infrage, etwa Röntgenstrahlung, krebserregende Stoffe wie Arsen oder (bei Plattenepithelkarzinomen) humane Papillomviren (HPV); außerdem eine generelle Schwächung des Immunsystems, etwa durch Medikamente nach einer Organtransplantation.

Therapie: Diese Methoden versprechen Heilung

Jede Hauterscheinung, bei der Verdacht auf einen bösartigen Tumor besteht, wird chirurgisch entfernt. Bestätigt die Laboranalyse des entnommenen Zellmaterials die Diagnose, wird oft weiteres Gewebe herausgeschnitten. Gleiches gilt, wenn sich bei einer mikroskopischen Untersuchung des Schnittrandes Krebszellen finden.

Lässt sich der Tumor nicht herausschneiden, etwa wegen seiner Lage, kommt in der Regel eine Bestrahlung zum Einsatz. Manche Basalzellkarzinome können auch mit Lasertherapie, Vereisungsmethoden oder einer photodynamischen Therapie entfernt werden. Unter Umständen lassen sie sich narbenfrei mithilfe von Cremes bekämpfen, die den Wirkstoff Imiquimod enthalten. Die Substanz stimuliert die Abwehrzellen in der Haut.

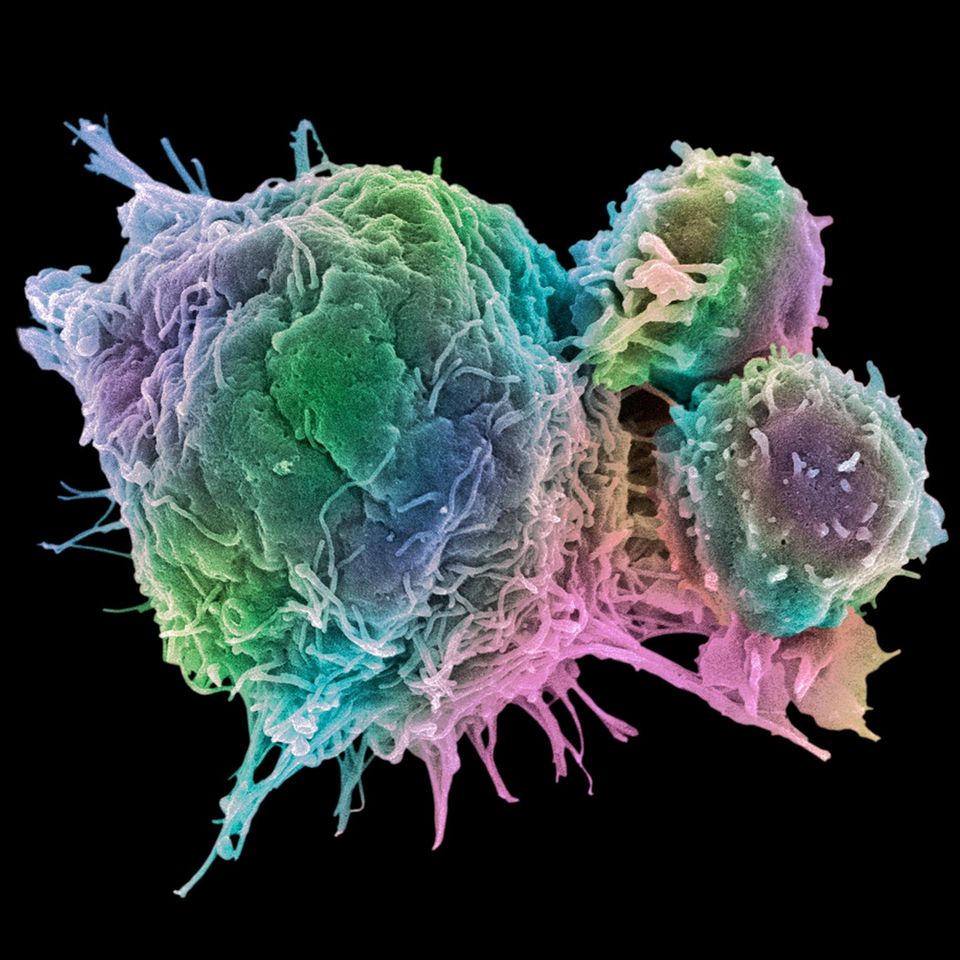

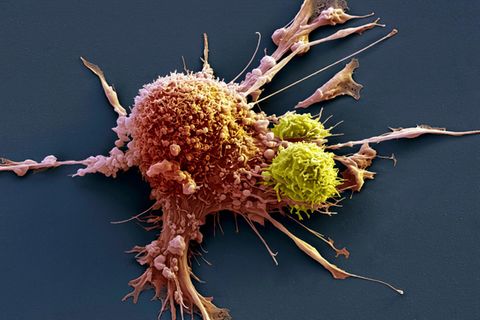

Haben sich bereits Tochtergeschwülste gebildet, werden befallene Lymphknoten entfernt; Betroffene erhalten zudem, abhängig von Typ und Größe des Primärtumors sowie Lage und Zahl der Metastasen, Strahlentherapie (nur selten auch Chemotherapie). Zunehmend setzen Ärzte auch Wirkstoffe ein, die zielgerichtet Stoffwechselprozesse der Tumorzellen beeinflussen, um deren Wachstum zu unterbinden, oder die körpereigene Abwehr aktivieren (Immuntherapien).

Die Prognose hängt vor allem von der Tumordicke, etwaigen Geschwüren, der Zahl der befallenen Lymphknoten und der Tochtergeschwülste im Körper ab. Zwar sind Heilungen trotz fortgeschrittener Tumoren möglich. Gleichwohl gilt: Gibt es Tochtergeschwülste in nahegelegenen Lymphknoten, überleben 40 bis 70 Prozent der Betroffenen die nächsten zehn Jahre, bei Diagnose von Metastasen in anderen Bereichen nur etwa 30 Prozent die folgenden fünf Jahre.

Jeder Mensch sollte daher auf Hautveränderungen achten und regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Neben dem Standard-Screening empfehlen sich bei zusätzlichen Risikofaktoren (etwa große Zahl an Pigmentflecken, schwere Sonnenbrände in der Kindheit, Hautkrebsfälle in der Familie, allgemeine Immunschwäche) häufigere Untersuchungen mit genaueren Bildanalyse-Methoden (Video-Auflichtmikroskopie) – auch wenn diese nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

Hoffnung auf Heilungschancen machen vor allem die zielgerichtete Krebstherapie und Immuntherapien, mit deren Hilfe körpereigene Abwehrkräfte Tumorzellen bekämpfen. Sie haben entscheidenden Anteil daran, dass die Überlebenszeit bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom in den letzten Jahren mehr als verdreifacht werden konnte.