Schauen Sie aus dem Fenster. Lassen Sie Ihre Umgebung auf sich wirken. Nun stellen Sie sich mit aller Kraft einen roten Luftballon vor, der langsam vorbei schwebt. Haben Sie eine lebhafte Fantasie, fügt er sich vor Ihrem geistigen Auge in die Szenerie ein. Sie können ihn steigen und sinken lassen oder so tun, als verheddere sich seine Schnur in den Zweigen eines realen Baumes.

Beide Signale, das geistige Abbild des Baumes und das mentale Bild des Ballons, werden in den visuellen Zentren des Gehirns erzeugt und verarbeitet. Als unsere Vorfahren lernten, Szenarien im Geiste durchzuspielen, bediente sich die Evolution dazu weitgehend bestehender neuronaler Strukturen. Doch sie verlieh uns auch die Fähigkeit zu differenzieren: In der Regel haben wir keinerlei Schwierigkeiten, zwischen einem realen Baum und einem eingebildeten Luftballon zu unterscheiden.

Im Hirn vermischen sich Gesehenes und Gedachtes

Wo unser Gehirn die Grenze zwischen Realität und Einbildung zieht, fasziniert Forschende schon seit einem guten Jahrhundert. Erste Versuche dazu unternahm die Psychologin Mary Cheves West Perky bereits im Jahr 1910. Sie bat Teilnehmende ihrer Studie, auf eine leere Fläche zu starren und sich dabei verschiedene Objekte vorzustellen, etwa eine Tomate, ein Blatt oder ein blaues Buch. Dann projizierte sie heimlich Bilder dieser Gegenstände auf die Wand – so schwach, dass sie kaum zu sehen waren. Ihre Testsubjekte staunten daraufhin, was für lebhafte Bilder ihre Fantasie hervorbrachte. Niemand kam im Jahr 1910 auf die Idee, eine reale Projektion gesehen zu haben. "Es scheint seltsam, weil man so viele Farben sieht und weiß, dass sie nur in der Vorstellung existieren; und doch sehen sie aus wie Schatten", zitierte Perky einen der Teilnehmenden.

Ähnliche Verwirrung stiftet auch Nadine Dijkstra, Neurowissenschaftlerin am University College London, in ihren Versuchen. Im Grenzbereich zwischen Wahrnehmung und Einbildung versucht sie, den zuständigen Mechanismen im Hirn ihrer Versuchspersonen auf die Schliche zu kommen. In einer Studie aus dem Jahr 2021 identifizierte sie auf diese Weise bereits eine "Realitätsschwelle". Ihre Versuche führten Dijkstra zu dem Schluss, dass Signale aus Wahrnehmung und Vorstellung im Gehirn nicht separat ausgewiesen werden, sondern sich vermischen. Wenn sie gemeinsam stark genug sind, um einen Grenzwert zu überschreiten, sind wir der Meinung, etwas Reales zu sehen.

Nehmen wir beispielsweise unterschwellig das Bild einer Tomate wahr und stellen uns gleichzeitig eine Tomate vor, können beide Signale gemeinsam uns überzeugen, dass da wirklich eine Tomate ist – auch wenn jedes Signal für sich genommen zu schwach wäre. Das gilt zumindest für visuelle Wahrnehmungen. Aussagen über andere Sinneseindrücke lassen sich daraus nicht direkt ableiten. Offen blieb außerdem die Frage, welche Gehirnregionen für die Entscheidung zuständig sind.

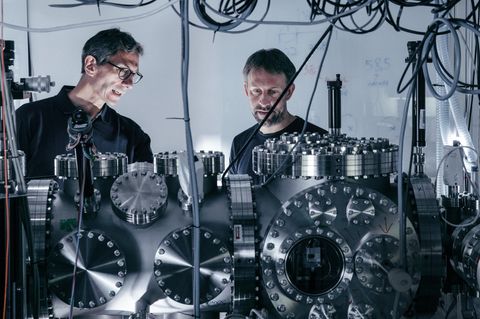

Die 26 Teilnehmenden in Dijkstras aktueller Studie ließen sich deshalb beim Denken zuschauen. Sie lagen im Magnetresonanztomografen, während sie auf ein Muster aus schwarz-weißen Punkten starrten, das dem Bildrauschen eines defekten Röhrenfernsehers ähnelte. Sie sollten sich vorstellen, in dem Durcheinander helle und dunkle Diagonalstreifen zu sehen. In der Hälfte aller Durchläufe wurde ein solches Gitter tatsächlich langsam eingeblendet – entweder mit der vorgegebenen oder der entgegengesetzten Neigung. Anschließend mussten die Versuchspersonen ihre Erfahrung als real oder eingebildet einstufen.

Der Blick ins Hirn verriet, dass diese Entscheidung vor allem von der Aktivität in einer Hirnregion namens Gyrus fusiformis abhing. War sie sehr ausgeprägt, wurde die Realitätsschwelle überschritten, und die Teilnehmenden waren überzeugt, wirklich ein Muster ausgemacht zu haben. Das erklärt Dijkstras Team in der Fachzeitschrift "Neuron". Die Messungen der Forschenden deckten sich dabei mit zuvor durchgeführten Computersimulationen.

Der Gyrus fusiformis, auch Spindelwindung genannt, verdankt seinen Namen der Form, in der er sich über die Großhirnrinde erstreckt: in der Mitte breit, zu den Enden hin schmal auslaufend. Einer seiner Bereiche ist aktiv, wenn wir Gesichter erkennen, ein anderer, wenn wir Körperteile identifizieren. Außerdem sind Teile der Spindelwindung im Spiel, wenn wir Farben und geschriebene Wörter erkennen. Da liegt es nahe, dass er visuelle Eindrücke auch in weitere Kategorien einordnet – in diesem Falle "Realität" und "Vorstellung".

Zwei Hirnregionen arbeiten im Team

Der Gyrus fusiformis übernimmt die Differenzierung von Wirklichkeit und Einbildung allerdings nicht im Alleingang. Auch die vordere (anteriore) Inselrinde, die eine wichtige Rolle bei der menschlichen Selbstwahrnehmung spielt, ist beteiligt. Sie dient als Kontrollzentrum, wenn wir Probleme lösen, Pläne schmieden und Entscheidungen treffen. Stuften die Probanden das Muster als real ein, verstärkte sich ihre Aktivität parallel zu der des Gyrus fusiformis. "Diese Bereiche des präfrontalen Kortex wurden bereits früher mit der Metakognition in Verbindung gebracht – der Fähigkeit, über unsere eigenen mentalen Zustände nachzudenken", sagt Steve Fleming, Professor der Neurowissenschaften am University College London und Co-Autor der aktuellen Studie. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieselben Hirnareale auch an der Entscheidung darüber beteiligt sind, was real ist".

Interessant ist die Forschung auch für die Medizin. Menschen, die unter einer Psychose leiden, verlieren häufig die Fähigkeit, zwischen innerer und äußerer Welt zu unterscheiden. Die Folge sind Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Denkbar wäre, dass ihre mentalen Bilder so eindrücklich sind, dass sie die Realitätsschwelle des Hirns überschreiten – oder dass der Schwellenwert selbst sich verschiebt. Um diese Zusammenhänge zu beleuchten, sind allerdings weitere und umfangreichere Untersuchungen nötig.