Antimaterie gibt Physikern und Physikerinnen seit ihrer Entdeckung Rätsel auf. Genau wie ihr Gegenstück, die Materie, entstand sie beim Urknall aus reiner Energie. Hätten sich beide Formen in gleicher Menge gebildet, wären sie umgehend wieder zu Energie zerstrahlt. Denn wenn Teilchen und Antiteilchen aufeinandertreffen, löschen sie einander in einem winzigen Lichtblitz aus. Doch in der subatomaren Zerstörungsorgie, die auf den "Big Bang" folgte, blieb ein winziger Überschuss an Materie übrig. Aus ihr entstand das sichtbare Universum.

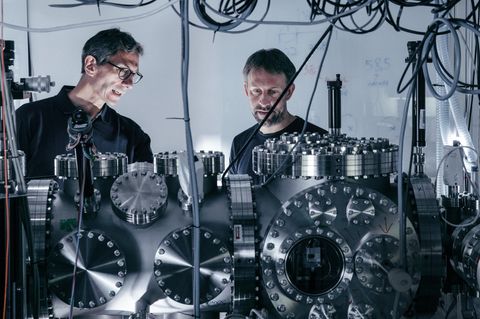

Seit vielen Jahren suchen Forschende nach dem Grund für dieses Ungleichgewicht, dem wir unsere Existenz verdanken. Dazu nehmen sie die Antimaterie genau unter die Lupe und suchen nach Eigenschaften, die von denen normaler Materie abweichen - bislang vergeblich. Eine Frage, der am Schweizer Forschungszentrum Cern seit 2021 ein internationales Forschungsteam nachgeht, lautete: Wird auch Antimaterie von der Schwerkraft angezogen, so wie Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie es vorhersagt? "Von der Theorie her gibt es keinen Grund, Unterschiede zu erwarten", sagte Physiker Michael Doser damals zu GEO. Doch Sicherheit, so wandte sein Fachkollege Jeffrey Hangst ein, könnten nur direkte Messungen schaffen.

Deren Ergebnisse liegen nun vor. Und tatsächlich: Auch die erzeugten Anti-Wasserstoffatome fielen im Schwerefeld der Erde nach unten. Eine von manchen Physikern vorgeschlagene abstoßende Wirkung von Antimaterie könne daher ausgeschlossen werden, so die Forschenden der ALPHA-Kollaboration am Cern im Fachblatt "Nature".

Wie unterscheidet sich Anti-Wasserstoff von herkömmlichem Wasserstoff? Um das zu verstehen, lohnt es sich, zunächst einen Blick auf den Aufbau der Materie zu werfen. Jeder Stoff - ob fest, flüssig oder gasförmig - besteht aus Atomen. Diese wiederum enthalten einen schweren Atomkern, umgeben von einer Wolke elektrisch negativ geladener Elektronen. Der Atomkern wiederum enthält Neutronen und Protonen - letztere sind positiv geladen und sorgen dafür, dass Atome insgesamt elektrisch neutral sind. Das einfachste Element ist Wasserstoff, hier kreist ein einzelnes Elektron um ein einziges Proton.

Zu jedem Teilchen, aus dem die Materie aufgebaut ist, gibt es ein Antiteilchen, das ihm völlig gleicht - bis auf seine elektrischen und magnetischen Eigenschaften, die entgegengesetzt sind. Das 1932 erstmals nachgewiesene Positron entspricht einem Elektron mit positiver Ladung, das 1955 entdeckte Antiproton einem Proton mit negativer Ladung. Beide lassen sich zu Antiwasserstoff kombinieren.

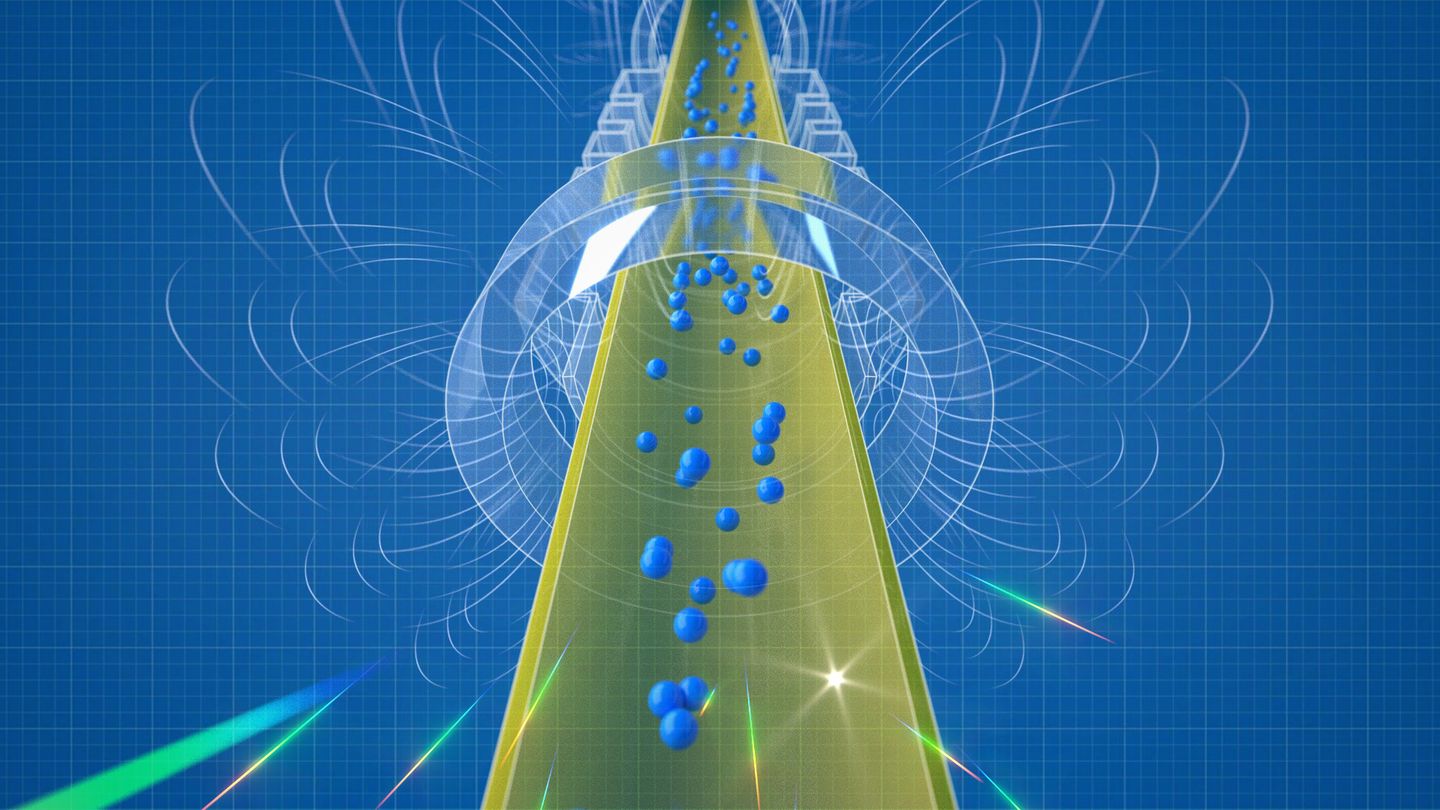

Die Jagd nach Abweichungen geht in die nächste Runde

Am Cern werden Antiteilchen im Akkord erzeugt, gespeichert, heruntergekühlt und untersucht. Für das hier beschriebene Experiment lieferte ein Teilchenbeschleuniger die Antiprotonen. Der radioaktive Zerfall von künstlich erzeugten Natrium-Atomen lieferte Positronen. In einer magnetischen Falle erzeugten die Wissenschaftler daraus schließlich Antiwasserstoff. Das Magnetfeld hält die Teilchen in der Schwebe und verhindert, dass sie bei Kontakt mit den Wänden des Behälters zerstrahlen.

Durch gezielte Änderungen des Magnetfelds setzten die Physiker die Antiatome anschließend kontrolliert der irdischen Schwerkraft aus. Etwa 80 Prozent der Antiatome verließen daraufhin die magnetische Falle am unteren Ende, fielen also durch die Schwerkraft nach unten. Das entspricht exakt dem erwarteten Wert, wenn die Anziehungskraft auf Antimaterie genauso wirkt wie auf Materie.

Eine abstoßende Wirkung der Gravitation auf Antimaterie konnte das Team so ausschließen. Gleichwohl sehen die Forscher ihr Experiment nur als ersten Schritt. Technisch sei man nun in der Lage, Antiwasserstoff genau genug zu kontrollieren, um den Einfluss der Schwerkraft zu untersuchen, sagt ALPHA-Sprecher Jeffrey Hangst. "Jetzt wollen wir möglichst genau messen, wie stark die Schwerkraft die Antiatome beschleunigt." Vielleicht findet sich dort doch noch eine Abweichung zur normalen Materie - und damit eine Erklärung für das Fehlen von Antimaterie im Kosmos.