Die Suche nach den ersten Kunstwerken der Menschheit ist kleinteilig. Und neue, oft winzige Fundstücke werfen manchmal mehr Fragen auf, als sie beantworten: Schon vor mehr als zwei Jahrzehnten waren bei einer Grabung in der Hohle Fels-Höhle auf der Schwäbischen Alb nur wenige Zentimeter große Bruchstücke einer Schnitzerei aus Mammut-Elfenbein gefunden worden. Klar zu erkennen: die minutiös geschnitzte Schnauze eines großen Säugetiers, vermutlich eines Pferdes. Das Alter des Stücks: unglaubliche 35.000 Jahre.

Jetzt haben Forschende in derselben Höhle ein weiteres, knapp vier Zentimeter langes und gut einen halben Zentimeter dickes Fragment aus dem Höhlensediment freigelegt – offenbar ein entscheidendes Puzzleteil der vor 24 Jahren gefundenen Säugetier-Figur.

Pferd, Bär oder Höhlenlöwe?

Das Stück passt perfekt; auch die von dem Künstler oder der Künstlerin angebrachten, feinen Gravuren auf dem Stück legen die Zusammengehörigkeit nahe. Allerdings erscheint die komplettierte Figur nun rätselhafter als zuvor. Denn der neue Puzzlestein stellt zweifellos eine massige Schulter und einen Teil einer muskulösen Brust dar. Und beides deutet eher auf einen Bären oder einen Höhlenlöwen hin als auf ein Pferd.

Für Nicolas Conard von der Universität Tübingen zumindest ist der Fall klarer als vor 20 Jahren: "Die Figurine hat nun einen massigen Körper, zeigt den typisch ausgeprägten Bärenbuckel in Schulterhöhe und präsentiert sich in einer Körperhaltung, die den trottenden Gang eines Bären nachahmen könnte," sagte Conard in einer Pressemitteilung der Universität.

Von Tutanchamun bis Ötzi: Zehn spektakuläre Archäologie-Funde

Von Tutanchamun bis Ötzi: Zehn spektakuläre Archäologie-Funde

Er zeigt aber auch Verständnis für Kolleg*innen, die in der Figur eher einen Höhlenlöwen erkennen wollen: "Es ist keineswegs immer einfach, eiszeitliche Darstellungen verbindlich zu bestimmen", sagt der Archäologe, "besonders, wenn sie so bruchstückhaft erhalten sind." Es bleibe daher sinnvoll, in den kommenden Jahren besonders aufmerksam nach den fehlenden Teilen dieses Tiers zu suchen.

Bedeutender Fundort

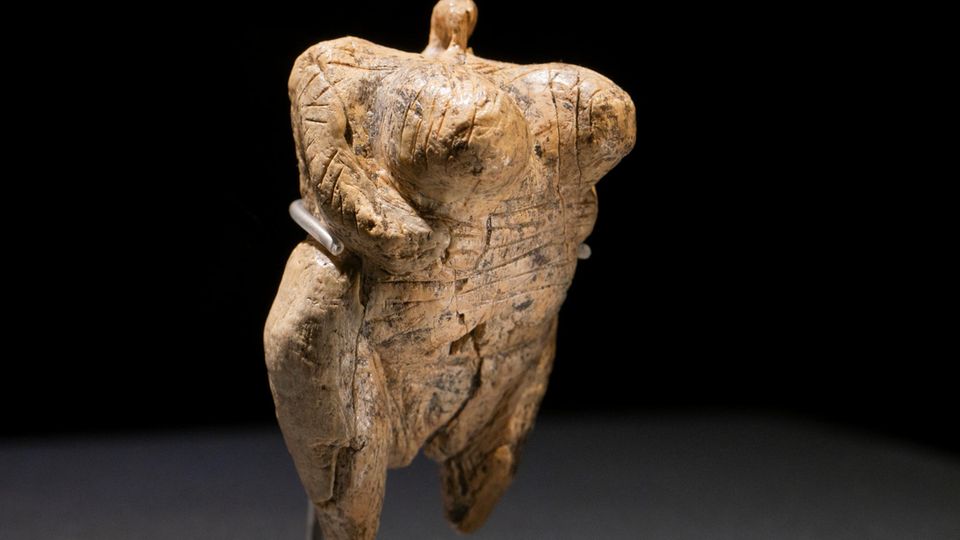

Die Hohle Fels-Höhle wurde 2008 berühmt durch den Fund einer nicht weniger rätselhaften, menschlichen Figur. Die "Venus vom Hohle Fels" ist eines der ersten bekannten figürlichen Kunstwerke überhaupt. Sie zeigt, dass der Mensch vor etwas mehr als 40.000 Jahren im Aurignacien, einer Kulturstufe der Altsteinzeit, einen großen Schritt hin zum modernen Menschen ging: Er lernte, Symbole zu erschaffen, die ihn als Teil einer Gruppe kennzeichneten. Und er fertigte ganz neue Objekte, die ihm halfen, wichtige Lebenssituationen zu bewältigen.

Neben der "Venus" fanden Forschende noch 33 weitere Skulpturen im Hohle Fels und in drei weiteren Höhlen der Schwäbischen Alb, darunter Großkatzen und Mammuts, ein Bison, zwei Wildpferde und Mischfiguren aus Mensch und Löwe. Die meisten dieser Werke sind nicht einmal so groß wie ein Finger, manche etwas plump gestaltet, andere von fantastischer Eleganz. Viele sind überdies mit Punkten, Linien und Kreuzschraffuren versehen: Ausdruck des großen Zeichenvorrats, über den die Schnitzer verfügten und den sie immer wieder neu kombinierten. Die Archäolog*innen bargen zudem zahlreiche Fragmente von Flöten aus Vogelknochen und Elfenbein.

Die Jäger und Sammler suchten in den Höhlen der Schwäbischen Alb während der jüngsten Kaltzeit Schutz vor den eisigen Temperaturen: Gletscher lagen nicht allzu weit im Norden, und auch von den Eismassen der nahen Alpen kroch Kälte zu ihnen.