Die Zahlen dominierten in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen: 33 Prozent der 18- bis 35-jährigen Männer hierzulande fänden es akzeptabel, wenn ihnen bei einem Streit mit der Partnerin "gelegentlich die Hand ausrutscht". 34 Prozent seien selbst schon einmal gegenüber Frauen handgreiflich geworden, um ihnen Respekt einzuflößen. Die Akzeptanz, die Gewalt gegen Frauen offenbar bei vielen Befragten genießt, ist erschreckend.

Anders als in den ersten Medienberichten dargestellt, stammen die Zahlen nicht aus einer wissenschaftlichen Studie, sondern aus einer Umfrage, herausgegeben vom Kinderhilfswerk "Plan International Deutschland". In die Umfrage flossen die Angaben von 947 Männern zwischen 18 und 35 Jahren ein. Diese wurden online zu ihrem Selbstbild, zu Rollenbildern und Vorbildern sowie zu ihrer Einstellung hinsichtlich Frauen und Sexualität.

Toxisches Männlichkeitsbild

Auch die Antworten zu anderen Fragen sind besorgniserregend. Jeder zweite Teilnehmer der Umfrage hält sich für schwach, wenn er Gefühle zulässt. 48 Prozent fühlen sich gestört, wenn Männer ihr Schwulsein in der Öffentlichkeit zeigen. Ähnlich viele sehen ihre Aufgabe darin, Geld zu verdienen; Hausarbeit sei die Domäne von Frauen. Die Hälfte möchten keine Beziehung mit einer Frau, die vorher viele Sexualpartner hatten.

Die Zahlen suggerieren, präzise zu erfassen, wie verbreitet problematische Männlichkeit sowie Misogynie in unserer Gesellschaft sind. Doch einige Stimmen kritisieren, dass die Umfrage womöglich nicht repräsentativ ist, man also aus ihr nicht auf das Denken und Handeln aller junger Männer in Deutschland schließen kann.

So weist der Journalist Olaf Storbeck auf Twitter auf einige Ungereimtheiten hin. Beispielsweise gaben 59 Prozent der Befragten an, "viel (zu) unternehmen, um einen sportlichen und muskulösen Körper zu haben". Eine erstaunlich hohe Zahl angesichts der Tatsache, dass Erhebungen zufolge 30 bis 50 Prozent der jungen Männer übergewichtig sind. Und laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes läge die Ablehnung von Homosexualität bei Männern bei bis zu 30 Prozent, nicht 48 Prozent.

Kritik an der Umfrage

Auch dass die Umfrage auf einer Online-Plattform stattfand, die Teilnehmenden Geld bot, nährt den Verdacht, dass nur eine spezifische Untergruppe von Männern antwortete. Der Journalist Martin Hoffmann schreibt: "Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass die Ergebnisse der Befragung nicht repräsentativ sind – sondern eher einen Einblick in eine sehr online-affine Zielgruppe liefern, deren z.T. toxische Haltung seit GamerGate öffentlich diskutiert wird." Die Gamergate-Kontroverse offenbarte 2014 massiven Sexismus in der Videospielbranche.

Grundsätzlich können Umfragen im Internet gute Ergebnisse liefern. Doch wie bei allen Erhebungen muss ein enorm hoher Aufwand betrieben werden, damit sich aus den Antworten repräsentative Ergebnisse ableiten lassen. Neben einer großen Zahl an Teilnehmenden, die möglichst zufällig ausgewählt wurden, sind viele (korrekte) Angaben zur Person nötig, etwas Alter, Geschlecht, Bundesland, Schulabschluss und Erwerbsstatus. So lässt sich die Stimme der Person gewichten, je nachdem, wie sehr sie für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe steht.

Plan International bezeichnet ihre Umfrage als repräsentativ. Doch auch, wenn die Organisation in ihrer Veröffentlichung kurz auf das Problem der Gewichtung eingeht, bleiben Fragen offen, ob sie Verzerrungen ausreichend aufgelöst hat. Im Gegenteil bereitet sie die Umfrageergebnisse so auf, dass sie – anstatt zu differenzieren – möglichst plakative Aussagen liefern. So konnten Teilnehmer in den Antworten zwischen "stimme voll und ganz zu", "stimme eher zu" und zwei Graden der Ablehnung unterscheiden. In der Veröffentlichung aber werden "stimme voll und ganz zu" sowie "stimme eher zu" zusammengefasst.

Laut Zeit Online ist auch fraglich, ob wirklich 34 Prozent gegenüber ihren Partnerinnen gewaltätig geworden seien, denn die Befragten sollten nicht nur dann Aussagen zustimmen, wenn die Situation auf sie zutraf, sondern auch, wenn die Personen glaubten, die Aussage träfe zu, wenn die Person in dieser Situation (beispielsweise einer Beziehung) wären.

Plan International zielt mit ihrer Umfrage auf Aufmerksamkeit: Aufmerksamkeit für das gesellschaftliche Problem, aber womöglich auch für sich selbst, denn das Hilfswerk ist auf Spendengeldern angewiesen. Umso mehr hätten Medien die Umfrage kritisch einordnen müssen. Stattdessen, so hat es die Journalistin Kathrin Kühn rekonstruiert, baute sich über das Wochenende eine perfekte Welle der Berichterstattung auf. Gründe seien unterbesetzte Online-Redaktionen sowie ein Mangel an weiteren aufmerksamkeiterregenden Nachrichten.

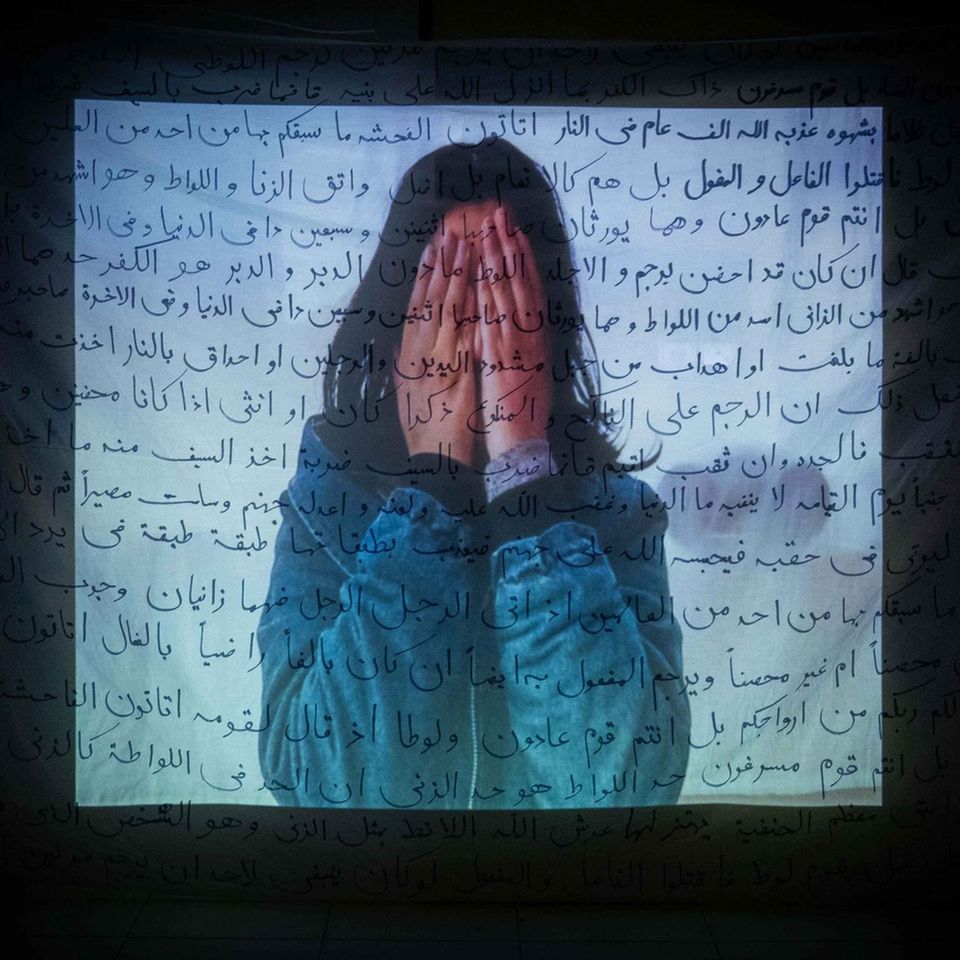

Gewalt im Dunkelfeld

Schwierig ist die Umfrage auch, weil sie das Problem von Gewalt an Frauen zwar erfassen will, doch viele Fragen offen lässt, die sich aus ihr ergeben. Dazu müsste die Analyse breiter sein: Ist das Männerbild junger Männer problematischer als das von alten Männern? Sind die Probleme größer oder kleiner als bei früheren Generationen junger Männer? Sind Gewalt und Frauenverachtung unter allen jungen Männern ähnlich weit verbreitet, oder gibt es einzelne Untergruppen, die besonders problematische Ansichten haben? Kaum lief die Umfrage in den Medien, machten einige Menschen reflexhaft Deutsche mit Migrationshintergrund dafür verantwortlich. Doch das geben die Zahlen nicht her.

Die Kritik an der Umfrage darf nicht verschleiern, dass Gewalt an Frauen durch Männer in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, ebenso wie problematische Vorstellungen von Männlichkeit. Dass die Umfrage so viel Aufmerksamkeit erhält, liegt auch daran, dass nur wenige verlässliche und aktuelle Studien dazu existieren.

Laut Bundeskriminalamt wandten sich im Jahr 2021 143.604 Menschen an die Polizei, weil ihr Partner oder ihre Partnerin ihnen gegenüber gewalttätig geworden war. 80 Prozent der Opfer waren Frauen, 79 Prozent der Taten stammten von Männern. Doch die tatsächliche Zahl von Fällen häuslicher Gewalt liegt laut BKA weiter höher: Die meisten Taten geschähen "im Dunkelfeld", werden also nicht polizeilich erfasst. Wie groß das Dunkelfeld ist, ist aber naturgemäß unbekannt. Erst im Herbst kündigten das Familienministerium, das Innenministerium und das BKA eine Befragung zur Gewaltbetroffenheit in Deutschland an. Die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie sollen 2025 vorliegen.

Wahrscheinlich wird sie ähnlich erschreckende Ergebnisse liefern wie die Untersuchung der Europäischen Grundrechteagentur 2014. Ihr zufolge sind rund 35 Prozent aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexueller Gewalt betroffen. Darunter sind auch jene 22 Prozent aller Befragten, die Gewalt durch den eigenen Partner erlebten. Verbrechen, die meist im Dunklen bleiben: Zwei Drittel der Frauen, die schwerwiegende Gewalt durch ihren Partner erlebten, meldeten den Vorfall nicht der Polizei oder einer anderen Organisation.