Andalusien. Sonne und Flamenco, Orangen und Oliven. Vielleicht auch Engländer mit Sonnenbrand, strammstehende Olivenbäume und Kampftomaten, die unter Plastikfolie reifen – aber Insektenlarven? Larven, die man essen kann. Oder soll. Jedenfalls wenn es nach dem Willen von Laetitia Giroud geht, einer kleinen, drahtigen Französin, die in einer Art rosa Strampelanzug auf einem Hügel westlich von Málaga steht, mit einer ausladenden Armbewegung auf das Reich hinter ihr deutet und sagt: „Unser Bauernhof.“ Das meint sie ernst, Laetitia denkt immer groß, auch wenn ihr Bauernhof im Wesentlichen aus einem kleinen Acker mit drei Foliengewächshäusern besteht. In ihnen züchtet sie Insekten, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Julien Foucher. Insekten für den menschlichen Verzehr und als Tierfutter. Denn nicht nur Tomaten und Touristen lieben das südspanische Klima, sondern auch Schwarze Soldatenfliegen, Mehlwürmer und Grillen. Ein ganzjährig mildes Klima ohne Temperaturstürze, viel Licht und gelegentlich eine leichte Brise vom Meer – genau das richtige Ambiente für dieses Start-up der besonderen Art: mit Maden die Welt retten.

„Im Jahr 2050 müssen mehr als neun Milliarden Erdbewohner ernährt werden!“, sagt Laetitia. „Alle sechs Sekunden stirbt ein Kind an Hunger!“ Laetitia ist eine PowerPoint-Präsentation auf zwei Beinen. Nachdem sie in zwei Sätzen das Weltuntergangsszenario umrissen und auf die segensreichen „Proteine der Zukunft“ gedeutet hat – Maden der Soldatenfliegen, Hermetia illucens, die sich in einem Trog an Gemüseabfällen gütlich tun –, rechnet Laetitia vor: „Für ein Kilogramm Thunfisch benötigt man sieben Kilo Fisch, das zu Fischmehl verarbeitet wird! Um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, benötigt man 13 Kilo Futter! Wir brauchen für ein Kilo Würmer lediglich zwei Kilo! Für die Zucht von einem Kilo Rindfleisch benötigt man 15 000 Liter Wasser! Wir brauchen: drei!" Man könnte Laetitia nachts wecken, und sie würde mit Zahlen, Fakten und Kausalketten um sich werfen: „Die Meere werden leer gefischt! Und Zuchtfische werden mit von Antibiotika gesättigtem Granulat gefüttert! Für Nutztiere ist Futter aus Fliegenlarven nicht nur die billigere, sondern auch die gesündere Alternative!“

Ställe für Mehlwürmer und Gehege für Grillen

Im Gewächshaus stehen Regale, in denen Behälter mit Vollkornmehl gestapelt sind. Wenn das hier ein Bauernhof ist, wären das also die Ställe der Mehlwürmer, das sind die Larven des Mehlkäfers, Tenebrio molitor. Am anderen Ende befinden sich die Gehege für Grillen, die ihre Eier mit Vorliebe in Eierkartons ablegen. Wenn der solarbetriebene Generator nicht gerade etwas feuchte Luft in das Gewächshaus bläst und Laetitia nicht gerade eine weitere argumentative Salve abfeuert, kann man sogar hören, wie sich die Larven der Soldatenfliegen schmatzend an Melonenstücken, klein gehäckselten Tomaten und geschredderten Äpfeln laben. „Alles bio“, sagt Laetitia und verscheucht eine Fliege. Natürlich keine aus eigenem Anbau, sondern einen Eindringling. Eine von denen, die im Spätsommer hier oben auf den Hügeln etwas lästig werden und davon abgehalten werden müssen, ihre Artgenossen im Treibhaus zu behelligen.

Das Gemüse, das verfüttert wird, kaufen Laetitia und Julien für wenig Geld: leicht lädierte Ware, überreife Tomaten und fleckige Melonen – gerade richtig für die Larven der Soldatenfliegen. Die Mehlwürmer dürfen sich an Mehl satt fressen, Vollkorn natürlich, weil Weißmehl wegen des Glykämiegehalts deren Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt. Und während Laetitia weiter mit Zahlen um sich schießt – „18 Prozent der Treibhausgase, 80 Prozent der Wasserressourcen, 70 Prozent aller Ackerflächen, 80 Prozent der Maisproduktion, 50 Prozent der Sojaherstellung dienen weltweit der Fleischproduktion! Wir richten die Welt für ein Stück Fleisch auf dem Teller zugrunde!“ –, ist man ihrem Trommelfeuer längst erlegen und fragt sich, warum die Welt nicht schon früher darauf gekommen ist, sich von Fliegen, Maden und Larven zu ernähren. Denn rational betrachtet ist gegen den Verzehr von Gewürm nichts einzuwenden – außer einem gewissen kulturell verankerten, vielleicht auch rückständigen, aber dennoch nicht zu leugnenden Widerwillen.

Mit Proteinen gegen den Widerwillen

Der französische Wissenschaftler Jean-Baptiste Panafieu geht davon aus, dass dieser Widerwille spätestens in 20 Jahren überwunden sein wird. Denn schließlich hat der Verzehr von Insekten nicht nur eine lange Kulturgeschichte – Aristoteles schwärmte vom exquisiten Geschmack der Zikaden, die Römer labten sich an Holzbohrerraupen –, sondern entspricht auch, rein rechnerisch, einer Notwendigkeit: Würden die heutigen Ernährungsgewohnheiten beibehalten, könnte der Bedarf der Weltbevölkerung an tierischen Proteinen schon in einigen Jahrzehnten nicht mehr gestillt werden. Der Proteingehalt der Insekten liegt bei 75 Prozent – ist also ungleich höher als der von Fleisch, Eiern oder Geflügel. Insekten sind reich an Fettsäuren, Vitaminen, Fasern und Mineralien und enthalten kein Cholesterol.

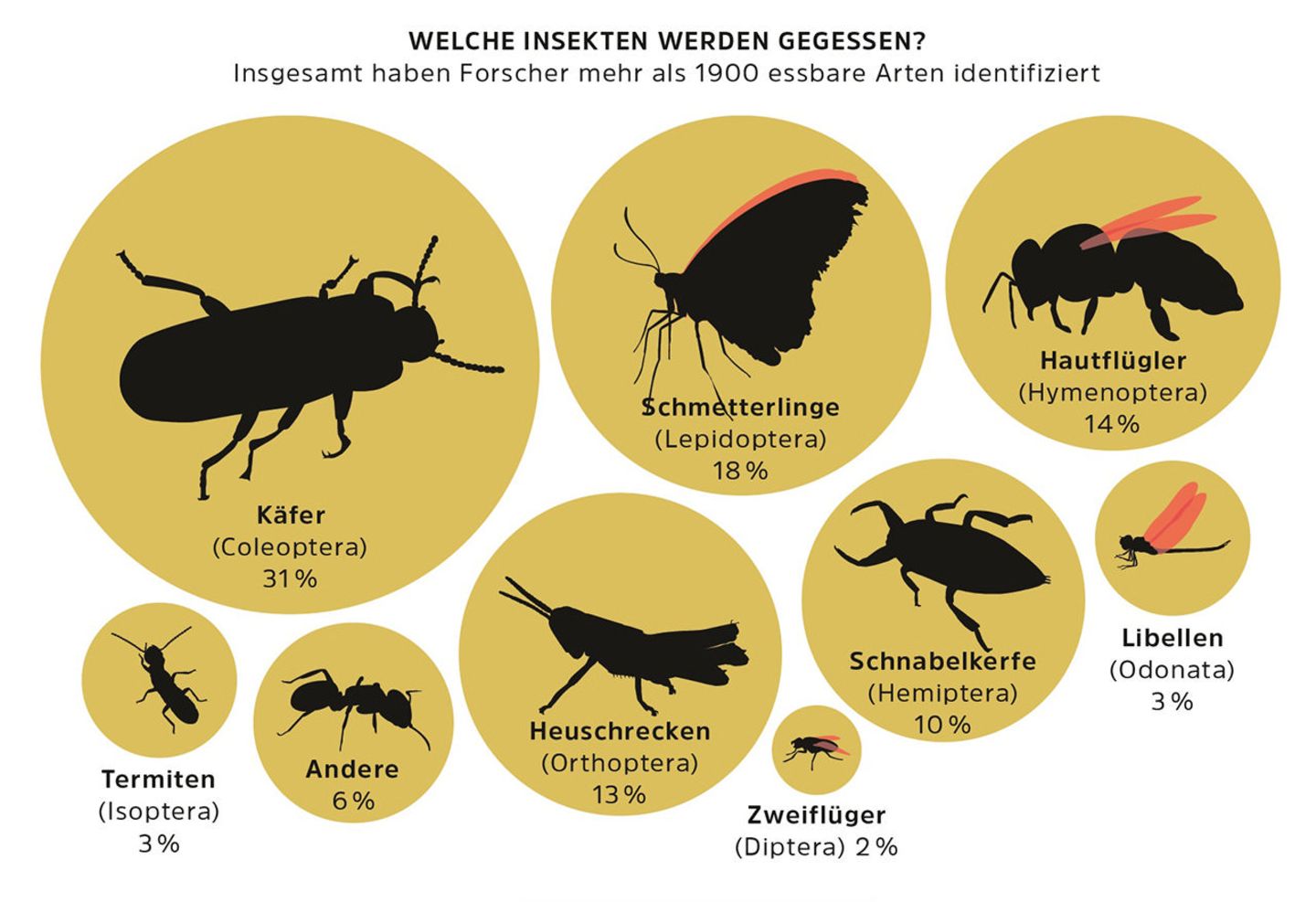

Laetitia zieht eine Plastikwanne vor, die aussieht, als sei sie mit Kleie gefüllt, und in der es sofort zu wimmeln beginnt, als sie mit der Hand hineinfährt: Mehlwürmer. Sofort fallen einem sämtliche Kindheitstraumata ein: Regenwürmer, die sich auf Rosenkohl räkelten. Nie wieder Rosenkohl gegessen. Maden, die sich einem aus einer Pflaume entgegenaalten. Nie wieder Pflaumenkuchen gegessen. Und wie war das noch mit diesem chinesischen Restaurant in New York? Als der Mann, den man liebt, diese Dim Sum gegessen hat, die mit Mehlwürmern gefüllt waren? Drei Tage lang den Mann nicht mehr geküsst. Laetitia forscht im Gesichtsausdruck ihres Gegenübers nach Spuren von Abscheu und erklärt, dass mehr als zwei Milliarden Menschen auf der Welt Insekten verspeisen, etwa in Thailand, China, Japan, Madagaskar, Botswana, Mexiko, Kolumbien. Der niederländische Forscher Yde Jongema hat 1900 essbare Insekten und Spinnentiere ausgemacht; auf Bali gelten Libellen als Spezialität, in Thailand schätzt man Wasserwanzen, in Kamerun röstet man Termiten und bereitet sie mit Zwiebeln und Kräutern zu. In Madagaskar isst man Heuschrecken wie Kartoffelchips. Meeresheuschrecken sehen mit ihren Fühlern und Facettenaugen auch wie Insekten aus. Wie Gottesanbeterinnen, obwohl sie Krebse sind. Sie sind in Venedig eine Spezialität. Ebenso Messermuscheln, deren Inneres wie ein fetter Wurm wirkt. Oder Seeigel, da isst man die Keimdrüsen. Auch nicht jedermanns Sache. Von wegen kulturelle Vorbehalte: Ist nicht letztlich alles eine Frage der Gewöhnung?

Julien schneidet schweigend Wassermelonen in Stücke, damit die Larven sie verzehren können. Das, was die ausscheiden, ist natürlich auch bio und kostbar, Teil eines Kreislaufs, bei dem kein Müll, keine Treibhausgase entstehen. Alles wird wiederverwertet: als Komposterde, als Dünger. Und nicht nur das: Das Chitin der Insektenpanzer ist in der Produktion von Kosmetik und Arznei nutzbar, aus dem Fett einiger Fliegenlarven kann Biodiesel gewonnen werden. Von den gigantischen Wachstumsraten der Fliegenzucht mal ganz zu schweigen: Eine Kuh braucht bis zur Schlachtreife etwa zwei Jahre, während derer sie teures Futter vertilgt, Weideland beansprucht und Treibhausgase absondert. Ein Insekt hingegen ist in wesentlich kürzerer Zeit verzehrbereit. Eine bessere Win-win-Situation kann sich ein Unternehmer gar nicht vorstellen. Sagt Laetitia.

Der schwere Weg der Vordenker

Natürlich kommt man nicht als Insektenzüchter auf die Welt: Bis sie nach Andalusien zogen, gehörten Laetitia und Julien zu den Millionen junger Europäer, die sich halb kreativ, halb angestellt durchs Leben schlagen – auf der Suche nach einem Sinn. Kennengelernt haben sie sich auf dem Pausenhof ihres Gymnasiums in Niort, im Westen Frankreichs. Julien studierte in Toulouse Fotografie, Laetitia, die Zupackende, studierte Betriebswirtschaft.

Wenn sie nebeneinander stehen, er groß und schlaksig, sie klein und kompakt, sehen sie aus wie ein Paar, das man in Italien als „la chiesa e il campanile“ bezeichnet, die Kirche und der Glockenturm. Als solche untrennbar, ging Julien natürlich mit, als Laetitia das Angebot annahm, für eine Speditionsfirma nach Amerika zu gehen. In Houston kam es dann zum Erweckungserlebnis. Denn im Reich der blutigen Steaks ist es für Vegetarier wie sie schwer, sich durchzuschlagen: Gemüse und pflanzliche Fette ja – aber weit und breit kein schmackhaftes Protein.

Juliens Haustier, ein Chamäleon, genau wie sie auf Proteine angewiesen, hatte es leichter: Ihm kauften sie Mehlwürmer. Und während das Chamäleon sich an denen gütlich tat, begannen die beiden, sich für den kulinarischen Einsatz von Insekten zu interessieren. Sagt Laetitia. Julien sieht die Geschichte anders. Für ihn sei es die Literatur gewesen, die ihn zu den Insekten geführt habe: ein Roman, der in drei Bänden eine Reise ins Universum einer Ameisenbärin beschreibt. Was auch immer dazu führte: Auf jeden Fall kündigte Laetitia schließlich zum Schrecken ihrer Eltern an, ihren Job aufzugeben und in die Insektenzucht einzusteigen. Doch wo? Die Kanarischen Inseln wären wegen des Klimas ideal gewesen, schieden aber wegen der Insellage aus, nicht umsonst ist Laetitia Logistikspezialistin. Kurz war Montenegro im Gespräch, wurde aber schnell aussortiert: politisch zu instabil. Blieb Andalusien. So kamen sie nach Coín, einer kleinen Stadt westlich von Málaga, wo die Grundstückspreise noch passabel sind. Anfangs züchteten sie die Insekten in einer Lagerhalle im Industrieviertel, dann kam das Stück Land hinzu: die Insektenfarm Insagri.

Das volle Ausmaß der Novel Food-Verordnung

Besonders eng arbeitet Insagri mit zwei Belgierinnen zusammen: Die Schwestern Sophie und Géraldine Goffard haben sich auf die Herstellung von Teigwaren auf Basis von Tenebrio-molitor-Puder spezialisiert. 2014 wurden sie von der Region Wallonien für eine Geschäftsidee ausgezeichnet, die im Wesentlichen darin besteht, Mehlwürmer in Nudeln zu verwandeln. Camouflage ist das Zauberwort: Denn wenn man die Larven nicht mehr erkennt, zerbeißen sie sich leichter. Anders als in Deutschland, ist in Belgien der Verzehr bestimmter Insekten schon lange en vogue – auch Großbritannien, Dänemark und Holland stehen dem Thema aufgeschlossen gegenüber, sagt Laetitia. Immerhin hat sich das Europäische Parlament im Oktober 2015 über das „Novel Food“ geeinigt: In Zukunft soll es einfacher werden, „neue“ Lebensmittel zuzulassen, europaweit sollen Genehmigungen vereinheitlicht werden, damit nicht jedes Land seine eigene Vorstellung davon hat, was gegessen werden darf oder nicht. Allerdings betrifft das nicht nur Insekten, sondern auch künstlich hergestellte Lebensmittel und Farbstoffe – also auch das, was Laetitia und Julien, denen es nicht nur um Ökologie, sondern auch um Ethik geht, mit Inbrunst ablehnen.

Laetitia macht sich keine Illusionen. Natürlich wittern viele in der Insektenzucht ein Geschäft mit lukrativer Zukunft. Energieriegel wären ideal für die schonende Einführung der gewöhnungsbedürftigen Leckerei. Schon jetzt explodieren die Preise, manche Händler verlangen 650 Euro für ein Kilo Mehlwürmer. Mehlwürmer haben einen kartoffelartigen Geschmack, sagt Laetitia. Sie würde schmecken, ob ein Insekt mit dem Futter Pestizide zu sich genommen habe, das liege dann eher säuerlich auf der Zunge. Was tue ich, wenn sie jetzt auf die Idee kommt, sich einen Wurm in den Mund zu stecken? Oder mir gar einen Wurm anbietet, zum sofortigen Verzehr? Doch kurz bevor ich so weit bin, mich zu ergeben, also gnadenlos die Reporternummer durchzuziehen, den Selbstversuch, Augen zu und durch, und beschließe, den Mehlwurm in den Mund zu stecken, ihn zu zermalmen, bevor er weiß, wie ihm geschieht – da macht mich Laetitia darauf aufmerksam, dass man Mehlwürmer nicht roh isst. Sondern erst, wenn sie – durch Hitzeschock – getötet, sterilisiert und gereinigt sind. Vielleicht auch in Mehl gewendet und frittiert. Oder gegrillt. Auf jeden Fall: weiterverarbeitet. Gott sei Dank.