Schon so manche Großmacht in der Geschichte ist kollabiert, weil sie ihre Kräfte überdehnte. Zu viele Eroberungen, die nicht mehr wirksam beherrscht werden konnten; zu mächtige Feinde an den Grenzen: Irgendwann reichten die Ressourcen selbst der stärksten Imperien nicht mehr – und es kam jener letzte Kampf, der den Niedergang besiegelte.

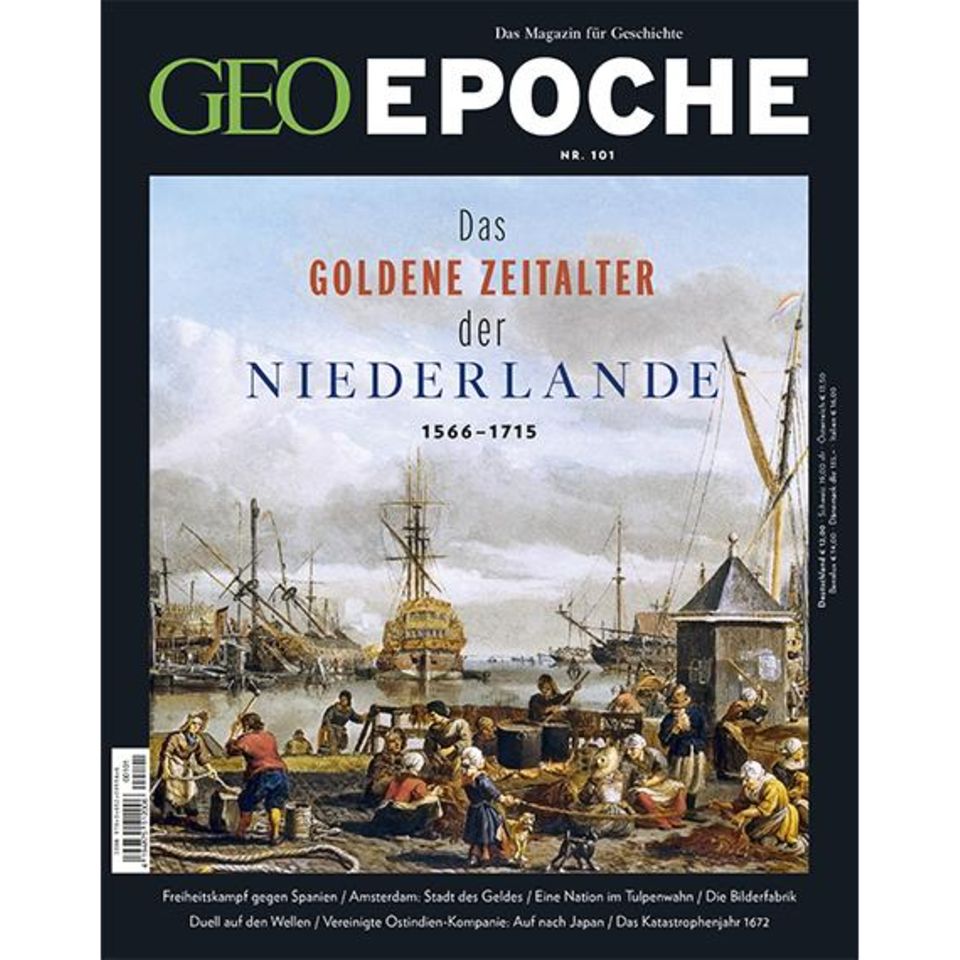

Auch die Republik der Vereinigten Niederlande – Global Player des Handels im 17. Jahrhundert und trotz einer Bevölkerungszahl von nur 1,5 Millionen Menschen eine politische und militärische Großmacht – focht diesen einen Krieg zu viel. Und ging daran zugrunde, nicht sofort, sondern nach einem längeren Siechtum, aber unweigerlich.

Angst um das Machtgleichgewicht in Europa

Der Konflikt, der das kleine Land überfordern sollte und der zu einem ebenso blutigen wie komplizierten Krieg an zahlreichen Fronten eskaliert, entbrennt an einer dynastischen Frage. Am 1. November 1700 stirbt König Karl II. von Spanien, ohne einen Thronerben gezeugt zu haben. Auf dem Totenbett vermacht er daher sein Reich einem entfernten Verwandten: Philipp V., einem Enkel Ludwigs XIV. von Frankreich.

Zwar ist Spanien zu dieser Zeit schon lange keine Weltmacht mehr wie einst, gebietet aber noch immer über ein riesiges Kolonialimperium. Wenn der König von Frankreich – über seine ohnehin schon gewaltigen Mittel hinaus – durch das Erbe seines Enkels auch noch Zugriff auf die schier unbegrenzten natürlichen Rohstoffe Amerikas gewönne, würde das das Machtgleichgewicht in Europa zerstören.

Vor allem ein Herrscher ist nicht bereit, die Entstehung eines derart überlegenen Hegemons hinzunehmen: Wilhelm III. von Oranien.

Wilhelm III. kämpfte gegen die Vorherrschaft Ludwigs XIV

Der niederländische Statthalter war 1672 ins Amt gekommen, auf dem Tiefpunkt des katastrophalen „Rampjaars“, in dem die in weiten Teilen von französischen Soldaten überrannte Republik am Rande der Vernichtung stand (siehe Seite 140). Seitdem hat Wilhelm fast ununterbrochen gegen die Vorherrschaft Ludwigs XIV. gekämpft.

Und er ist nun ein weit stärkerer Widersacher. Denn seit 1689 regiert Wilhelm auch England. Abgeordnete des Londoner Parlaments hatten ihn damals um Hilfe im Konflikt mit ihrem verhassten Monarchen Jakob II. gebeten; von dem befürchteten die Abgeordneten eine Rekatholisierung Englands. Und so setzten die Rebellen Jakob ab – und luden seinen Schwiegersohn, den strengen Protestanten Wilhelm, dazu ein, ihr neuer Souverän zu werden.

Spanische Erbfolgekrieg dauert mehr als ein Jahrzehnt

Wilhelm schmiedet eine antifranzösische Allianz, der auch die österreichischen Habsburger beitreten. Und im Mai 1702 erklären die Verbündeten Ludwig XIV. den Krieg. Den Beginn der epochalen Auseinandersetzung um die Vormacht in Europa erlebt der Statthalter und König indessen nicht mehr: Er ist am 8. März 1702 an den Folgen eines Reitunfalls gestorben.

Mehr als ein Jahrzehnt dauert der sogenannte Spanische Erbfolgekrieg an. In brutalen Schlachten massakrieren sich gewaltige Heere. So treffen am 11. September 1709 bei Malplaquet (heutiges Belgien) 80000 Franzosen auf 90000 Soldaten der Verbündeten; am Ende des Tages sind 36000 Mann tot oder verwundet. Gekämpft wird zudem auf der Iberischen Halbinsel, in Deutschland, Frankreich, Italien, und immer wieder auf See. Und in Nordamerika streiten Indianervölker im Auftrag der europäischen Kolonialherren.

Friedensverträge zur Wiederherstellung der Machtbalance vor Kriegsbeginn

Am Ende sind alle beteiligten Staaten von den Kämpfen erschöpft und schließen 1713 und 1714 Friedensverträge, die die Machtbalance vor Kriegsbeginn weitgehend wiederherstellen. Der spanische Thron bleibt in der Hand Philipps V.; aber eine Personalunion Spaniens mit Frankreich wird ausgeschlossen.

Doch jenseits der Verträge gibt es auf lange Sicht einen klaren Verlierer des Kriegs: die Vereinigten Niederlande, die in der antifranzösischen Allianz die Hauptlast zu tragen hatten – zeitweise dienten fast 120000 Soldaten in der Armee der Republik (England, das dreimal so viele Einwohner hat, mobilisierte nur 70000 Mann).

Diese enorme militärische Anstrengung hat die Staatsfinanzen ruiniert. Die Konsequenz ist de facto ein Bankrott: Ende 1715 muss das Schatzamt der Republik für neun Monate schließen, weil kein Geld mehr da ist, um die Zinsen für Regierungsanleihen zu bezahlen.

Niederlande sind keine Großmacht mehr

Von nun an dienen alle finanziellen Anstrengungen des Staates der Schuldentilgung. In den folgenden Jahren reduzieren die Vereinigten Provinzen ihre Ausgaben für Heer und Flotte drastisch; 1725 stehen weniger als 30000 Mann unter Waffen. Das bedeutet: Fortan müssen die Niederlande sich militärisch zurückhalten – sie sind keine Großmacht mehr.

Gravierender noch aber ist, dass die Republik in Zukunft ihre Handelsinteressen gegen die anderen Großmächte, die immer weiter aufrüsten, nicht mehr mit starken Streitkräften verteidigen kann. Und das in einer Zeit, da die niederländische Wirtschaft in eine tiefe Krise rutscht.

Denn der Krieg hat den Handel mit Frankreich, Spanien und dessen lateinamerikanischen Kolonien zusammenbrechen lassen. Aber auch überall sonst in Europa geht die Nachfrage nach niederländischen Waren zurück. Vor allem weil viele Staaten ihre Volkswirtschaften in diesen Jahren verstärkt gegen ausländische Einfuhren abschirmen, um die Unternehmen und Handwerker im eigenen Land zu schützen; Preußen etwa untersagt in den 1720er Jahren jeglichen Import von Textilien.

Säulen der Ökonomie stürzen zusammen

Der zunehmende Protektionismus trifft zwar auch andere Nationen – doch keine ist so abhängig vom Außenhandel und vom Export wie die Republik der Kaufleute. Auch weil die Geschäfte mit dem Transport der wichtigen Güter Getreide, Holz, Salz und Heringe einbrechen, den die anderen Staaten nun selbst übernehmen, schrumpft die Handelsflotte – und der Niedergang trifft wiederum den Schiffbau. 1760 notiert ein Amsterdamer Autor, jede Säule, auf der die Ökonomie des Goldenen Zeitalters ruhte, sei in sich zusammengestürzt.

1764 schildert ein englischer Reisender ein trostloses Panorama: „Die meisten ihrer wichtigen Städte sind in einem traurigen Zustand. Man trifft zahlreiche elende Kreaturen, die nichts zu tun haben und hungern.“ Utrecht etwa sei besonders verfallen. Dort lebten etliche „arme Schlucker“ von nichts anderem als Kartoffeln, Gin und Plörren, die sie als Tee und Kaffee bezeichneten.

Amt des Statthalters blieb jahrzehntelang unbesetzt

Die staatlichen Institutionen sind unfähig, etwas gegen den Niedergang zu unternehmen. Nach dem Tod Wilhelms III. war das Statthalteramt jahrzehntelang vakant geblieben. Und ohne eine zentrale Führung drifteten die einzelnen Landesteile weiter und weiter auseinander, beharrten Provinzpolitiker auf ihrer Eigenständigkeit, leisteten nur mit Widerwillen finanzielle Beiträge zum Haus- halt der Republik, manche Landesteile zahlten gar nichts mehr.

Wiederholt kommt es nun zu lokalen Aufständen der notleidenden Unterschichten. Und die Bürger, in Angst vor einem Absturz in die Armut, fordern Reformen und bald auch Demokratie. Nur mit Hilfe des Militärs können sich die alten Eliten noch einige Zeit an der Macht halten.

Als die Französische Revolution 1789 in Paris eine Volksherrschaft hervorbringt, entstehen in den Niederlanden etliche Zirkel, die auch dort eine Erhebung gegen das überkommene Regime fordern und sich bewaffnen. Zahllose Pamphlete rufen zur Rebellion auf, überall hängen Poster mit umstürzlerischen Parolen.

Invasoren werden von begeisterten Menschenmengen erwartet

Und als im eisigen Januar 1795 ein Heer der Französischen Revolution die zugefrorenen Flüsse überschreitet, die die Provinz Holland vom bereits eroberten Süden der Republik trennen, hat Den Haag dem nichts mehr entgegenzusetzen. Kaum irgendwo erhebt sich Widerstand gegen die Eindringlinge. Im Gegenteil: Vielerorts werden die Invasoren von begeisterten Menschenmengen erwartet.

Der Untergang der Republik der Vereinigten Niederlande, die gut 200 Jahre zuvor im Freiheitskampf gegen Spanien entstanden war – ist für ihre Bewohner ein Grund zu feiern.