Unfassbar, was in so einen Einbaum passt! Nur 11,60 Meter misst die "Vry Libie" (Freies Leben) von Heck bis Bug, und an der breitesten Stelle können gerade mal zwei Leute nebeneinander sitzen. Wir werden zu acht darin hocken. Vier Passagiere, dazu John, der uns führt, sein Bruder Henry, der kocht, Tony am Steuer und der junge Herman, das Mädchen für alles. Herman kann nicht schwimmen. Das erscheint tollkühn angesichts der Menge Gepäck, die wir auf die "Vry Libie" hieven. Ein 15-Kilo-Sack Reis ist darunter, eine Gaspatrone mit Kochaufsatz, zwei Kühlboxen voll Fleisch und verderblichen Lebensmitteln, ein halbes Dutzend Rucksäcke und Reisetaschen, diverse Plastiktüten mit Früchten, genug Getränkepaletten für ein mittelgroßes Landschulheim sowie drei verbeulte Metallfässer mit je 600 Liter Sprit. Als alles verstaut, ausbalanciert und mit Planen gegen Spritzwasser abgedeckt ist, muss Henry auf einem Fass sitzen - einen anderen Platz gibt es nicht mehr. Eine Melone rollt in den Fluss, wird eingefangen und wieder aufgeladen. Dann lässt Tony den Außenbordmotor aufheulen. Das Wasser schwappt bedenklich dicht unter der Bootskante. Die "Vry Libie" tuckert stromaufwärts gen Süden. Dorthin, wo auf der Karte keine Stadt mehr eingezeichnet ist bis Meriruma, im Nachbarland Brasilien, gut 500 Kilometer entfernt.

Im Einbaum in die Außenwelt

In Suriname leben heute 490 000 Menschen, so viel wie in Duisburg. Dabei ist das Land viermal so groß wie die Schweiz. 90 Prozent der Einwohner verteilen sich auf die Küste, den Einzugsbereich der einzigen geteerten Fernstraße: ein schlaglöchriges Band Asphalt, das von Nieuw Nickerie im Westen nach Albina im Osten führt. Tiefer Dschungel bedeckt vier Fünftel des Landes, rund 13 Millionen Hektar. Bauxitminen haben ein paar Löcher in den Urwald gerissen, der große Rest aber blieb so gut wie unerschlossen. Einige Indianerstämme haben dort ihr Zuhause, dazu die Marrons oder businenge ("Buschneger"), wie sie sich selber nennen - Nachfahren von Sklaven, die einst in den Regenwald flüchteten. Zu ihren verstreuten Dörfern führen keine Straßen. Wer sie besuchen will, kann in einmotorigen Cessnas holprige Dschungelpisten anfliegen, die sich während der Regenzeit in glitschige Schlammfelder verwandeln. Für die Einheimischen ist das jedoch viel zu teuer. Das wichtigste Transportmittel ist daher der korjaal, der traditionelle Einbaum - für die meisten Urwaldbewohner bis heute die einzige Verbindung zur Außenwelt.

Fünf Tage werden wir mit einem korjaal das wilde Hinterland Surinames erkunden. Nicht alles, was wir ins Boot geladen haben, gehört uns. Was die Dorfbewohner im Urwald nicht erjagen oder anbauen können, muss aus der Stadt herbeigeschafft werden: Motoröl, Kleider, Töpfe. Immer wieder halten wir an, um Päckchen abzugeben und einzusammeln. Wer Platz hat, nimmt auch Passagiere mit. So reist vier Tage lang ein ernst blickender Wayana- Indianer mit uns. Johan, wie er heißt, sitzt immer ganz vorn und lässt die Füße über die Bootsspitze baumeln, stumm wie eine Galionsfigur. Dass er reden und sogar lächeln kann, merken wir erst, als wir ihn am Ufer seines Dorfs absetzen, wo ihn eine junge Frau mit Baby auf der Hüfte begrüßt. "Das ist mein Sohn", sagt Johan plötzlich auf Englisch.

Nahe der Küste ist der Fluss Marowijne noch ziemlich breit, und auf dem Wasser herrscht reger Verkehr. Ein korjaal, der eine Baggerschaufel geladen hat, rauscht vorbei, dann ein Schulboot mit drei bezopften Mädchen in Rettungswesten. Hinter der ersten Stromschnelle beginnt das Gebiet der Paramaccaner.

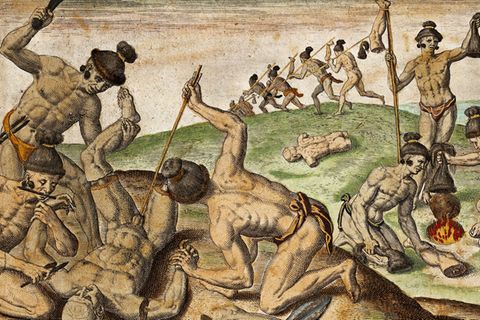

2500 Marrons zählen zu diesem Stamm - wobei "Stamm" nicht so ganz korrekt ist: Denn die Plantagenherren würfelten einst Sklaven aus allen Teilen Afrikas zusammen. Tausende von ihnen flohen, wohl wissend, dass sie gerädert oder lebendig verbrannt würden, falls man sie wieder einfinge. Die Adoptivgemeinschaften, die sie im Dschungel gründeten, sind ethnisch sehr gemischt. Einst erreichten die alten Seefahrer das Land nur schwer - zu viele Sandbänke lauerten vor der Küste. Es dauerte bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, bevor sich die ersten Europäer in der anfangs englischen, dann niederländischen Kolonie niederließen. Trotz der Sklaven, die sie aus Afrika anschleppten, trotz der Arbeiter, die sie später aus China, Indien und Indonesien herbeilockten, trotz der Einwanderer aus Europa und Asien gelang es nie, das Land zu füllen. Als Suriname 1975 unabhängig wurde, wanderte fast ein Drittel der Bevölkerung aus und zog ins stabile Mutterland.

Station am heiligen Fluss Grankreek

Der Onkel von John, unserem Guide, blieb. Wir halten an einer Flussmündung, um ihn zu besuchen. Er sitzt auf einem Schemel vor einer verwitterten Holzhütte und lächelt, als er die Besucher sieht. Laut einer behördlichen Schätzung ist er 101 Jahre alt. Seine Hand fühlt sich leicht wie Balsaholz an. Neben ihm sitzt seine Frau und knautscht den Saum ihres orange gemusterten Kleids zwischen den Fingern. Sie ist auf jeden Fall jünger, doch niemand hat sich die Mühe gemacht, ihre Lebensjahre zu schätzen. Der Onkel ist ein bonuman, ein Heiler. Um sein Haus wachsen Kräuter mit komplizierten Namen, zusammen mit seiner Frau bestellt er noch immer den Garten. Die "Beinbruchhütte" steht darin, in ihr kann der bonuman Frakturen binnen einer Woche heilen - John schwört, er habe es selbst gesehen. Der Fluss Grankreek, an dem der Onkel wohnt, ist heilig, so heißt es. Wer sich in der Nähe des Gewässers aufhalte, sterbe nicht.

Später sausen wir mit fast 40 Stundenkilometern über den Fluss. Der Motor dröhnt und lullt uns langsam ein. Am Ufer röstet eine Frau im kupferfarbenen Satin-BH etwas Maniokmehl über offenem Feuer. Ein Krokodil döst im Schatten der Mangroven. Kinder rupfen Fische aus Netzen, die über Nacht im Fluss gelegen haben. Eine Familie wäscht sich an der Böschung; Zahnbürsten und Seife haben sie in bunten Plastikkörbchen mitgebracht. John sitzt hinten im Boot, singt leise vor sich hin und schöpft Wasser - kein korjaal, bei dem nicht etwas durch die Nähte sickert. Vorne beobachtet Herman die Spinne, die sich beim letzten Übernachtungsstopp an Bord geschmuggelt haben muss. Sie ist faustgroß, mit Beinen, lang wie Finger, und sitzt reglos auf der Plane, unter der das Gepäck lagert. Bei der nächsten Rast verschwindet sie - keiner weiß, wohin.

Am zweiten Tag unserer Reise werden die Abstände zwischen den Siedlungen immer größer. Wir sehen, dass vor manchen Hütten Äffchen angebunden sind - Dschungelhaustiere. Wo die gestampften Lehmböden der Dörfer enden, türmt sich sofort wieder Regenwald auf. Dies ist kein überschaubares Schutzgebiet, sondern pure Wildnis. Stundenlang, tagelang wird man von ihr umfangen. 600 Baumarten hat man bisher in diesem kleinen Land gezählt. In Mitteleuropa sind es nicht mehr als 50. Das Auge tastet nach Strukturen, nach Ordnung im Gewucher, und die Fantasie versucht sich eine Situation auszumalen, die einen dazu bringen würde, sich allein und ohne Ausrüstung in dieses vor Insekten sirrende, dampfige Grün zu stürzen. Beide versagen jämmerlich.

Ende der Trauerzeit

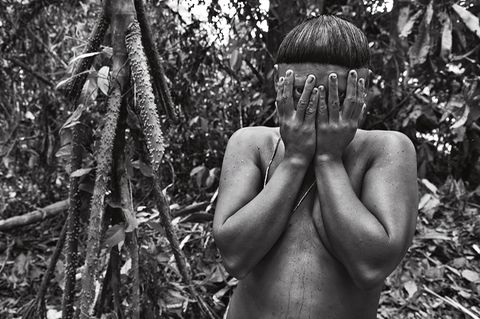

Auch die Plantagenbetreiber standen damals hilflos im Regenwald. Selbst in Kompaniestärke gelang es ihren Suchtrupps selten, die Dörfer der Flüchtlinge zu finden. Zermürbt gestanden sie den Entlaufenen daher Ende des 18. Jahrhunderts die Freiheit zu als Gegenleistung dafür, dass diese die Landgüter nicht mehr überfielen, um Essbares zu ergattern. Trotzdem wagten es manche Marrons bis Anfang des 20. Jahrhunderts nicht, den Urwald zu verlassen - sie hatten noch immer Angst vor den Weißen. Nachts streift die Luft derart viskos um die Hängematte, dass man nicht glauben möchte, dass es die gleiche Substanz ist, die einem in Deutschland um die Nase weht. Und die Gedanken ertrinken im Zirpen und Glucksen, das die Dunkelheit erfüllt. Lange bevor wir Drietabbetje erreichen, sprechen die Menschen von dem Fest. Im Hauptort der Aukaner, eines anderen Marron-Stamms, wird puu baaka gefeiert, das Ende der Trauerzeit für die Toten der vergangenen sechs Monate. Niemand lässt sich blicken in der verwinkelten Gasse aus geharktem Sand. Sie führt zu einem Haus, in dem sechs Witwen sitzen. Sie haben die Gesichter mit Tüchern verhüllt und wehklagen in höchsten Tönen. Am Ende des Rituals werden sie ihre schwarz-weiße Trauertracht ablegen und dafür rote Kleidung erhalten - als Zeichen dafür, dass sie sich wieder bunt anziehen dürfen.

Deutlich lauter geht es um die Ecke zu. Im Schatten eines Mangobaums tanzen die übrigen Dorfbewohner um einen korjaal, der gefüllt ist mit geschlagenem Zuckerrohr. Andere stampfen die Stauden mit langen Stöcken. In einem bestimmten Rhythmus schieben sich alte Männer zwischen die schwitzenden Leiber, klauben das fasrige Mus heraus, drücken den Saft aus und kochen ihn in gewaltigen Stahltöpfen ein, um ihn so zu Rum zu vergären. Frauen tragen Tischchen herbei, die bereits mit Speisen gedeckt sind. Vor dem Servieren werfen sie ein paar Bissen in den Sand für die Geister der Toten. Musik röhrt aus einer Box, auf der das Bild einer barbusigen Schönheit prangt. Noch tagelang werden alle weiterfeiern. Wir folgen wieder unserem Fluss.

Stromschnellenparcours statt Kaffeefahrt

Eine Bootstour durch Suriname ist nicht wie eine Kaffeefahrt auf dem Main. Felsen lauern im Wasser, mal dicht, mal tief unter der Oberfläche, die Tücke der Stromschnellen hängt vom Pegelstand ab. Tony steuert den korjaal in Schlangenlinien über den Fluss, bremst ab, gibt wieder Gas. Henry, der vom Bug aus mit feinen Gesten dirigiert, ruft ihm die Kommandos zu. Wenn sie unseren Nerven nicht trauen oder das Boot leichter machen wollen, setzen sie uns am Ufer ab. Dann stapfen wir zu Fuß an den Stromschnellen vorbei. Einmal schleppen wir das gesamte Gepäck über Land. Ein anderes Mal schieben wir das Boot mit vereinten Kräften eine Felskante hinauf. Um unsere Knie zischt das braune Wasser wie Pils in ein Bierglas.

Die Landschaft wird hügelig, der Fluss enger und dann wieder breiter. Nur Tony behält den Überblick in diesem Gewirr von Wasserläufen. Oft sehen wir nun stundenlang kein Dorf, kein Boot. Über unseren Köpfen krakeelen Aras. Wir sind im Stammesgebiet der Indianer. Sie müssen sehr scheue Menschen sein. Jedes Mal, wenn die Marrons ein neues Dorf gründeten, zogen sich die Ureinwohner tiefer in den Urwald zurück, bis sie sich über ihre Siedlungsgebiete einigten. Als wir in Tutu Kampu anlegen, hängen Rauchschwaden über dem Dorf. Etwa 50 Wayana-Indianer leben hier in einem Dutzend halboffener Hütten rund um den tukuspan, den kuppelüberdachten Versammlungsplatz. In jeder Hütte ist angeschürt. Ein Tapir hat am Morgen die schlechte Idee gehabt, einem Einwohner über den Weg zu laufen, als dieser Palmwedel für ein neues Dach sammelte. Nun schmurgelt das Tier säuberlich zerhackt auf sämtlichen Kochstellen. Glückliche Hunde liegen im Sand und nagen an Knochen. Tapir schmeckt wie Rind, ist nur ein bisschen zäh. In den Hütten servieren die Frauen dazu Maniokfladen, die sie auf Wellblechstücken über den Flammen backen. Niemand beachtet uns, nicht einmal die Kinder, die in einer Baumborke eine Art Bowling mit Früchten veranstalten.

Am Abend dringen unvermutete Töne durch die Dunkelheit. Der Bewohner der letzten Hütte hat einen Dieselgenerator angeworfen und von einer Kiste ein Tuch abgezogen. Zum Vorschein kommt ein Fernseher. Auf herbeigetragenen Holzbänken sitzen die Dorfbewohner unter dem freien Sternenhimmel und starren auf die flackernden Bilder. Jenseits von Apetina erreichen wir schließlich den Umkehrpunkt unserer Tour. Hier lebt kaum noch jemand - die Stromschnellen werden zu häufig und zu heftig. Bevor wir das Boot wenden, stapfen wir ein letztes Mal in den Regenwald. Bäume, hoch wie Kathedralen, lassen Blätter, groß wie Brotlaibe, auf uns fallen. Hüfthohe Ameisenhügel, ach was, verwunschene Miniaturschlösser mit Türmen und Erkern, glühen rot im Glanz der wenigen Sonnenstrahlen, die es zum Boden schaffen. Es glitzert im Grün. Jeder Schritt wirbelt modrig-warme Gerüche auf, und die unsichtbaren Vögel haben viel über uns zu sagen.