Was müssen das nur für Männer gewesen sein, die am 6. März 1864 die Wände des Falkensteins emporkletterten? Tagelang hatten damals fünf Kletterpioniere im Schatten des etwa 80 Meter hohen Falkensteins gewerkelt, hatten Holzleitern verkeilt und Seile gespannt. Sie alle waren kräftige Burschen, Turner aus Bad Schandau, die gewöhnlichen Berufen nachgingen: Tischler, Sattlermeister, Maurer.

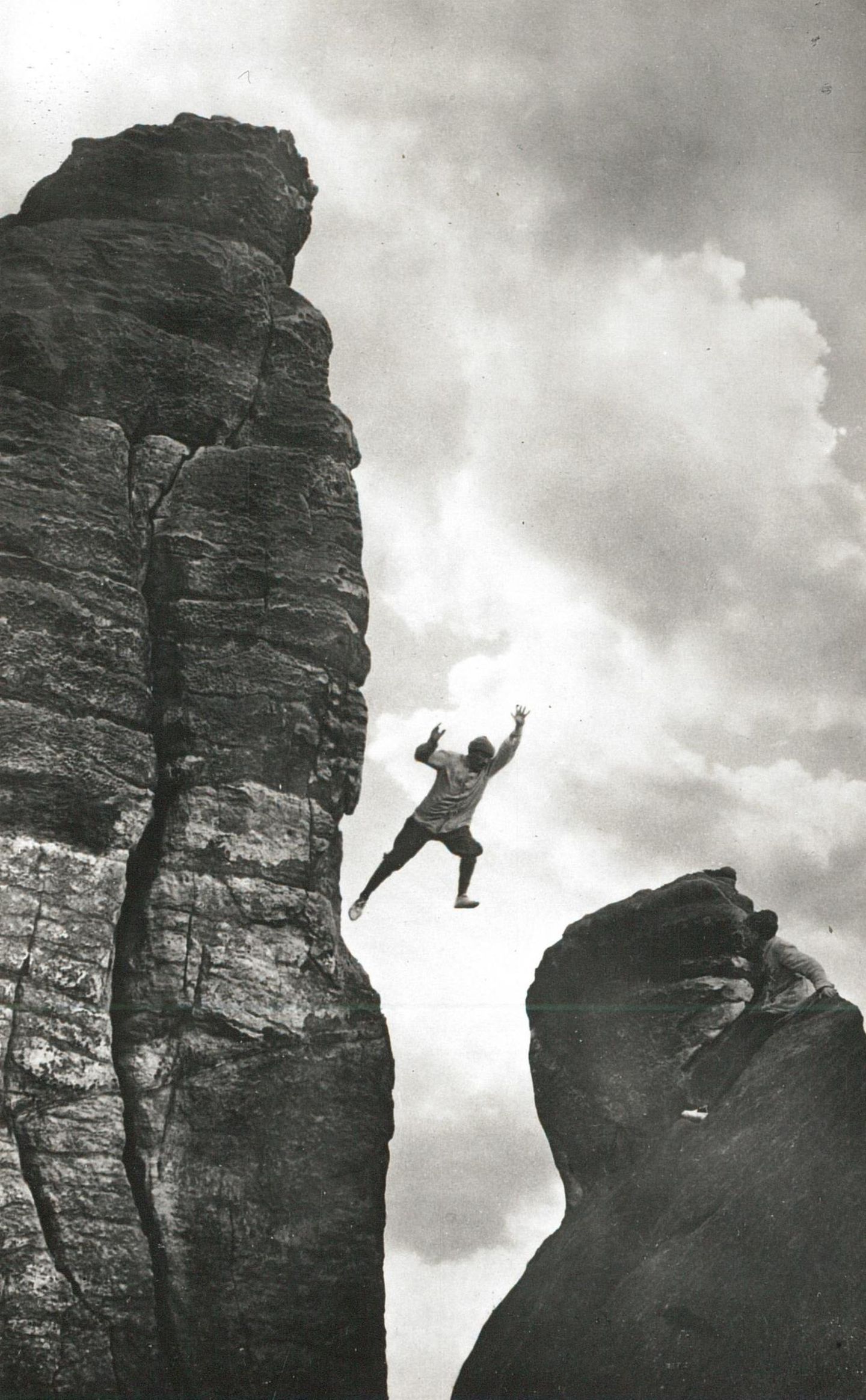

Sie bahnten sich einen Weg durch ein vollkommen unbekanntes Terrain und erreichten nach zig bangen Stunden den Gipfel. Die Turner hatten den Aufstieg aus reiner Lust am Abenteuer gewagt. Ein Motiv, das man zu ihren Lebzeiten vielleicht von großen Expeditionen in den Alpen kannte, nicht jedoch von den Felsen im eher flachen Mittelgebirge.

Wo die Schandauer Turner noch Leitern und Fixseile verwendeten, verzichteten andere Kletterpioniere bald auf künstliche Hilfsmittel: Wer nach oben wollte, durfte nur noch Hände und Füße einsetzen. Es war die Geburt des Freikletterns.

Und auch als moderne Absicherungen – Klemmkeile oder in kurzen Abständen eingebohrte Sicherungshaken etwa – immer steilere Felswände zugänglich machten, blieben die Sachsen traditionell. "Sport ist nun mal ein Spiegel der Gesellschaft. Für die Entwicklung des Freikletterns außerhalb der Sächsischen Schweiz hieß das: schneller, höher, weiter", sagt Lokalmatador Bernd Arnold, lange einer der weltweit besten Kletterer.

In der Sächsischen Schweiz gilt das Gegenteil: Bis heute sind nur wenige Sicherungsringe in den Elbsandstein geschlagen, als zusätzliche Absicherung dürfen nur Stoffschlingen in Felsspalten gefingert werden. Warum das so ist, was das für den sächsischen Kletterstil bedeutet und warum die speziellen Regeln auch Gegenwehr auf den Plan rufen, lesen Sie auf GEO+.