Zecken haben ein schlechtes Image – vor allem, weil sie Krankheiten wie Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Auch Infektionen mit dem Krim-Kongo-Fieber sind nach einem Stich der Hyalomma-Zecke möglich. Diese aus Asien stammende Gattung ist in Teilen Europas bereits verbreitet und könnte auch in Deutschland heimisch werden.

Das Erkrankungsrisiko nach einem Zeckenstich lässt sich nicht eindeutig statistisch festlegen, denn das Virusvorkommen in den Zecken kann deutlich schwanken. Durchschnittlich tragen in Risikogebieten laut RKI etwa 0,1 bis fünf Prozent der Zecken FSME-Viren in sich und Borrelien können kleinräumig in bis zu 30 Prozent der Blutsauger vorkommen. Borrelien-Infektionen wurden jedoch nur bei 2,6 bis 5,6 Prozent der von Zecken gestochenen Personen nachgewiesen – mit Krankheitssymptomen sei bei 0,3 bis 1,4 Prozent der Betroffenen zu rechnen.

Zeckenschutz: 5 Tipps halten die Parasiten fern

Trotzdem sind vorbeugende Maßnahmen wichtig, idealerweise in Kombination. Dabei müssen Naturfreunde nicht gleich zum chemischen Anti-Zecken-Spray greifen. Ein effizienter Zeckenschutz beim Wandern oder Campen gelingt schon, indem man aufmerksam ist und die Blutsauger meidet.

1. Wissen, wo man Zecken begegnet

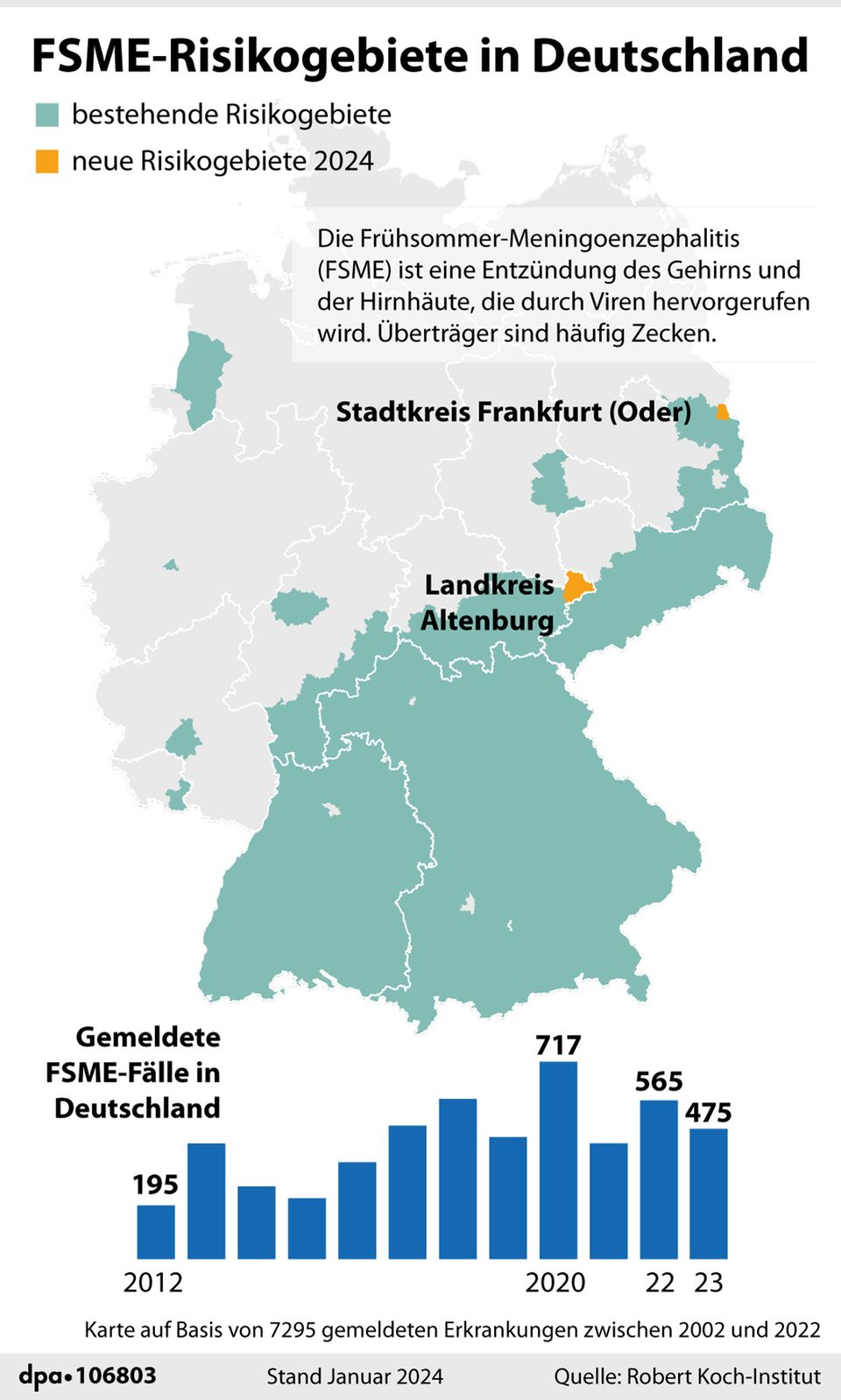

Ratsam ist zunächst, sich darüber zu informieren, ob man in einem FSME-Risikogebiet unterwegs ist. Laut dem Robert Koch-Institut zählen dazu derzeit 180 Landkreise, die meisten davon in Bayern und Baden-Württemberg:

"Unsere heimischen Zecken halten sich gerne im hohen Gras, Gebüsch, losen Laub und in nicht zu trockenen Wäldern auf", sagt die Hausärztin und Notfallmedizinerin Michaela Geiger aus Neckarsulm der dpa. Wer sich beim Wandern vor Zecken schützen möchte, bleibt also auf den Wegen und verzichtet auf Abstecher ins Unterholz. Im Campingurlaub platzieren Sie Zelte, Campingstühle sowie Rucksäcke und Kleidungstücke am besten nicht im hohen Gras. Übrigens sind Zecken nicht nur im Sommer anzutreffen, sondern schon ab einer Temperatur von ungefähr acht Grad.

2. Lange, helle Kleidung tragen

Dass Zecken sich von Bäumen auf ihre Wirte herabfallen lassen, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Meist streift man sie im Vorbeigehen von Gräsern und Büschen ab und sie halten sich fest. Selten krabbeln Zecken aktiv auf den Menschen zu − das ist zum Beispiel bei der bereits erwähnten Hyalomma-Zecke der Fall. So oder so tragen Sie zum Schutz am besten lange und dichte Kleidung, um den Parasiten so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Empfehlenswert sind zum Beispiel feste Wanderschuhe und lange Hosen, die man in die Socken stecken kann. Atmungsaktive Wanderhosen mit abnehmbaren Hosenbeinen können im Sommer sinnvoll sein - so ist eine Abkühlung immer dann möglich, wenn Sie sich außer Gefahr wissen. Hohe Kniestrümpfe oder Wandersocken mit Doppelschaft bieten maximalen Schutz.

Helle Kleidung ist deshalb vorzuziehen, weil Zecken darauf besser zu erkennen sind. So können Sie schon während des Aufenthalts in der Natur überprüfen, ob sich eine Zecke auf der Kleidung befindet und sie abstreifen, ehe sie eine freie Hautstelle findet.

3. Den Körper nach Zecken absuchen

Nach dem Ausflug ins Grüne ist es empfehlenswert, den Körper nach Zecken abzusuchen. "Da man Rücken und Kniekehlen nicht so gut einsehen kann, hilft es, sich beim Absuchen gegenseitig zu unterstützen", sagt die Notfallmedizinerin Geiger. Die Körperfalten im Intimbereich sowie die Bereiche hinter den Ohren und unter den Achseln sollte man dabei nicht vergessen. Auch eine Dusche kann Zeckenschutz bieten, wenn sich die winzigen Tiere unentdeckt auf der Haut befinden und noch nicht gestochen haben.

Ein weiterer Tipp: Outdoor-Kleidung sorgfältig im Freien ausschütteln und dann schnellstmöglich waschen.

4. Kokosöl als natürlicher Zeckenschutz?

Als natürliches Hausmittel gegen Zecken wird vor allem unter Hundehalterinnen und -haltern oft Kokosöl empfohlen. Dass die darin enthaltene Laurinsäure tatsächlich abschreckend auf die Parasiten wirken kann, hat eine Studie der FU-Berlin gezeigt. Eine Lösung mit zehn Prozent Laurinsäure habe bei 81 bis 100 Prozent der Zecken die gewünschte Wirkung gezeigt. Kaltgepresstes, unraffiniertes Kokosöl enthält um die 50 Prozent Laurinsäure und kann somit − äußerlich auf Knöchel, Unterschenkel und Handgelenke aufgetragen − die Zeckenabwehr unterstützen.

Kokosöl allein ist jedoch kein Wundermittel gegen Zecken und sollte immer mit anderen Schutzmaßnahmen kombiniert werden.

5. Anti-Zecken-Spray ist nicht die erste Wahl

Wer sich im Urlaub oder in anderen Ausnahmesituationen in einem Risikogebiet befindet und Wert auf bestmöglichen Zeckenschutz legt, kann zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen ein Anti-Zeckenmittel auf Haut und Kleidung auftragen. Mücken- oder Zeckensprays seien jedoch nur bedingt nützlich, sagt die Tropenmedizinerin Kristina Huber vom LMU Klinikum München. "Sie helfen gut gegen Mücken − dass sie aber genauso gut gegen Zecken helfen, ist nicht nachgewiesen." Hinzu kommt, dass viele solcher Sprays Insektizide enthalten, die auch anderen Insekten gefährlich werden können.

Im Test der Stiftung Warentest haben einige Sprays sehr gut bis gut abgeschnitten, was die Wirksamkeit gegen Zecken über mehrere Stunden betrifft. Allerdings: In der Kategorie "Gesundheit" holte kein einziges Mittel gute Noten, was auf Geruchsbelästigung sowie schleimhautreizendes und allergenes Potenzial zurückzuführen ist. Daher eignet sich ein solcher Zeckenschutz nicht für den täglichen Spaziergang oder den Aufenthalt im Park.

Zeckenstiche richtig behandeln und Fehler vermeiden

Und wenn es doch zu einem Zeckenstich gekommen ist? Der Rat von Notfallmedizinerin Michaela Geiger: Ruhe bewahren. "In der Regel hat man ausreichend Zeit, die Zecke zu entfernen." Bei Borreliose muss die Zecke eine gewisse Zeit an der Haut saugen, ehe sie Borrelien an den menschlichen Organismus abgibt. "Wenn man die Zecke in weniger als zwölf Stunden entfernt, hat man in der Regel nichts zu befürchten", sagt Geiger. Etwas anders sieht es bei FSME aus. Die Erkrankung wird bei einem Zeckenstich deutlich schneller übertragen. Sie ist aber auch deutlich seltener.

In aller Regel bleibt aber Zeit zur Apotheke gehen, um sich Werkzeug zum Entfernen der Zecke zu kaufen. Besonders einfach in der Handhabung sind sogenannte Zeckenhaken oder Zeckenkarten. Dank ihnen lässt sich die Zecke langsam und kontrolliert entfernen. Wer kein solches Hilfsmittel zur Hand hat, sollte trotzdem schnellstmöglich versuchen, die Zecke mit einer Pinzette oder den Fingernägeln an ihren Mundwerkzeugen (nicht am vollgesogenen Körper) zu greifen und herauszuziehen. Anschließend desinfiziert man die Wunde am besten.

Auf den Einsatz von Butter, Öl oder Klebstoff sollten Sie jedoch verzichten. Früher wurde oft empfohlen, Zecken mit diesen Hausmitteln einzureiben, damit sie keine Luft mehr bekommen und loslassen müssen. Das stimmt nach Aussage der Infektiologin Kristina Huber zwar, birgt aber die Gefahr, dass die Zecke − falls sie FSME-Viren oder Borrelien mitbringt − die Erreger durch die Reibung erst recht ausspuckt. "Daher ist von dieser Methode dringend abzuraten", sagt Huber.

Wichtig: das Datum des Zeckenstichs notieren und die Einstichstelle markieren, um sie in den folgenden vier bis sechs Wochen zu beobachten. Borreliose- und FSME-Symptome lassen sich gut voneinander unterscheiden: Bei Borreliose tritt als erstes Anzeichen klassischerweise die sogenannte Wanderröte auf. "Die Einstichstelle in der Mitte blasst ab. Darum herum entsteht ein sich ausweitender roter Hof", beschreibt Geiger. Der randbetonte Kreis kann sich dabei bis zu einem Durchmesser von zehn bis 20 Zentimeter vergrößern. Eine Borreliose lässt sich mithilfe eines Bluttests erkennen und mit Antibiotika gut behandeln. Eine FSME-Infektion beginnt laut Huber meist mit unspezifischen Krankheitszeichen wie Kopf- und Gliederschmerzen oder auch Fieber. Oft folge ein symptomfreies Intervall von knapp einer Woche, ehe dann eine Gehirnhaut-, Gehirn- oder Nervenentzündung einsetze.

Für wen ist eine Impfung sinnvoll?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Impfung gegen FSME für Kinder und Erwachsene, die sich dauerhaft in einem Risikogebiet aufhalten, die beruflich gefährdet sind (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Laborarbeit) und die Reisen mit möglicher Zeckenexposition unternehmen. Um den vollen Impfschutz zu erreichen, sind drei Impfungen erforderlich. Alle drei bis fünf Jahre sollte dann eine Auffrischimpfung erfolgen.