Erst Anfang des 20. Jahrhunderts ist dieser farbenfrohe Pilz in Europa aufgetaucht. Ursprünglich in Australien und Neuseeland zu finden, sind damals wohl einige Sporen als blinde Passagiere mit Woll- und Militärtrans-porten über das Meer verfrachtet worden.

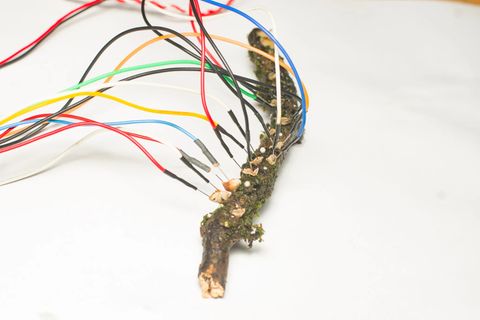

Vom Frühsommer bis in den Herbst hinein treibt der Pilz, der als Geflecht aus dünnen Fäden im Waldboden haust und sich dort von abgestorbenen Pflan-zenresten ernährt, seine Fruchtkörper aus: weiche, mit einer Pergamenthaut überspannte Gallertkugeln – sogenannte Hexeneier. Irgendwann reißt die Haut des Eis auf. Und heraus schiebt sich ein rötliches Gebilde, das allmählich vier bis sechs rund zehn Zentimeter lange Arme ausstreckt. Auf den leuchtend roten Tentakeln kleben Flecken einer tintenschwarzen Masse.

Für uns mag er eklig riechen, andere finden den Duft unwiderstehlich

Neben seinem extravaganten Aussehen ist auch sein Geruch auffallend – genauer: auffallend unangenehm. Den Armen entströmt unverkennbar ein stechendes Bukett von Verwesung. Wir Menschen nehmen das Aroma zweifelsohne als Gestank wahr.

Doch andere Organismen finden den Duft von Aas verlockend: Zielsicher steuern Mistkäfer und einige Fliegen den Fruchtkörper an – zumal er auch optisch (mindestens durch Insektenaugen betrachtet) wie ein nicht mehr ganz frisches Stück Fleisch daherkommt.

Eine perfekte Imitation. Und eine geniale List: Denn unweigerlich beschmieren sich die düpierten Sechsbeiner mit der „Tinte“. Darin enthalten: Unmengen winziger Sporen. Suchen die leer ausgegangenen Insekten schließlich das Weite, nehmen sie den Nachwuchs mit – und verbreiten ihn.

In letzter Zeit ist der tentakelige Waldbewohner aus der Gattung der Gitterpilze hierzulande immer häufiger anzutreffen. Mögliche Ursache ist der Klimawandel: Der Tintenfischpilz mag es warm.