Für einen Augenblick lassen sie die Nacht taghell erstrahlen. Danach herrscht dunkle Stille. Und plötzlich folgt ein gewaltiges Donnergrollen: Blitze haben etwas Dramatisches an sich. Und jede Sekunde durchzucken weltweit schätzungsweise 100 dieser Himmelsfunken die Atmosphäre. Kein Wunder, dass die Lichterzungen Menschen seit jeher faszinieren. Lange sprach man ihnen etwas Übernatürliches zu. In der griechischen Mythologie etwa herrschte Göttervater Zeus über das Wettergeschehen und schleuderte zornige Blitze gen Erde. Dem Glauben der Kelten nach schwang Thor den Donnerkeil. Und in der vedischen Religion Indiens war es Indra, der höchste aller Götter, der die Blitze lenkte.

Heute findet sich freilich eine profanere – und doch äußerst faszinierende – Erklärung für die grellen Himmelserscheinungen. Um zu verstehen, wie ein Blitz entsteht, muss man in eine Gewitterwolke und schließlich in die Welt der kleinsten Teilchen eintauchen. Es ist eine Reise zwischen Himmel und Erde. In deren Verlauf baut sich eine übergroße Spannung auf, die sich dann wortwörtlich "blitzartig" entlädt und dabei riesige Energiemengen freisetzt.

Doch wie entsteht ein Blitz? Verantwortlich für die Riesenfunken sind gewaltige Spannungen

Wolken setzen sich aus einer Myriade winziger Wassertropfen und Eiskristalle zusammen. Mitunter formen die so luftig erscheinenden Gebilde gigantische Strukturen – typische Gewitterwolken etwa sind rund fünf Kilometer breit und türmen sich mehr als zehn Kilometer in die Höhe.

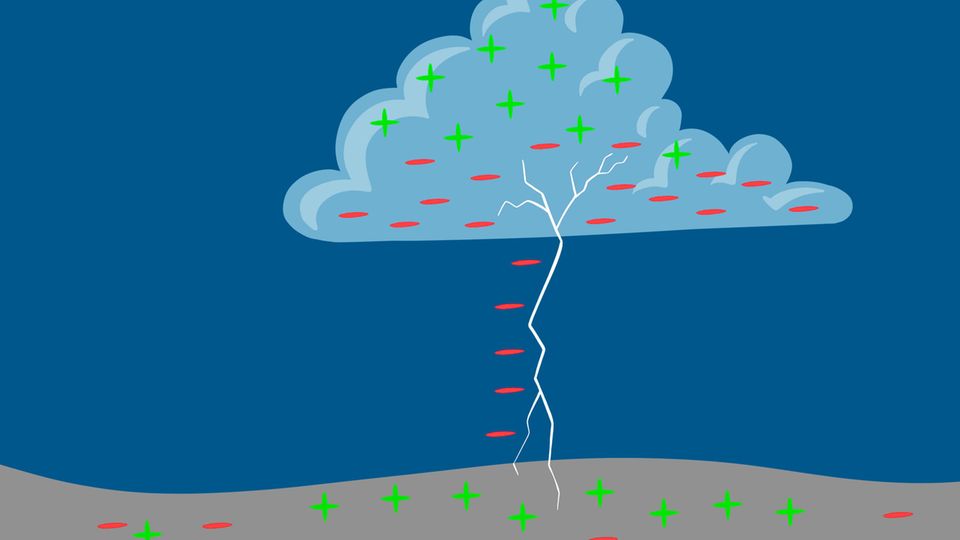

Eine solche Wolke ist überaus dynamisch, wandelt sich beständig. Und in ihrem Inneren geht es, gelinde gesagt, höchst turbulent zu. Denn dort weht der Wind, genauer gesagt ein kräftiger Aufwind. Und der hat dramatische Folgen: Die Eiskristalle sind etwas kleiner und leichter als die oft voluminöseren Wassertropfen – und werden daher nach oben gepustet. Die schwereren Tröpfchen wiederum fallen nach und nach in die unteren Schichten der Wolke. Eigentlich sind beide Komponenten – also flüssige wie gefrorene Partikel elektrisch neutral. Sie bestehen aus Atomen, die ebenso viele negative Teilchen (Elektronen) wie positive Teilchen (Protonen) bergen. Die Ladungen gleichen sich also in der Summe aus.

Doch die Turbulenzen in der Gewitterwolke führen zu einer gigantischen Verschiebung der Ladung: Einer gängigen Theorie nach rasen die Tröpfchen und die Eiskristalle aneinander vorbei, wobei sie gegeneinander prallen und sich heftig reiben. So heftig, dass die nach unten rauschenden Wassertröpfchen Elektronen von den nach oben wehenden Eiskristallen mitreißen. Das hat zur Folge, dass sich der untere Part der Wolke mehr und mehr negativ auflädt.

In einem Blitz kann sich eine Spannung von 100 Millionen Volt entladen

Diese negative Ladung wächst schließlich so stark an, dass die Wolke den Erdboden unter ihr verändert: Positive und negative Ladungen ziehen einander an, auch über Hunderte von Metern – und so kommt es, dass sich positive Ladungen, die üblicherweise gleichmäßig im Untergrund verteilt sind, mehr und mehr an der Oberfläche sammeln. Ein Vorgang, der die Anziehungskraft zwischen Himmel und Erde, Wolke und Boden, erhöht: Am liebsten würden die negativen und positiven Ladungen aufeinander zurasen, um ein Ladungsgleichgewicht herzustellen.

Doch zwischen ihnen liegt: Luft. Und die wirkt gewissermaßen wie eine Mauer, stellt der Wanderung der elektrisch geladenen Teilchen einen Widerstand entgegen. Aber die Spannung zwischen Wolke und Erde wird irgendwann so übermächtig – teils bis zu 100 Millionen Volt –, dass schließlich die Luftbarriere bricht: In der Folge werden negative Elektronen aus den Luftmolekülen herausgeschlagen. Die Luft, sie wird elektrisch leitend. Rasend schnell sucht sich die Ladung aus der Wolke einen Weg in Richtung Boden.

Dieser "Leitblitz" ist noch unsichtbar, verläuft oft in einer Zickzacklinie mit zahlreichen Seitenästen. Von der Erde aus – vor allem von erhöhten Objekten – schlagen ihm vergleichbare Ladungskanäle entgegen. Daher treffen Blitze oft Gebäude oder Bäume. In dem Moment, wenn zwischen Wolke und Erde eine durchgehende Verbindung besteht, kommt es zu einer Art Kurzschluss. Durch diese schmale, oft nur einen Zentimeter breite Gasse – den Blitzkanal – fließt abrupt ein starker elektrischer Strom. Denn Strom ist, physikalisch betrachtet, nichts anderes als ein gerichteter Fluss elektrisch geladener Teilchen und bei einem Blitz können sich mitunter Stromstärken von mehr als 100.000 Ampere aufbauen.

Endlich, so könnte man sagen, vermag sich die gewaltige Spannung zu entladen – und der Strom heizt die Luft auf bis zu 30.000 Grad Celsius auf. 15 Mal höhere Temperaturen, als in einem Hochofen herrschen. Und heiß genug, dass die Luft für einen Moment gleißend hell erstrahlt: als Blitz.

Blitz und Donner: Zwei Phänomene, die bei Gewittern stets zusammengehören

Obendrein dehnt sich die Luft kurzzeitig aus, krachend klingende Schallwellen breiten sich in alle Richtungen aus: Es donnert. Da der Schall mit rund 330 Metern pro Sekunde unterwegs ist, lässt sich die eigene Entfernung zu einem beobachteten Blitz leicht bestimmen. Einfach die Sekunden bis zum Donner zählen und durch Drei teilen. Dann erhält man die Distanz in Kilometern.

Bei Weitem nicht alle Blitze zucken übrigens hinunter bis zum Boden, gehören also zur Kategorie "Erdblitz". Die Luftbarriere ist enorm – und so entlädt sich das Gros der aufgebauten Spannungen innerhalb der Gewitterwolke selbst, fällt mithin in die Kategorie "Wolkenblitz". Und auch in höheren Schichten der Atmosphäre blitzt es. Manche dieser Entladungen leuchten bläulich, andere verästeln sich grellrot. Und bisweilen schießen gigantische Funken bis zu 70 Kilometer empor. Doch ganz gleich, ob ein Blitz in die Erde einschlägt oder in den Wolken leuchtet: Stets geht es um einen Ausgleich der Ladungen, darum, dass ein starker Strom fließt, der die Umgebung höllisch erhitzt.

Die Energie, die beim Wetterleuchten in Sekundenbruchteilen frei wird, kann gigantisch sein: bis zu zehn Millionen Joule pro Blitz. So viel also, wie ein Zweipersonenhaushalt in einem ganzen Jahr braucht. Schlagen Blitze in Sand ein, schmilzt dieser und wird zu Glas. Derartige Röhren finden sich zum Beispiel in den Dünen der Sahara.

Die enorme Kraft, die ein Blitz entfacht, kann zuweilen heftige Schäden anrichten. Zahlreiche Stromausfälle gehen auf das Konto der Himmelsfunken. Immer wieder lassen sie auch Kommunikationsnetze zusammenbrechen, stören empfindliche Elektronik in Fabriken. Besonders tragisch ist es natürlich, wenn Menschen vom Blitz getroffen werden. Zwar kommen die meisten mit dem Leben davon, doch teils mit schweren Verletzungen. Verbrennungen etwa, Lähmungserscheinungen, Hirnschäden. Manche dagegen überleben den Stromschlag nicht: Allein in Deutschland sterben jedes Jahr etwa sieben Betroffene. Weltweit fordern die Entladungen zwischen Himmel und Erde wohl mehrere Tausend Todesopfer.

Vielleicht aber wohnt Blitzen auch etwas Lebensspendendes inne. Zumindest, wenn man in die graue Vorzeit unserer Erde blickt. Denn die Funken jagten auf unseren Planeten, lange bevor sich Organismen darauf entwickelten. Und manche Forschenden gehen davon aus, dass sich erst kraft der elektrischen Entladungen jene komplexen organischen Moleküle bilden konnten, aus denen schließlich die ersten Lebensformen entstanden.