Man könnte meinen, es handele sich um die Gruselgeschichte aus einem Science-Fiction-Epos. Protagonist: ein parasitisches Alien, das sich in die Körper von Tieren schmuggelt. Und das seine Wirte so manipuliert, dass es auf perfide Art von Opfer zu Opfer weitergegeben wird. Doch das bizarre Schauspiel findet tatsächlich statt, tagtäglich, und zwar direkt vor unserer Haustür.

Der Protagonist heißt Dicrocoelium dendriticum, auch als Kleiner Leberegel bekannt: Der rund ein Zentimeter lange Saugwurm haust in der Leber von Schafen – genauer gesagt: den Gallengängen. Dort legt der Schmarotzer, der bis zu sechs Jahre alt werden kann, eine Vielzahl von Eiern. Die werden mit dem Gallenfluss in den Darm der Schafe gespült. Und gelangen, wenn der Wirt mal muss, mitsamt der Fäkalien hinaus ins Freie.

Um selbst einmal erwachsen zu werden, Eier zu legen, also den Lebenszyklus zu schließen, muss der Nachwuchs des Parasiten irgendwie und irgendwann wieder in ein Schaf gelangen. Und verfolgt für dieses Vorhaben eine geradezu unglaubliche Strategie.

Der Parasit legt es darauf an, dass Schnecken über den Kot der Schafe kriechen

Da liegt er nun, der eiverseuchte Kot. Doch mit etwas Glück geht der Plan des Leberegels auf: Dann kriecht eine Schnecke schnurstracks über den Schafskot. Wenn das Weichtier mit seiner Raspelzunge etwas von den Hinterlassenschaften verputzt, nimmt es automatisch auch die Eier des Parasiten in sich auf.

Im Schneckeninnern schlüpfen nun aus den Eiern winzige, mit Wimpern umkränzte Larven. Die bohren sich in den Darm der Schnecke und nisten sich im Gewebe ein. Hier machen sie eine Art Metamorphose durch, verwandeln sich schließlich zu einem weiteren Larvenstadium, das sich mithilfe eines kleinen Ruderschwanzes fortbewegt. Ihr Ziel: die Atemhöhle des Wirts. Dort angekommen, durchlöchern sie das empfindliche Gewebe. Ein Akt mit Folgen: Die Lungenschleimhaut der Schnecke wird so gereizt, dass sie kleine Schleimballen "aushustet" – natürlich voller Leberegellarven.

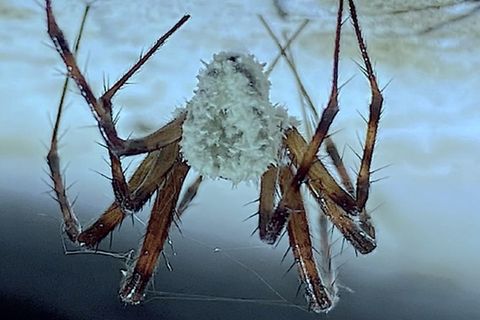

Schon wieder sind die Parasiten im Freien, gewissermaßen im schaumigen Sekret der Schnecke gefangen. Und müssen schleunigst dafür sorgen, dass sie in den nächsten Wirt gelangen. Denn im Auswurf können sie nur wenige Tage überleben. Wie gut, dass der Schneckenschleim hungrige Mäuler anlockt: Ameisen der Gattung Formica schlecken die Ausscheidungen begierig auf. Und gewähren damit unwillkürlich der Wurmbrut Zugang in ihren Wirtsleib.

Im Hinterteil der Ameisen machen die Larven wieder eine Wandlung durch. Als würden sie sich gegenseitig absprechen, begibt sich allerdings eine der Larven auf den Weg in den Kopf der Ameise und bohrt sich in einen Teil des Nervensystems.

Mit Biochemie manipuliert der Hirnwurm das Verhalten seines Wirts

Dieser "Hirnwurm" verändert das Wesen seines Wirts. Mit gezielter Biochemie greift er in das Verhaltensrepertoire der Ameise ein. Tagsüber benimmt sich das Tier zwar völlig unauffällig, geht seinem normalen Ameisendasein nach. Doch wenn der Abend dämmert, kehrt der hirnmanipulierte Wirt nicht mehr – wie er es zuvor stets getan hat – mit den Artgenossen zurück in den Erdbau. Stattdessen klettert die infizierte Ameise auf einen Grashalm: Oben angelangt bekommt sie einen Kieferkrampf und verbeißt sich in die Spitze des Halms. Bis zum Morgen verharrt das Insekt in dieser Stellung. Oft geschieht nichts, dann lösen sich allmählich, mit steigender Temperatur, die Kiefer wieder und die Ameise krabbelt unbeirrt umher. Doch bei Einbruch der Dunkelheit wiederholt sich die Prozedur. Immer und immer wieder.

Bis der Zufall es schließlich so will, dass in den frühen Morgenstunden ein Schaf des Weges kommt – und beim Grasen eben jenen Halm und gleich mit ihm die Ameise auffrisst. Genau darauf hat es der Parasit abgesehen: Denn nun – nach dem Umweg über die hustende Schnecke und die schleimschlürfende Ameise – ist der Nachwuchs endlich wieder dort angekommen, wo er erwachsen werden kann. In seinem Hauptwirt: dem Schaf. Spätestens im Magen und Darm des Weidetieres wird die Ameise verdaut, die Larven kommen frei. Nun rudern sie über die Gallengänge in die Leber des Schafes. Hier reifen sie zu ausgewachsenen Leberegeln heran. Die legen wieder fleißig Eier: Der Zyklus schließt sich.

Ja, die Evolution – besonders die der Parasiten – hat sich geradezu verrückt wirkende Mechanismen "ausgedacht". Naturgeschichten, die denen aus dem Kosmos von Fantasy oder Science-Fiction in nichts nachstehen.