Wer zum ersten Mal Bekanntschaft mit einer Hirschlausfliege macht, glaubt oft, eine große und ungewöhnlich flinke Zecke krabbele da über die Haut. Ein kribbelnder Plagegeist jedenfalls, den man nur recht schwer mit den Fingern zu fassen oder mit der Hand fortzuwischen vermag, so geschickt huscht das schwarzbraune Tier am Körper entlang.

Kein Wunder, dass mitunter von "fliegenden Zecken" die Rede ist: Doch bis auf eine (zumindest aus Laiensicht) gewisse Ähnlichkeit und die Tatsache, dass Hirschlausfliegen gern Blut saugen, haben sie wenig mit Zecken gemein. Die nämlich gehören zu den Spinnentieren und haben acht Beine. Lipoptena cervi aber zählt zu den Sechsbeinern, ist also ein Insekt.

Von Natur aus stehen die Schmarotzer aus der Familie der Lausfliegen – wie der Name schon vermuten lässt – eher auf Rothirsche, Rehe, Elche. Auch Wildschweine, Füchse oder Dachse kommen zuweilen als Wirte in Frage. Tiere, die sich eben dort aufhalten, wo Hirschlausfliegen umherschwirren: in Wäldern und an deren Rändern. Genau hier kommt es gelegentlich dazu, dass sie auch Menschen sowie Haustiere, etwa Hunde und Pferde, anfliegen.

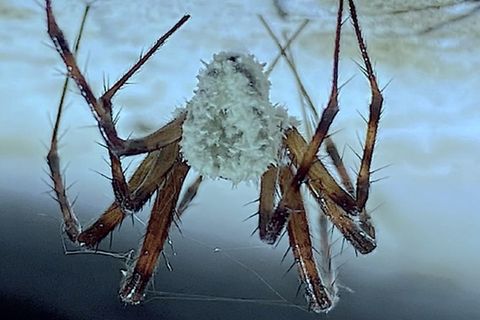

Die Hirschlausfliege wirft ihre Flügel ab: Sie braucht den Flugapparat nicht mehr

Haben die Blutsauger ein potenzielles Opfer ausfindig gemacht, landen sie auf dessen Fell, halten sich mit ihren kräftigen, krallenbewehrten Beinen an den Haaren fest und beginnen, nach einer passenden Stelle zu suchen, um eine Portion des roten Lebenssaftes abzuzwacken. Wird der Wirt für geeignet befunden, entledigen sich die Weibchen (nur sie saugen Blut) ihrer Flügel, die sie fortan nicht mehr brauchen. Denn bis zu ihrem Lebensende – so zumindest das Ziel – soll das auserwählte Tier Heimstätte und Nahrungsspender sein.

In den kommenden Wochen wird sich das Weibchen immer wieder am Wirtsblut laben und anstatt weiterhin Kraft in den nutzlos gewordenen Flugapparat zu stecken, gilt es nun, soviel Energie wie möglich in die nächste Generation zu investieren. Schließlich reift der Nachwuchs bereits heran, und zwar auf ungewöhnliche Weise. "Die Larven schlüpfen noch im Körper der Weibchen aus den Eiern – eine Rarität unter Insekten", sagt der Entomologe Thomas Hörren, Experte für die Biodiversität von Insekten. "Sie entwickeln sich so lange im Mutterleib, bis sie verpuppungsfähig sind."

Dann kommt es zum letzten Akt: Die altersschwachen und bald sterbenden Weibchen lassen sich zu Boden fallen und geben die Larven frei: Die buddeln sich rasch ins Erdreich ein, verpuppen sich dort, überwintern und machen im kommenden Jahr die Metamorphose zur flügeltragenden Hirschlausfliege durch. Meist schlüpfen die Tiere im Spätsommer und den Herbstmonaten und kommen dann in Hochzeitsschwärmen zusammen. "Meist bilden sich die Schwärme dort, wo es viele Wildtiere – und damit genug potenzielle Wirte – gibt", sagt Hörren. Während die Männchen nach der Paarung sterben, suchen die Weibchen, den Nachwuchs im Leib tragend, einen Wirt auf: Der Zyklus schließt sich.

Es kursieren etliche Mythen über die "fliegenden Zecken"

Der Klimawandel, so hört und liest man bisweilen, führe hierzulande zu einer Vermehrung der Schmarotzer. Doch dass die Zahl der Hirschlausfliegen aufgrund milderer Winter zunimmt, sich die Parasiten in Deutschland immer weiter ausbreiten oder die Zeit ihres Schwärmens früher beginnt, kann Hörren nicht bestätigen: "Bislang gibt es keine wissenschaftliche Studie, die eine solche Änderung der Phänologie belegt."

Ein weiterer Mythos betrifft die Gefährlichkeit der Hirschlausfliege für uns Menschen. Zwar steuert Lipoptena hin und wieder Homo sapiens an, in der Hoffnung, es handele sich um einen geeigneten Wirt. Doch erstens kommt es selten überhaupt zu Bissen. "Anders als bei Bremsen, die man oft erst beim Stich wahrnimmt, bemerkt man Hirschlausfliegen meist sofort", sagt Hörren. "Mit ihren kräftigen Beinchen laufen die kleinen Insekten über die Haut und machen sich durch ein deutliches Kribbeln bemerkbar." Und niemand braucht dann in Panik zu geraten, so der Entomologe. Denn in der Regel hat man genügend Zeit, die Tiere vom Körper abzusammeln.

Schafft es eine Hirschlausfliege dennoch, unbemerkt eine geeignete Körperstelle zu erreichen (meist den Nacken oder die Kopfhaut), setzt sie zunächst zu einem Testbiss an. Und merkt spätestens jetzt, dass sie irrtümlicherweise auf einem "Fehlwirt" gelandet ist. Häufig haben die Parasiten dann noch nicht ihre Flügel abgeworfen – und machen sich von dannen. "Es gibt keinen einzigen verbrieften Fall, bei dem eine Hirschlausfliege über längere Zeit auf einem Menschen geblieben ist", sagt Insektenforscher Hörren.

Nach einem – wenn auch unwahrscheinlichen – Testbiss kann es allerdings zu lokalen Beschwerden kommen. Hautrötungen, Juckreiz, Quaddeln. Meist klingen die Symptome nach zwei Wochen ab. Manche Mediziner vermuten, dass das Bakterium Bartonella schoenbuchensis zu solchen Entzündungsreaktionen führen kann (rund 90 Prozent aller Hirschlausfliegen tragen die Mikrobe in sich). Die Zentrale Kommission für biologische Sicherheit sieht in der Hirschlausfliege daher einen potenziellen Überträger für Zoonose-Erreger. Doch Belege hierfür fehlen bislang. Möglich, so Hörren, sei auch, dass man beim Kratzen Keime in die Wundöffnung eintrage und sich die Stichstelle dadurch entzünde.

Wer eine Hirschlausfliege entdeckt, sollte Ruhe bewahren: Es besteht keine Gefahr

Klar: Wer eine Hirschlausfliege auf seiner Haut entdeckt, mag im ersten Moment erschrecken. Der platte Körper, die krummen Beinen, der rasche, teils seitwärts gerichtete Gang – all das mag beängstigend wirken. Doch man sollte Ruhe bewahren: Es besteht keine akute Gefahr. Und der Plagegeist lässt sich in aller Regel vor einem Biss entfernen.

Sicher ist, dass sich nicht erst heute Menschen über den Parasiten wundern. Aller Wahrscheinlichkeit nach kannten schon unsere entfernten Vorfahren die Schmarotzer – und hatten hin und wieder das zweifelhafte Vergnügen, ihnen zu begegnen. Bei der Gletschermumie Ötzi haben Forschende Fragmente von Hirschlausfliegen gefunden. Allerdings fanden sich die parasitischen Überreste in der Pelzbekleidung des Mannes aus dem Eis. Und die war teils aus der Haut von Hirschen gefertigt. Den eigentlichen Wirten von Lipoptena cervi.