Nach dem Klima geht es jetzt um Artenschutz: In dieser Woche tagt die COP20 in Samarkand, Usbekistan. Dabei besprechen die 185 Staaten, die das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES unterzeichnet haben, wie sie den Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten international begrenzen wollen. Zum allerersten Mal könnten Haiarten auf die Liste kommen, die für ihr Leberöl gejagt werden. Denn das steckt immer noch in unseren Salben, Cremes und Impfungen.

CITES kennt mehrere Schutzmechanismen: Arten, die im Anhang I stehen, dürfen gar nicht international gehandelt werden. Dort sind im Moment mehr als 1000 Arten verzeichnet. In Anhang II sind sogar fast 40.000 Tiere und Pflanzen gelistet. Sie und ihre Produkte dürfen zwar weiter Grenzen passieren, aber nur unter strengen Auflagen. In Anhang III werden die gut 500 Arten aufgenommen, die in einem Land bereits geschützt sind – und für deren Erhaltung weitere Partner gesucht werden.

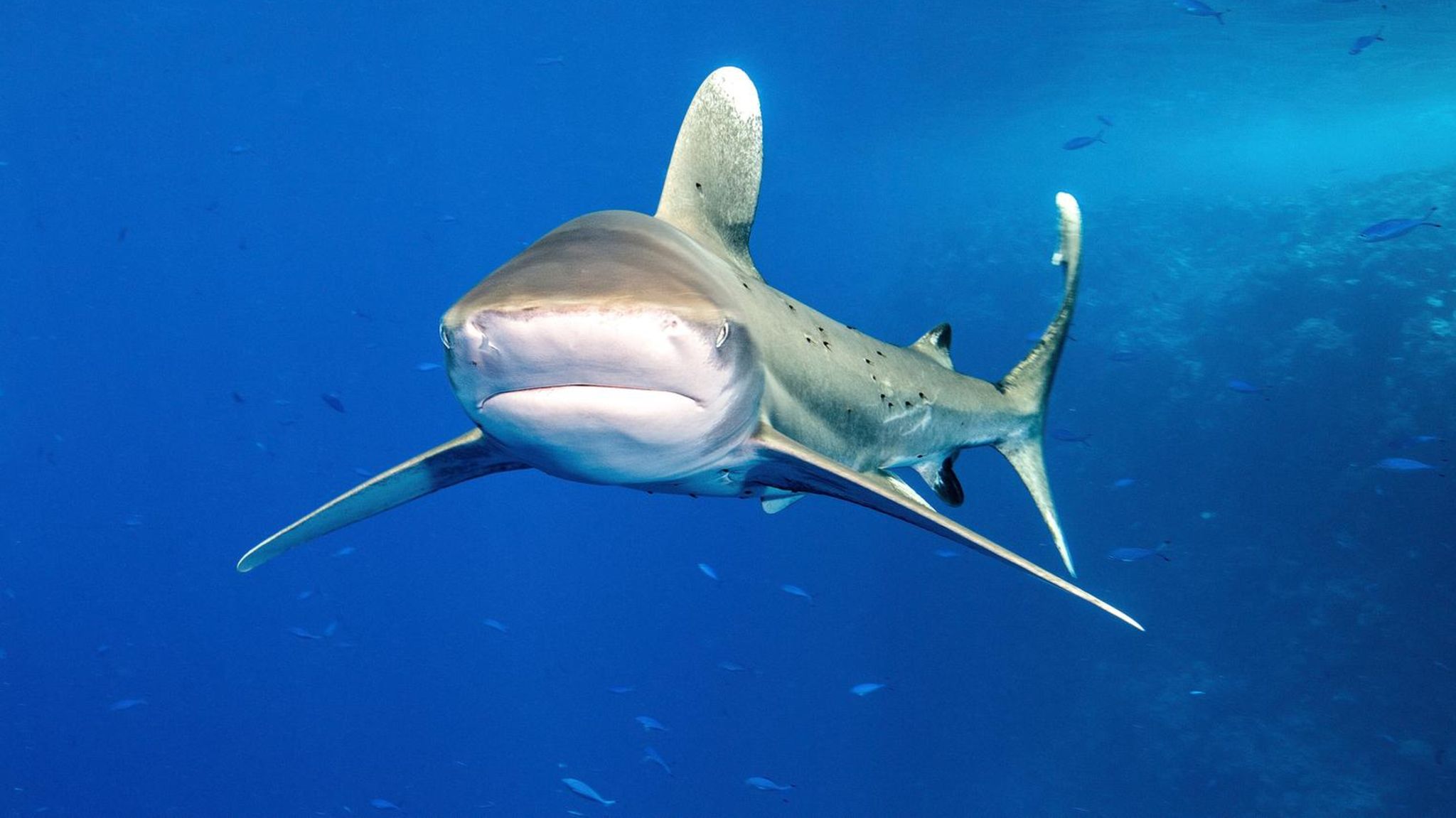

Geht es nach dem Wunsch der Antragsteller, sollen nun auch Schlingerhaie auf den Anhang II. Eine Haifischfamilie mit großen Glupschaugen, die tief verborgen im Meer lebt – und die trotzdem heftig bejagt wird. Denn ihr Leberöl besteht zum Großteil aus begehrtem Squalen, das Faltencremes schneller einziehen und Nahrungsergänzungsmittel besser wirken lässt. Matt Collis vom International Fund for Animal Welfare IFAW erzählt im Interview, was die Haie so besonders macht, wo sie bereits fast verschwunden sind – und wie man Produkten aus Haifischleberöl aus dem Weg gehen kann.

Herr Collis, was macht Schlingerhaie so besonders?

Schlingerhaie sind Spezialisten der Tiefsee. Sie leben in 200 Meter Tiefe und darunter, oft bis zu einem Kilometer – Regionen, in die nur sehr wenig Sonnenlicht gelangt. Aus diesem Grund haben sie große, grüne Augen, die an Insekten erinnern und ihnen ein sehr charakteristisches Aussehen verleihen. Nicht gerade hübsch, aber außergewöhnlich.

Warum werden sie gejagt?

Auch das ist eine Besonderheit ihres Lebens in der Tiefsee. Viele Fische haben eine Schwimmblase. Wie eine Luftkammer bläht sich das Organ auf und leert sich wieder, sodass sich die Tiere an die Tiefe und den Druck im Wasser anpassen können. Schlingerhaie aber haben keine Schwimmblase. Sie nutzen stattdessen das Öl in ihrer Leber, um einen ganz ähnlichen Prozess durchzuführen. Genau das macht sie für die Fischerei so wertvoll. Denn das Leberöl vieler Haie enthält das Nebenprodukt Squalen, das vor allem in Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten und ähnlichen Produkten verwendet wird. Das Leberöl von Schlingerhaien besteht sogar zu 70 Prozent aus Squalen – ein viel höherer Gehalt als bei allen anderen Haien.

Was bewirkt Squalen?

Der Stoff ist ein Bestandteil des Öls und hilft unter anderem, Feuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern. Squalen ist besonders in der Kosmetikindustrie begehrt, da es ein sehr wirksamer Feuchtigkeitsspender ist. Auch die menschliche Haut und menschliches Blutserum enthalten Squalen.

Wie wirkt sich der Fang auf die Bestände aus?

In den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten wurden Schlingerhaie immer gezielter befischt, um ihr Öl zu gewinnen und es auf internationalen Märkten zu verkaufen. Und wirklich überall, wo das passiert, sind die Populationen völlig zusammengebrochen. Wir sprechen von einem Rückgang um 80 bis 90 Prozent. Schlingerhaie sind besonders gefährdet, da sie nicht sehr produktiv sind. Sie pflanzen sich nur alle zwei bis drei Jahre fort und haben in der Regel nur ein einziges Junges pro Wurf. Sie sind schlicht nicht in der Lage, sich so zu regenerieren wie andere Fische. Und es gibt weltweit, wenn überhaupt, nur sehr wenige Kontrollen.

Wo werden diese Haie vor allem gejagt?

Es gibt kein Land, das besser oder schlechter dasteht. Letztes Jahr wurde eine Forschungsarbeit veröffentlicht, die sich mit dem Zustand der Schlingerhaie und den Auswirkungen der Fischerei auf sie befasste: im Indischen Ozean, um Australien, im Pazifischen Ozean, im Nordostatlantik und vor der Westküste Afrikas. Überall, wo sie befischt wurden, sind die Populationen stark zurückgegangen. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt: Früher wurden Schlingerhaie eher zufällig mitgefangen, wenn sie weiter oben in der Wassersäule schwammen. Aber die Fischereien sind besser darin geworden, ihre Beute gezielt zu fangen. Sie verwenden ausgefeilteres Equipment, das auch leichter verfügbar ist. Auch die Boote können weiter vor der Küste fahren als früher. All diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Intensität der Fischerei zugenommen hat. Die meisten Schlingerhai-Arten stuft die Rote Liste der IUCN mittlerweile als gefährdet oder vom Aussterben bedroht ein.

Das erste internationale Abkommen zum Handel mit Wildtieren wurde für Säugetiere auf dem afrikanischen Kontinent geschlossen. Bis heute denken wir bei illegalem Wildtierhandel an Säugetiere, an Pelze, Nashorn oder Elfenbein. Wie schwierig ist es, Fischerei und deren Produkte zu regulieren?

Es gab am Anfang viel Widerstand dagegen, kommerziell befischte Arten in das CITES-Abkommen aufzunehmen. Man war der Meinung, dass Fischerei auf nationaler Ebene oder durch regionale Abkommen geregelt werden müsste. Als vor etwa zehn Jahren die ersten Anträge gestellt wurden, war das sehr umstritten. Aber wir vom IFAW und viele andere Organisationen haben darauf gepocht, dass wir Haie genauso behandeln müssen wie Säugetiere an Land: als Wesen, die bedroht sind und Schutz verdienen. Schließlich ist die Lage für die Haie furchtbar.

Hat sich seitdem etwas geändert?

Ursprünglich wurden Haie vor allem für ihre Flossen gejagt, für Suppen etwa. Deshalb lag der Schwerpunkt früherer CITES-Anträge auf Tieren, die im Flossenhandel sehr gefragt waren. Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Fokus jedoch auf andere Haiarten. Heute sind etwa 150 Haiarten in den CITES-Anhängen aufgeführt. Das sind fast alle, die für den Flossenhandel befischt, und etwa die Hälfte der Arten, die für den Fleischhandel gefangen werden. Bislang hat sich jedoch niemand mit dem internationalen Handel mit Haifischöl befasst. Das macht den aktuellen Antrag besonders interessant: Zum ersten Mal sollen Arten, die wegen ihres Öls gefangen werden, aufgenommen werden.

Was würde sich ändern, wenn das gelingt?

Der Schlingerhai-Antrag zielt auf den Anhang II. Internationaler Handel wäre damit weiter möglich, aber nur mit Genehmigung. Dazu müssen die Händler ein sogenanntes Legal Acquisition Finding vorlegen: Sie müssen nachweisen, dass ihr Produkt legal, mit korrekter Ausrüstung und Techniken, von einer staatlich beauftragten Fischerei an einem Ort gefangen wurde, an dem Fischen auch erlaubt ist. Das setzt außerdem eine Nachhaltigkeitsbewertung voraus. Die Regierung muss also nachweisen, dass der Handel einer bestimmen Menge an Schlingerhai-Produkten tatsächlich nachhaltig ist. Das wird natürlich eine große Herausforderung bei Arten, deren Bestand bereits um 80 bis 90 Prozent zurückgegangen ist.

Die Aufnahme in die Liste könnte also effektiv zu einem Ende des Handels mit Schlingerhaien führen?

CITES-Anforderungen zwingen die Länder dazu, ihre Fischerei genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie müssen die Nachhaltigkeit durch nationale Maßnahmen verbessern. Oder, wenn das nicht möglich ist, den internationalen Handel vollständig einstellen. Das bedeutet nicht, dass Schlingerhaie nicht mehr befischt und für inländische Zwecke genutzt werden dürfen. Aber es beseitigt den entscheidenden Treiber – die Nachfrage auf dem internationalen Markt –, der diese Art des Fangs außer Kontrolle geraten lässt.

Welche Produkte enthalten denn Haifischleberöl?

In erster Linie sind es Kosmetikprodukte: Feuchtigkeitscremes, Sonnencremes, Lippenstifte, Gesichtsöle. Es steckt auch in Nahrungsergänzungsmitteln. Omega-3-Fettsäuren etwa und ähnliche Produkte werden oft aus Fischölen gewonnen, darunter auch aus Haifischleberöl. Squalen wird außerdem in einigen Impfstoffen als Adjuvans verwendet, das dem Körper hilft, sie aufzunehmen. Dabei ist Squalen nicht nur in Haifischlebern enthalten, sondern auch in ölhaltigen Pflanzen wie Oliven. Derzeit gibt es jedoch keine Kennzeichnungsvorschriften für Squalen. Wenn es also in der Inhaltsstoffliste eines Produkts aufgeführt ist, bleibt unklar, ob es aus Haifischen, Pflanzen oder synthetischen Quellen gewonnen wurde.

Wie können Verbraucher dann Produkte aus Haifischleberöl vermeiden?

Das kann man leider nicht, sofern ein Produkt nicht ausdrücklich als vegan gekennzeichnet ist. Zumindest haben einige der größten Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Unilever die Verwendung von Haifisch-Squalen ausgeschlossen.

In welchen Produkten finden wir in Europa typischerweise Haifisch-Squalen?

Die kurze Antwort: Wir wissen es nicht. Es gibt verschiedene Tests für DNA und Isotope, mit denen die Herkunft festgestellt werden könnte. Doch die werden nicht regelmäßig durchgeführt. Deshalb ist die Aufnahme in CITES so wichtig: Es erzwingt eine Veränderung entlang der gesamten Lieferkette, weil man ganz am Anfang ansetzt, nämlich beim Fang. Alle Beteiligten müssen dann wissen und nachweisen, ob sie dieses Produkt international handeln dürfen.

Gibt es solche Produkte denn überhaupt auf dem europäischen Markt?

Ja, das wissen wir mit Sicherheit. In den Niederlanden gab es vor Kurzem eine TV-Dokumentation, deren Macher ohne Probleme eine Hämorrhoidencreme mit Schlingerhai-Öl entdeckten. Sie konnten sie eindeutig einer australischen Schlingerhai-Fischerei zuordnen. Es gibt definitiv Produkte in der Europäischen Union, die das Öl enthalten. Dass wir Haie für unsere Gesichts- und Po-Creme töten – das ist schon ein ziemlich trauriger Zustand.

Vor allem, wenn es pflanzliche und synthetische Alternativen gibt.

Genau. Und die sind weit verbreitet. Als die neuen Covid-Impfstoffe auf den Markt kamen, gab es fast eine Hysterie. Leute aus dem Naturschutz fürchteten, jetzt müssten Millionen von Haien sterben, um all die zusätzlichen Impfstoffe herzustellen. Aber letztlich ist das gar nicht passiert. Es hängt immer davon ab, woher das Squalen stammt. Das Problem für die Schlingerhaie ist, dass der Squalen-Gehalt in ihrem Leberöl so extrem hoch ist. Das macht es trotz Alternativen zu einem begehrten Rohstoff. Um die gleiche Menge Squalen zu gewinnen, braucht man schlicht viel mehr pflanzliches Material.

Wie viel Haifisch-Squalen wird weltweit verwendet?

Die Zahlen, die wir finden, schwanken zwischen 100 und 2000 Tonnen pro Jahr. Aber sie stammen nur von den Fischereien, die das anmelden, und dazu besteht derzeit ja keine Verpflichtung. Eine Zahl, die wir kennen: Weltweit werden jedes Jahr etwa 100 Millionen Haie in der Fischerei getötet.

Wie schätzen Sie die Chance ein, dass die Schlingerhai-Arten in das CITES-Abkommen aufgenommen werden?

Ich bin optimistisch. In den vergangenen zehn Jahren hat eine starke Gruppe von Ländern weltweit erkannt, dass Haie mit ernsten Problemen konfrontiert sind und ihr Bestand dramatisch zurückgegangen ist – und zwar durch die internationale Nachfrage nach ihren Produkten. Daher bin ich zuversichtlich, dass dieselben Länder jetzt sagen: Schlingerhaie verdienen denselben Schutz wie die Haiarten, die für ihre Flossen gejagt werden.