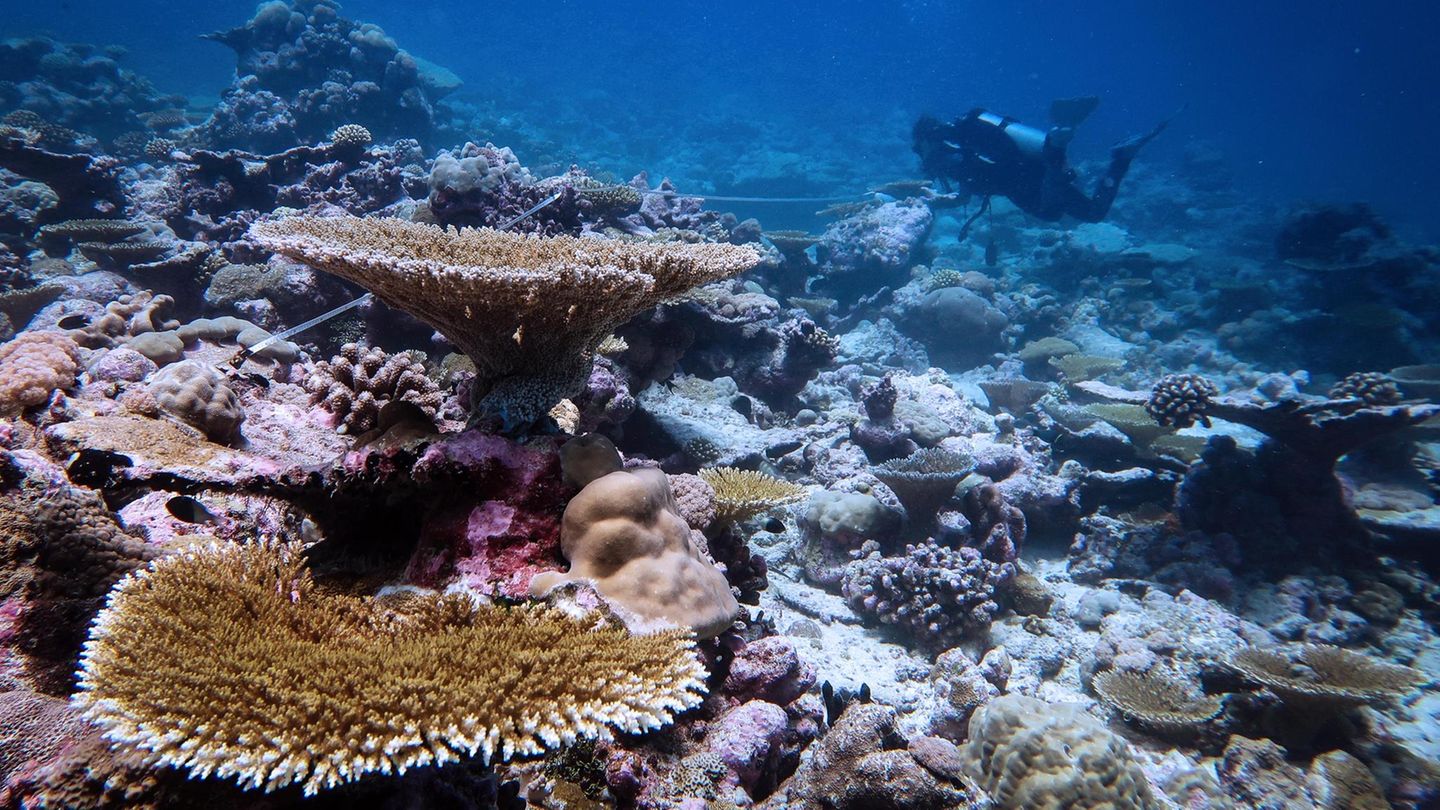

Korallenriffe sind Hotspots der Artenvielfalt – und sie leiden unter der Erderwärmung. Das größte Riff der Erde etwa, das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens ist heute offiziell in einem "sehr schlechten" Zustand. Doch so schnell geben die Korallen nicht auf. Zumindest nicht überall.

Ein Forschungsteam des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) und der Universität Exeter hat beobachtet, dass sich auch großflächig geschädigte Riffe innerhalb weniger Jahre fast vollständig erholen können. Untersucht haben die Forschenden Korallenriffe des abgelegenen Chagos-Achipels im Indischen Ozean.

Riffbildende Korallen reagieren extrem empfindlich auf Schwankungen der Wassertemperatur. Wegen ungewöhnlich hoher Wassertemperaturen in den Jahren 2015 und 2016 hatten auch die Riffe des Chagos-Archipels in sogenannten Korallenbleichen hohe Verluste erlitten. Bis zu 70 Prozent des Kalziumkarbonats, aus dem die Skelette der Korallen aufgebaut sind, waren im Jahr 2018 verschwunden. Das Riff war deutlich geschrumpft.

Nach weiteren drei Jahren allerdings zeigten die Riffe deutliche Anzeichen der Erholung, wie das Team in der Zeitschrift "Limnology and Oceanography" berichtet. Die wichtigsten Korallenarten waren wieder zahlreich vertreten. In den kommenden Jahren, so Ines Lange, Korallenriffökologin und Erstautorin der Studie, könnten sich die Riffe "vollständig erholen". Zumindest, wenn sie von einer weiteren Bleiche verschont blieben.

Wie sich Riffe nach solchen Bleichen erholen, und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist bislang wenig erforscht.

Erholung selbst nach "großflächigen Störungen"

"Die Studie zeigt, dass sich Korallenriffe und die wichtigen Funktionen, die sie erfüllen, in abgelegenen und geschützten Gebieten (...) relativ schnell erholen können, selbst nach großflächigen Störungen“, sagt Ko-Autorin Marleen Stuhr vom ZMT laut einer Pressemitteilung.

Vorraussetzung dafür ist allerdings eine weitgehende Ungestörtheit: Es sei "unglaublich wichtig", so Stuhr gegenüber GEO.de, "Riffe so gut wie möglich vor Stressoren wie Verschmutzung, etwa durch Nährstoffe, Sediment, Giftstoffe, Plastik, durch Überfischung, direkte Schäden durch Infrastruktur und sonstige menschliche Eingriffe ins Riff oder anschließende Ökosysteme zu schützen." Ein bestmöglicher Schutz gebe Korallen zudem die Möglichkeit, Anpassungsmechanismen an steigende Temperaturen und Ozeanversauerung zu entwickeln.

Hier liegt denn auch ein entscheidender Unterschied zum berühmten Great Barrier Reef: Die nördlichen Atolle des Chagos-Archipels sind seit Jahrzehnten unbesiedelt – und befinden sich in einem der weltweit größten Meeresschutzgebiete. Direkte menschliche Einflüsse gibt es hier fast keine.

Für die Menschen an den tropischen Küsten und auf Inseln sind intakte Riffe von zentraler Bedeutung. Denn Korallenriffe sichern durch ihren Fischreichtum die Lebensgrundlagen der Bewohner*innen und leisten in Zeiten intensiverer Stürme und steigender Meeresspiegel einen wichtigen Beitrag zum Küstenschutz.

Die globalen Aussichten für florierende Riffe sind gleichwohl trüb: Forschende warnen, dass bei einer Erderwärmung von zwei Grad Celsius praktisch alle Korallenriffe in Gefahr seien – weil Bleichen dann immer häufiger auftreten werden.