1. Wo und wie entstehen Hurrikans?

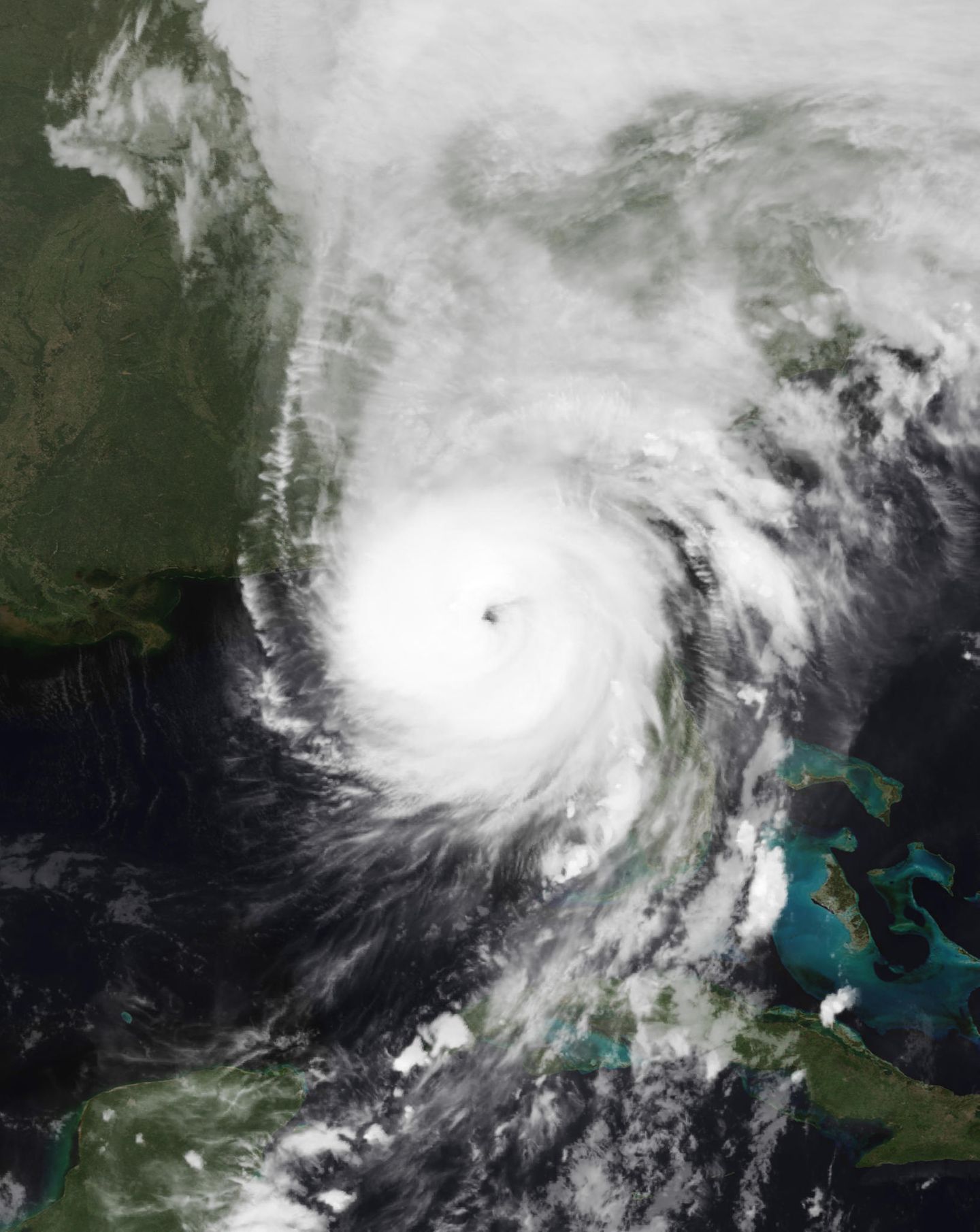

Viele der Hurrikans, die in den Sommer- und Herbstmonaten die Küsten Mittel- und Nordamerikas heimsuchen, entstehen und wachsen in den Gewässern vor der Westküste Afrikas. Um einen Wirbelsturm auszubrüten, muss das Meer hier mindestens 26,5 Grad Celsius warm sein. Dann verdunsten große Mengen Wasser, die als Wasserdampf aufsteigen. Zunächst bilden sich nur Gewitterwolken, doch schon bald setzt das Luftdruckgefälle innerhalb des zukünftigen Hurrikans einen tödlichen Prozess in Gang: Da im Zentrum des zukünftigen Wirbelsturms ein geringerer Luftdruck herrscht, strömen in Erdnähe Luftmassen von der Peripherie ins Zentrum nach. Unter dem Einfluss der Erdrotation wird das ganze System in eine Drehbewegung versetzt.

2. Welche Windgeschwindigkeiten erreichen Hurrikans?

Stellt sich dem Sturm kein Hindernis entgegen, wie auf offenem Meer, kann er weiter wachsen und bedrohliche Ausmaße annehmen. Doch erst wenn er eine Windgeschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde, also die Windstärke 12 auf der Beaufort-Skala, erreicht hat, spricht man von einem Hurrikan. Eingeteilt werden die Wirbelstürme nach der Saffir-Simpson-Skala von 1 ("schwach") bis 5 ("verwüstend"). Zuletzt erreichte der Hurrikan Ian 2022 die höchste Kategorie. Der aktuelle Hurrikan Idalia hatte vor der Küste die Hurrikan-Stufe 4 erreicht, sich dann aber wieder leicht auf Kategorie 3 abgeschwächt. Die schlimmsten Hurrikans überhaupt erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern. Zum Vergleich: In Europa erreichen Stürme "nur" Höchstgeschwindigkeiten um 120 Stundenkilometer.

3. Was ist der Unterschied zwischen Hurrikan, Zyklon und Taifun?

Im Prinzip handelt es sich um ein und dasselbe Wetterphänomen, unterschieden nach dem Verbreitungsgebiet. Tropische Wirbelstürme der Nordhalbkugel werden Hurrikan genannt, auf der Südhalbkugel heißen sie Zyklon. Sie unterscheiden sich auch in ihrer Drehrichtung: Die Corioliskraft sorgt dafür, dass Tiefdruckgebiete auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn wirbeln, auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Als Taifun bezeichnet man einen tropischen Wirbelsturm in Ost- und Südostasien sowie im nordwestlichen Teil des Pazifiks.

4. Wann schwächt sich ein Hurrikan ab?

Hurrikans bewegen sich von ihrem Entstehungsort vergleichsweise langsam in westlicher Richtung. Selbst der Jahrhundert-Hurrikan Katrina wälzte sich nur mit rund 20 Kilometern pro Stunde auf das Festland zu. Sobald ein Hurrikan das Festland erreicht hat, schwächt er sich ab. Denn die Wärme und Feuchtigkeit, die ihn bisher ernährt haben, fehlen nun. Bis zum Ende eines solchen Wirbelsturms vergehen eine bis maximal vier Wochen. Der Methusalem unter den Hurrikans ist der Sturm "John", der im Jahr 1994 31 Tage lang über den Pazifik zog.

5. Wie groß wird ein Hurrikan?

Wirbelstürme können gewaltige Ausmaße annehmen; Durchmesser von mehreren hundert Kilometern sind keine Seltenheit. Der Taifun "Tip", der 1979 Japan heimsuchte, hatte mit 2200 Kilometern den bisher größten beobachteten Durchmesser. Der größte beobachtete Durchmesser eines Hurrikans erreichte knapp 1600 Kilometer. Es war "Olga" im Jahr 2001.

In der Höhe ragen die meteorologischen Ungeheuer bis zu 18 Kilometer in die Erdatmosphäre auf. Während der Wind am Rand eines Hurrikans verheerende Geschwindigkeiten erreicht, ist es in seinem Zentrum vollkommen windstill. Eine trügerische Ruhe, denn schon nach wenigen Minuten oder Stunden beginnt der Wind wieder in Sturmstärke zu wehen – diesmal aus der anderen Richtung.

6. Wann ist Hurrikan-Saison?

Die offizielle Hurrikan-Saison dauert von Juni bis November; in dieser Zeit müssen die Bewohner*innen der Küsten Mittel- und Nordamerikas immer wieder mit schweren Verwüstungen und Überschwemmungen rechnen. Hurrikans können selbst Europa noch schwere Regenfälle bringen; doch ihre Windgeschwindigkeiten haben sich dann den gemäßigten Breiten angepasst, ihre tödliche Energie ist verpufft.

7. Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf tropische Wirbelstürme?

Mit zunehmender Erderwärmung, so prognostizieren Forschende, werden tropische Wirbelstürme wohl nicht häufiger auftreten, aber dafür heftiger ausfallen. Denn höhere Oberflächentemperaturen in den tropischen Meeren sorgen für eine höhere Verdunstung. Die feuchtwarme Luft über der Wasseroberfläche fügt den Stürmen immer mehr Energie zu. Dadurch werden sie wuchtiger. Hinzu kommt, dass sie langsamer ziehen, je weiter sich die Erdatmosphäre erwärmt. Das sorgt für länger anhaltende hohe Windgeschwindigkeiten und Niederschläge an den Küsten. Da die Bevölkerung in Hurrikan-Regionen überproportional steigt, wird zukünftig ein größer Teil der Weltbevölkerung von Hurrikans bedroht sein.

8. Welche waren die verheerendsten Hurrikans der vergangenen Jahre?

2017 starben durch den Hurrikan Maria 3059 Menschen, vor allem in Puerto Rico. Ähnlich viele Menschen fielen 2004 Jeanne zum Opfer. Beide waren weitaus tödlicher als der Hurrikan Katrina 2005, durch den 1836 Menschen starben.

Seinen Ruf als Jahrhunderthurrikan erlangte Katrina, weil durch ihn die größten Sachschäden der Geschichte entstanden. Der Hurrikan hatte vor allem im Großraum New Orleans Schäden in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar verursacht. Ähnlich hohe Kosten verursachten der Hurrikan Harvey, der 2017 Texas und Louisiana traf, sowie Ian, der 2022 auf Florida traf. Sachschäden sind vor allem dann hoch, wenn Hurrikans das Festland der USA treffen – die Todeszahlen hingegen, wenn die ärmeren Karibikinseln verwüstet werden.

Aktuelle Informationen über Hurrikans finden Sie auf den Seiten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).