Herr Professor Bauer, Charles Darwin hat in seinem Werk den Kampf ums Überleben als oberstes Gesetz in der Natur beschrieben. Was haben Sie dieser Theorie entgegenzusetzen?

Bauer: Darwin war der irrigen Meinung, die Dinosaurier seien von Säugetieren ausgerottet worden. Daher dachte er, die Selektion vollziehe sich in erster Linie durch einen gegeneinander gerichteten Vernichtungskampf der Individuen und der Arten. Das war der Grund, warum er überzeugt war, die Evolution favorisiere nur solche Eigenschaften, die in diesem gegeneinander gerichteten Kampf nützlich sind. Altruistische Verhaltensweisen sah er als sekundäre an, die nur dem obersten Ziel, nämlich dem Kampf ums Überleben dienen. Ich sehe es umgekehrt: Oberstes biologisches Prinzip ist die Kooperation, der Kampf steht in deren Diensten.

Haben Sie für Ihre These konkrete Beispiele?

Bauer: Am Anfang allen Lebens stand Resonanz und Kooperation: Nur dadurch konnte einst aus einer Gruppe von anorganischen Molekülen ein erstes lebendes System entstehen. Und sowohl in der Tier- als auch in der Pflanzenwelt beobachten wir Kooperations- und Resonanzphänomene. Wird ein Baum von einem Schädling befallen, gibt er Signalstoffe ab, die bei anderen Bäumen, die vom Schädling noch nicht erreicht wurden, eine Reaktion auslösen, die vor dem Schädling schützt.

Was halten Sie von der These des englischen Biologen Richard Dawkins, der Motor des Lebens seien "egoistische Gene", die sich gegen die Konkurrenz anderer Erbanlagen durchsetzen?

Bauer: Die Vorstellung eines "egoistischen Gens" ist aus molekularbiologischer Sicht unhaltbar. Jedes Gen ist Teil eines kooperativen Systems verschiedener Moleküle. Zudem werden alle Gene durch Signale aus der Umwelt reguliert. Gene sind keine Systeme, die auf Autopilot fahren. Jedes Gen hat eine Vorschaltsequenz, den so genannten Promoter. An diesen können Signalstoffe binden und veranlassen, dass das jeweilige Gen verstärkt oder vermindert abgelesen wird. Die Umwelt spielt permanent auf der Klaviatur der Gene und beeinflusst deren Aktivität. Gene sind Kommunikatoren und Kooperatoren. Allein kann ein Gen gar nichts.

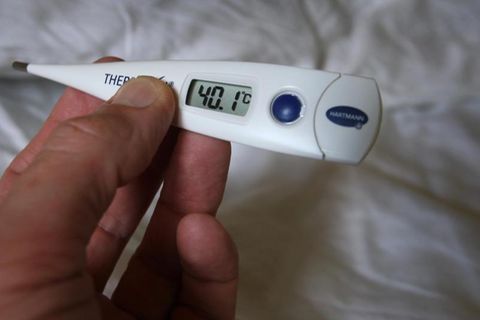

Warum scheint dann oft nicht Zusammenarbeit, sondern Aggression die Welt zu beherrschen?

Bauer: Abgesehen vom Kampf um Ressourcen, dient Aggression der Bewahrung der körperlichen Unversehrtheit und der Abwehr von Schmerz. Für Menschen gilt dies in besonderem Maße: Unser Gehirn reagiert nicht nur bei körperlichem Schmerz mit einer Aktivierung seiner Schmerzzentren, sondern auch dann, wenn wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, also von anderen nicht beachtet oder gar gedemütigt werden. Dies ist der Grund, warum Menschen nicht nur dann aggressiv reagieren, wenn ihnen körperlicher Schmerz zugefügt wird, sondern auch, wenn sie ausgegrenzt werden.

Aggression ist demnach gar kein inneres Bedürfnis des Menschen?

Bauer: Nein. Wir haben keinerlei neurobiologische Daten darüber, dass Aggression etwas ist, zu dem Menschen primär motiviert sind oder nach dem wir von Natur aus streben. Alle neurobiologische Evidenz deutet darauf hin, dass unsere Grundmotivationen Zuwendung und Gemeinschaft sind. Trotzdem: Aggression ist enorm wichtig. Wir brauchen sie, um Bindungen zu erwerben und zu verteidigen. Um mich in eine Gemeinschaft einzubringen, benötige ich einen gewissen aggressiven Antrieb. Deshalb kommt es dort, wo die Ressource Zuwendung zu knapp gehalten wird, etwa in einer bestimmten Familie oder am Arbeitsplatz, zu einem Zuwachs an Aggression.

Warum scheitern wir trotz unseres Bedürfnisses immer wieder mit zwischenmenschlichen Beziehungen?

Bauer: Die Evolution hat uns auf halber Strecke abgesetzt. Einerseits hat sie uns mit dem Verlangen nach gelingenden Beziehungen geschaffen. Auf der anderen Seite hat sie uns jedoch nicht mit einem Automatismus ausgestattet, der uns gute Beziehungen garantiert. Hier tut sich also eine Lücke auf. Diese Lücke hat aber etwas Reizvolles, denn sie zwingt die Menschheit, sich auf einen Suchprozess zu begeben, um die Lücke zu schließen und eine menschlichere Gesellschaft zu schaffen. Dieser Suchprozess ist das, was wir Kultur nennen.