Gelblichgrau hängt eine Dunstglocke über der Provinzstadt Palangkaraya. Sie verschleiert die Sonne, erschwert in der feuchtheißen Tropenluft das Atmen, riecht penetrant nach Rauch. Manchmal sind die Schwaden so dicht, dass einen ganzen Tag lang in diesem Teil Borneos kein Flugzeug landen kann.

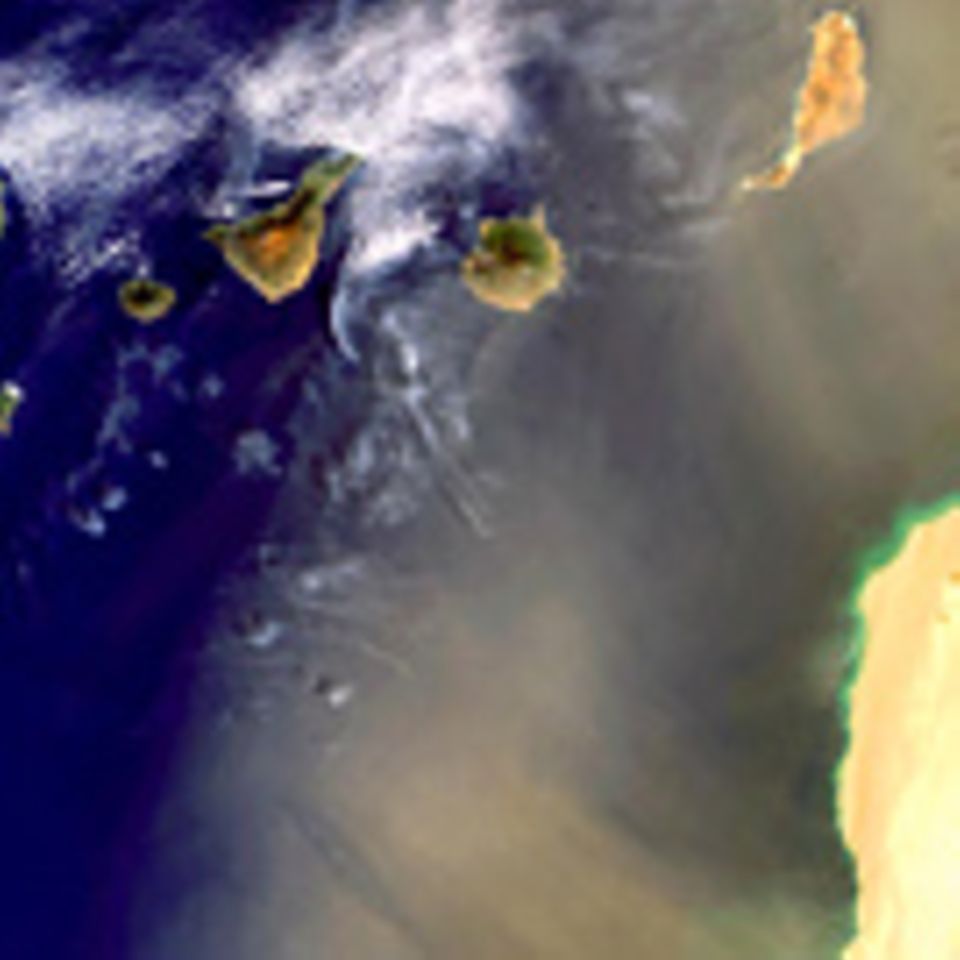

Denn Kalimantans Torfmoore brennen - einstmals bewaldete Flächen, die trockengelegt, gerodet oder illegal abgefackelt worden sind, um sie anschließend in gigantische Palmölplantagen zu verwandeln. Anders als gewöhnlicher Regenwald entzündet sich der ausgedörrte Torfboden in der heißen Trockenzeit auch leicht von selbst, schwelt über Monate unterirdisch weiter und verpestet die Luft.

Palmöl - eine "nachhaltige Ressource"?

"Ein Viertel aller Torfmoorwälder Kalimantans hat die Regierung mittlerweile für Plantagen-Konzessionen verkauft", berichtet Zulfira Warta, Klimaexperte des World Wide Fund for Nature (WWF) in Indonesien. Ein Trend, der sich fortsetzt. Denn die Nachfrage nach Palmöl steigt weltweit, vor allem für Biokraftstoff und Lebensmittel. Exportiert wird es größtenteils nach Indien, China, in die Niederlande und nach Deutschland.

Doch das Geschäft mit der angeblich nachhaltigen Ressource wächst sich zum ökologischen Desaster aus. Die bis zu 8000 Jahre alten Wälder speichern nämlich bis zu 6000 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar - 50-mal so viel, wie es ein Regenwald ohne Torfmoorboden vermag. Wird für die Ölpalmen Torfmoorwald vernichtet, zerfällt der ausgetrocknete Torf oder verbrennt. Riesige Mengen des Klimagases CO2 entweichen.

Uralte CO2-Speicher entleeren sich in die Atmosphäre

So wurden im Jahr 2006 allein durch Torffeuer in Indonesien bis zu 900 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Das ist mehr als die Summe aller CO2-Emissionen Deutschlands im selben Jahr und entspricht etwa 16 Prozent aller Emissionen durch Entwaldung weltweit. Ein erheblicher Teil dieser Belastung geht auf die Zerstörung der Torfmoorwälder im indonesischen Teil Borneos zurück. Von 5,8 Millionen Hektar sind dort inzwischen 42 Prozent gerodet oder "degradiert".

Dabei eignen sich Torfmoorflächen nicht einmal besonders gut für den Anbau der Ölpalmen. Ohne Entwässerungskanäle wäre der Boden zu nass für die Pflanzen.

Doch das Land in den tieferen Regionen Borneos ist knapp. Und die Nutzung als Palmölplantage ist nur das letzte Glied in der Ausbeutung des Waldes:

"Holzfirmen erwerben bei der indonesischen Regierung Konzessionen, um edle Tropenhölzer zu fällen. Dabei entnehmen sie oft weit mehr Holz als zulässig und ruinieren damit den Wald", erklärt Markus Radday, Tropenwaldexperte des WWF Deutschland. Darauf spekulierten die Mutterkonzerne dieser Holzunternehmen."Sie besitzen zugleich Plantagenfirmen und wittern das doppelte Geschäft."

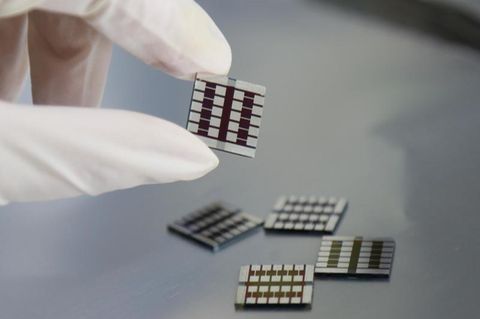

Der Anbau von Palmöl müsse künftig auf Flächen begrenzt werden, die heute schon entwaldet sind, fordert daher der WWF. Die Organisation hat dafür mit Unternehmen der Palmölindustrie einen "Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl" (RSPO) gegründet. Erstes Ergebnis: die Schaffung eines Umweltsiegels für "zerstörungsfreies" Palmöl.