GEO.de: Die Proteste gegen Banken und das Finanzsystem, die wir gerade erleben - treffen die eigentlich die Richtigen?

Niko Paech: Nur zum Teil. Es kann zwar nicht schaden, gegen ein Finanzsystem zu protestieren, das außer Rand und Band ist. Aber es lenkt von der entscheidenden Frage ab - nämlich von den Pathologien eines zerstörerischen Wohlstandsmodells.

Pathologien?

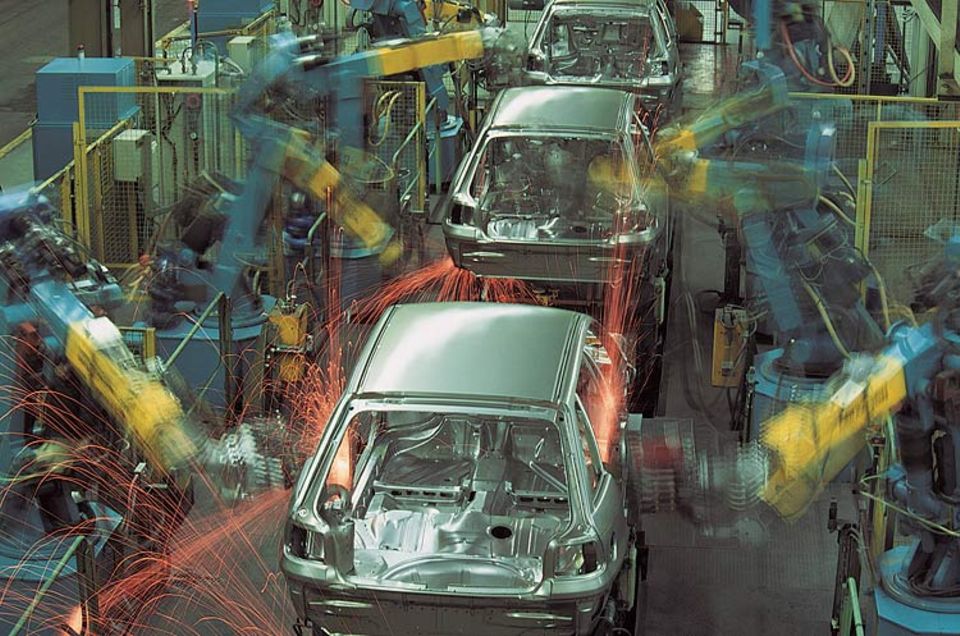

Unser Wohlstand ist das Resultat einer globalisierten, hoch spezialisierten Industrieproduktion, die wir uns mittels wundersam steigender Kaufkraft aneignen. Wir erklimmen dabei immer höhere Konsum- und Mobilitätsniveaus - obwohl wir selbst gar nicht mehr zu leisten imstande sind. Diese Lebensweise macht uns geldabhängig und darum angreifbar. Klar, wir sollten uns über ein degeneriertes Finanzsystem empören. Aber zugleich müssen wir uns auch die Frage stellen, warum es uns so viel anhaben kann. Sehr treffend hat der Sozialpsychologe Harald Welzer das Motto der Protestbewegung umformuliert: "Empört euch - über euch selbst!"

Plädieren Sie für Verzicht?

Das Wort "Verzicht" existiert in meinen Konzepten nicht. Mir geht es um Entrümpelung, darum, Ballast abzuwerfen. Es geht darum, sich von Abhängigkeiten zu befreien. Befreiung ist kein Verzicht. Es geht darum, Wohlstandsschrott loszuwerden, der unser Leben verstopft und obendrein auch noch die Ökosphäre schädigt.

Sie meinen, weniger ist mehr?

Ja. Konsumieren ist unglaublich zeitaufwändig. Wir müssen immer mehr Kaufmöglichkeiten verarbeiten, abwägen, vergleichen, etwas auswählen und uns damit beschäftigen. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Die frei verfügbare Konsumzeit müssen wir aufteilen auf ein immer größeres Quantum an Konsumaktivitäten, die wir uns leisten können. Denn die Kaufkraft, auch wenn die Linke und die Gewerkschaften das Gegenteil behaupten, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen - selbst in den Milieus, die man als "arm" bezeichnet. Das führt zu immer mehr Zeitnot, Stress, bis hin zu Burnout und Depression. In reichen Konsumgesellschaften ist Depression mittlerweile die Zivilisationskrankheit Nummer eins.

Wie könnte die Lösung aussehen? 20 Stunden Wochenarbeitszeit, um mehr Zeit zum Konsumieren zu haben? Oder einfach nur weniger kaufen?

Beides. Wenn Sie nur noch 20 Wochenstunden arbeiten, haben Sie auch weniger Geld. Also können Sie sich weniger Konsumgüter leisten. Andersherum: Wenn Sie weniger Konsumgüter nutzen, dafür aber konzentrierter und mit mehr Freude, dann brauchen Sie weniger Geld und erwerbswirtschaftliche Arbeitszeit. Einen Teil der gewonnenen Zeit können Sie für moderne Formen der Selbstversorgung nutzen.

Und was ist mit unserer Wirtschaft?

Die wächst dann nicht mehr - sondern schrumpft radikal. Wenn die Menschen nur noch 20 Stunden arbeiten und nur noch das halbe Einkommen haben, dann brauchen wir auch nur noch eine Wirtschaft, die halb so groß ist wie die jetzige.

Nach einer gängigen Meinung hängen vom wirtschaftlichen Wachstum nicht nur Wohlstand und Freiheit, sondern auch ein effektiver Umweltschutz ab ...

Das stimmte noch nie. Ich halte es für vollkommen unmöglich, das Wirtschaftswachstum zu steigern, ohne die Ökosphäre zu schädigen. Egal, ob Sie nun eine Windkraftanlage bauen oder Dienstleistungen anbieten - beides ist nicht ökologisch neutral. Sehen Sie sich nur unser Bildungs- und Gesundheitssystem an, von denen man glaubte, es seien Prototypen der CO2-neutralen Wertschöpfung. Das Wachstum dieser Sektoren erfordert immer mehr internationale Logistik und Flugreisen, Gebäude und Infrastruktur. Es sind gigantische, ökologisch ruinöse Komplexe geworden.

Welche Rolle spielen effizienzsteigernde Innovationen oder neue Technologien wie die Kernfusion für unsere Zukunft?

Die Vorstellung, dass wir mit Fusionskraftwerken unsere Energieprobleme lösen könnten, ist Science-Fiction. Wir wissen ja noch nicht einmal, wie solche Kraftwerke aussehen müssten, geschweige denn, wie wir diese Technologie im großen Stil nutzen könnten. Die Kernfusion ist keine Innovation, sondern vorerst eine Invention, eine Erfindung. Aber auch die weniger spektakulären Entwicklungen - Energiesparbirnen, Windkraft, Solarenergie, Biomassekraftwerke, Passivhäuser - verlagern nur die Probleme, statt sie zu lösen. Sie immunisieren unser Wohlstandsmodell gegen die Notwendigkeit einer Reduktion. Das wird im Energiebereich besonders deutlich. Es ist in Deutschland bisher nicht gelungen, den gesamten CO2-Ausstoß durch Effizienzmaßnahmen und regenerative Energien zu verringern. Übrigens schon deshalb nicht, weil der Atomausstieg fast vollständig durch neue Kohlekraftwerke kompensiert wird. Jede Innovation, die wir eingesetzt haben, um die Umwelt zu entlasten, hat versagt oder wurde systematisch durch Nachfragesteigerungen neutralisiert. Nennen Sie mir ein Gegenbeispiel!

Geothermie?

Geothermienutzung durch Wärmepumpen macht nur Sinn in energetisch optimalen Neubauten. Neubauten sind aber ökologisch immer ein Schaden, auch wenn es sich um Passiv- oder Aktivhäuser handelt, also Häuser, die sehr wenig Energie verbrauchen oder sogar noch überschüssige Energie erzeugen. Denn bei der Errichtung von Häusern werden kostbare Flächen und Rohstoffe verschlungen und große Mengen CO2 freigesetzt. Das größte Problem sind aber die bestehenden Immobilien. Die lassen sich nur selten so dämmen, dass Wärmepumpen energetisch sinnvoll sind. Geothermie im größeren Stil funktioniert in Island; in Deutschland sind die damit verbundenen Aufwände und Gefahren zu groß.

Der Fusionsreaktor ITER in Südfrankreich, ein Testreaktor, wird etwa 16 Milliarden Euro kosten. Wüssten Sie etwas Besseres mit dem Geld anzufangen?

Ich würde es verwenden, um die ökologisch besonders verheerenden Teile der Wirtschaft zu demontieren. Es müssten Infrastrukturen radikal zurück- und teils umgebaut werden. Das Geld könnte verwendet werden für die energetische Sanierung von Häusern und für die Nutzung regenerativer Energie - aber nur im Rahmen eines Flächenversiegelungsmoratoriums: keine Anlagen in die freie Landschaft, sondern nur auf Industriebrachen. Wenn wir Klimaschutz ernst nähmen, müssten wir 50 bis 75 Prozent aller Autobahnen und Flughäfen stilllegen. Auf den Flächen, die sich nicht renaturieren oder landwirtschaftlich nutzen lassen, könnten wunderbar Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien errichtet werden. Und mit einem Teil des Geldes könnte vorübergehend und bedarfsabhängig ein Grundeinkommen für jene finanziert werden, die den Übergang zur Postwachstumsökonomie sozial nicht verkraften.

Wie wollen Sie die Postwachstumsökonomie forcieren?

Die Politik könnte den Übergang erleichtern: Wir brauchen ein Bodenversiegelungsmoratorium. Ein sofortiger Stopp weiterer Flächenverbräuche wäre eine perfekte Wachstumsbremse. Dann müssen viele Subventionen, nicht nur die ökologisch und sozial skandalösen, gestrichen werden, außer sie unterstützen kleinräumige, dezentrale und ökologisch verträgliche Formen des Wirtschaftens. Verkehrssubventionen müssen gestrichen werden - mit Ausnahme von Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs, die anders nicht aufrechtzuerhalten sind. Dann muss es Betrieben leichter gemacht werden, die individuelle Arbeitszeit zu verkürzen und umzuverteilen. Nicht zuletzt brauchen wir eine Orientierung an individuellen CO2-Budgets. Jedem Menschen stünde eine bestimmte Menge CO2 zu, die, auf den globalen Maßstab übertragen, mit dem Zwei-Grad-Ziel kompatibel ist. Also etwa zwei bis drei Tonnen pro Jahr. Wer mehr Verschmutzungsrechte will, muss sie von anderen leihen oder kaufen. Es gibt keine andere Messgröße für wirkliche Nachhaltigkeit als solche individuellen Öko-Bilanzen. Ein positiver Nebeneffekt bestünde übrigens in einer globalen Einkommensumverteilung von oben nach unten.

Da müssten dann aber auch alle anderen Länder mitmachen ...

Selbstverständlich.

Und wenn die nun nicht wollen?

Es gibt nie einen Grund, nicht mit gutem Beispiel voranzugehen. Und wer nicht zu Hause einen global übertragbaren Lebensstil pflegt, braucht sich nicht in internationale Klimaschutzverhandlungen zu begeben. Das Hauptproblem in den Diskussionen mit Entwicklungs- und Schwellenländern ist ja gerade unsere mangelnde Glaubwürdigkeit. Nennen wir es ruhig Heuchelei.

Ist ein Ausstieg aus der Wachstumsökonomie, wie ein Ausstieg aus der Atomenergie, im nationalen Alleingang überhaupt denkbar?

Ja, nämlich genau dann, wenn wir den Bedarf an jenen Gütern reduzieren, die wir uns ohnehin nur aufgrund der alles andere als ehrlichen Kostenvorteile einer globalisierten Industrie angeeignet haben. Können wir auch ohne Auto leben? Können wir glücklich sein, wenn sich fünf oder zehn Leute ein Auto teilen? Können wir ohne Urlaubsflüge leben? Können wir damit aufhören, Einfamilienhäuser in die Landschaft zu setzen? Können wir Elektrogeräte und andere Konsumgüter langlebiger machen, auch indem wir sie selbst reparieren? Können wir mit der Hälfte an Geräten auskommen, indem wir sie uns teilen? Wollen wir die Kultur des Bestanderhalts zur Prämisse unseres neuen Lebensstils machen? Wenn wir dazu bereit sind, gibt es kein Problem. Aber ein Festhalten an dem derzeitigen Versorgungs- und Verschleißniveau und eine Postwachstumsökonomie - das schließt sich aus.

Schrumpfendes Wachstum mit einer Tendenz zur Rezession haben wir in Deutschland jetzt schon. Löst sich die Wachstumsfrage nicht gerade von selbst?

Gewissermaßen. Und dabei ist das Rohöl von entscheidender Bedeutung. "Peak Oil", also das Erdöl-Fördermaximum, haben wir vermutlich schon 2005 erreicht. Das ist deshalb dramatisch, weil jede Konsumaktivität bis zu einem gewissen Grad vom Rohöl abhängig ist. Selbst der Apfel im Bioladen, den Sie kaufen, ist nicht ohne Rohöl zu haben. Er wird transportiert, gelagert, wieder transportiert, verpackt, in den Einzelhandel gebracht ... vielleicht ist auch noch eine Kühlkette dazwischen. Und Erdöl ist nicht die einzige Ressource, die knapp wird. Wir stehen vor einem "Peak Everything". Nehmen Sie nur die vielen seltenen Metalle und Erden, von denen ausgerechnet diejenigen Produkte abhängig sind, die in letzter Zeit Wirtschaftswachstum produziert haben: die ganze IT-Elektronik. Aber auch Flächen werden immer knapper. Diese Engpasssituation wird so oder so an einen Punkt führen, an dem bestimmte Branchen nicht mehr überleben können. Und die reißen dann andere mit. Der Soziologe und Ökonom Jeremy Rifkin rechnet in den nächsten drei, vier Jahren mit derartigen Zusammenbruchsszenarien.

Und wenn man den Bio-Apfel nun mit einem Elektrofahrzeug zum Bio-Supermarkt transportiert?

Elektrofahrzeuge retten das Wachstumsdogma so wenig wie Desertec oder die Kernfusion. Die Produktion dieser Autos ist immer noch sehr teuer, und das Batterie-, beziehungsweise Lithiumproblem ist nicht gelöst. Wir werden für die Produktion zusätzliche Logistik brauchen. Und wo sollen die Flächen für den zusätzlich benötigten Strom herkommen? Wir haben in Europa jetzt schon das Problem, dass die Filetstücke für die Nutzung regenerativer Energien bereits verbaut sind. Elektroautos machen nur Sinn, wenn Sie auf der Basis von Carsharing, Carpooling oder anderen Gemeinschaftsnutzungskonzepten verwendet werden. Aber das dürfte kein BIP-Wachstum bringen, denn an die Wertschöpfung der ökologisch desaströsen Automobilindustrie kommt kein sparsames Mobilitätssystem heran.

Angenommen, Sie wären Politiker. Glauben Sie, Sie könnten mit Ihrem Programm punkten?

Natürlich nicht. Aber die Umweltdiskussion, seit wir sie in Deutschland führen, war immer geprägt durch ein breites Spektrum an Standpunkten. Es gab neben dem Mainstream auch immer ehrliche, ungeschönte Positionen. Auch wenn Letztere zunächst abschrecken, sind sie es, die überhaupt Bewegung verursachen und Positionen, die irgendwo dazwischen liegen, anschlussfähig werden lassen. Auch wenn subjektive Eindrücke trügerisch sein können: Mir begegnen immer häufiger Leute, die genug haben von immer neuen Technikmärchen, die uns vorgaukeln, dass Überfluss und Ökologie vereinbar sind. Ich habe den Luxus, kein Politiker zu sein, nicht gewählt zu sein. Darum kann ich sagen, dass wir im Moment auf einem falschen Gleis fahren.

Interview: Peter Carstens