Eine Straße, die Elektroautos in voller Fahrt auflädt, Haushalte mit Energie versorgt, Schnee und Eis automatisch schmelzen lässt – das versprechen sich Ingenieure weltweit von Straßen, die mit Solarmodulen gepflastert sind. Bereits 2014 wurde in den Niederlanden ein Solarradweg eröffnet, und seit 2016 überziehen Solarzellen einen Kilometer Dorfstraße in Frankreich.

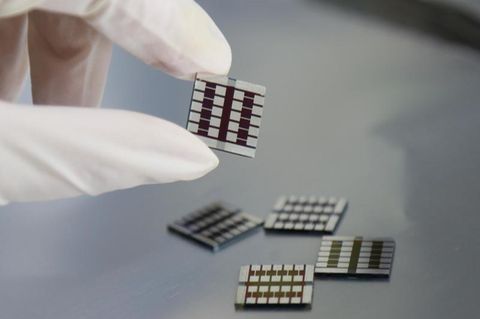

Ein Modellprojekt in Shandong, einer Provinz im Osten Chinas, testet die Technologie nun unter Alltagsbedingungen, mit dichtem Verkehr, schweren Fahrzeugen und ständiger Verschmutzung. Im Jahr 2017 verlegten die Firma Shandong Pavenergy und das staatliche Bauunternehmen Qilu knapp 6000 Quadratmeter Solarmodule auf einer Schnellstraße in Jinan, der Hauptstadt Shandongs.

China verwirklicht die Idee in den bisher größten Dimensionen – das Land hat eine gute Ausgangsposition: Die meisten Straßen der Volksrepublik sind aus Beton, nicht aus Asphalt wie beispielsweise in Deutschland. Asphalt komprimiert unter anhaltender Belastung – die hauchdünnen Solarzellen, die hauptsächlich aus Silizium bestehen, würden verbiegen und letztlich brechen. Chinas Betonstraßen sind für den Photovoltaikbelag besser geeignet. Die chinesischen Unternehmen scheinen auch eine Lösung für die bisher mangelhafte Reifenhaftung gefunden zu haben. Die Solarpanels sind mit einem Kunststoff umhüllt. Der Reibungswiderstand dieser Oberfläche sei justierbar, so Hongchao Zhang, Professor für Ingenieurswissenschaften an der Tongji-Universität in Shanghai, gegenüber der „New York Times“.

Stromrechnung

- Kosten der Solarstraße in Jinan: 5,2 Mio € für 1,08 Kilometer.

- Geplante Stromerzeugung pro Jahr: gut 330 000 kWh

- Deckt den Stromverbrauch von rund 220 Haushalten

Aber auch die ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung dürfte über die Zukunft der Solarstraßen entscheiden: Ein Quadratmeter kostet in der Herstellung etwa 400 Euro und somit ein Vielfaches von Asphalt. Allerdings müsste die Kunststoffoberfläche voraussichtlich seltener erneuert werden als der herkömmliche Belag. Ausschlaggebend wird sein, wie viel Strom die Solarstraße erzeugen kann. Da die Zellen horizontal verbaut sind, nicht schräg, absorbieren sie weniger Sonnenlicht, auuerdem werfen die Autos Schatten.

Professor Zhang zufolge könne ein Quadratmeter Solarstraße etwa 13 Euro pro Jahr erwirtschaften. Das Projekt in Shandong wäre somit nach 15 Jahren kostengünstiger als eine vergleichbare Asphaltstraße – in dieser Rechnung bleiben allerdings die Instandhaltungskosten für die Solarstraße noch unbekannt.

China hat eine Führungsrolle in der Produktion erneuerbarer Technologien übernommen: Zwar wird nirgendwo mehr CO2 ausgestoßen, jedoch werden im Land mit die meisten Windturbinen und drei Viertel aller weltweit verkauften Solarmodule gefertigt. Diese Massenproduktion machte das Projekt Shandong finanzierbar: Heute kostet ein Solarmodul ein Zehntel dessen, was noch vor zehn Jahren aufzuwenden war.

Der Weg für Solarstraßen in China scheint geebnet – und doch existiert ein weiteres Problem: Wenige Tage nach der Eröffnung der Versuchsstrecke klafften Lücken im neuen Straßenbelag. Die Solarpanels wurden wohl geklaut.