Wir sind weit davon entfernt, auch nur zu erahnen, welches Leben sich unter der Meeresoberfläche verbirgt. Gerade einmal fünf Prozent des Meeresbodens sind erforscht, rund 90 Prozent der in der Tiefsee lebenden Arten noch unbeschrieben, schätzen Forschende. Inzwischen wissen wir zwar, dass die Tiefen der Ozeane keineswegs so tot und unbelebt sind, wie es die Wissenschaft noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts zu wissen glaubte. Doch in vielen Gegenden sind Expeditionen noch immer schwierig – oder gar unmöglich. Umso faszinierender ist der Einblick in ein Ökosystem, der einem Forschungsteam jetzt gelungen ist und dem Menschen normalerweise verborgen bleibt: das Leben am Meeresgrund unter einem gigantischen Eisberg.

Eigentlich wollte das internationale Team des Schmidt Ocean Institute an Bord des Forschungsschiffes "Falkor (too)" den Meeresboden der Antarktis untersuchen, um herauszufinden, wie sich der Klimawandel auf das antarktische Eis und die Ökosysteme, die es umgeben, auswirkt. Doch dann bricht am 13. Januar plötzlich ein gigantischer Eisberg aus dem George-VI-Schelfeis in der Bellingshausensee, einem gigantischen schwimmenden Gletscher, der mit dem Eisschild der antarktischen Halbinsel verbunden ist. Das Abbrechen des Eisbergs mit dem Namen A-84, der etwa die Größe des Stadtgebiets von Chicago hat, eröffnet den Forschenden plötzlich einen Blick auf das bislang verborgene Leben unter dem Eis.

"Wir nutzten die Gelegenheit, änderten unseren Expeditionsplan und machten uns auf den Weg, um zu sehen, was in der Tiefe vor sich geht", sagt die Co-Chefin der Expedition, Patricia Esquete vom Zentrum für Umwelt- und Meeresstudien und der Abteilung für Biologie der portugiesischen Universität Aveiro in einer Mitteilung des Forschungsinstituts. "Wir hatten nicht erwartet, ein so schönes und blühendes Ökosystem vorzufinden. Nach der Größe der Tiere zu urteilen, existieren die Gemeinschaften, die wir beobachtet haben, schon seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Hunderten von Jahren."

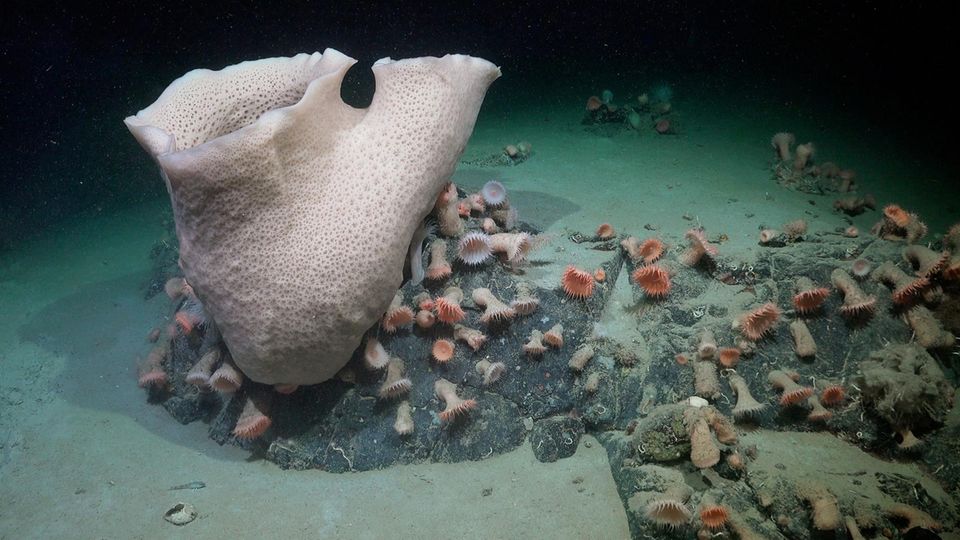

Tatsächlich entdecken die Forschenden unter dem Eis eine florierende Lebensgemeinschaft. Sie stoßen auf Korallen, Schwämme und Anemonen, in denen sich Eisfische und Riesenspinnen tummeln. Auf Oktopusse, die sich in mehr als 1000 Meter Tiefe in den sandigen Meeresgrund gegraben haben. Und auf Riesenquallen der Art Stygiomedusa gigantea, deren Schirm einen Meter Durchmesser erreicht und die bis zu zehn Meter lange Mundarme hinter sich herziehen kann.

Wie gelangten Nährstoffe unter das Eis?

Acht Tage lang erkundete das interdisziplinäre Team aus Geologinnen, Ozeanographen und Biologinnen mit dem ferngesteuerten Fahrzeug "SUBastian" das Ökosystem in bis zu 1300 Meter Tiefe. Und war erstaunt über die Biomasse und Artenvielfalt, die es dort vorfand. Die Forschenden gehen davon aus, dass sie bei ihren Erkundungen zahlreiche neue Arten entdeckt haben.

Das Paradoxe: Ökosysteme in großen Tiefen sind darauf angewiesen, dass Nährstoffe von der Wasseroberfläche auf den Grund sinken. Das untersuchte Ökosystem war aber über Jahrhunderte durch die 150 Meter dicke Eisschicht von der Oberfläche abgeschnitten – und damit auch von den dringend benötigten Nährstoffen. Bei früheren Untersuchungen, bei denen Kameras durch Bohrlöcher ins Eis hinabgelassen wurden, fanden sich darunter folglich auch nur wenige Arten. Warum das im jetzt untersuchten Gebiet anders ist und wie genau Nährstoffe dorthin gelangen konnten, ist noch unklar. Die Forschenden vermuten jedoch, dass Meeresströmungen die Nährstoffe unter das Eis geschwemmt und dort das Leben ermöglicht haben könnten.

So faszinierend die Entdeckung des neuen Ökosystems auch ist – ob es nach dem Abbruch des Eisbergs überleben wird, ist offen: Eigentlich sind Tiefseebewohner nämlich konstante Bedingungen gewöhnt und reagieren äußerst sensibel selbst auf kleinste Veränderungen. Und die nehmen mit dem fortschreitenden Klimawandel in den antarktischen Gewässern ohnehin zu.

Neben der Entnahme von Proben aus dem neu entdeckten Ökosystem untersuchten die Forschenden mit autonomen Unterwasserfahrzeugen deshalb auch die Auswirkungen des Schmelzwassers auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Region. "Der Eisverlust des antarktischen Eisschildes trägt wesentlich zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels bei", sagt Sasha Montelli, einer der Chefwissenschaftler der Expedition am University College London. "Unsere Arbeit ist entscheidend, um einen längerfristigen Kontext für diese jüngsten Veränderungen zu liefern und bessere Vorhersagen zu treffen – Vorhersagen, die als Grundlage für eine handlungsfähige Politik dienen können. Wir werden zweifellos neue Erkenntnisse gewinnen, wenn wir diese wichtigen Daten weiter analysieren."