Ein tragisches Unglück

Am Abend des 8. Dezember 1963 dreht der Flug 214 der Gesellschaft Pan American eine Warteschleife über dem Nordosten des US-Bundesstaates Maryland. Die Landung in Philadelphia verzögert sich, der Pilot der Boeing 707 will auf ein Abflauen des Windes über dem Zielflughafen warten. In 1500 Meter Höhe fliegt die im Funkverkehr auch "Clipper" genannte Pan-Am-Maschine durch Wolken und leichten Regen - genau wie es der Wetterbericht für diese Region vorhergesagt hat.

Doch dann, um 20.58 Uhr, erreicht die Flugkontrolle in Philadelphia unvermittelt ein Hilferuf: "Mayday, Mayday, Mayday! Clipper 214 außer Kontrolle.“ „Clipper 214 stürzt brennend ab", meldet sich Sekunden später der Pilot einer zweiten, in der Nähe kreisenden Maschine. Etwa zur gleichen Zeit beobachten Zeugen am Boden ein leuchtendes Zucken am Nachthimmel, dann einen Feuerball. Danach regnen Trümmer herab.

Keiner der 81 Insassen überlebt das Unglück. Die Untersuchung ergibt: Ein Blitz war in die Tragfläche eingeschlagen und hatte Treibstoff im Reservetank entzündet. Die Explosion riss die Maschine im Flug auseinander. Der Absturz gilt bis heute als eine der schlimmsten durch Blitzschlag ausgelösten Katastrophen. Zwar wird ein Verkehrsflugzeug im Schnitt einmal pro Jahr vom Blitz getroffen. Doch gehen die meisten dieser Vorfälle glimpflich aus – auch deshalb, weil nach dem Unglück von 1963 die Bauweise der Tanks verbessert wurde.

Genau vorhersagen lassen sich die Einschläge nicht. Es ist diese Unberechenbarkeit, die Flug 214 zum Verhängnis wurde – und die Menschen seit jeher an diesem Naturphänomen fürchten. Weil Blitze zudem oft Gebäude,

Bäume oder andere erhöhte Punkte treffen, galten sie jahrtausendelang als übernatürliche Kräfte.

Die Griechen glaubten, in dem himmlischen Zucken entlade sich der Zorn des Göttervaters Zeus. Bei den Germanen schlug Thor mit seinem Hammer Mjöllnir die Funken, während sein Wagen donnernd über die Wolken fuhr. Und in der chinesischen Mythologie war gleich ein ganzes Gremium aus fünf himmlischen Würden-trägern für die Gewitter verantwortlich – den Vorsitz hatte Donnergott Lei Tsu.

Video: Das Dorf der tausend Blitze

Bis in die Neuzeit hinein versuchten die Menschen in Europa, ein Gewitter etwa durch Glockenläuten zu vertreiben – doch es half nichts. Im Gegenteil: Weil Blitze besonders häufig in Kirchtürme einschlugen, wurden dabei oft auch die Glöckner zum Opfer. So klagte 1784 beispielsweise der bayerische Astronom Johann Nepomuck Fischer, das „leidige Wettergeklingel“ habe im Verlauf von 33 Jahren 103 Menschen das Leben gekostet.

Viele Bauwerke traf es gleich mehrmals. So wurde der fast 100 Meter hohe Markusturm in Venedig zwischen 1388 und 1766 mindestens neunmal durch Blitzschlag beschädigt oder zerstört. Dann ließen die Domherren einen Blitzableiter installieren – und seither ist das Wahrzeichen von der Wettergewalt verschont geblieben. Erst diese 1752 von dem US-Amerikaner Benjamin Franklin erfundene Vorrichtung brachte einen wirksamen Schutz: Dabei leitet ein Metallstab auf dem Dach einen einschlagenden Blitz direkt in den Erdgrund – und bewahrt so Gebäude und Bewohner vor größerem Schaden.

Trotz solcher Vorsichtsmassnahmen richten Blitze noch immer Zerstörungen an. Sie können Kommunikationsnetze unterbrechen und verursachen etwa in den USA jeden dritten Stromausfall. Manchmal setzen sie auch empfindliche Elektronik außer Kraft – beispielsweise in Fabriken oder Kraftwerken, wo solche Ausfälle im schlimmsten Fall katastrophale Auswirkungen haben.

Nicht immer bleibt es bei Sachschäden. Obwohl heute deutlich weniger Menschen im Freien arbeiten als noch vor wenigen Jahrzehnten – und vom Blitz Getroffene oft schnell genug medizinisch versorgt werden –, sterben jedes Jahr zwischen vier und zehn Menschen in Deutschland am Blitzschlag. Weltweit fordert das Himmelsphänomen mehrere Tausend Todesopfer pro Jahr, schätzen Experten.

Verletzungen durch Blitze

Vom Blitz Getroffene können eine Vielzahl von Verletzungen erleiden. Ist der Strom stark genug, überbrückt er den Körper und fließt an dessen Oberfläche entlang in die Erde. Er versengt die Kleidung, lässt Metallschmuck schmelzen, reißt Schuhe und Socken von den Füßen. Manchmal wird das Opfer meterweit durch die Luft geschleudert, ist vorübergehend taub, blind oder gelähmt. Doch schwere Verbrennungen der Haut sind selten.

Während der größte Teil des Stroms dabei außen am Körper entlangfließt, läuft ein geringerer Teil durch ihn hindurch. Dieser schwächere Strom ist noch immer sehr gefährlich: Er kann zu Herzstillstand oder schweren Gehirnschäden wie einer Lähmung des Atemzentrums führen – und dadurch oft auch zum Exitus. Selbst über mehrere Meter Distanz vermag ein Blitz noch zu töten: etwa durch einen zur Seite zuckenden Lichtbogen.

Auch durch den Boden fließt direkt nach dem Einschlag ein starker Strom nach allen Seiten. Stehen Menschen in Schrittstellung in der Nähe, kann sich zwischen ihren Füßen eine Spannung aufbauen, die einen gefährlichen Stromfluss im Körper nach sich zieht – so können durch einen einzigen Blitz mehrere Personen ums Leben kommen. Um sich bei einem Gewitter im Freien zu schützen, sollte man sich deshalb niederhocken und dabei die Füße eng nebeneinander stellen.

Der Gefahr ganz auszuweichen ist dagegen schwer – denn in vielen Regionen der Erde blitzt es häufig. Bis zu 100 Lichtfunken durchzucken pro Sekunde die Atmosphäre. Besonders oft schlagen sie in Zentralafrika ein. Über Deutschland leuchten jährlich immerhin noch mehr als eine Million Blitze auf. Dagegen bleiben manche Inselgruppen und die Polarregionen weitgehend verschont.

Rund drei Viertel all dieser Lichterscheinungen erreichen ohnehin nicht den Boden, sondern entladen sich in den Wolken. Und solche Energieausbrüche beschränken sich nicht nur auf die niederen Atmosphärenschichten: Auch in großer Höhe gibt es Blitze, wie Forscher erstmals 1989 auf Videoaufnahmen nachweisen konnten. Einige davon sehen aus wie blaue Lichtfontänen, andere wie rote Riesenbäume. Wieder andere erscheinen als Leuchtringe und erreichen mehr als 500 Kilometer Durchmesser. Manche der gigantischen Ausbrüche können von der Wolkenoberseite bis zu 70 Kilometer hoch in die Atmosphäre emporwachsen.

Die elektrischen Funken sind keine Eigenart der Erde: Sie zucken auch auf anderen Planeten des Sonnensystems. In der Gashülle des Saturn, wo regelmäßig schwere Stürme wüten, erreichen sie sogar eine 10 000-mal höhere Energie als auf der Erde. Dabei entfalten bereits irdische Blitze eine enorme Wirkung: In einer Drittelsekunde setzen sie bis zu zehn Milliarden Joule frei – das entspricht etwa der Energie, die ein Zweipersonenhaushalt im Jahr verbraucht. Sie erhitzen die Luft auf rund 30 000 Grad, fünfmal so heiß wie die Sonnenoberfläche. Schlagen sie in Sand ein, schmilzt dieser und wird zu Glas. Solche röhrenförmigen Blitzspuren haben sich zum Beispiel in der Sahara erhalten.

Doch die Gewalt hat auch ihr Gutes. Blitze krachten wohl schon in die Erde, als es noch gar keine Lebewesen gab – und vielleicht hätte es sie ohne die elektrischen Entladungen auch nie gegeben. Denn Blitze könnten zur Entstehung jener Moleküle beigetragen haben, aus denen sich später erste Organismen entwickelten.

Manche Forscher gehen davon aus, dass die Bausteine solcher chemischer Verbindungen erstmals in den Aschewolken von Vulkanen entstanden: Weil die Partikel darin elektrisch geladen sind, entladen sich in solchen Wolken auch heute noch häufig Blitze; damals könnten sie die Vulkangase so erhitzt haben, dass sich Bestandteile späterer organischer Moleküle bildeten.

Was Blitze in der Natur bewirken

Auch in der Zeit danach haben Blitzeinschläge womöglich die Evolution vorangetrieben. In Versuchen haben Forscher Bakterien mit künstlichen Blitzen traktiert: Ein solcher Energieschub machte die Hülle der Mikroben durchlässig und half ihnen, genetisches Material aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Womöglich haben sich auch die ersten Organismen auf diese Weise weiterentwickelt.

Zudem spielen die Riesenfunken bis heute eine wichtige Rolle in der Natur. In ursprünglichen Wäldern entzünden sie regelmäßig Brände, die lediglich das Unterholz aufzehren und Nährboden sowie Platz für neue Pflanzengenerationen hinterlassen. So konnten die spektakulären Riesenmammutbäume in Kalifornien vermutlich nur deshalb heranwachsen, weil ihre Samen vor Jahrhunderten in der Asche eines Waldbrandes aufkeimten.

Auch die Zusammensetzung der Atmosphäre wird von Blitzen beeinflusst. Wegen ihrer großen Hitze können sie Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle in der Luft aufbrechen – aus ihnen entstehen Stickoxide. Die dienen zum einen den Pflanzen als wichtiger Nährstoff zum Wachsen. Zum anderen aber könnten die Stickoxide, wenn ihre Konzentration durch weltweit steigende Temperaturen und damit auch häufigere Gewitter zunehmen sollte, auf bislang kaum bekannte Weise die Konzentration von Treibhausgasen verändern – und so das Klima.

Trotz ihrer Bedeutung für das Leben sind Blitze noch immer rätselhafte Erscheinungen: Auch nach Jahrhunderten der

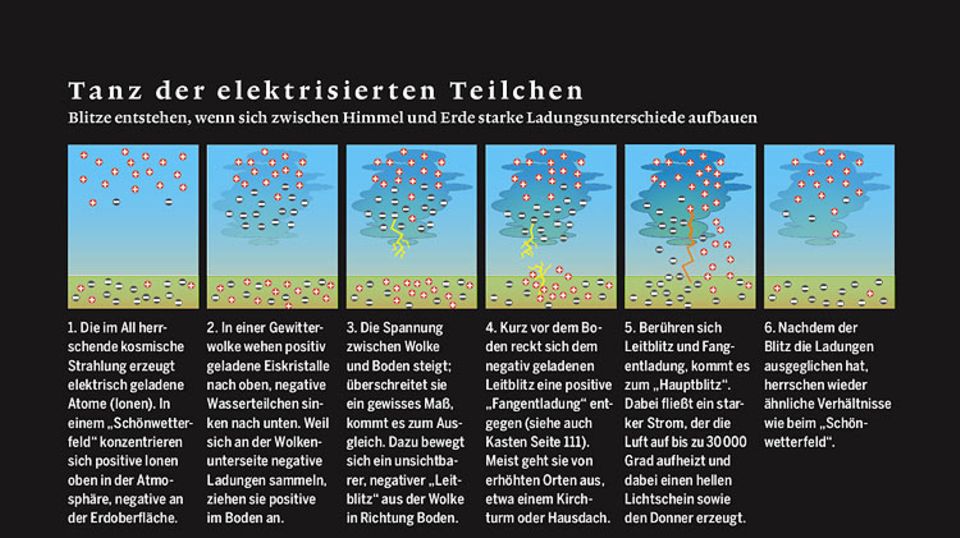

Forschung ist nicht einmal genau geklärt, wie sie entstehen. Nach der bislang vorherrschenden Theorie kommt es zu dem Naturphänomen, weil in Gewitterwolken verschieden schwere Partikel durcheinanderwirbeln und sich dabei elektrisch aufladen.

In oberen Wolkenbereichen bilden sich zunächst Graupeln, indem immer mehr unterkühlte Wassertröpfchen an Eispartikeln anfrieren. Werden die Körner zu schwer, beginnen sie als Niederschlag durch einen Schleier aus schwebenden Eiskristallen herabzusinken. Stoßen diese Teilchen nun zusammen, kommt es häufig zu einem Austausch von Elektronen. Die leichteren, im Aufwind nach oben treibenden Eiskristalle werden dabei meist positiv aufgeladen, die schwereren Graupeln dagegen negativ. Sie fallen weiter nach unten und transportieren Ladung in tiefere Wolkenschichten: Die laden sich dadurch stark negativ auf.

Weil sich gleiche elektrische Ladungen aber abstoßen, werden zur selben Zeit im Erdboden freie Elektronen verdrängt; dort entsteht deshalb eine zu den tieferen Wolkenschichten entgegengesetzte positive Ladung.

Kurz gesagt: Zwischen den beiden elektrischen Polen – dem Grund und der negativ geladenen Unterseite der Wolke – baut sich eine Spannung auf.

Normalerweise verhindert die Luft den Ladungsaustausch. Doch wenn die Spannung zu stark wird, bricht ihr Widerstand zusammen. Dann werden Elektronen aus den Molekülen der Luft herausgeschlagen: Sie wird elektrisch leitend. In einer solchen Gasse aus ionisierter Luft bahnt sich negative Ladung aus der Wolke einen Weg nach unten. Dieser zunächst noch unsichtbare Kanal, der „Leitblitz“, pflanzt sich in Richtung Erde fort – oft im Zickzack und mit mehreren Verästelungen.

Vom Boden, insbesondere von Bäumen, Türmen oder anderen Erhöhungen, züngeln ihm ähnliche Ladungskanäle entgegen, mit denen er sich zusammenschließen kann: Deshalb trifft der Blitz solche Objekte besonders häufig. Sobald zwischen Wolke und Grund eine durchgehende Verbindung hergestellt ist, kommt es zu einer Art Kurzschluss: Durch die nur etwa einen Zentimeter breite, vom Leitblitz geschaffene Bahn (den „Blitzkanal“) fließt plötzlich ein starker elektrischer Strom.

Die schlagartig erhitzte Luft strahlt dabei Licht ab – das Ergebnis ist der grelle Hauptblitz. Zugleich dehnt sie sich explosionsartig aus: So entsteht der Donner. Weil sich der Schall langsamer fortpflanzt als das Licht, hört ein entfernter Beobachter dieses Grollen jedoch erst nach dem hellen Aufzucken. Mit jedem Kilometer Entfernung vom Blitz trifft der Donner etwa drei Sekunden später ein.

Blitze als Teilchenkaskaden

Doch dieses herkömmliche Modell der Blitzentstehung hat einen Makel: Die bislang in Gewitterwolken gemessenen elektrischen Felder sind eigentlich nicht stark genug, um eine Entladung auszulösen. Manche Forscher glauben deshalb, dass der Ursprung der Blitze in weitaus höheren Regionen liegt als bisher angenommen: an der Grenze zum Weltall. Dort prallen ständig enorm energiereiche (etwa bei Sternexplosionen entstandene) kosmische Partikel auf die Erdatmosphäre, in der sie einen Schauer aus schnellen Elektronen erzeugen.

Gerät eines dieser Elektronen nun in eine elektrisch geladene Gewitterwolke, kann es darin zusätzlich beschleunigt werden – und bei der Kollision mit Luftmolekülen immer weitere Elektronen freisetzen, die wiederum vom elektrischen Feld der Wolke beschleunigt werden. Eine solche Teilchenkaskade könnte schließlich einen Blitzkanal von der Wolkenunterseite bis zum Boden bahnen, durch den sich die Gewitterwolke in Form des eigentlichen Blitzes entlädt. Die entfesselten Elektronen würden dabei so schnell auf die Erde herunterrasen, dass beim Zusammenstoß mit Luftmolekülen energiereiche Röntgenstrahlung entsteht.

Und tatsächlich: Im besonders häufig von Gewittern heimgesuchten US-Bundesstaat Florida haben Blitzforscher bei Beobachtungen des Himmelsphänomens diese Röntgenstrahlung gemessen – ein möglicher Hinweis darauf, dass Blitze wirklich durch Partikel aus den Tiefen des Alls angestoßen werden. Dieser Nachweis gelang den Forschern in Florida an Entladungen, die sie zum Teil selbst ausgelöst hatten.

Solche künstlichen Blitze erzeugen die Wissenschaftler auf spektakuläre Weise: Sie lassen bei Gewitter ferngesteuert eine Rakete aufsteigen, die über einen Metalldraht mit ihrem Abschussturm verbunden ist. In rund 700 Meter Höhe stellt das Geschoss über den Draht eine elektrische Verbindung zwischen Grund und Wolken her – fast so wie der natürliche Leitblitz. Auf diese Weise entlädt sich entlang des vom Draht vorgezeichneten Weges ein Blitz, der dann meist in den Turm einschlägt und aus nächster Nähe von Detektoren erfasst wird.

Ein ähnliches Phänomen kann bei großen Raketen freilich auch ganz ohne Draht auftreten – und völlig unbeabsichtigt. So geschah es am 14. November 1969. Als an jenem Tag die Apollo-12-Mission zum Mond starten sollte, zogen Regenwolken über das Kennedy Space Center in Florida. Weil aber in den sechs Stunden zuvor kein Blitz beobachtet worden war, hob die Rakete planmäßig um 11.22 Uhr ab.

Nach 36 Sekunden, in einer Höhe von zwei Kilometern, bemerkte Charles Conrad, einer der drei Astronauten in der Kommandokapsel, ein weißes Licht: Die aufsteigende Rakete hatte einen Blitz ausgelöst, der erst am Raumfahrzeug, dann an den heißen und elektrisch leitenden Abgasen entlang zu Boden schoss. Schaulustige sahen ein helles Zucken in der Nähe der Abschussrampe.

In der Kommandokapsel schrillte der Hauptalarm, Warnlampen blinkten. Weil der Blitz die Apollo-Elektrik überlastete, brachen vorübergehend die Stromversorgung und die Kommunikation mit der Bodenkontrolle zusammen. Wenige Sekunden später fielen nach einem weiteren Blitzschlag auch Teile des Navigationssystems aus. Im Kontrollzentrum erwog man, die Kapsel mit den Astronauten von der Rakete abzutrennen und notlanden zu lassen. Doch schließlich gelang es, die wichtigsten technischen Systeme wiederherzustellen. Die Astronauten erreichten sicher den Mond und kehrten später wohlbehalten zur Erde zurück.

Immerhin: Die Beinahe-Katastrophe zwang die US-Raumfahrtbehörde NASA, die Wetterbedingungen für die Startfreigabe zu überdenken. Bis heute dürfen Spaceshuttles nicht abheben, wenn sie ihre Flugbahn näher als neun Kilometer an verdächtig erscheinende Wolken heranführen würde.