Die Testpersonen wissen, was sie erwartet: Wenn der Countdown abgelaufen ist, von zwölf auf null, ertönt plötzlich ein beinahe schmerzhaft lautes Geräusch, und zudem blitzt zeitgleich ein blendend grelles Licht auf. Während des Countdowns messen Sensoren mehrere körperliche Reaktionen, darunter die Frequenz des Herzschlags.

Die Freiwilligen nehmen an einem Experiment teil, mit dem Psychologen untersuchen, wie Menschen in Erwartung einer peinvollen Erfahrung reagieren. Immer wieder, in verschiedenen Variationen, haben Forscher diesen Versuch in den vergangenen Jahren aufgesetzt.

Und dabei, wenig überraschend, festgestellt: Das Wissen um den bevorstehenden Schreckimpuls löste bei fast allen Testpersonen eine körperliche Angstreaktion aus - der Herzschlag beschleunigte sich, die Schweißdrüsen auf der Haut produzierten vermehrt Flüssigkeit.

Doch stets konnten die Wissenschaftler in all diesen Versuchen bei einigen wenigen Probanden untypische physische Veränderungen messen: Bei diesen Teilnehmern blieb die Angstreaktion weitgehend aus. Sie verspürten offenbar keine Beklemmung angesichts des unangenehmen Moments.

Auf den ersten Blick erscheint Furchtlosigkeit als positiv

Schließlich gilt die Fähigkeit, angesichts von Gefahr gefasst zu reagieren, nicht selten als Inbegriff von Heldentum und Tapferkeit. Tatsächlich aber gehört ungewöhnliche Furchtlosigkeit, so haben Psychologen, Psychiater und Neurologen in den letzten Jahren herausgefunden, zu den zentralen Merkmalen einer Persönlichkeitsstörung, die besonders gefährlich und destruktiv sein kann: Psychopathie.

Das Bild des klassischen Psychopathen ist vor allem durch diabolisch anmutende Außenseiter geprägt: durch politische Massenmörder wie Adolf Hitler, Josef Stalin oder Mao Zedong; durch Serienkiller wie den Russen Andrej Tschikatilo, der mehr als 50 Menschen ermordete; durch Hochstapler wie den US-Anlagebetrüger Bernard Madoff, der mit einem Schneeballsystem Tausende um ihr Geld brachte.

Und nicht zuletzt durch kaltblütige Sadisten, die sich daran erbauen, andere Menschen brutal zu quälen und zu töten. Wie im kürzlich bekannt gewordenen Fall eines Mannes und einer Frau aus dem nordrhein-westfälischen Höxter.

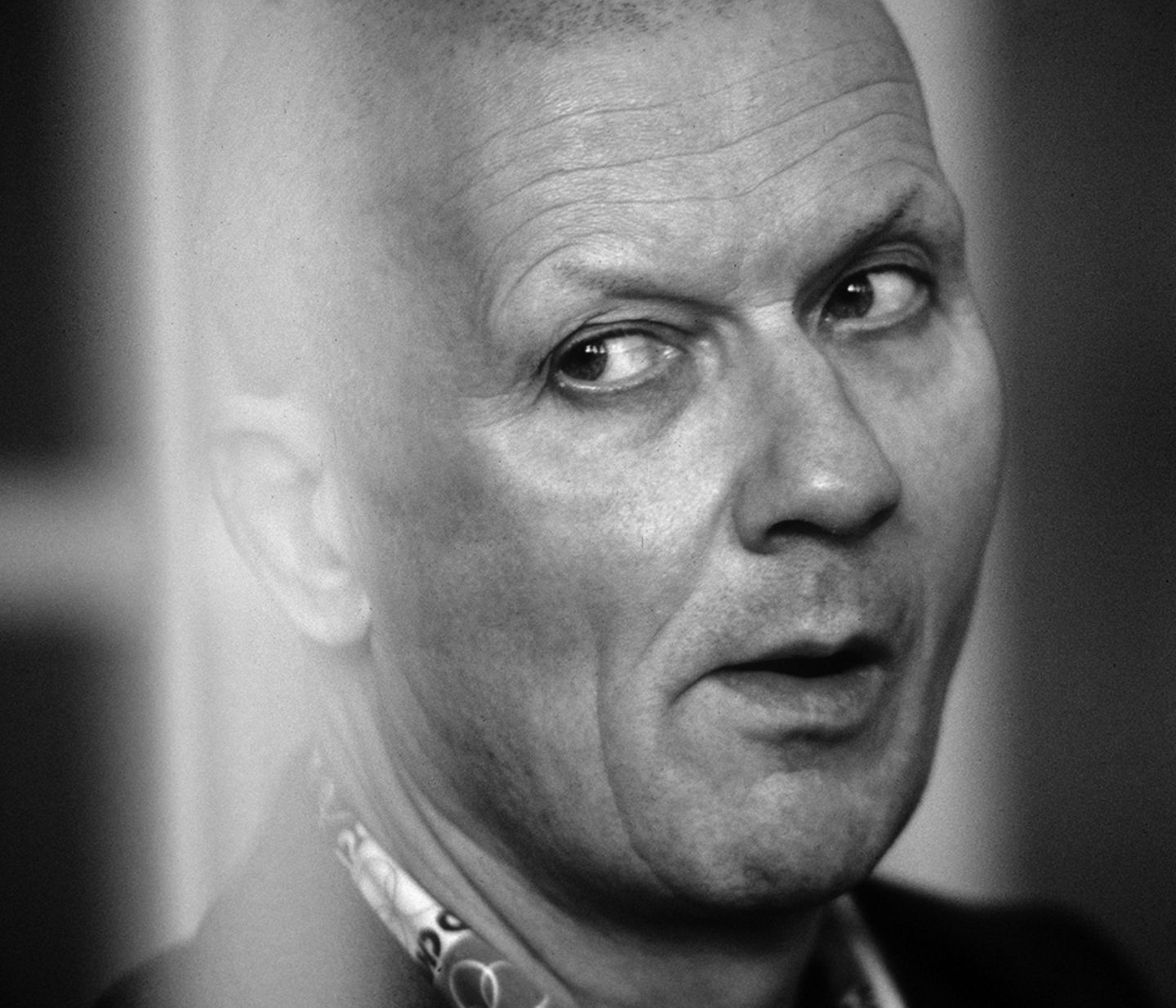

Der Fall Wilfried W.

Über mehrere Jahre hinweg lockten die beiden – der heute 46-jährige Wilfried W. und seine Exfrau Angelika – mithilfe von Kontaktanzeigen immer wieder alleinstehende Frauen in ihr Haus und misshandelten sie auf grausame Weise. Mindestens zwei der Opfer kamen bei der zum Teil über Wochen andauernden Folter ums Leben.

Die Frauen, die in Höxter gefangen gehalten wurden, erlebten unsägliche Torturen: Die Nächte mussten sie teils bäuchlings und gefesselt in einer Badewanne im Keller verbringen. Wilfried W. fand offenbar Gefallen daran, den Gefangenen die Finger zu verdrehen, ihnen die Haare auszureißen, sie zu schlagen, zu treten, zu würgen, zu verbrühen.

Die Gewalt, so vermuten Ermittler, ging wohl ursprünglich von ihm aus. Denn er quälte offenbar auch seine emotional von ihm abhängige Frau, bedrohte sie und machte sie durch jahrelange Unterdrückung schließlich zur Komplizin – so jedenfalls ihre Aussage vor der Polizei.

Der 47-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord und Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen, eines der Opfer habe sie mit einem Elektroschocker gequält und ihr ein hölzernes Essstäbchen in die Vagina gestoßen.

Schon Mitte der 1990er Jahre soll Wilfried W. eine frühere Partnerin gewaltsam misshandelt haben, sie mit einem Bügeleisen verbrannt, gefesselt, mit einem Gummiknüppel vergewaltigt haben. Bereits damals urteilte ein Gericht: "Gefühlsäußerungen wie Mitleid scheinen diesem Angeklagten fremd."

Wilfried W. ging es mutmaßlich darum, andere Menschen maximal zu beherrschen und durch die körperlichen Misshandlungen seine pervertierten Machtfantasien auszuleben. Und doch muss er einen gewissen Charme versprüht haben: Anders lässt sich kaum erklären, weshalb so viele Frauen auf den Täter hereinfielen.

Charme ist ein Merkmal vieler Psychopathen

Ein solcher "manipulativer Charme" kennzeichnet viele psychopathische Persönlichkeiten. Mehr noch: Die meisten von ihnen hinterlassen anfangs sogar einen überaus sympathischen Eindruck.

Um eine Psychopathie zu diagnostizieren, bedienen sich Fachleute eines Verfahrens, das der kanadische Kriminalpsychologe Robert Hare bereits um 1980 entwickelt hat und das (etwas überarbeitet) noch heute als Standard gilt.

Dabei überprüft ein Arzt während einer intensiven Befragung des Betroffenen anhand einer Checkliste 20 verschiedene Charaktereigenschaften, die mit Psychopathie in Verbindung gebracht werden (etwa übersteigertes Selbstwertgefühl, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit). Je nach Auffälligkeit des jeweiligen Merkmals vergibt er null, einen oder zwei Punkte.

Als "klinische" Psychopathen werden Menschen bezeichnet, die mindestens 25 der möglichen 40 Punkte erreichen. Unter Gefängnisinsassen liegt ihr Anteil bei etwa 15 bis 20 Prozent, in der Gesamtbevölkerung bei vermutlich weniger als einem Prozent.

Doch auch Werte von mehr als 20 Punkten gelten bereits als erhöht, Betroffene tragen mithin tendenziell psychopathische Züge.

Psychopathie hat viele verschiedene Facetten

Bei der Auswertung Tausender derartiger Checklisten haben die Experten unter anderem erkannt: Die Psychopathie ist durch verschiedene Facetten gekennzeichnet, die zumeist gebündelt in Erscheinung treten, allerdings nicht bei jedem Betroffenen in gleicher Intensität. Mitunter treten sie auch einzeln auf.

Neben der ausgeprägten Furchtlosigkeit zählt vor allem ein Mangel an natürlichem Mitgefühl dazu. Wer selber kaum Furcht empfindet, so argumentieren Experten, kann auch die Angst anderer nur unzureichend nachfühlen.

Dennoch sind Psychopathen sehr wohl in der Lage, die Emotionen anderer zu registrieren. Kraft ihres Verstandes wissen sie durchaus, dass jemand traurig ist oder Angst hat. Diese sogenannte "kognitive Empathie" ist bei ihnen im Gegensatz etwa zu Autisten nicht gestört.

Gerade weil psychopathisch veranlagte Menschen im Allgemeinen keine tiefen Gefühle empfinden, fällt es ihnen besonders leicht, die Schwächen anderer glasklar zu erkennen, ihre Opfer für sich zu gewinnen und auszunutzen.

[...]

Den ganzen Artikel lesen Sie im aktuellen GEOkompakt "Das Böse nebenan" - hier direkt bestellen