Wer hat's erfunden?

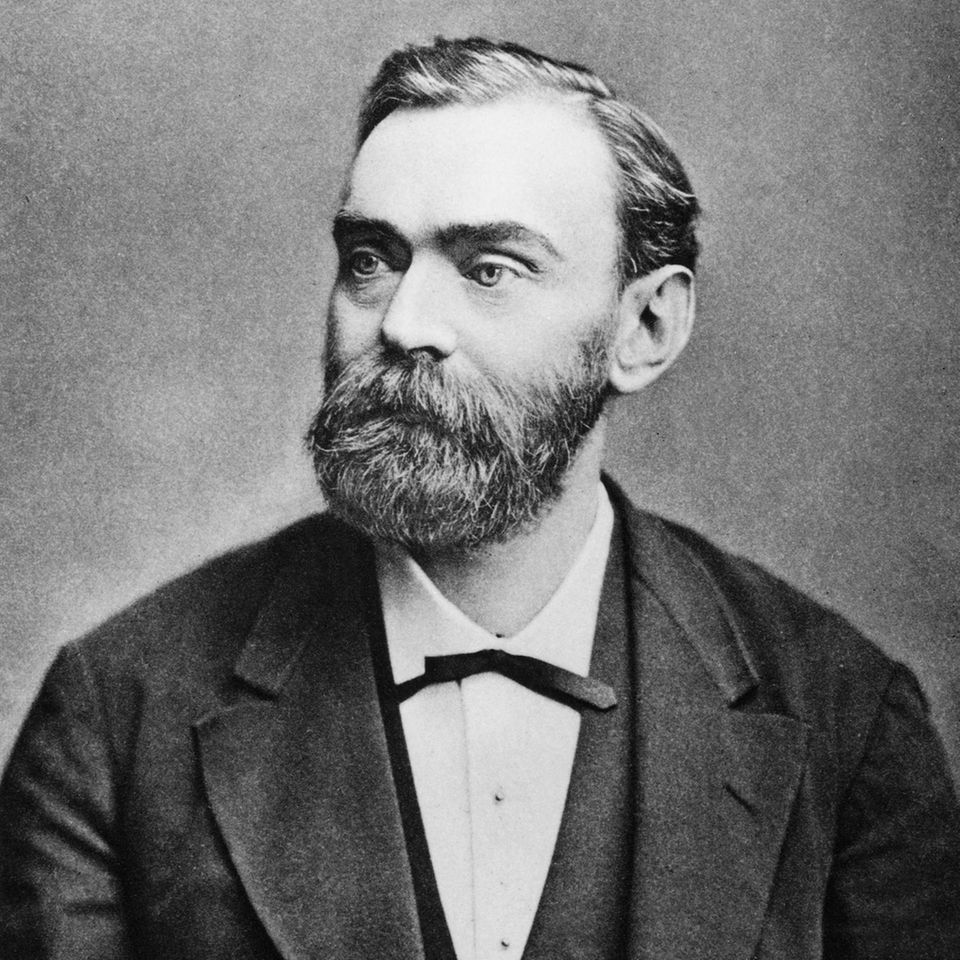

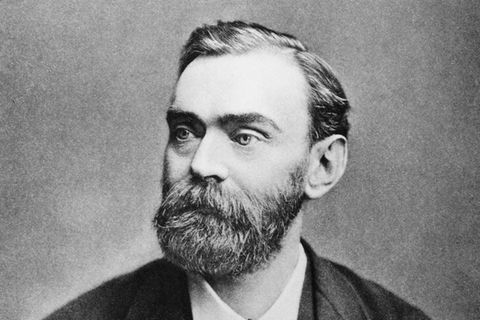

Ein Schwede! Der Chemiker Alfred Nobel hatte 1866 das Dynamit entwickelt und dadurch Millionen verdient. Aber am Ende seines Lebens war er erschüttert, dass seine Erfindung im großen Stil zum Töten von Menschen genutzt wurde. In seinem Testament legte der kinderlose Nobel fest, dass sein Geld an eine Stiftung gehen soll, die diejenigen auszeichnet, die "im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Neben Preisen für Literatur, Physik, Chemie und Medizin stiftete er auch einen für Frieden – auf diese Idee brachte ihn wahrscheinlich die österreichische Pazifistin Bertha von Suttner, mit der er befreundet war.

Entscheidung im Palais

Wer den Preis bekommt, bestimmen die fünf Mitglieder des Friedensnobelpreis-Komitees, die in einem klassizistischen Palais in der Osloer Innenstadt residieren. Gewählt werden sie vom norwegischen Parlament. Jeweils bis zum 31. Januar eines Jahres nehmen sie Vorschläge für den nächsten Preisträger entgegen. Nominierungen einreichen dürfen unter anderem Parlamentarier aus aller Welt, Staatschefs und Professoren. Die oft lange Reihe der Namen dampft das Komitee in seinen – streng geheimen – Sitzungen zu einer Shortlist ein. Aus ihr wählt es Anfang Oktober den Preisträger aus.

Löffelklau beim Bankett

Nach der Preisverleihung gibt es ein Galadinner im "Grand Hotel" im Zentrum von Oslo. 250 Gäste speisen von einem speziell angefertigten Nobel-Geschirr. Die Kleiderordnung ist streng: Frack, Fliege und weißes Hemd für Herren, für Damen langes Abendkleid. Während des Fünf-Gänge-Menüs – so erzählt man sich – lassen manche Gäste die goldenen Kaffeelöffel als Andenken in ihren Taschen verschwinden.

Gender-Gap

Frauen sind bei den Nobelpreisen hoffnungslos unterrepräsentiert. Zwischen 1901 und 2023 wurden 970 Preisträger*innen gekürt – lediglich 65 davon waren Frauen. Das sind nicht einmal sieben Prozent. Den höchsten Frauenanteil gibt es beim Friedensnobelpreis mit gut 17 Prozent. Immerhin zeichnet sich eine vorsichtige Trendwende ab: Seit den 2000er-Jahren steigt der Anteil der Nobelpreisträgerinnen langsam. 2023 ging der Friedensnobelpreis an die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran.

Gold und drei Nackte

Frieden stiften zahlt sich aus: Gut 890 000 Euro bekommt jeder Preisträger, dazu eine Urkunde und eine 196 Gramm schwere Medaille aus purem Gold. Vorn ist ein Bild Alfred Nobels zu sehen, auf der Rückseite umfassen sich drei nackte Männer mit den Armen – Symbol für zwischenmenschliche Verbundenheit. Darüber steht "Pro pace et fraternitate gentium", für Frieden und Brüderlichkeit der Menschen. Am Außenrand ist der Name des Preisträgers eingraviert.

Stets am 10. Dezember . . .

. . . dem Todestag Alfred Nobels, betritt der Preisträger das Alte Rathaus von Oslo, in dem schon etwa 1000 geladene Gäste warten. Der Vorsitzende des Friedensnobelpreis-Komitees übergibt ihm die Goldmedaille plus Urkunde. König Harald V. ist dabei nur Zuschauer – anders als in Schweden, wo sein Königskollege Carl XVI. Gustaf am selben Tag persönlich den Geehrten die Preise aushändigt.

Warum Oslo?

In seinem Testament hatte Nobel festgelegt, dass alle Preise in Stockholm überreicht werden – mit Ausnahme der Friedensmedaille. Warum er gerade die in Oslo angesiedelt haben wollte, ist nicht bekannt. Norwegen gehörte damals zu Schweden, wurde erst 1905 ein unabhängiges Königreich.

Schräge Ideen

Wird jemand für den Preis vorgeschlagen, heißt das noch lang nicht, dass er eine besonders friedfertige Person ist. So nominierte im Jahr 1939 ein schwedischer Ab geordneter Adolf Hitler – was aber, wie der Parlamentarier später erklärte, satirisch gemeint gewesen sei. Ob auch die Nominierung Donald Trumps 2018 ein humoristischer Beitrag war, ist nicht bekannt.

Ausgeschlagen

1973 sollte der Preis an den vietnamesischen Politiker Le Duc Tho und US-Außenminister Henry Kissinger gehen. Die beiden hatten das "Pariser Abkommen" ausgehandelt, das den Krieg in Vietnam beenden sollte. Anders als Kissinger nahm Le Duc Tho den Preis nicht an. Begründung: In seinem Land herrsche noch kein Frieden – tatsächlich endeten die Kämpfe erst zwei Jahre später. Es war das bisher einzige Mal, dass jemand den Preis ablehnte.

Abgesagt

Manchmal ist die Welt so voller Gewalt, dass ein Friedenspreis wie Hohn wirken würde. Das Komitee entschied daher mehrmals, keine Auszeichnung zu vergeben, etwa in den Weltkriegsjahren 1914–1916 und 1939–1943. Bei anderen Gelegenheiten hinderten Diktatoren die Preisträger daran, nach Oslo zu kommen: 1936 war der deutsche Journalist Carl von Ossietzky gerade erst aus der KZ-Haft entlassen worden, als er den Preis erhielt – die Nationalsozialisten verweigerten ihm die Reise nach Norwegen. Der chinesische Menschenrechtsaktivist Liu Xiaobo konnte den Preis 2010 nicht entgegennehmen, weil er im Gefängnis saß. Die Politikerin Aung San Suu Kyi – Preisträgerin von 1991 – stand in ihrer Heimat Myanmar unter Hausarrest, für sie reisten ihr Ehemann und ihre beiden Söhne nach Oslo.

Von Irrtümern und Kriegsverbrechen: Die Geschichten fragwürdiger Nobelpreise

Von Irrtümern und Kriegsverbrechen: Die Geschichten fragwürdiger Nobelpreise

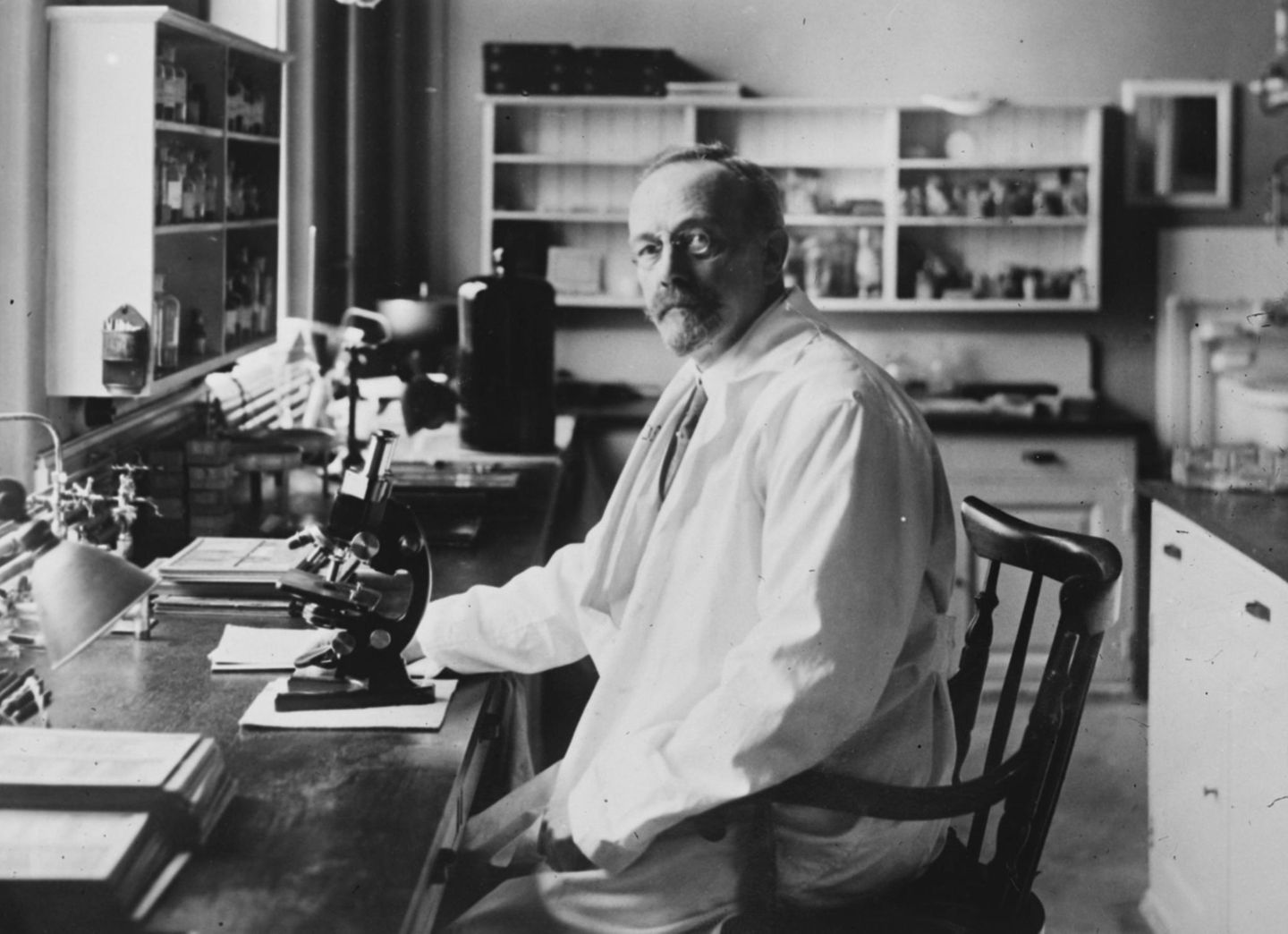

Doch wie spätere Untersuchungen ergaben, hatten die Ratten lediglich gutartige Geschwülste entwickelt, da sie aufgrund des Laborfutters zu wenig Vitamin-A hatten. Das Karolinska-Institut, das den Medizin-Nobelpreis vergibt, arbeitete 2004 die Fehlentscheidung auf. Dennoch bleibt Fibiger offiziell Nobelpreisträger.