Abbrechende Teile, fehlerhafte Sensoren oder Schleusen, die sich öffnen, wenn sie es nicht sollten: In der Raumfahrt haben kleine Fehler oft große Folgen. Aktuell sitzen die NASA-Astronautin Suni Williams und ihr Kollege Barry Wilmore auf der ISS fest – weil es Probleme mit den Triebwerken und Heliumlecks im NASA-Raumschiff "Starliner" gibt. Eigentlich sollten sie nur eine Woche im Juni im All bleiben, jetzt müssen sie wohl bis Februar 2025 ausharren.

Raumfahrt gehört immer noch zu den gefährlichsten Projekten, die Menschen unternehmen. Mehr als 600 Frauen und Männer sind bisher ins All geflogen, 20 davon sind dabei gestorben, viel mehr bei Starts und Tests auf der Erde. Die gute Nachricht: Raumfahrt wird immer sicherer. Die Unfallrate hatte ihren Höhepunkt in den 1980er-Jahren, heute passieren nur noch 0,028 Missgeschicke pro Mission – das sind 0.000002 Unfälle pro im All verbrachtem Tag. Der Trend geht zu weniger, aber dafür längeren Missionen. Kein Wunder, sind doch die Landung und der Start die Phasen, die am gefährlichsten sind.

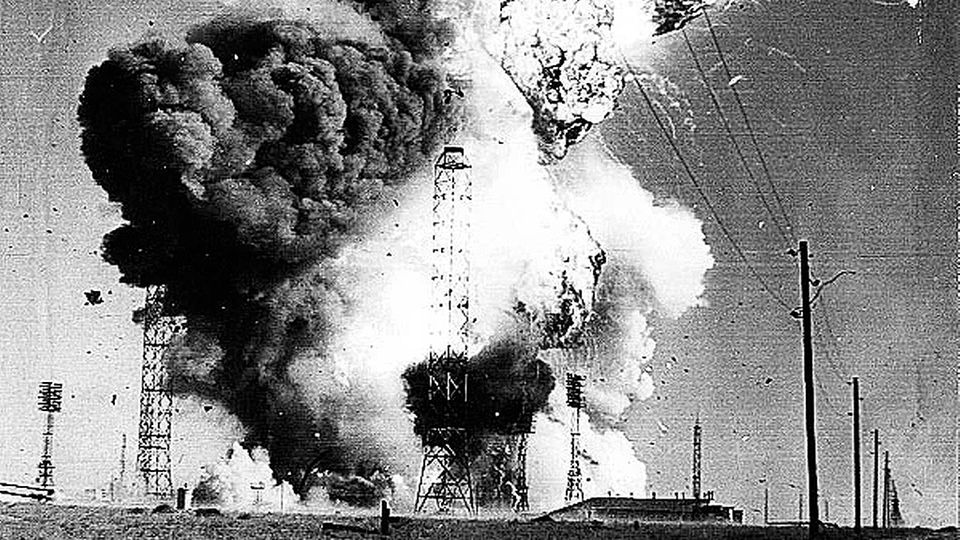

Schon bevor überhaupt der erste Mensch ins All gelangte, kam es zu dem verheerendsten Unglück: Am 24. Oktober 1960 explodierte eine Rakete im damals noch sowjetischen Raumfahrtzentrum in Baikonur, Kasachstan. 165 Arbeiter, Forschende und Militärs starben. Unfälle passieren aber nicht nur im Einsatz, sondern oft auch schon in der Testphase. Kosmonaut Walentin Bondarenko setzte sich beim Kosmonautentraining selbst in Brand: Der alkoholgetränkte Wattebausch, mit dem er seine Haut reinigte, entglitt ihm und fing auf einer elektrischen Kochplatte Feuer. In der Atmosphäre der Druckkammer mit 50 Prozent Sauerstoff stand der junge Mann schnell in Flammen. Wäre er nicht gestorben, hätte Bondarenko der erste Mensch im All sein können.

Doch tödliche Unfälle sind tatsächlich die seltensten. Viel öfter kommt es zu "close calls", zu Fast-Unglücken. Wie bei der Mission der "Mir" 1995, als Norman Thagard die vorgeschriebenen Sportübungen für Astronauten absolvierte, um sich in der Schwerelosigkeit fit zu halten. Ein Elastikband am Sportgerät riss und traf ihn am Auge. Thagard konnte für eine Weile nicht mehr ins Licht schauen, musste aber nicht evakuiert werden.

Immer gehört in der Raumfahrt zum Erfolg auch Versagen: Von den 96 Starts im Vorfeld der bemannten Mondlandung gelangen nur 41. Oft haben gerade Unglücke erst dafür gesorgt, dass Sicherheitsstandards eingeführt wurden. So wie bei einer der bekanntesten Missionen.

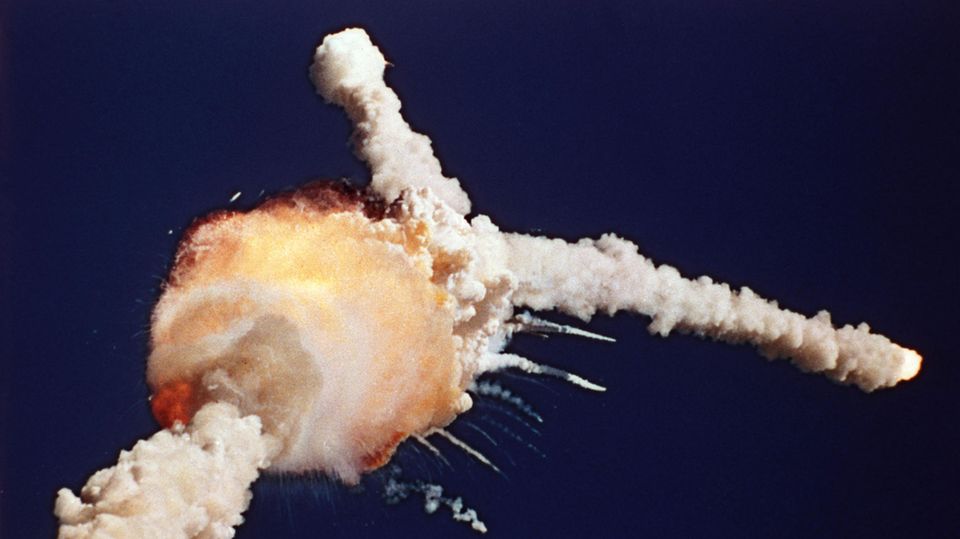

Challenger-Raumfähre, 1986

In der Nacht auf den 28. Januar 1986 war es ungewöhnlich kalt in Cape Canaveral, der Raketenstartbasis der NASA in Florida. Zu kalt für die O-Ringe, die man in der Challenger-Raumfähre verwendete. Solche Dichtungsringe saßen an einer der seitlichen Raketen, die das Shuttle in den Orbit befördern sollten. Mindestens einer von ihnen war in der Kälte steif und brüchig geworden. Durch den fehlerhaften O-Ring schossen beim Start am Vormittag die Flammen nicht nur durch die große Heckdüse, sondern bahnten sich ihren Weg auch seitlich aus der Rakete. Nur 73 Sekunden nach ihrem Start zerbrach die Challenger in 15 Kilometer Höhe. Keiner der sieben Männer und Frauen an Bord überlebte. Es folgte eine jahrelange Aufarbeitung der Ursachen. Seitdem testet die Plastikindustrie routinemäßig Chargen von Dichtungsringen.

Gemini-Mission, 1965

Das Essen im Weltall muss man mögen. Vor allem in den Anfängen dürften Mahlzeiten keine Freude gewesen sein. Sie befanden sich "in Plastikbeuteln, und wir mussten mit der Wasserpistole Flüssigkeit hineinspritzen, um sie wiederherzustellen", so beschrieb es Astronaut Virgil 'Gus' Grissom 1965 dem "Life Magazine". Im selben Jahr waren er und sein Kollege John Young auf den ersten Weltraumausflug aufgebrochen, der die Mondlandung vorbereiten sollte.

Vielleicht wusste Young vorher, worauf er sich kulinarisch einließ – jedenfalls schmuggelte er ein Corned-Beef-Sandwich mit an Bord, das er in seinem Raumanzug versteckte. Irgendwann auf der vier Stunden langen Reise ins All packte er es aus. "Riecht, oder?", kommentierte er den Moment laut Protokoll. Gleich beim ersten Bissen begannen Krümel durch das Cockpit zu fliegen, und Grissom verstaute das höchst verbotene Sandwich wieder in seiner Tasche.

Leicht hätten die Brotkrumen in die empfindlichen Maschinen geraten können. Zum Glück passierte nichts, doch der Sandwich-Skandal wurde später sogar im US-Kongress diskutiert. Brot gibt es bis heute nicht auf Raumstationen. Aber eine Replik von Youngs Sandwich ist heute im Grissom Memorial Museum in Indiana zu sehen. Und Young selbst blieb 42 Jahre im Astronautendienst, länger als irgendjemand sonst.

Sojuz-11-Mission, 1971

Drei Wochen lang war alles gut gegangen: Georgi Dobrowolski, Wiktor Pazajew und Wladislav Wolkow besuchten im Juni 1971 die Saljut-1, die erste Station im Weltall, die erst drei Monate vorher gestartet war. Sie führten Experimente durch, notierten ihre Beobachtungen, ohne besondere Vorkommnisse. Auch die Rückkehr verlief ungetrübt, mit einem normalen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und einer nahezu perfekten automatischen Landung.

Aber als das Bodenteam die Raumkapsel öffnete, reagierte keiner der drei Astronauten. Später ergaben Untersuchungen, dass sich die fehlerhafte Klappe einer Belüftung geöffnet und zum Druckabfall in der Kapsel geführt hatte. Die drei Männer waren wahrscheinlich 30 Minuten vor der Landung erstickt – weil sie keine Raumanzüge trugen. Erst danach erließen die USA und die Sowjetunion Bestimmungen, die Raumanzüge in allen kritischen Manövern vorschreiben.

Columbia-Raumfähre, 2003

Während des Starts der Columbia-Raumfähre am 16. Januar 2003 brach ein koffergroßes Stück Isolierschaum von einem externen Tank ab. Der Schaum schützte den Tank mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff davor, Eis anzusetzen – das sich beim Flug lösen und Schaden anrichten könnte. "Foam-Shedding", Schaumabwurf wurde zwar vorher schon öfter beobachtet, galt aber nicht als gefährlich. Eine fatale Fehleinschätzung: Diesmal krachte das Isolationsstück gegen einen Flügel und hinterließ ein 15 bis 25 Zentimeter großes Loch in dessen Karbonverkleidung. Als die Columbia auf dem Rückflug wieder in die Atmosphäre eintrat, sammelten sich heiße Gase darin – und führten zu einer Kettenreaktion. Sensoren und Hydraulik fielen aus, am Boden beobachteten geschockte Amerikaner und Menschen in aller Welt, wie sich immer mehr Teile von dem Shuttle lösten. Am Ende brach sogar die Kapsel der Crew auseinander. Keiner der sieben Astronauten überlebte.

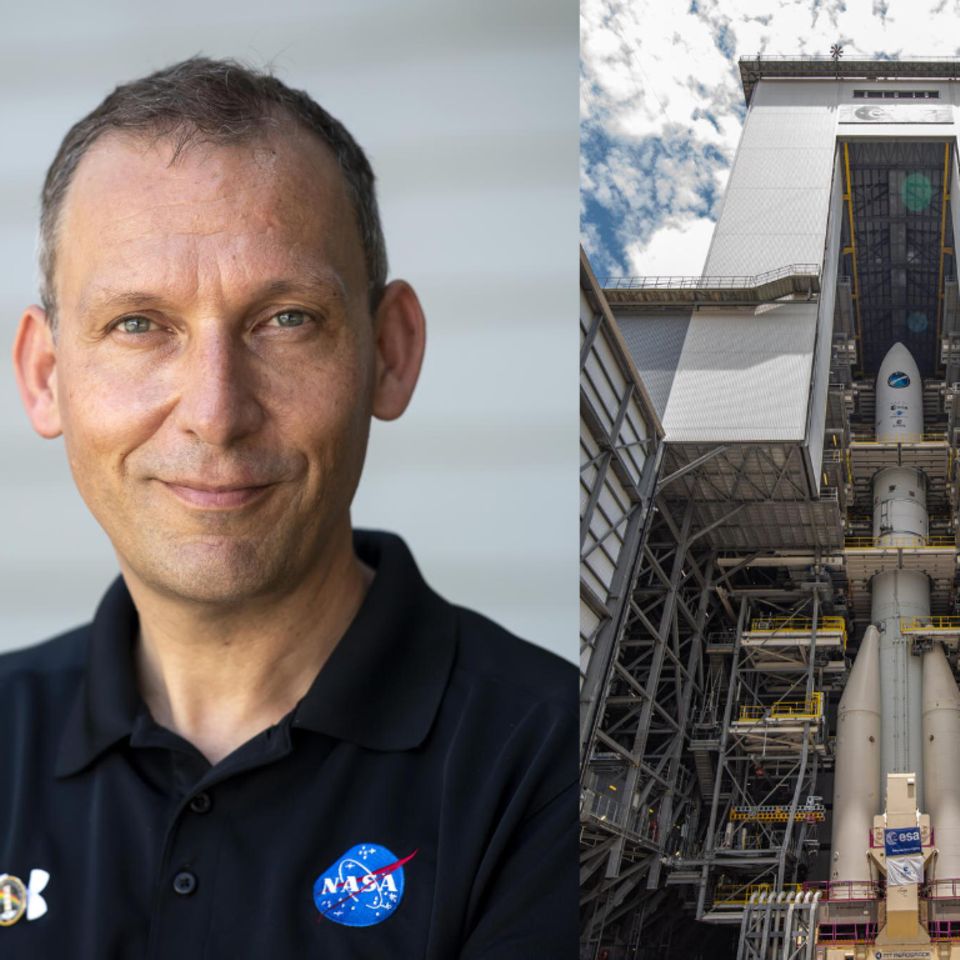

ISS-Expedition 36, 2013

Blind und bewegungsunfähig im Weltall treiben – einer der Lieblingstopoi aus Hollywood ist Luca Parmitano tatsächlich passiert. Auf der 36. Expedition der ISS machte er einen Weltraumspaziergang. Zunächst fiel ihm ein Fehler des CO2-Sensors auf. Dann füllte sich sein Helm plötzlich mit Wasser. Zwischen einem und 1,5 Litern sammelten sich darin – besonders um die Augen und Ohren, sodass er kaum sehen und hören konnte. Auch atmen war kaum möglich, denn in der Schwerelosigkeit schwebten die Wassertropfen auch vor seine Nase. Irgendwie schaffte es Parmitano trotzdem zurück zur Luftschleuse und gelangte unverletzt an Bord.