GEO: Frau Werwigk-Schneider, Sie haben gerade Ihre Biografie "Ein bisschen Diktatur gibt es nicht" veröffentlicht. Darin erzählen Sie über Ihr Leben in der DDR-Diktatur. Wann und warum haben Sie entschieden, nicht mehr in der DDR leben zu wollen?

Renate Werwigk-Schneider: Bis zum 13. August 1961, dem Tag des Mauerbaus, hat meine Familie in Teupitz ganz gut gelebt. Mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder Reinhard und ich wohnten in einem Haus am Teupitzer See. Mein Vater war Arzt und Pfarrer. Ich engagierte mich in der Jungen Gemeinde, der Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche. Deshalb wurde ich mit 14 Jahren von der Schule verwiesen. Da hatte ich beinahe schon genug. Aber akut wurde die Sehnsucht nach Freiheit erst nach dem Mauerbau. Danach wollte ich jahrelang einfach nur raus.

Was änderte sich alles?

Vorher konnten wir mit der S-Bahn in wenigen Minuten zum Bahnhof Zoo oder zum Ku’damm fahren. Wir konnten in der Amerika-Gedenkbibliothek nach Büchern stöbern, die Philharmonie besuchen oder in der Hardenbergstraße eine Tasse Kaffee trinken, die konnten wir uns nach dem Umtausch gerade noch leisten, und dabei freie, unzensierte Presse lesen. Erst mit dem Mauerbau wurde uns bewusst, dass wir uns auf einmal in einem großen Gefängnis befanden. Reisen konnten wir nur noch von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Das war mir nicht genug. Ich wollte nach Paris und nach Rom und die Welt sehen.

Nach dem Bau der Mauer konnten Sie die DDR nicht mehr einfach so verlassen. Wie ging es Ihnen damit?

Eine Flucht aus der DDR konnte lebensgefährlich sein: Bei dem Versuch, das Land zu verlassen, wurden Menschen verhaftet oder erschossen. Mein jüngerer Bruder Reinhard floh bereits zum Jahreswechsel 1961/1962. Er kletterte auf eine Leiter über den Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Neukölln. Dort war sie wenige Monate nach dem Mauerbau noch nicht so stark befestigt und die anliegenden Schrebergärten noch leicht zugänglich. Anders als mein Bruder, den nichts hielt, stand ich damals kurz vor dem Staatsexamen. Deshalb bin ich erst einmal in der DDR geblieben. Nach einem missglückten Fluchtversuch hätte ich mein Studium wohl nicht mehr beenden dürfen. Anfang 1962 machte ich mein Staatsexamen, bis zum Sommer habe ich promoviert und wurde approbiert. Danach planten meine Eltern und ich unsere Flucht.

Wie wollten Sie die DDR verlassen?

Wir hatten über RIAS, den "Rundfunk im amerikanischen Sektor" Berlins, von Tunneln gehört, die Westberliner Studenten unter der Grenze an der Bernauer Straße gruben. Mein Bruder Reinhard studierte damals an der Freien Universität in Westberlin und stellte den Kontakt zu Kommilitonen her. Die Kuriere, wie das Ministerium für Staatssicherheit sie nannte, organisierten das Ganze. Als Bundesbürger konnten sie auch nach Ostberlin. Im Februar 1963 bekamen wir Bescheid, dass wir zur Brunnenstraße 45 kommen sollten. Im Keller des Wohngebäudes befand sich ein Tunnel. Noch vor Betreten des Hauses wurden wir von einem der Fluchthelfer abgefangen. Wir sollten sofort nach Hause gehen, denn der Tunnel sei aufgeflogen.

Wissen Sie, wer den Tunnel verraten hat?

Ein Kurier hatte sich in eine Leipzigerin verliebt, die inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi war. Mehr als 30 Menschen wurden wegen des verratenen Tunnels verhaftet. Ich kam in die Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen. Das Stasi-Gefängnis war ein weißer Fleck auf der Landkarte, eine Hochsicherheitszone.

Was mussten Sie in Hohenschönhausen erleben?

Hohenschönhausen war Psychoterror. Mich hat nie einer körperlich angegriffen, aber die Isolationsfolter war schlimm. Ich war allein und vollkommen abgeschnitten von der Welt. Ich bekam keinen Besuch, keine Briefe, keinen Rechtsanwalt, nichts. Für das Wachpersonal war ich nur eine Nummer. Wenn ich eine weitere Gefangene zu mir in die Zelle bekam, konnte sie ein Stasi-Spitzel sein. Ich hatte Angst zu verblöden, weil ich keine Literatur lesen durfte, die nicht parteikonform war. In Hohenschönhausen saß ich bis zum September 1963, dann wurde ich vor ein Gericht in Rostock gestellt.

Was genau warf man Ihnen vor?

Weil wir beide Ärzte waren, warf der Staatsanwalt meinem Vater und mir vor, unsere Flucht hätte den Dritten Weltkrieg initiieren können. Vor dem Mauerbau waren mehr als zwei Millionen Menschen aus der DDR nach Westdeutschland geflüchtet. Der Mauerbau sollte die Flucht weiter verhindern. Aber auch nach dem Mauerbau flohen noch Hunderttausende in den Westen. In der Logik der DDR-Regierung löste jeder Einzelne davon eine globale Eskalation des Kalten Krieges aus. Mein Vater wurde zu dreieinhalb Jahren, meine Mutter zu einem Jahr und ich zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Ihre erste Haftstrafe verbüßten Sie im Gefängnis Frankfurt (Oder). Wie war es dort?

Ich durfte dort als Assistenzärztin arbeiten und konnte viele Bücher lesen. Die Mitgefangenen kamen nahezu ausschließlich wegen psychosomatischer Beschwerden zu mir: Von Magenkrämpfen bis zu Herzklopfen war alles dabei. Ich habe auch einige Wärter behandelt, darüber wundere ich mich bis heute. Nach zwei Jahren kam ich 1965 frei und konnte meine Eltern wiedersehen.

Wie haben Sie Ihre Rückkehr erlebt?

Vater und Mutter waren völlig gebrochen. Sie wollten nie wieder versuchen zu fliehen. Mir ging es anders. Ich wollte weiterhin raus aus dem Unrechtsstaat. Und habe direkt meinen nächsten Fluchtversuch geplant.

Wie wollten Sie es diesmal probieren?

Ab 1963 kaufte die BRD politische Gefangene sowie Ausreisewillige gegen große Geldsummen oder Warenlieferungen frei – ein inoffizielles Geschäft, von dem die DDR profitierte. Wer freigekauft wurde, entschied immer die DDR. Die Freikäufe organisierten zwei Rechtsanwälte: Jürgen Stange im Westen und Wolfgang Vogel in Ostberlin. Davon hatte ich gehört und besuchte Herrn Vogel in seiner Kanzlei. Ich bat ihn, mich freizukaufen. Da sagte er zu mir: Na, Sie sind doch frei.

Was war Ihre Reaktion?

Ich sagte, ich sei zwar gerade aus einem kleinen Gefängnis entlassen worden, würde aber weiterhin in diesem großen Gefängnis DDR leben. Mit Handschlag versprach er, mir zu helfen, falls ich bei einem weiteren Fluchtversuch wieder verhaftet werden würde. Denn die einzige Möglichkeit eines Freikaufs bestand darin, mich wieder einsperren zu lassen. Ob aber ein Freikauf wirklich klappen würde, war ungewiss. Trotzdem plante ich weiter die Flucht. Aus der Erfahrung mit dem verratenen Tunnel hatten wir jedoch gelernt. Eine große Studentengruppe zu involvieren, so was hätten wir nicht mehr gemacht. Trotzdem hatte ich Hilfe aus dem Westen.

Wer hat Ihnen geholfen?

Mein Bruder Reinhard, alte Freunde aus Gießen und mein späterer Ehemann Dieter Schneider. Dieser studierte mit Reinhard Veterinärmedizin. Ich kannte Dieter schon aus der Jungen Gemeinde. Er war zufällig am 13. August 1961 in Westberlin unterwegs und ist dort geblieben. Deshalb hatte er einen westdeutschen Pass und konnte mich problemlos in Ostberlin besuchen. Unser Plan war: Getarnt als Urlauberin, wollte ich mit einem Westpass über Bulgarien nach Istanbul und dann in die Bundesrepublik. Im Frühsommer 1967 fuhr ich also mit einer DDR-Reisegruppe an den Goldstrand. Aber dort lief nicht alles nach Plan.

Warum?

Wir waren wachsam, weil das Personal der DDR-Reisebüros für die Stasi arbeitete. Deshalb hatte Dieter meinen Pass aus Westdeutschland mitgebracht. Ursprünglich wollten wir mit einem Schiff einen Tagesausflug nach Istanbul unternehmen – für Menschen aus dem Westen war das möglich, die Türkei gehörte damals schon zur NATO. Aber kurz zuvor hatten es einige DDR-Bürger auf diesem Weg in den Westen geschafft, woraufhin die Tagesausflüge per Schiff auf Befehl der DDR eingestellt wurden. Deshalb fuhren Dieter und ich am späten Abend des 25. Juni 1967 mit einem Taxi zum Grenzkontrollpunkt Kapitän Andreevo. Aber wir flogen auf.

Weshalb flogen Sie auf?

Der Taxifahrer verriet uns durch seine Nervosität. Kurz vor dem Kontrollpunkt fing er so doll an zu zittern, dass das ganze Auto vibrierte. Das habe ich erst Jahrzehnte später durch Stefan Appelius erfahren, der ein Buch über den "Fluchtweg Bulgarien" geschrieben hat.

Buchempfehlung: "Ein bisschen Diktatur gibt es nicht" von DDR-Zeitzeugin Renate Werwigk-Schneider, 2025 erschienen im Westend Verlag, online erhältlich auch bei Thalia oder Amazon

Dieter und Sie wurden verhaftet und in ein Gefängnis in Sofia gebracht. Wie ging es dann weiter?

Nach 64 Tagen Haft wurde Dieter in die Bundesrepublik entlassen. Er war ja Bundesbürger.

Und Sie?

Ich wurde von Untersuchungsrichter Dimitroff, einem Deutsch sprechenden DDR-Anhänger, vernommen. Er war ein ganz mieser Vernehmer.

Was war so mies an dem Mann?

Dimitroff brüllte mich von früh bis spät an. Er schrie, dass ich als Ärztin durch meinen Fluchtversuch einen Dritten Weltkrieg hätte auslösen können. Diese Vorwürfe musste ich mir den ganzen Tag anhören. Er sagte einmal, er werde dafür sorgen, dass Dieter und ich nie zusammenkämen. Ich habe ihn angeblitzt und ihm ins Gesicht gesagt, dass er sich schon auf eine Heiratsanzeige freuen dürfe. Schließlich wurde ich zurück nach Ostberlin geflogen und kam erneut in Untersuchungshaft nach Hohenschönhausen. Dort empfing mich die sächsische Wachtmeisterin mit den Worten: "Da sind Sie ja wieder." Einige der Wächterinnen hatten mich wohl als Freikauf-Kandidatin im Hinterkopf.

Was meinen Sie damit?

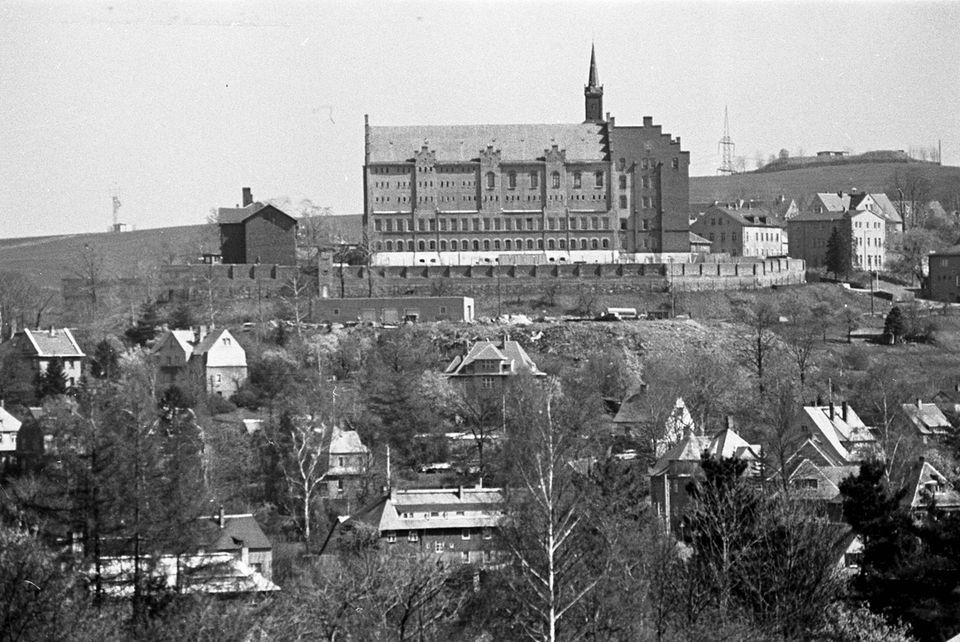

Das Wachpersonal verhielt sich höflicher als vorher. Sie gaben mir auch schon mal eine Tasse Kaffee, und ich durfte mich am Tag hinlegen, was eigentlich verboten war. Sie dachten sich wohl: Wenn die wirklich einmal im Westen ankommt, dann soll sie nicht schlecht über uns reden. Eines Tages wurde ich dann in die Stasi-Zentrale in die Magdalenenstraßen gebracht. Dort hatte Rechtsanwalt Vogel ein Treffen arrangiert. Er wollte sein Versprechen halten. Das gab mir Mut. Kurz darauf wurde ich von einem Gericht in Potsdam zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ab März 1968 saß ich meine Strafe in der Vollzugsanstalt Hoheneck in Stollberg im Erzgebirge ab. Meine Zeit in der alten Burg war ein einschneidendes Erlebnis.

Was war so einschneidend?

Ich wurde mit Frauen gleichgesetzt, die Mord und schwerste Verbrechen begangen hatten. Das war für mich ein schlimmes Erlebnis. Als Kinderärztin steckten sie mich in eine Zelle mit rund einem Dutzend Frauen, die mir von früh bis spät erzählten, wie sie ihre Kinder abgemurkst hatten. In Hoheneck waren wir zehn politische Gefangene auf rund 200 Mörderinnen, die es offiziell ja in der DDR gar nicht gab.

Wie meinen Sie das?

Die DDR-Zeitungen schrieben nichts darüber. Im Sozialismus sind alle Menschen gut, war die offizielle Linie, was natürlich nicht stimmte. Ich nähte den ganzen Tag Bettwäsche für einen volkseigenen Betrieb. Jahre später habe ich die Bettwäsche bei Neckermann in Frankfurt am Main wiedergesehen. Ich war zum Glück nur wenige Monate dort. Und ich bin bis heute nicht dort gewesen. Meine Interviews als Zeitzeugin der Gedenkstätte Hoheneck fanden bei mir zu Hause statt. Ich will dort nie wieder hin.

Können Sie sich noch an den Tag Ihrer Entlassung erinnern?

Ich werde ihn nie vergessen: Am 14. Juli 1968 kamen zwei Stasi-Männer an meine Nähmaschine und wollten mich mitnehmen. Wohin, wusste ich nicht. Ich dachte, sie bringen mich nach Sibirien in den Gulag. Es ging nach Karl-Marx-Stadt, heute wieder Chemnitz. Dort ließen sie mich lange auf einem Stuhl in einem dunklen Flur warten. Irgendwann holten sie mich in ein Zimmer, wo mir gesagt wurde, dass ich freikäme. Sie fragten mich, wohin ich entlassen werden wollte – eine Fangfrage.

Inwiefern?

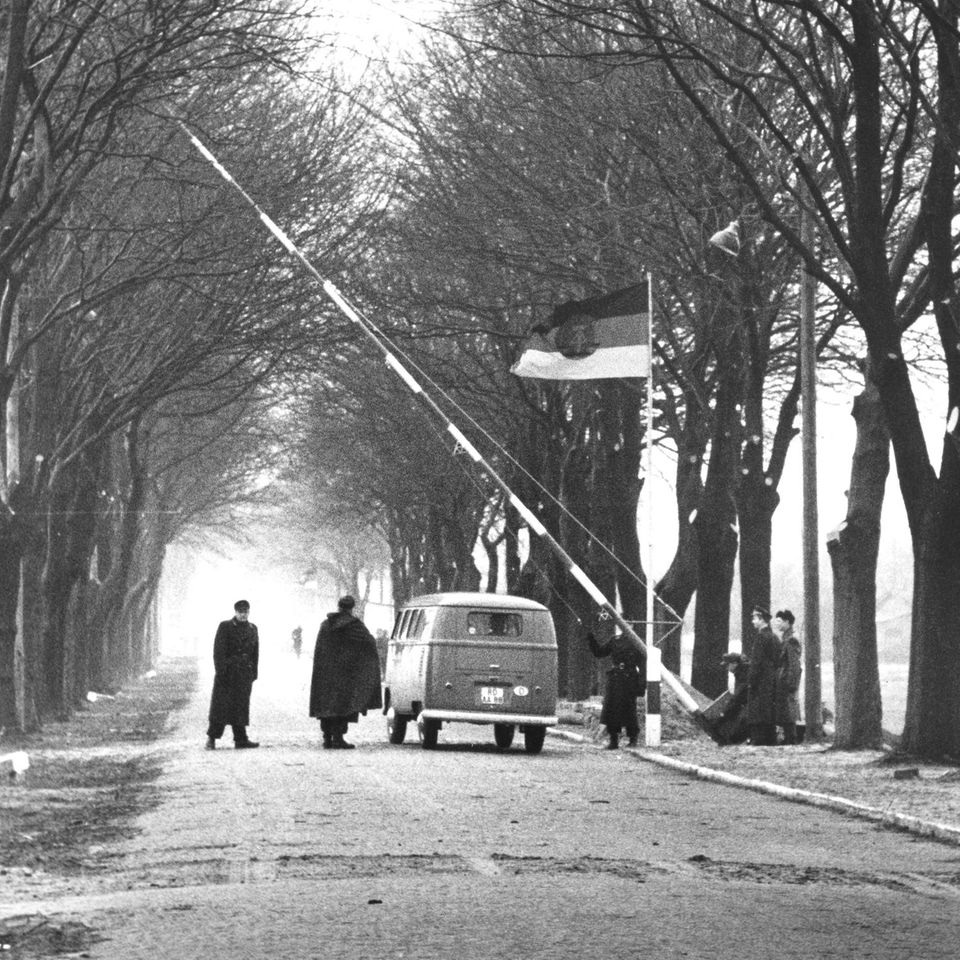

Ich kenne Fälle, bei denen die Befragten in dieser Situation vor Angst sagten, sie wollten zurück in die Heimat. Sie waren freigekauft, wurden dann aber in die DDR entlassen. Als ich sagte, ich wolle in die Bundesrepublik, fuhren sie mich nach Herleshausen, wo wir auf einem Parkplatz auf Wolfgang Vogel warteten. Er kam mit seinem berühmten goldfarbenen Mercedes angefahren. Im Kofferraum lagen alle Papiere, von meiner Geburtsurkunde bis zur Promotion, obendrauf lag ein Blumenstrauß. Meine Eltern hatten alles gepackt. Vogel fuhr mich über die Grenze nach Bebra. Wieder warten – dann kamen in einem Diplomatenauto vier schwarz gekleidete Männer, an denen ich vorbeigehen musste, damit sie mich identifizierten. Dann wechselte ein kleiner Geldkoffer die Seiten. Das war wie im Krimi.

Wissen Sie, wie viel Geld in dem Koffer war?

Ich wurde für 100.000 D-Mark freigekauft. Später erfuhr ich, dass nicht nur Geld, sondern auch eine weitere Person für mich getauscht wurde. Ein DDR-Spion, der den Westen bespitzelt hatte, gab bei seiner Rückkehr nach Königswusterhausen bekannt, er sei gegen eine Kinderärztin ausgetauscht worden. Ich habe also 100.000 Mark und einen Spion gekostet.

Wie war es, im Westen anzukommen?

Freunde nahmen mich in Empfang. Sie päppelten mich in ihrem Haus in Gießen mit Vanillepudding und Erdbeeren wieder auf. Ich ging dann nach Westberlin und habe in einer Kinderklinik in Charlottenburg angefangen. Im Oktober 1968 heiratete ich Dieter. Da dachte ich, ich bin meinem Vernehmer aus Bulgarien, dem Herrn Dimitroff, noch etwas schuldig und schickte ihm unser schönstes Hochzeitsbild.

Hat er darauf noch einmal reagiert?

Ja. Die bulgarische Regierung schickte meine Botschaft mit der Bitte um Erklärung an die DDR-Regierung. Einige Wochen später schimpfte Rechtsanwalt Vogel bei einem Treffen mit mir.

Hatten Sie keine Angst?

Eigentlich nicht. Es passierte auch nichts mehr. Für mich war mein Freikauf ein Ende, und danach hatte ich ein wunderschönes Leben im Westen, auch wenn es mit dem Schneider schnell schiefging. Ich wurde 1968 Bundesbürger und lebte in Berlin, so wie ich es mir gewünscht hatte. Meine erste Wohnung war in einem Neubau an der Kantstraße, Ecke Bleibtreustraße, das war für ein Knastmädchen aus der DDR der Himmel auf Erden. Später hatte ich meine eigene Kinderarztpraxis. Und Anfang der 2000er-Jahre habe ich wieder geheiratet. Und habe es nie bereut. Es musste so sein.

Wie blicken Sie heute auf die DDR?

Die DDR hatte keine Daseinsberechtigung. Vom ersten Tag an wurden die Wahlen betrogen. Aus dem Exil in der Sowjetunion kamen die alten Köpfe Ulbricht, Pieck und Grotewohl zurück, eine von den Russen diktierte Regierung. In den rund vier Jahrzehnten, in denen die DDR bestand, gab es keine freien und demokratischen Wahlen. Dieser Staat war illegitim.

Jahrzehntelang schotteten Sie sich von Ihrer Vergangenheit ab, so beschreiben Sie es in Ihrer Biografie. Was hat Sie dazu gebracht, Ihr Schweigen zu brechen? Wie sind Sie Zeitzeugin geworden?

Die schmerzlichen Erinnerungen habe ich mir in meiner Kinderarztpraxis abgearbeitet. Wenn man von früh bis spät mit Kindern zu tun hat, kann man nicht ewig trauern. Aber am Ende war es meine Familie, die mich zur Arbeit als Zeitzeugin motivierte. Anfang der 2000er-Jahre kamen die ersten Anfragen der Gedenkstätten. Mein zweiter Ehemann wollte unbedingt, dass ich das mache. In der Familie Werwigk gibt es einige Lehrer, die mich einluden, an ihren Schulen in Bayern und Baden-Württemberg zu sprechen. Damit begann meine Arbeit als Zeitzeugin. In München sagte eine junge Lehrerin zu mir: Erzählen Sie bloß, wir wissen ja nichts. Ich habe gemerkt, dass ich etwas gegen die Unwissenheit tun muss.

Bis heute sind Sie für die Stiftung Berliner Mauer und andere Gedenkstätten tätig. Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Schülergruppen gemacht, die noch Verwandtschaft, Eltern oder Großeltern haben, die die DDR selbst erlebt haben? Die müssten doch einiges wissen.

Wenn ich eine Schülergruppe aus dem Osten habe, wissen die alles viel besser. Aber auch deren Eltern und Großeltern mauern oft. Es gibt eine ganze Generation von DDRlern, die nichts erzählt. Manche fragen mich allen Ernstes, warum ich keinen Ausreiseantrag gestellt hätte.

Manche Menschen blicken auch nostalgisch auf die DDR. Für die Verklärung gibt es den Begriff der Ostalgie. Darunter fallen auch Trabi-Treffen. Was halten Sie davon?

Das ist albern. Ich bin auch mal Trabi gefahren, aber warum sollte man heute noch mit so einer Knatterkiste die Luft verpesten und das auch noch schön finden? Ostalgie hat bei mir keinen Platz.

Sie sind über 85 Jahre alt und arbeiten immer noch als Zeitzeugin. Warum tun Sie sich das noch an?

Ich gebe mein Herzblut dabei. Mir ist es wichtig, den Schülern zu vermitteln, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind. Ich sage ihnen immer: Einer von euch wird möglicherweise unser nächster Bundeskanzler. Und wer von seiner Geschichte nichts weiß, der kann auch keine Zukunft gestalten. Damit locke ich die Schüler, und sie beginnen zu diskutieren. Mehr denn je weiß ich heute, warum ich die Arbeit als Zeitzeugin mache. Morgen habe ich die nächste Gruppe, auf die freue ich mich schon.