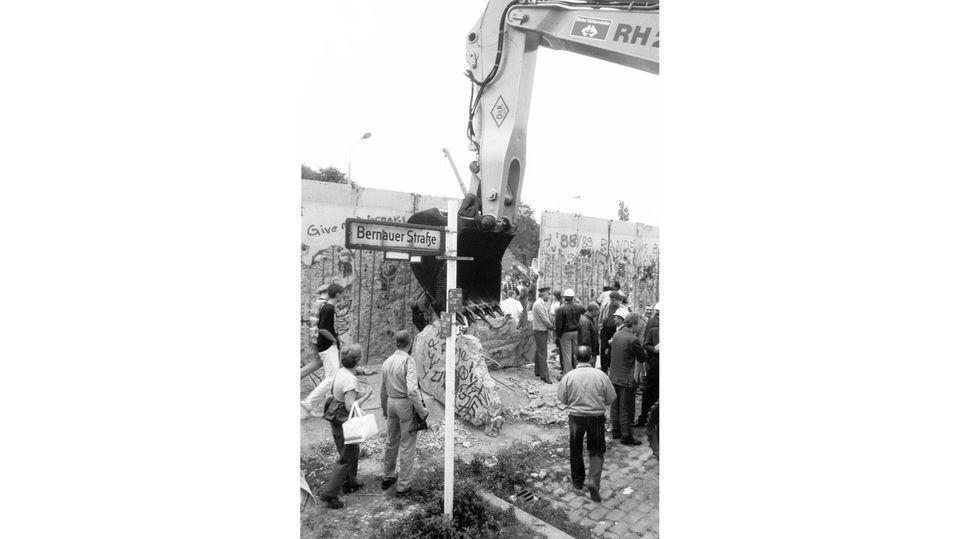

Am 13. Juni 1990 rollt ein Bagger zur Bernauer Straße, Ecke Ackerstraße. Direkt vor der Berliner Mauer hält er an – mehr als 28 Jahre hat die Betonwand die Stadt in Ost und West geteilt, und an jenem Mittwoch im Sommer 1990 soll sie endlich abgerissen werden.

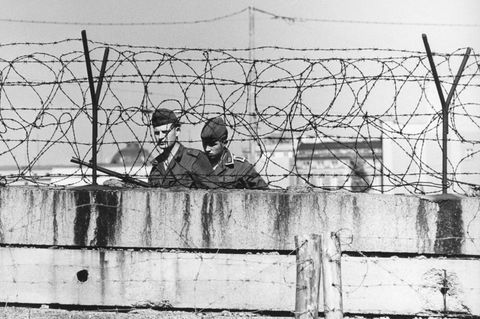

Nach dem Mauerfall im November 1989 waren die Grenzübergänge offen. Frei konnten die Menschen nun aus dem Ostteil Berlins nach Westen kommen – doch die Mauer, der Stacheldrahtzaun und die Grenzanlagen standen noch. Schnell hatten sich "Mauerspechte" auf Andenkenjagd mit Hammer und Meißel über den Betonwall hergemacht und Stücke herausgeklopft.

Am 29. Dezember 1989 beschloss die Übergangsregierung der DDR schließlich, die Grenzanlagen abzureißen. Zum offiziellen Abrisstermin kommen Hunderte Berliner. Auch der Ostberliner Baustadtrat Ekkehard Kraft und Bausenator Wolfgang Nagel aus dem Westteil der Stadt sind vor Ort im Bezirk Wedding. Ganz bewusst haben sie diesen Teil der 156,4 Kilometer langen Grenzanlage ausgewählt. Denn die Bernauer Straße symbolisiert die Jahrzehnte der deutschen Teilung wie kaum ein anderer Ort.

Leben und Tod an der Bernauer Straße

Ab 1961 entzweite der Betonwall die Straße buchstäblich: Die mehrstöckigen Wohnhäuser an der Bernauer Straße gehörten zum Osten, der Bürgersteig aber zum Westen. Ursprünglich konnten die Anwohner ihre Häuser nicht verlassen, ohne den Westen zu betreten – nach dem Mauerbau werden neue Hauseingänge in den Hinterhöfen der Gebäude eingerichtet.

In den ersten Tagen nach dem Baubeginn der Mauer am 13. August 1961 ergreifen einige Menschen, die in der Bernauer Straße leben und arbeiten, die Flucht. Einer von ihnen ist der Volkspolizist Conrad Schumann. Sein beherzter Sprung über den Stacheldraht geht als Foto um die Welt. Er flieht am 15. August gerade noch rechtzeitig über die noch nicht vollständig gemauerte Grenze.

Nur eine Woche später will auch Ida Siekmann Ostberlin verlassen. Mehr als 30 Jahre hat sie in der Bernauer Straße 48 gelebt. Ihre Schwester wohnt nur wenige Häuserblocks entfernt – allerdings im Westen. Unerreichbar für die alleinstehende Frau, nachdem die SED-Führung die Sektorengrenze vollständig abriegeln ließ. Am 22. August 1961, einen Tag vor ihrem 59. Geburtstag, um 6.50 Uhr am Morgen wirft Ida Siekmann Bettzeug und andere Habseligkeiten aus dem Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock. Dann springt sie hinterher, bevor die Westberliner Feuerwehr mit einem Sprungtuch zu Hilfe kommen kann. Beim Aufprall zieht sie sich schwere Verletzungen zu und stirbt noch auf dem Weg ins nahegelegene Lazarus-Krankenhaus. Ida Siekmann ist das erste von mindestens 140 Todesopfern an der Berliner Mauer.

Eine bauliche Wiedervereinigung

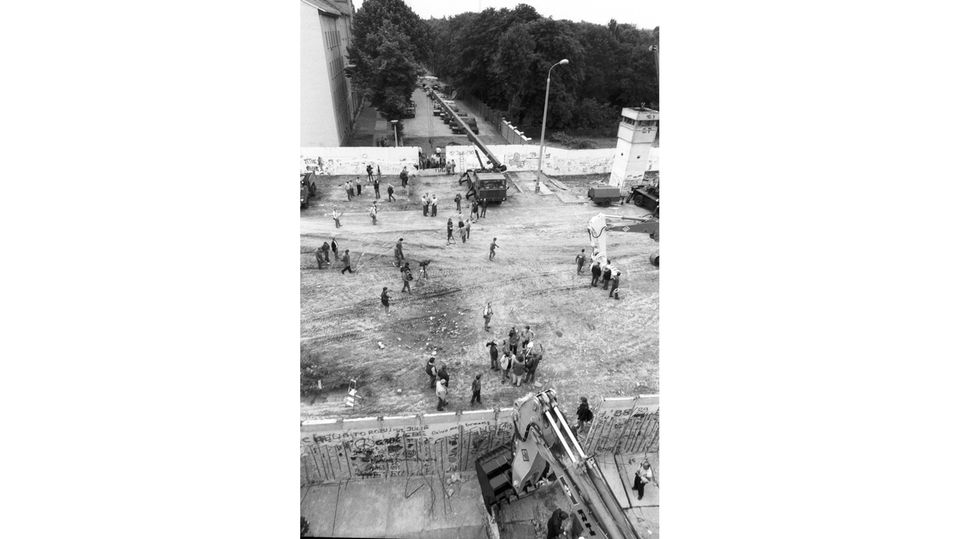

Als am 13. Juni 1990 um 10 Uhr der Abriss des Betonwalls beginnt, erinnern die Politiker aus Ost und West zuerst an die Mauertoten: "Wohl in keiner anderen Stadt Deutschlands sind in Friedenszeiten so viele Menschen gewaltsam zu Tode gekommen", sagen Nagel und Kraft laut einem Bericht des "Tagesspiegel". Unter dem Jubel der Schaulustigen geben sie das Startsignal. Medien berichten von einem spontanen Volksfest, Sekt fließt, bei manchen auch Tränen. Aus dem "antifaschistischen Schutzwall" werde nun der "antiquarische Schutzwall", heißt es, es ist der Auftakt für den Abbau aller innerdeutschen Grenzanlagen. Rund 170 Millionen D-Mark sind dafür veranschlagt. Aber es wird nicht nur abgerissen, sondern auch wieder aufgebaut: Mehr als 130 abgeschnittene Straßen in Berlin und im brandenburgischen Umland werden baulich wieder vereint.

Von Juni bis November dauern die Bauarbeiten. Schon am 9. November 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall, stehen von der innerstädtischen Grenzbefestigung nur noch wenige Kilometer. Doch bis heute sind Mauern und Zäune zwischen Westberlin und der DDR an bestimmten Orten nicht ganz verschwunden. Einige Abschnitte wurden 1990 noch durch den Ostberliner Magistrat unter Denkmalschutz gestellt.

So wurde im Berliner Bezirk Friedrichshain ein 1,3 Kilometer langer Teil des Betonwalls zur längsten Open-Air-Galerie der Welt. 118 Kunstschaffende aus 21 Ländern haben das Mauerstück zwischen Ostbahnhof und Oberbaumbrücke gestaltet. Und an der Bernauer Straße entstand Mitte der 1990er-Jahre die Gedenkstätte Berliner Mauer, wozu auch ein 70 Meter langes Reststück der Grenzanlage gehört. "Um auch nachfolgende Generationen oder auch Menschen aus anderen Ländern darauf hinzuweisen, wir haben das hier in Deutschland auch erlebt. Wir hatten eine Teilung über viele Jahre und Jahrzehnte", sagt die Zeitzeugin Bartels im Interview mit der Stiftung Berliner Mauer anlässlich des 35. Jahrestags des Mauerfalls.