GEO: Herr Mohnhaupt, kaum ein Tier löst so viel Ekel und Furcht aus wie die Spinne. Woher rührt unsere Spinnenangst?

Jan Mohnhaupt: Also ich persönlich habe diese Angst nicht, daher kann ich nicht von "unserer" Angst sprechen. Warum sich Menschen vor Spinnen fürchten, dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Einige Angstforschende führen die weitverbreitete Spinnenphobie auf die Evolution zurück: Diejenigen unserer Urahnen, die sich vor gefährlichen Spinnen in Acht nahmen, überlebten und gaben so ihre Gene weiter – und damit auch die Angst.

Aber?

In den Regionen der Welt, in denen die Spinnenfurcht besonders stark ausgeprägt ist, finden wir so gut wie keine Spinnen, die für Menschen wirklich gefährlich sind, etwa in Europa. Dort jedoch, wo es tatsächlich sehr giftige Spinnen gibt, werden die Tiere teils verehrt oder auch gegessen.

Heißt das, die Angst vor Spinnen ist kulturell bedingt?

Zumindest spricht sehr vieles dafür. Je "zivilisierter" sich eine Kultur gibt, je weiter sie sich von der Natur entfernt hat, desto spinnenfeindlicher ist sie meistens auch. Gerade in christlich geprägten Ländern findet sich die stärkste Abneigung gegen Spinnen, zeigen internationale Vergleichsstudien.

Woher genau rührt diese Angst?

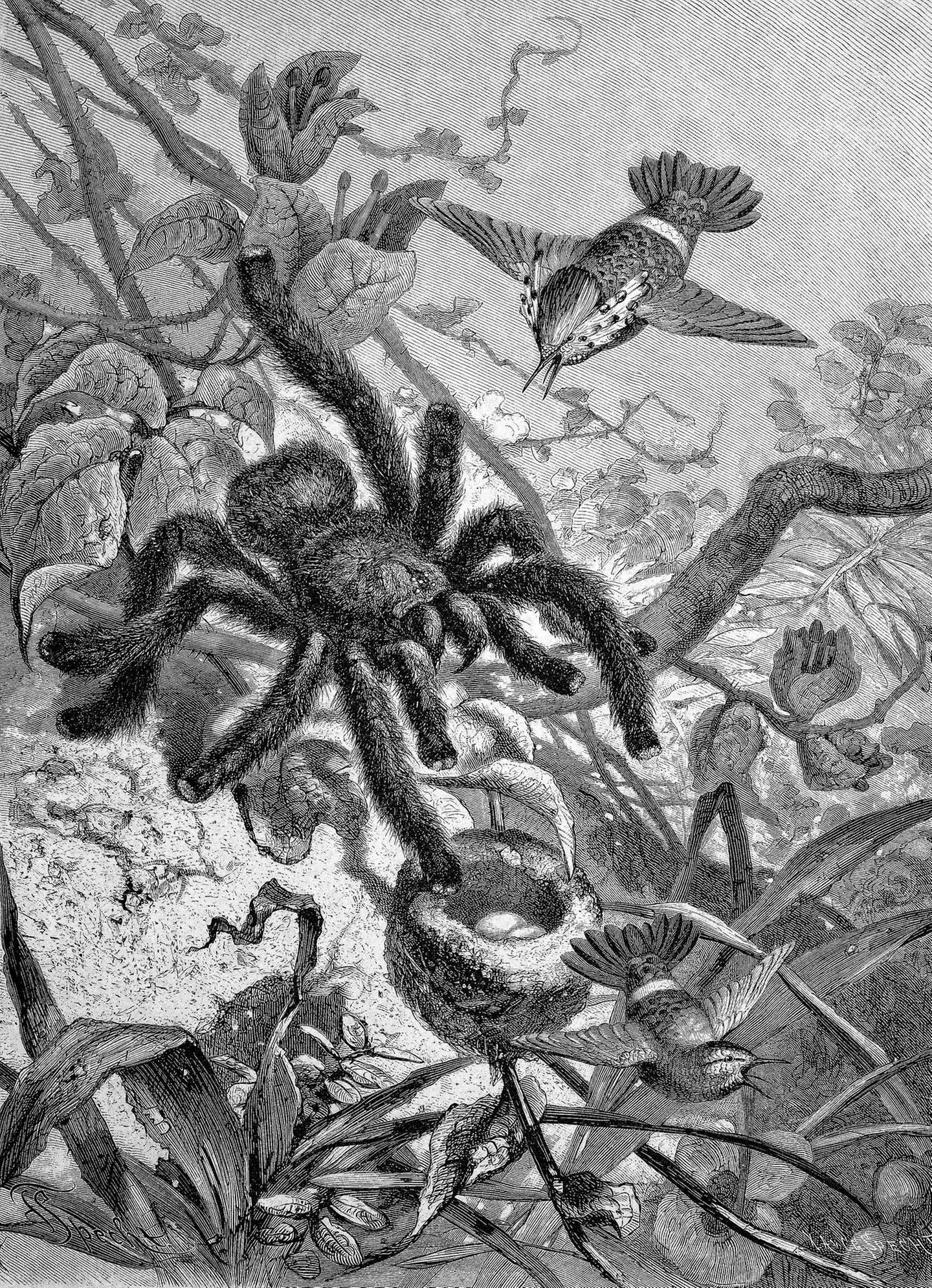

Schon in der Bibel erscheint die Spinne als Tier des Teufels, genau wie die Schlange. In vielen Erzählungen, die auf christlichen Motiven aufbauen, gilt die Spinne als bösartiges Tier, das Tod und Verderben bringt. Ein Paradebeispiel dafür ist die Novelle "Die Schwarze Spinne" von Jeremias Gotthelf aus dem 19. Jahrhundert: Dort rafft der Teufel in Gestalt einer Spinne nahezu ein ganzes Dorf dahin, und bereits die Berührung der Spinne ist tödlich. In einer Szene platzt die Wange der Protagonistin auf, und viele kleine Spinnen schlüpfen aus der Wunde. Solche Geschichten verfestigten das schlechte Image der Spinne. Unsere Abneigung gegen Spinnen ist auch ein Erbe christlicher Traditionen.

Aber warum trifft diese Abneigung ausgerechnet die Spinne?

Ich denke, im christlichen Kontext rührt die Abneigung auch daher, dass der Mensch das Werk der Spinne nicht nutzen kann. Während etwa die Biene den Menschen Wachs und Honig "bringt" und ausgebeutet werden kann, erscheint die Spinne egoistisch, nutzlos und störend.

Nun sinkt heute der Einfluss der Kirchen in Europa – die Spinnenangst jedoch ist geblieben.

Die Traditionen und Werte, von denen unsere Gesellschaft jahrhundertelang geprägt wurde, verschwinden nicht einfach, nur weil weniger Menschen sonntags in die Kirche gehen. Unsere Wahrnehmung der Welt ist weiterhin sehr stark von christlichen Denkerinnen und Denkern und christlichen Texten geprägt, nehmen wir nur die Vorstellung vom Menschen als angebliche Krone der Schöpfung. Natürlich verbreiten die Kirchen heute nicht aktiv die Spinnenangst. Vielmehr wird diese Furcht, die eine jahrhundertelange Tradition hat, anerzogen – jeder Generation aufs Neue.

Wie kann man sich dieses Anerziehen konkret vorstellen?

Das können ganz unscheinbare Momente sein. Zum Beispiel, wenn Kleinkinder mitbekommen, wie Elternteile beim Anblick einer Spinne zusammenzucken, hektisch aufspringen, die Tiere aus der Wohnung entfernen oder töten. Von klein auf lernen Kinder: Vor Spinnen muss man sich in Acht nehmen; sie gehören nicht ins Haus. Das überträgt sich von Generation zu Generation.

Inwiefern unterscheidet sich das Image der Spinne in anderen Kulturkreisen?

Beim Volk der Mapuche in Chile gilt die Spinne als Kulturschöpferin: Der Überlieferung zufolge hat eine Urspinne den Frauen der Mapuche das Weben beigebracht. Bei Erzählungen indigener Völker Nordamerikas fungiert die Spinne oft als mütterliche Ratgeberin, die Menschen ins Ohr flüstert, was zu tun ist, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Besonders vielfältig sind Spinnenerzählungen in westafrikanischen Mythen: Dort taucht sie zuweilen als Schöpfergott auf oder als Mittlerin zwischen Himmel und Erde, als eines der ersten Wesen, die vom Himmel auf die Erde kamen und das himmlische Feuer überbracht haben. Andere Geschichten schildern sie als eine Art Gauner, einen Trickster, der Tiere und Menschen übers Ohr haut, aber nie bösartig ist. Eine Tradition, die sich in Gesellschaften Nigerias und Kameruns bis heute hält, ist das Spinnenorakel.

Die Spinne als praktische Ratgeberin?

Genau. Menschen, die eine bestimmte Frage umtreibt – etwa ob sie eine Krankheit überleben werden oder die richtige Frau oder den richtigen Mann gefunden haben –, legen vor Vogelspinnen-Höhlen Blätter ausgewählter Bäume ab. Nach einer gewissen Zeit schafft die Spinne das Grünzeug am Eingang ihrer Höhle beiseite, und je nachdem, wie die Blätter dann liegen, legt ein Deuter den Orakelspruch der Spinne aus. Das ist natürlich auch Geschäftemacherei, aber diese Tradition zeigt, dass die Spinne in diesen Kulturen für sehr weise gehalten wird.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein: Wird die Spinnenangst hierzulande eher zu- oder abnehmen?

Ich bin skeptisch. Viele Menschen nennen Spinnen immer noch Insekten und wissen offenbar nicht, dass sie acht Beine, Letztere aber nur sechs haben. Eine Spinne als Insekt zu bezeichnen ist ungefähr so, wie eine Elster als Säugetier zu klassifizieren. Dieses fehlende Grundwissen zeugt von einem Desinteresse und zeigt, dass wir nicht bereit sind, uns mit diesen Tieren auseinanderzusetzen.

Was schlagen Sie vor?

Es geht nicht darum, die biologische Systematik der Spinnentiere auswendig zu lernen. Wahrscheinlich würde es schon helfen, Spinnen einfach mal zu beobachten. Viele Menschen überschätzen die Tiere kolossal und glauben, dass diese sich mit ihren acht Beinen wahnsinnig schnell fortbewegen, in kürzester Zeit etliche Meter zurücklegen und alle möglichen Hindernisse überwinden könnten. Tatsächlich aber laufen die Spinnen, die wir in unseren Breiten antreffen, eher in Intervallen. Das sind Dinge, die uns auffallen würden, wenn wir nicht so häufig versuchten, die Natur quasi aus unserem Alltag und Zuhause auszugliedern.