Es sind Sätze, die kaum zu ertragen sind. "Alle Polen in Warschau, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, sind zu erschießen, Gefangene dürfen nicht gemacht werden. Warschau ist dem Erdboden gleichzumachen, um Europa zu zeigen, was es bedeutet, einen Aufstand gegen Deutsche zu unternehmen." So lautet der Befehl des "Reichsführers SS" Heinrich Himmler, der damit die Niederschlagung des später sogenannten Warschauer Aufstandes anordnet. Kurz zuvor, am 1. August 1944, hatten Kämpfer der polnischen Untergrundarmee sich gegen das NS-Regime erhoben, in rascher Folge Lebensmittel, Waffen und strategisch wichtige Plätze in der Stadt erobert.

Vor Ort in Warschau gehört der SS-Gruppenführer Heinz Reinefarth zu den Menschen, die Himmlers Befehl ausführen. Noch bevor der eigens zu diesem Zweck entsandte SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski in Warschau ankommt, weist Reinefarth am 5. August 1944 seine Männer an, die gesamte nicht-deutsche Bevölkerung Warschaus zu töten. Die "Kampfgruppe Reinefarth" ermordet in den kommenden Tagen Zehntausende unbeteiligte Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Kranke.

Reinefarth kann es dabei nicht schnell genug gehen. In einem Telefongespräch mit dem Oberkommando der 9. Armee, die im Umland Warschaus stationiert ist, beklagt er sich, dass er zu wenig Munition habe, um alle seine Gefangenen erschießen zu können. Für seine "Verdienste" bei der Niederschlagung des Aufstandes wird er im Oktober 1944 ausgezeichnet, mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.

Sieben Jahre später, am 5. November 1951, wird der schlanke Mann mit der Narbe im Gesicht und den akkurat gescheitelten lichten Haaren unter großem Applaus zum Bürgermeister von Westerland auf Sylt gewählt. Laut einem Bericht der "Sylter Rundschau" gratulieren dem neuen Amtsinhaber "Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Bevölkerung, die wohl alle das Gefühl hatten, dass nunmehr der richtige Mann am richtigen Platz steht". 1957 wird Heinz Reinefarth für weitere zwölf Jahre in seinem Amt bestätigt. Tatsächlich beginnt in seiner Regierungszeit der neuerliche Aufstieg Sylts und allen voran Westerlands zum beliebten Seebad.

Ein überzeugter Nationalsozialist und Kriegsverbrecher

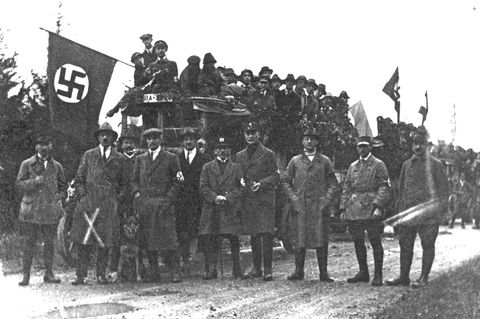

Heinz Reinefarth wird am 26. Dezember 1903 im preußischen Gnesen (heute Gniezno, Polen) geboren, wächst nach dem Umzug der Familie in Cottbus auf. Schon der Gymnasiast Reinefarth sympathisiert mit rechten Ideen, begeistert sich für Adolf Hitler. Nach dem Abitur studiert er Jura, lässt sich als Anwalt nieder, tritt 1932 in die NSDAP und die SA ein, wechselt aber schon bald darauf in die SS. Im Zweiten Weltkrieg kämpft Reinefarth als Soldat in der Wehrmacht, wird als erster Angehöriger der allgemeinen SS mit dem Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz ausgezeichnet, dem Heldenorden des NS-Regimes.

Nichts deutet bis dahin auf eine hauptberufliche Karriere im Polizei- und Verfolgungsapparat der SS hin. Erst eine Verletzung scheint Reinefarth zum Umdenken bewegt zu haben. Im Winter 1941/1942 zieht er sich an der Ostfront Erfrierungen an den Füßen zu. Noch in der Genesung 1942 tritt er in das Hauptamt Ordnungspolizei in Berlin ein. Und steigt rasant auf – in der Polizei, in der Verwaltung, aber auch als Kommandierender. 1944 exekutiert er als SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei während des Warschauer Aufstandes Himmlers Befehl.

Nur wenige Monate später, der Krieg ist für die Deutschen nicht mehr zu gewinnen, wird Reinefarth zum Festungskommandanten von Küstrin ernannt. Das erste Mal wohl in seinem Leben führt er einen Befehl Adolf Hitlers nicht aus: die Festung bis zum letzten Mann zu halten. Er zieht mit seinen Soldaten ab, gibt die Bastion auf. Tatsächlich eröffnet das NS-Regime noch ein Verfahren wegen Befehlsverweigerung vor dem Kriegsgericht gegen den einstigen Kommandanten – doch das Kriegsende im Mai 1945 bewahrt ihn vor dem Urteil.

Drei Jahre bleibt der SS-General in US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Mehrfach fordert Polen erfolglos seine Auslieferung, um ihm wegen seiner Verbrechen während des Krieges den Prozess machen zu können. Doch Reinefarth hatte sich der Spionageabwehr der US-Armee als Informant angeboten, sein Wissen um die Verhältnisse und Begebenheiten in Polen und Russland sind in Zeiten des nun begonnenen Kalten Krieges zwischen Ost und West seine Lebensversicherung. Er bleibt in Deutschland, wird zuletzt von den Amerikanern an die Briten überstellt.

Die zweite Karriere des Heinz Reinefarth

Im Sommer 1948 zieht Reinefarth mit seiner Familie in ein Ferienhaus auf der Nordseeinsel Sylt, das er bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erworben hatte. Ein Jahr später erfolgt sein Freispruch durch das Spruchgericht Hamburg-Bergedorf. Weil er wegen seiner Befehlsverweigerung in den letzten Kriegstagen selbst von der NS-Gerichtsbarkeit belangt worden war, glaubt man ihm seine Version der Geschichte, seine Darstellung als Opfer, das erst nach dem Krieg von den Verbrechen der SS an den Juden erfahren habe. Im Jahr darauf passiert er auch das Entnazifizierungsverfahren als "entlastet".

Unbescholten also beginnt Reinefarth sein neues Leben, der Jurist wird 1951 Bürgermeister von Westerland, kandidiert bald für den "Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten" bei den Landtagswahlen und zieht 1958 als Abgeordneter des BHE in das Parlament von Schleswig-Holstein ein. Die junge Bundesrepublik braucht tatkräftige Pragmatiker wie ihn. Seine Vergangenheit spielt kaum eine Rolle.

Dabei hat es in der ganzen Zeit immer wieder Stimmen gegeben, die darauf aufmerksam gemacht haben. Schon bei seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt hat der Südschleswigsche Wählerverband gegen den früheren SS-General Einspruch erhoben. Der Fall wird 1957 sogar für einen Propagandafilm der DDR genutzt, Titel: "Urlaub auf Sylt". Im Januar 1958 meldet sich ein Professor für Rechtsgeschichte per Leserbrief in "Der Spiegel". Der einstige Wehrmachtsoffizier war Reinefarth während des Warschauer Aufstandes 1944 persönlich vor Ort begegnet. Bald berichtet sogar die internationale Presse.

Erst die Arbeiten eines Historikers bringen den Stein ins Rollen

Doch erst als der renommierte Historiker Hans von Krannhals seine Forschungsergebnisse zum Warschauer Aufstand Anfang der 1960er-Jahre publik macht und die maßgebliche Mitverantwortung Reinefarths an den Massakern an der Zivilbevölkerung belegen kann, reagiert die Politik.

Der Bürgermeister von Westerland und Landtagsabgeordnete in Kiel Heinz Reinefarth verliert 1961 seine parlamentarische Immunität. Reinefarth lässt sich vom Amt des Bürgermeisters beurlauben und wird im Juni 1963 abgewählt.

Laut einem Artikel des Historikers Philipp Marti, der seine Dissertation über den Fall Reinefarth verfasst hat, ist er "der einzige ehemalige SS-Führer im Generalsrang, der nach dem Krieg in ein Länderparlament einzog".

Bis zuletzt kämpft Reinefarth um seine Unschuld

Alle Ermittlungsverfahren laufen ins Leere, 1967 werden sie eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Verbissen versucht der Geschasste, nicht nur als Rechtsanwalt arbeiten zu dürfen, sondern auch als Notar.

Bis zu seinem Tod am 7. Mai 1979 ringt er um die Anerkennung seiner strafrechtlichen Unschuld. Denn, so der Historiker Marti, in seiner eigenen Auffassung hatte Reinefarth "Zeit seines Lebens einen gerechten Kampf gekämpft".