Gespannte Erwartung. 1000, vielleicht sogar 2000 Reiter in glänzenden Harnischen sind versammelt, dazu ein Heer von Fußsoldaten. Endlich kommt der Feuerbefehl: Mehr als zwei Dutzend Kanonen donnern, Musketen krachen, Qualm treibt in Schwaden über das Feld. Doch nicht, um Tod und Verderben zu bringen. Sondern um Freude und Willkommen zu verkünden.

Es ist der 17. Juni 1613, und der Salut auf einer Ebene vor Heidelberg, das dort aufgezogene Heer aus Herzögen, Grafen, Freiherren und Tausenden bunt uniformierten Gewehr- und Pikenträgern empfängt eine neue Landesherrin: die frisch angetraute Frau des Pfalzgrafen Friedrich V. bei Rhein, Kurfürst des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Eine hoch aufgeschossene, rotblonde, etwas herbe Schönheit. Elisabeth Stuart, Tochter König Jakobs von England und Schottland. Sie ist 16 Jahre alt. Sie ist schwanger. Und sie hat Hunger.

Eigentlich soll ein Willkommensbankett auf dem Feld stattfinden. Doch am Himmel dräuen Gewitterwolken, und so wechselt Elisabeth ohne Aufenthalt aus ihrer Reisekutsche in einen sechsspännigen, mit purpurnem Samt ausgeschlagenen Prunkwagen. Friedrich V. und seine Gefolgschaft reiten voran, eine Kolonne von Gefährten und Reitern folgt.

Die neue Landesherrin gab sich volksnah

Als sich der Zug der Stadt nähert, wird erneut Salut geschossen; gewaltig hallt der Donner von den umliegenden Berghängen zurück. An der großen hölzernen Brücke über den Neckar führen Fischer auf zwölf Kähnen ein Lanzenstechen zu Wasser vor, bei dem sie unter anderem vier an den Füßen aufgehängten Gänsen den Kopf abreißen. Hinter dem Stadttor schmücken farbige Tücher und Teppiche die Hauswände, Girlanden die Türen, zieren Blumen, Kränze und Gebinde mit frischem Obst die Gassen.

Nur langsam geht es voran. Immer wieder überwölben Ehrenbögen mit gemalten Allegorien und lateinischen Sinnsprüchen, Glückwünschen, Gedichten den Weg, Amtsträger halten Ansprachen, Musikanten spielen auf Lauten und Geigen, aus Rauchfässern strömt Gewürzduft. Ein kleiner Junge überreicht einen Korb mit Feigen, Datteln, Kirschen, Orangen. Zur Freude der Geber reicht Elisabeth das Geschenk nicht wie üblich weiter an eine ihrer Hofdamen, sondern macht sich darüber her. Sie ist jetzt wirklich hungrig. Erst gegen sechs Uhr abends biegt ihr Wagen in die Serpentinen von der Stadt hinauf zum Schloss. Der befürchtete Regen ist ausgeblieben.

Friedrich und Elisabeth: jung und glamourös

Friedrich V. von der Pfalz und Elisabeth Stuart sind das glamouröseste Paar des europäischen Protestantismus. Auf ihrer Verbindung ruhen große Hoffnungen – die scheitern werden. Durch sie wird Heidelberg eine der glänzendsten deutschen Residenzen – und dann geplündert. Sie erleben einen grandiosen Aufstieg, dem ein katastrophaler Absturz folgt, eine Tragödie aus frommer Verblendung, Ruhmsucht und Leichtfertigkeit. Und fachen einen Krieg an, der drei Jahrzehnte andauern wird, die Mitte Europas verwüsten und Deutschland für immer prägen.

Der Junitag aber, an dem sie unter Fanfaren und Salutschüssen in Heidelberg einziehen, endet mit dem von beiden ersehnten Festbankett. An den folgenden Tagen finden Dankgottesdienste und Ritterkämpfe statt, es wird Theater gespielt, getanzt, gejagt, ein Feuerwerk abgebrannt. Nach einer Woche reist ein großer Teil von Elisabeths britischer Gefolgschaft ab. Handwerker bauen die hölzernen Empfangskulissen ab.

Elisabeth und Friedrich sind noch nicht geboren, als ihr Verhängnis beginnt. Ab den 1580er Jahren lebt im Heiligen Römischen Reich der erbitterte Machtkampf der Konfessionen wieder auf und formt die politische Welt, in der sie bestehen müssen oder scheitern. Auf den Kanzeln und Fürstenstühlen rücken forsche junge Leute nach, die den Horror der Konfessionskriege nicht mehr kennen. Und zwischen denen sich der Ton zunehmend verschärft: Protestanten wie Katholiken nennen einander nun wieder Ketzer, Teufel, Gewalttäter, die Gott auszurotten befehle.

Der neu erwachte Glaubenseifer unterhöhlt die Institutionen, die das Reich zusammenhalten. So besetzt der Kaiser wichtige Richterstellen mit parteiisch urteilenden Katholiken, verhindern Juristen beider konfessioneller Lager, dass überhaupt Urteile zustande kommen. Das Vertrauen in die Rechtswege zerbricht – während Fürsten, Prälaten, Reichsstädte keine politischen Kompromisse mehr finden. Oder gar nicht mehr miteinander reden.

Protestanten gegen Katholiken allerorten

Andernorts ist es oft nicht besser. In Frankreich flammen immer neue Bürgerkriege zwischen protestantischen Hugenotten und katholischer Krone auf. In den Niederlanden kämpfen reformierte Bürger erbittert um ihre Unabhängigkeit von der romtreuen Großmacht Spanien. Skandinavien ist überwiegend lutherisch, Italien katholisch, die jeweiligen Minderheiten werden unterdrückt. Allenfalls auf dem gewaltigen Gebiet der polnisch-litauischen Adelsrepublik bestehen die Bekenntnisse nebeneinander.

In England ist die Reformation vor allem durch das Streben der Krone motiviert, den Einfluss des Papstes auszuschalten und sich Kirchenvermögen anzueignen, aber sonst bleibt vieles beim Alten. Dennoch fließt immer wieder Blut, weil romtreue Dissidenten im Untergrund Putschpläne schmieden und die Regierung die Verschwörer gnadenlos bestraft. 1603 erbt der schottische König Jakob aus dem Haus Stuart den Londoner Thron. Ein bedächtiger, religiös eher gleichgültiger Machtpolitiker. Jakob hat zwei Söhne – sowie eine Tochter: Elisabeth Stuart, geboren am 29. August 1596 und getauft auf den Namen ihrer großen englischen Verwandten, der von vielen verehrten, selbst kinderlos gebliebenen Königin Elisabeth I..

Die Prinzessin hatte einen schrägen Humor

Die Prinzessin wächst vorwiegend auf Landsitzen heran. Sie lernt Italienisch, ein vorzügliches Französisch sowie ein strammes Ressentiment gegen Papst und römische Kirche. Übt, sich auf Banketten und Maskenbällen standesgemäß zu amüsieren, einen Hof zu führen, ihn geschmackvoll einzurichten. Im Laufe der Zeit wird sie politischen Verstand entwickeln, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und starken Ehrgeiz, gepaart mit einem zuweilen schrägen Humor und lebhaftem Temperament. Die Heranwachsende teilt die im Adel modische Leidenschaft für exotische Haustiere, insbesondere Papageien, Sittiche und Affen, für Hunde und Pferde. Spätestens mit 14 ist sie versessen darauf, möglichst oft in den Wald zu reiten, Hirsche und Rehe zu schießen.

Da ist das Ende ihrer Kindheit bereits in Sicht. Denn Fürstenkinder sind vor allem Spielsteine auf dem Brett der internationalen Diplomatie. Sie müssen beizeiten strategisch eingesetzt werden: dorthin verheiratet, wo es den meisten Nutzen bringt. Jakobs Unterhändler loten eine französische Ehe aus, eine spanische. Fürsten von Oberitalien bis Niederdeutschland werben um die hohe Braut. Schließlich entscheiden sich der König und seine Berater für einen der deutschen Fürsten: Friedrich V. von der Pfalz.

Der englische König wählte Elisabeths Gemahl

Der Pfalzgraf bei Rhein, so sein offizieller Titel, rangiert als einer von sieben Kurfürsten des Reichs nicht weit hinter einem König. Umso mehr, als er auch unter den Kurfürsten besondere Vorrechte genießt, seine Territorien zwar zwischen der Mosel und der Grenze Böhmens weitläufig hingestreut liegen, aber reiche Steuern tragen. Zudem ist die Kurpfalz das Haupt der 1608 gegründeten protestantischen "Union", einer Allianz evangelischer Reichsstände gegen die nun wieder aggressiver auftretenden Katholiken.

Allerdings gehört das Land zu einer Minderheit im Lager der überwiegend lutherischen Protestanten, zu den nach dem Genfer Reformator Johannes Calvin benannten Calvinisten. Neben theologischen Besonderheiten lehnen sie in radikaler Weise Bilder und anderen Kirchschmuck ab, sogar Altäre.

Da sich altgläubige Stände des Reichs ihrerseits unter bayerischer Führung 1609 zur katholischen "Liga" zusammengeschlossen haben, stehen sich in Deutschland zwei konfessionelle Bündnisse gegenüber. Jakob verfolgt mit der Wahl seines Schwiegersohnes ein doppeltes Ziel. Zum einen hofft er, sein Ansehen innerhalb des europäischen Protestantismus zu steigern, seine Macht. Zum anderen will er dergestalt die Gefahr eines großen Religionskrieges mindern: Indem er den Evangelischen zwar den Rücken stärkt, die Hitzköpfe unter ihnen aber zur Mäßigung anhält.

Die Eheleute waren noch halbe Kinder

London, Ende Oktober 1612. Eine Menschenansammlung harrt im kalten Wind aus. Endlich gleitet ein Konvoi aus rund 150 Booten von der Küste her die Themse herauf zum Palast von Whitehall. Kanonen schießen Salut. Die Menge jubelt. An Land kommt ein gut aussehender junger Mann von auffällig dunklem Teint, zugleich ein wenig unsicher und formvollendet charmant. Wie seine Braut ist Friedrich von der Pfalz gerade einmal 16 Jahre alt. Als der Erzbischof von Canterbury ihnen am 6. Januar 1613 in Whitehall die Eheversprechen abnimmt, haspeln und giggeln sie sich durch die Zeremonie. Ein eigentümlicher Moment. Elisabeth und Friedrich kennen ihre politisch zugedachten Rollen. Zugleich finden sie etwas aneinander. Beide sind stolz, lebensfroh – halbe Kinder, anlehnungsbedürftig. Sie haben sich über die wenigen gemeinsamen Wochen verliebt.

Im Frühjahr fährt das Paar mit stattlichem Gefolge themseabwärts. Sie überqueren den Ärmelkanal und werden in der von Spanien abtrünnigen Republik der Vereinigten Niederlande freundlich aufgenommen, als Glaubensgenossen und Verbündete. Ab Den Haag reist Friedrich voran, um Elisabeths Empfang in Heidelberg vorzubereiten. Am 17. Juni zieht die Prinzessin-Kurfürstin in ihre neue Residenz ein.

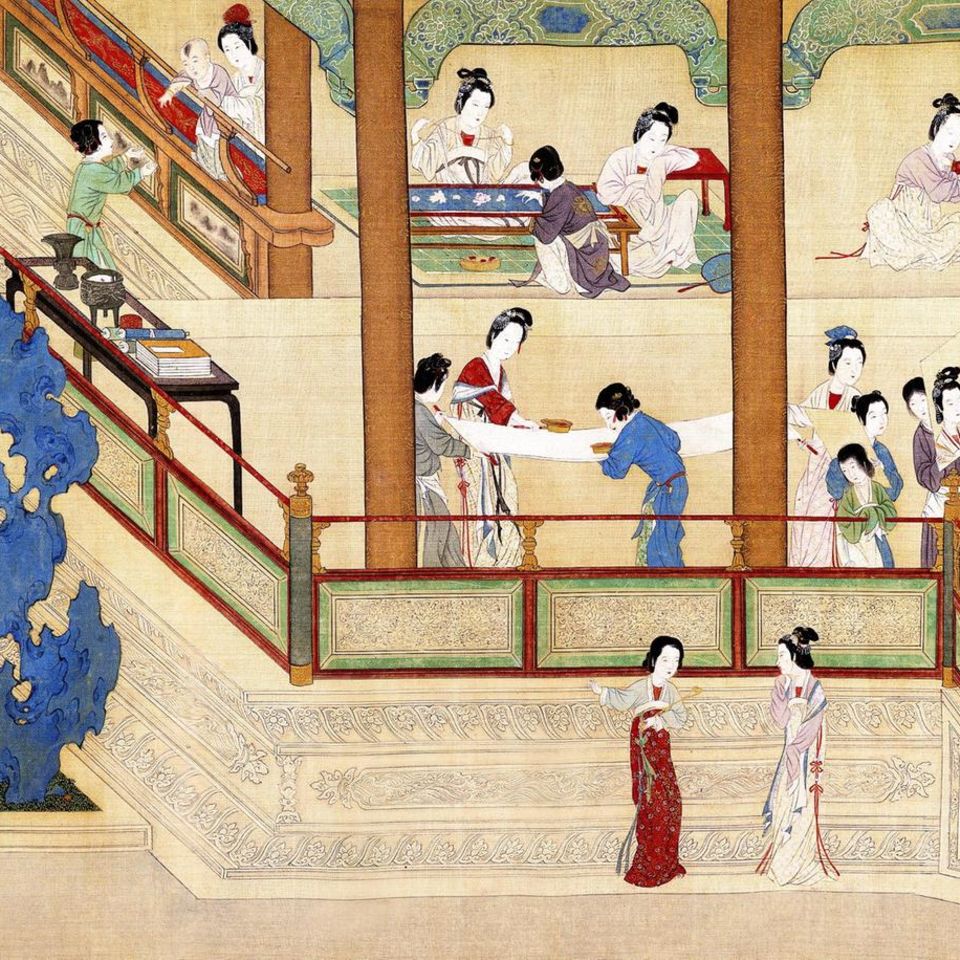

Das Heidelberger Schloss ist ein verschachtelter Komplex von mehreren Palastbauten aus hellem, rotem Sandstein, durchaus einer Königstochter angemessen. Die Renaissancefassade zum Innenhof trägt bunte, teils versilberte oder vergoldete Skulpturen, eine Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick auf den Neckar, die umliegenden Berge und nach Westen in die Ferne bis zum Rhein. Im Innern orientalische Teppiche, kostbare Gemälde, mit Ledertapeten verkleidete oder von gemalten Blumen verzierte Wände, ein Spiegelsaal, schwere, intarsienreiche, mit Seide und Samt bezogene Möbel, auf den Tafeln Silbergeschirr, böhmisches Glas.

Ein völlig neuer Flügel, eigens für die englische Prinzessin, ist im Bau. Und bald wird auf gewaltigen Stützmauern ein Lustgarten von mehreren Ebenen entstehen, mit Wasserbecken, künstlichen Grotten, fantasievollen Statuen, geometrisch abgezirkelten Zierhecken, exotischen Bäumen, prächtigen Blumen- und duftenden Kräuterbeeten. Bei Elisabeths Ankunft ist das noch Zukunftsmusik. Um das Schloss liegt Wildnis. Stellenweise blanker Fels, vor allem dichte Wälder; den Boden decken glänzendes Moos, Glockenblumen und Heidelbeeren. Schon bald unternimmt sie Ausritte durch das schwere Gelände, Jagdreisen in die wildreichen Reviere westlich des Rheins. Sie liebt es.

An Neujahr 1614 bringt Elisabeth einen Jungen zur Welt, einen Erben. Die Freude in Friedrichs wie ihrer Familie ist überbordend. Die 17-jährige Mutter indes kränkelt. "Haut und Knochen", "dürr und blass", schreibt sie über sich. Schließlich verliert sie die Geduld mit den Ärzten und kuriert sich selbst mit Reiten und Jagen. Es ist ihr zeitlebens die beste Abhilfe in schweren Zeiten: zu Pferd hinaus, um mit der Saufeder, der Armbrust, auch der Hakenbüchse Hochwild zu erbeuten.

Einige Wochen nach der Geburt wird bei hellen Bläserklängen, Orgelmusik, Chorgesang Erbprinz Friedrich Heinrich in der Schlosskapelle getauft. Über das Tal tönen, wieder einmal, Glocken, Salutschüsse. Und es finden schwelgerische Bankette statt – allein das sagenhafte "Große Fass" im Schlosskeller kann rund 1300 Hektoliter Wein aufnehmen und wieder ausschenken. Es sind Tage voller Maskeraden, Tanzabende, Schauspiel. Gerade das Theater ist eine Leidenschaft, die Elisabeth aus England mitgebracht hat. Einschließlich einer kleinen, mit eigenen Kulissen und Kostümen ausgestatteten Truppe. Später lässt Friedrich das oberste Geschoss des gewaltigen Schlossturms zu einem Bühnensaal ausbauen.

In Heidelberg liebte man den Prunk und die Bildung

Zur höfischen Repräsentation gehört neben Prunk und Genuss die Bildung. Heidelberg mit seinen vielleicht 7000 Einwohnern verfügt über eine der ältesten deutschsprachigen Universitäten; dank vieler gelehrter Glaubensflüchtlinge blüht sie noch einmal mehr. Die Hauptkirche am Markt beherbergt eine Sammlung wertvoller Handschriften, alter und neuer Drucke von Weltruhm. Herausragende Juristen, Historiker und natürlich Theologen, aber auch Dichter und Kupferstecher verleihen Friedrichs Residenzstadt Glanz.

Geben die reformierten Exilanten dem Ort ein internationales Gepräge, so der junge Hof erst recht. Genauer: die jungen Höfe. Denn wie es üblich ist, hat jeder der beiden Eheleute seinen Haushalt, eigene Gemächer, ein eigenes Gefolge, eine eigene Dienerschaft. Engländer und Schotten bei Elisabeth, Deutsche bei Friedrich. Aller gemeinsame Sprache ist Französisch. Derweil trennen die Höflinge gegenseitige Dünkel und Vorbehalte. Immer wieder geraten Engländer und Schotten aneinander; einträchtig aber verachten die Briten das deutsche Essen und weigern sich, an Mahlzeiten teilzunehmen.

"Besser tot als gebeugt."

Schwerer als derlei Zankereien wiegt ein Streit zwischen Elisabeth und Friedrich selbst, ungeachtet ihrer persönlichen Zuneigung: darüber, wer von beiden im Rang höher steht. Der Mann über der Frau – oder die Königstochter über dem Kurfürsten? Die Zeremonienmeister handeln Kompromisse aus, komplizierte Arrangements, welche von beiden Parteien wann und wo der anderen den Vortritt zu lassen hat. Als jedoch Friedrich bei einem Besuch in Stuttgart hinter seiner Frau zurücktritt, muss er sich von Standesgenossen maßregeln lassen, derlei sei in den deutschen Landen nicht üblich. Allein, Elisabeth mag nicht nachgeben, hat es von ihrem standesstolzen Vater auch streng verboten bekommen und notiert in einem Tagebuch: "Besser tot als gebeugt." Ab 1616 meidet sie gemeinsame Staatsanlässe, um den Streit zu umgehen.

Inzwischen zieht am Horizont jenes Verhängnis herauf, das die trotz allem glücklichen Verhältnisse des Fürstenpaares umstürzen – und Deutschland in die Katastrophe führen wird.

In Böhmen bahnte sich eine Katastrophe an

Böhmen ist ein Königreich auf dem Gebiet des heutigen Tschechien. Die böhmische Krone regiert auch das Nebenland Mähren sowie Territorien in der Lausitz und Schlesien (heute Teile Sachsens, Brandenburgs und Polens). Der Herrscher zählt von alters her zu den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs, nimmt also an der Wahl des Kaisers teil; ansonsten gehen das Reich und Böhmen weitgehend eigene Wege. Gleichwohl vereint seit knapp einem Jahrhundert das Haus Habsburg beide Titel, ist dessen Chef in der Regel zugleich römisch-deutscher Kaiser und böhmischer König. Nun versucht Wien, an der Moldau die katholische Gegenreformation sowie eine starke monarchische Zentralgewalt durchzusetzen – gegen Adel und Stadtbewohner, in weiten Teilen Lutheraner, Calvinisten und vor allem Hussiten, Anhänger einer eigenständigen, noch in der Zeit vor Luther wurzelnden Reformkirche.

Die böhmischen Stände wehren sich erbittert, aber mit wenig Erfolg. Schließlich wirft im Mai 1618 eine Gruppe Scharfmacher zwei Statthalter Wiens und deren Sekretär kurzerhand aus einem Fenster der Prager Burg. Die Kaiserlichen überleben den Mordversuch, können fliehen. Die Protestanten in Prag aber ersetzen die Statthalterschaft durch eine eigene Regierung und beginnen zu rüsten. Ab dem Sommer unterwerfen ihre Truppen kaisertreue Provinzstädte – die ersten Kämpfe eines noch unabsehbaren, gewaltigen Krieges. Zur Bezahlung der Söldner trägt auch ein auswärtiger Glaubensverwandter bei: Friedrich V. von der Pfalz.

Wien ist völlig unvorbereitet, Kaiser Matthias verbraucht und schwach. Im März 1619 stirbt er ohne Kinder. Zum Nachfolger hat er seinen jüngeren Vetter Ferdinand bestimmt, hatte ihn bereits 1617 zum König von Böhmen krönen lassen. Ferdinand II.: 41 Jahre alt, gewissenhaft, eher langsam von Entschluss, dann aber unbeugsam. Glühend fromm. Einer Legende zufolge soll er der Muttergottes geschworen haben, lieber über eine Wüste zu herrschen als über Ketzer. Der Habsburger wird dem näher kommen, als er meinen mag.

Mitte 1619 geben sich die böhmischen Stände eine freiheitliche Verfassung, erklären kurz darauf Ferdinand für abgesetzt und wählen zu ihrem neuen, konstitutionellen König ebenjenen Friedrich V., der sie bereits finanziell unterstützt. Für den Kurfürsten sprechen sein Rang und sein Glaube, vor allem sein Schwiegervater: Die Böhmen hoffen auf eine Waffenhilfe Englands. (Inwieweit jedoch Friedrich selbst hinter dem Plan steht, es ihm wirklich ernst ist, bleibt ungewiss.)

Friedrich jagte den Religionsfrieden in die Luft

Die Nachricht trifft just an jenem Tag in Frankfurt am Main ein, an dem die dort versammelten Kurfürsten oder ihre Bevollmächtigten Ferdinand II. als Kaiser bestätigen. Einstimmig: Auch Friedrich lässt seine Vertreter der Mehrheit folgen, den Skandal vermeiden. Seine Räte indes empfehlen dem Kurfürsten, die angetragene böhmische Krone abzulehnen. Denn ein Waffengang mit Habsburg scheint so gut wie sicher, das Risiko unkalkulierbar. In dieselbe Richtung drängt offenkundig von London aus Jakob I. Trotzdem entscheidet sich Friedrich V. einen Monat später, die Wahl anzunehmen. Treibt ihn Elisabeth? Sind es der Ehrgeiz der Königstochter, selbst Königin zu sein, und die Reibereien um Vorrang unter den Eheleuten, die Friedrich nach der böhmischen Krone greifen lassen?

Vermutlich nicht. Elisabeth mag Friedrich gegen den Willen ihres Vaters ermuntern. Doch die Versuchung ist auch ohne sie zu groß. Schon lange träumt die kurfürstliche Familie von einer solchen Rangerhöhung. Böhmen ist enorm reich; seine Glas- und Metallindustrie würde sich lukrativ mit der Eisenproduktion der Oberpfalz ergänzen. Vor allem: Friedrich sieht sich und die rebellierenden Stände im Recht. Er ist überzeugt, in Gottes Auftrag zu handeln. Kind seiner Zeit, geht es ihm um Macht, Besitz, Prestige – aber auch, oder mehr noch, um höhere Wahrheiten.

Um das Heil seiner Seele und damit derjenigen von Tausenden Untertanen. Eben weil viele so denken, gleicht das Reich einer Pulverkammer. Die Streitigkeiten zwischen den Konfessionen verhärten sich ständig, immer öfter schafft Gewalt vollendete Tatsachen. Aus Furcht und Abscheu wird Panik, die jeweils andere Seite habe es auf die ganze Macht abgesehen, auf die völlige Auslöschung des eigenen Lagers. Indem Friedrich dem Ruf aus Prag folgt, wirft er Feuer in diese Kammer. Jagt den Augsburger Religionsfrieden endgültig in die Luft. Im Zweifel, ohne es zu ahnen.

Prag, 7. November 1619, Kathedrale des Heiligen Veit auf dem Burgberg. Aus einer engen, mit im Kerzenschein funkelndem Blattgold und Halbedelsteinen verzierten Seitenkapelle zieht eine lange Reihe Geistlicher in das lichte Kirchenschiff, Würdenträger mit den schimmernden Insignien ihrer Ämter. Sie führen Elisabeth im golddurchwirkten Gewand zum Altar, wo sie still betet, dann von ihrem Mann zu einem Thron geleitet wird. Orgelmusik und Chorgesang erfüllen den weiten Raum. Es folgen Predigt, Gebete, eine Lesung aus der Bibel, dass die Gemeinde für ihre Obrigkeit Gott danken möge. Dann tritt der Burggraf von Karlstein, Wahrer der böhmischen Kronschätze, an Elisabeth heran, benetzt ihre Stirn und Brust mit Salböl, überreicht Reichsapfel und Krone. Nach weiteren Gesängen und Gebeten endlich der Ruf: "Lang lebe unsere Königin Elisabeth!" Wie schon drei Tage zuvor, bei der Krönung ihres Mannes, wird das Paar vor dem Dom von einer begeisterten Menschenmenge empfangen.

Friedrich und Elisabeth, Kurfürst und Kurfürstin von der Pfalz, sind nun offiziell König und Königin von Böhmen. Sie wähnen sich Herrscher eines Landes, das sie zur Rettung gerufen hat und dankbar willkommen heißt. Rechtmäßige Besitzer und Bewohner der mächtigen Prager Burg, zu deren Füßen nach Osten die Moldau und dahinter die Altstadt liegen – nach Westen die Jagdreviere um die Weißer Berg (tschechisch Bílá hora) genannte Höhe.

Doch bald sind da feine Risse. Vielen Pragern kommt ihr Dom wie verstümmelt vor: Die strengen Heidelberger Calvinisten haben etliche geschnitzte und vergoldete Statuen, Bilder und Kultobjekte entfernt, die wohl ursprünglich katholisch waren, indes den örtlichen Evangelischen ebenso lieb und vertraut. Zudem steht die Strenge des Ritus in seltsamem Kontrast zur lebensfrohen Sinnlichkeit der Ankömmlinge. So nehmen die Pragerinnen Anstoß an den freizügigen Dekolletés von Elisabeths Hofdamen, an der Liebe des Hofs zum frivolen Theater. Wohl auch an Elisabeths Marotte, die Zofen mithilfe ihres zähnefletschenden, vielleicht zuschnappenden Lieblingsaffen Jack zu disziplinieren. Wechselseitiges Fremdeln, nichts Großes. Aber auch kein gutes Zeichen.

War Friedrich zu weit gegangen – zum eigenen Nutzen?

Kaum gekrönt, bricht Friedrich auf, um die Protestanten im Reich auf seine Sache einzuschwören. Zwar hat Jakob I., der die Annahme der Krone für Usurpation hält, für unverantwortlich und friedensgefährdend, ihn gewarnt, dass er ihn nicht unterstützen wird. Doch die Pfalz selbst ist reich, Böhmen ohnehin, da sind immer noch die Protestantische Union und die Vereinigten Niederlande, von der er für den Kriegsfall Hilfe erhofft. Sie alle, meint Friedrich, können nur gewinnen: Wird Böhmens Kurstimme evangelisch, haben die Protestanten bei künftigen Kaiserwahlen eine Mehrheit von vier zu drei.

Ebendiese Gründe freilich machen einen Rückzug Kaiser Ferdinands II. unmöglich. Auf Böhmen zu verzichten hieße, die Macht des Hauses Habsburg zusammenstürzen zu lassen. Also sucht auch Ferdinand Verbündete. Er überzeugt die spanische Verwandtschaft, einen Teil ihrer in den Niederlanden stehenden Truppen zu einem Angriff auf die Pfalz abzukommandieren. Der sächsische Kurfürst ist zwar Lutheraner, stellt indes die Stabilität des Reichs über religiösen Eifer. Er wird nach einigem Zögern von Norden her Richtung Böhmen vorrücken – gegen eine Übernahme seiner Kriegskosten durch den Kaiser. Die meiste Hilfe verspricht der katholische Herzog von Bayern, freilich auch nicht für Gotteslohn: Ferdinand soll ihm die Ausgaben ersetzen, eine Eroberung der an sein Territorium grenzenden Oberpfalz zugestehen, vor allem aber ihm nach dem Sieg die pfälzische Kurwürde übertragen.

Während der Kaiser so eine machtvolle Allianz zusammenbringt, werden Friedrichs Hoffnungen weitgehend enttäuscht. Die meisten evangelischen Reichsstände finden, dass er zu weit gegangen ist, zudem zum eigenen Nutzen. Auch fürchten viele die Macht des spanisch-bayerisch-kaiserlichen Bundes. Als es ernst wird, scheuen die evangelischen Fürsten und Reichsstädte noch einmal vor dem großen Krieg zurück. Im Herbst 1620 marschiert ein starkes katholisches Heer auf Prag. Dort fühlt sich die Königswahl zunehmend an wie ein Missverständnis. Zwar lässt Elisabeth als Zeichen des guten Willens ihr Umfeld nun öfter nach Landessitte dichte Halskrausen und Pelz tragen, so albern ihr diese Mode auch vorkommt. Und Friedrich hat immerhin auf der Karlsbrücke über die Moldau die entfernten Kultgegenstände wieder aufstellen lassen.

Doch derlei verblasst neben der Enttäuschung der Stände, wie wenig auswärtige Hilfe ihr neuer König mitbringt. Umgekehrt ist der Hof verbittert, dass Böhmens Adelige Kriegssteuern ebenso verweigern wie Zugeständnisse an Kleinbürger und Bauern, um diese für den Aufstand zu gewinnen.

Dennoch, als sich Anfang November die Heere an den Hängen des Weißen Bergs westlich von Prag gegenüberstehen, strahlt Friedrich Zuversicht aus. Der Gegner ist etwas stärker, aber müde vom Anmarsch, und die eigene Stellung liegt höher. Was der König nicht sieht, ist die miserable Moral seiner unterbezahlten, in vorherigen Gefechten gegen kaisertreue Landsleute abgekämpften Truppen.

Am Samstag, dem 7. November, reitet Friedrich die kurze Strecke von der Armee zurück zur Burg, um diplomatische Gespräche zu führen, seine Frau zu sehen. Er ist guter Dinge, bleibt über Nacht und isst am folgenden Tag noch mit der Familie zu Mittag. Dann will er zurück an den Weißen Berg. Da dringt von draußen befremdlicher Lärm herein. Rufe, Unruhe. Zerlumpte, panische Gestalten hetzen in die Stadt. Rasch ist klar: Die Kaiserlichen haben angegriffen, wie besessen den Namen der Muttergottes Maria schreiend, die ersten böhmischen Einheiten sind bereits untergegangen oder geflohen, die Geschütze verloren gegangen. Nun strömen die Reste des geschlagenen Heeres zurück.

![Gem‰lde / ÷l auf Leinwand (1620) von <BR> Peeter Snayers [1592 - 1666] <BR> Bildmafl 36 x 44 cm <BR> Inventar-Nr.: INV2009 <BR> Systematik: <BR> Geschichte / Deutschland / 17. Jh. / Dreifligj‰hriger Krieg 1618 - 1648 / Bˆh... In einer weiten Landschaft prallen große Reiterheere aufeinander](https://image.geo.de/34263740/t/bs/v5/w960/r1.7778/-/schlacht-am-weissen-berg.jpg)

Friedrich versucht, sich mit einer Handvoll Reiter in der Burgvorstadt einen Überblick zu verschaffen. Verwirrte Bürger, weglaufende Soldaten. Leichenblasse Offiziere. Er schickt Elisabeth einen Boten: Flieht! Fieberhaftes Packen, dann rollen Wagen und Kutschen voller Wertsachen und Höflinge den Burgberg hinab. Ein Kammerherr eilt durch die aufgegebenen Gemächer, entdeckt ein vergessenes Bündel und wirft es in eines der letzten Gefährte. Elisabeths jüngster, kaum ein Jahr alter Sohn Ruprecht.

Der königliche Konvoi hat dasselbe Ziel wie das Menschengedränge, durch das er sich schiebt: die Altstadt auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau, um so den Fluss zwischen sich und die Angreifer zu bringen. Das Herrscherpaar gelangt hinüber und findet zur Nacht Unterschlupf im Haus eines reichen Eisenhändlers. Offiziere, Getreue sind um sie. In den Straßen Geschrei, das Stolpern Tausender Soldatenstiefel, Wagenräder knirschen über das Pflaster. Irgendwann graut ein trister Morgen. Generäle und König beschließen, keine Einschließung zu riskieren. Wohl noch vor Mittag reitet Friedrich neben Elisabeths Kutsche her durch das östliche Stadttor. Der Kommandant eines mährischen Infanterieregiments sichert zu, die Moldau-Brücke mindestens 24 Stunden gegen alle Verfolger zu halten.

Für die Bürger begann eine Ära der Not

Den Haag, April 1621. Ein Haus, Wein, Bier, Torf zum Heizen. Es ist nicht viel, was die niederländische Republik dem vertriebenen pfälzisch-böhmischen Paar bietet. Aber auch nicht wenig. Vor allem Sicherheit: Nach Monaten auf der Flucht sind Elisabeth und Friedrich zurück in der Unterkunft, die sie sieben Jahre zuvor schon einmal bewohnt haben, als frisch Verheiratete auf der Durchreise nach Heidelberg. Nun ist die einstige Residenzstadt für sie unerreichbar. Der siegreiche Kaiser hat den unbotmäßigen Kurfürsten mit der Acht belegt, ihm Rechte und Besitz genommen. Die Protestantische Union löst sich offiziell im Mai 1621 auf. Im Juni lässt Ferdinand II. vor dem Prager Rathaus 27 der böhmischen Führer wegen Hochverrats öffentlich hinrichten, das Land wird brutal katholisiert, viele einheimische Adelige enteignet und durch eine neue Herrenschicht aus allen Teilen des Reiches ersetzt, Deutsche, Italiener, Spanier, Franzosen. Mitte September 1622 nehmen katholische Truppen Heidelberg ein und plündern es; die berühmte Bibliothek der "Ketzerhochburg" bittet sich der Heilige Stuhl höchstselbst aus.

Die meisten Wertsachen aus dem Schloss indes hat Friedrich rechtzeitig nach Den Haag schaffen lassen; auch bleibt ein Großteil der Häuser unzerstört. Doch für die Bürger beenden Gewalt und Raub eine Ära des Friedens und des Wohlstands, die glänzenden Jahre der kurfürstlichen Residenzstadt. Läuten eine Ära der Not ein, von Armut und Flucht. Kaiser und Katholizismus haben die Macht im Reich deutlich zu ihren Gunsten verschoben. Damit könnte der Krieg enden. Allein, für einen Frieden müsste der Sieger den Besiegten etwas lassen. Das aber kann Ferdinand nicht. Denn da sind die Versprechen, mit denen er seine Bündnisse erkauft hat. Bayern fordert Friedrichs Kurwürde ein, dazu die Oberpfalz. Spanien hält pfälzische Gebiete am Rhein besetzt und presst sie aus. Hinzu kommt das Hochgefühl eines von Gott verliehenen, zu Recht erworbenen Triumphes: Ferdinand II. will dem aufrührerischen Ketzer auch gar nichts lassen. Und verlängert so den Krieg.

Friedrich und Elisabeth haben kaum mehr etwas zu verlieren – sind aber auch nicht vernichtet. Die Republik der Vereinigten Niederlande gewährt dem unglücklichen Verbündeten, der zudem ein Neffe ihres höchsten Amtsträgers Moritz von Oranien ist, bald eine standesgemäße Bleibe, sogar eine Pension; Elisabeth erhält zudem monatliche Zahlungen von ihrem Vater. Da sie auf keinen Ausgleich hoffen dürfen, beginnt das Paar ein diplomatisches Netz zu spinnen zwischen deutschen und außerdeutschen Mächten, die eine absolute Übermacht des Kaisers und der römischen Kirche fürchten. Wer immer zukünftig die Eskalation sucht, wird in der tyrannisch zertretenen Pfalz eine Rechtfertigung finden.

Eine widersprüchliche Zeit, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Stundenlang redet das Paar über Auswege. Elisabeth schreibt wie getrieben Bitt- und Brandbriefe, in einer voller Not fliegenden, klecksenden Handschrift. Zugleich geht das Leben weiter. Neben dem Schreibtisch hockt Jack, der Affe, "so bübisch wie immer", teilt sie einmal mit. Sie reitet weiter aus zur Jagd und nimmt Friedrich mit, wenn dessen Stimmung zu schwarz wird. Oder spielt mit ihm Billard. Die Flücht-linge empfangen einen regelmäßigen Strom von Gästen, besuchen und geben Feste, verteilen und empfangen teure Geschenke. Zwar reicht das Geld vorn und hinten nicht, sie machen enorme Schulden. Doch wer einen hohen Rang beansprucht, muss großzügig leben, sonst sinkt mit dem Ansehen auch der Stand. Wer arm aussieht, ist es auch bald; wer weiter ausgibt, erhält weiter Kredit.

Derweil kursiert ein böser Spottname für Friedrich: "Winterkönig" – weil er nur einen Winter auf dem böhmischen Thron überdauert hat. Entsprechend wird Elisabeth zur "Winterkönigin". Aber auch ein anderes Wort geht um unter Freunden und Parteigängern: "Königin der Herzen". Sie greift es auf, macht das Herz zu einem bevorzugten Emblem an ihren Kleidern, in ihrem Schmuck.

Elisabeth wandelte sich zur Ikone der Protestanten

In ihrem Unglück wandelt sich Elisabeth zu einer Ikone der protestantischen Sache. Sie wird um kleine Porträts gebeten, um Souvenirs; der evangelische Haudegen Christian von Braunschweig, zugleich ein Vetter, trägt ihren Handschuh am Helm, eine geflochtene Locke Elisabeths im Haar – gleich einem Ritter im Minnedienst. 1625 eröffnet sich endlich die Chance zu einer Revanche, zum Rückgewinn des Verlorenen. Der dänische König, Lutheraner und Herr über ein riesiges, dünn besiedeltes, aber dank des Seehandels wohlhabendes Reich, lässt sich zum Eingreifen verlocken. Ihn treibt die Sorge um eigene Interessen und Besitztümer in Norddeutschland, vor einer Rekatholisierung dort, die Aussicht auf Schlachtenruhm als Retter der protestantischen Sache.

Bald verheert der Krieg große Gebiete in Niedersachen, Westfalen, Hessen, Anhalt, Mecklenburg, selbst noch in Pommern – und schließlich erobern kaiserlich-katholische Truppen sogar das dänische Jütland. Abermals verlieren Protestanten und siegt Ferdinand II. Und abermals vertut er die Chance auf dauerhaften Frieden durch Maßlosigkeit. Die calvinistische Spielart der Reformation wird unterdrückt, der Rest der evangelischen Fürsten und Städte regelrecht geplündert, um Gefolgsleute des Kaisers zu entlohnen, Wiens zerrüttete Finanzen zu sanieren. Ohne einen Reichstag zu halten, ohne Rechtsklagen zuzulassen, schlicht per Edikt ordnet der Herrscher das Reich – im Sinne der römischen Konfession und monarchischen Macht. Eine katastrophale Entscheidung. Denn sie sät Verzweiflung, steigert Hass und Angst der Unterlegenen. Und hält so den Krieg nicht nur am Leben, sondern zieht bald die europäischen Großmächte Schweden und Frankreich in den Konflikt. Mit den immer neuen, immer größeren Armeen aber kommen millionenfacher Tod und Zerstörung durch Gewalt, Hunger, Seuchen.

Anfang Oktober 1632 infiziert sich auch Friedrich V. mit einem "pestilenten Fieber", so die Ärzte. Er stirbt am 29. November 1632. Elisabeth, inzwischen 36 Jahre alt, verwindet seinen Tod schwer. Aus ihrer Garderobe verschwinden die Farben zugunsten schwarzer Stoffe – für den gesamten Rest ihres Lebens, drei Jahrzehnte. Ausdruck einer tiefen Trauer um jenen sanften, oft melancholischen und persönlich unkriegerischen Mann, dem Elisabeth Stuart von den ersten Tagen an nicht nur politisch verbunden war, sondern in Liebe.

Sich beugen aber wird sie nicht. Zäh verfolgt die "Winterkönigin" die Ansprüche ihrer Kinder auf das entzogene pfälzische Erbe, die Kurwürde. Selbst die Hoffnung auf die Prager Krone gibt sie wohl nie ganz auf, den Titel einer Königin von Böhmen ohnehin nicht. Vielmehr lässt sie ein opulentes Staatsporträt von sich und Friedrich malen mit Kronen, Zepter und Reichsapfel, um ihrem Anspruch Ausdruck zu geben.

Ein letztes Mal genoss Elisabeth das Leben in London

Als der "Teutsche Krieg", wie die Zeitgenossen das blutige Ringen nennen, im Oktober 1648 endet, 30 Jahre nach den ersten Scharmützeln in Böhmen, bleibt Prag habsburgisch, die Kurwürde samt Oberpfalz bei Bayern. Immerhin erhält Elisabeths ältester überlebender Sohn die Rheinpfalz zurück, wird für ihn ein neuer, achter Kurfürstentitel geschaffen. Seine Mutter kehrt nicht nach Heidelberg zurück. Sie bevorzugt das unabhängige Leben in Den Haag. 1661 geht sie noch einmal nach England. Genießt höfischen Glanz, die Oper, das Schauspiel, eine sentimentale, herzliche Beliebtheit bei den Londonern. Am 23. Februar 1662 erliegt sie einer Lungenentzündung. Die Inschrift auf ihrer Grabplatte in der Abtei von Westminster erinnert an "Princess Elizabeth, Queen of Bohemia".

Nicht vermerkt ist, dass sie zur Ahnin einer der mächtigsten Dynastien der Geschichte wurde: Über Elisabeths Erbansprüche gelangt 1714 der Sohn ihrer jüngsten, nach Hannover verheirateten Tochter als Georg I. auf den Thron des entstehenden Weltreichs. Bis heute sind die Monarchinnen und Monarchen des Vereinigten Königreichs von Großbritannien direkte Nachfahren der "Winterkönigin".