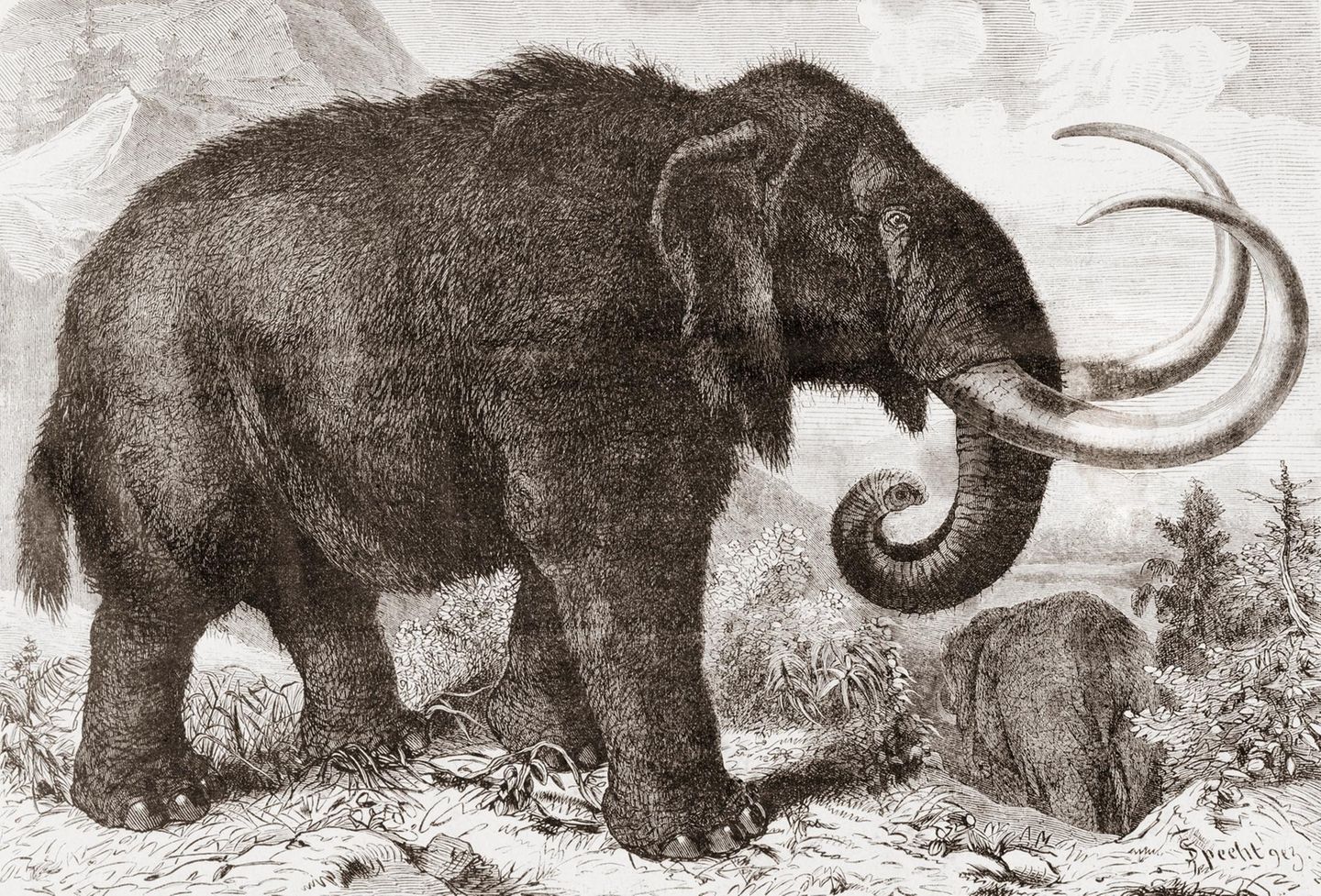

Niederösterreich, vor 25.000 Jahren: Die Steinzeitmenschen wissen vermutlich ganz genau, wo sie die Mammuts abpassen müssen. Die gewaltigen Frühzeitelefanten ziehen auf ihren Wanderungen regelmäßig durch die Graslandschaften im Tal der heutigen Perschling. Und genau das wird ihnen zum Verhängnis.

Eine Gruppe von Jägern und Jägerinnen erwartet sie, erlegt mehrere der mächtigen Tiere. Und zerteilt sie an Ort und Stelle.

Bohrungen führen das Archäologenteam auf die richtige Spur

Die Hinterlassenschaften dieses 25.000 Jahre alten Schlachtplatzes hat ein Archäologenteam der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) unter der Leitung von Marc Händel nun bei Ausgrabungen in Langmannersdorf an der Perschling, zwischen St. Pölten und Tulln gelegen, entdeckt.

Durch Bohrungen hat das Team zunächst sondiert, wo es sich zu graben lohnt. Daraufhin haben die Forschenden sieben Grabungsschnitte eröffnet. Bei Zweien wurden sie fündig und stießen auf dichte Lagen von Mammutknochen. Die beiden Stellen liegen etwa 15 Meter auseinander, enthalten aber unterschiedliche Zusammensetzungen von Knochen und Steinwerkzeugen. Unsere eiszeitlichen Vorfahren sind beim Zerlegen der Tiere offensichtlich außerordentlich planvoll vorgegangen.

Zwei Zonen. Zwei unterschiedliche Verarbeitungsschwerpunkte

In einem Bereich sind mindestens zwei der mächtigen Tiere zerlegt worden. Hier finden sich vor allem Wirbel, Langknochen und ein Unterkiefer. Dazu Steinwerkzeuge mit scharfen Kanten, wie sie zum Zerteilen nötig sind.

Im anderen Grabungsschnitt haben die Forschenden Überreste von mindestens drei weiteren Mammuts freilegen können, darunter mehrere Stoßzähne. Die steinzeitlichen Menschen hatten einige davon bereits in handlichere Stücke gebrochen, um das Material weiterzuverarbeiten – vielleicht zu Speerspitzen, wie sie typisch sind für die Epoche; möglich wären aber auch Werkzeuge oder Schmuck. Die Fertigung von kleinen Figuren aus Elfenbein, wie sie für die Zeit vor 40.000 Jahren etwa in Höhlen auf der Schwäbischen Alb nachzuweisen ist, ist für die Ära der Mammutjäger von Langmannersdorf jedoch kaum bekannt.

Auch in dem Abschnitt mit den Stoßzähnen haben die Forschenden scharfkantige Steinwerkzeuge gefunden. Darunter fällt aber vor allem ein sogenannter Kratzer auf, ein Gerät, mit dem man etwa das Fleisch von den Knochen abschaben konnte.

"Wir haben es hier also mit zwei völlig unterschiedlichen Aktivitäten an ein und demselben Fundort zu tun", erklärt Marc Händel. "Die Funde zeugen von einer bewussten Auswahl." An dem einen Ort ist eher geschlachtet worden, an dem anderen haben die Jäger und Jägerinnen neben dem Fleisch der Mammuts auch deren Elfenbein zur Weiterverarbeitung vorbereitet.

Nur die Rippen fehlen überall

Was übrigens an beiden Stellen fehlt, sind Rippen. Diese sind ganz offensichtlich an einer dritten, bisher unbekannten Stelle weiterverarbeitet worden.

Vor 25.000 Jahren bedecken Gletscher den Norden Europas und den Großteil der Alpen. Dabei hatte die damals seit etwa 90.000 Jahren andauernde Kaltzeit ihren letzten Höhepunkt noch gar nicht ganz erreicht, jenes Maximum, an dem die globale Durchschnittstemperatur um fünf Grad unter der heutigen liegen wird und die Winter in Südeuropa neun Monate dauern. Ein Dreivierteljahr, an dessen Tagen es kaum wärmer als null Grad Celsius werden sollte. Die Menschen teilen sich den Lebensraum mit Steppenbisons, Riesenhirschen, Rentieren, Höhlenlöwen und mit Mammuts.

"Dass wir hier nicht nur einzelne Knochen finden, sondern intensiv genutzte Bereiche, in denen jeweils mehrere Tiere verarbeitet wurden, hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen", führt Händel weiter aus.

Und das nicht nur durch die aktuell durchgeführten Grabungen in Langmannersdorf. Der ganze Fundplatz ist insgesamt etwa zwei Hektar groß und schon länger bekannt. Entdeckt wurde er um die vorletzte Jahrhundertwende, als man in einem Hohlweg auf erste Funde gestoßen war. Systematischere Untersuchungen folgten 1919/20 unter der Leitung des Archäologen Josef Bayer. Dieser hatte dort die Reste zweier Siedlungsplätze entdeckt, darunter Gruben, eine Feuerstelle und sogenannte Pfostenlöcher. Letztere entstehen, wenn beispielsweise ein Holzpfosten in der Erde verrottet und dort eine dunkle Verfärbung hinterlässt. Sie deuten auf aufragende Strukturen hin. Dies können Behausungen aber auch einzelne Pfosten oder Gestelle sein. in Langmannersdorf gab es allerdings keine dunkle Verfärbung durch vergangenes Holz, sondern durch eine Verfüllung mit Asche und senkrecht darin steckenden Knochenfragmenten. Letztere könnten möglicherweise als Keile gedient haben. Nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei den beiden Siedlungsplätzen um Lager von Steinzeitjägern gehandelt hat.

Mit einem Alter von 25.000 Jahren ist Langmannersdorf der bisher jüngste Fundort mit einer derart hohen Konzentration an Mammutknochen in Mitteleuropa. Das Ausgrabungsprojekt selbst ist Teil des Forschungsverbunds "Exploring Mammoth Bone Accumulations in Central Europe". Dessen Ziel ist es, möglichst viele Daten aus dieser und vergleichbaren Fundstellen beispielsweise in Polen, Tschechien und Österreich zusammenzutragen und so mehr darüber zu erfahren, wie die Menschen der Steinzeit die Tiere gejagt und wofür sie deren Teile verwendet haben.

Von der DNA versprechen sich die Forschenden besonders viel

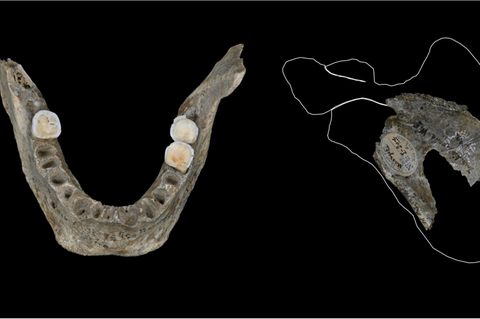

Dabei helfen moderne Analyseverfahren, etwa die aus den Backenzähnen der Mammuts extrahierbare DNA. Von deren Untersuchung verspricht sich Händel viel. Denn die DNA der erlegten Tiere verrät nicht nur, welches Geschlecht sie hatten. Sie verrät auch, ob die Mammuts miteinander verwandt waren. Sind sie es, dann haben die eiszeitlichen Menschengruppen nicht nur einzelne Tiere isoliert und erlegt, sondern möglicherweise auch kleinere Gruppen oder Herden bejagt. Außerdem lässt sich unter anderem über die DNA erschließen, in welchem zeitlichen Rahmen die Mammutjäger den Platz von Langmannersdorf aufgesucht haben. Einmal? Oder vielleicht immer wieder? Die Untersuchungen stehen noch aus. Ebenso die Verknüpfung mit den Funden aus den beiden Altgrabungen.

Die Arbeiten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Langmannersdorf werden auf jeden Fall fortgesetzt, im November 2025 geht es weiter. Marc Händel hat auch schon einen Platz ausgemacht, auf den er besonders neugierig ist. Eine Grube mit Knochen und Holzkohle in einer anderen Ecke des Grabungsplatzes. "Die interessiert mich schon sehr!"