Schon wenige Hundert Millionen Jahre nach dem Urknall gab es im jungen Kosmos Schwarze Löcher mit der millionenfachen Masse unserer Sonne. Wie konnten diese Schwerkraft-Monster so schnell entstehen? Ein internationales Forschungsteam ist einer Antwort auf diese Frage nun ein gutes Stück näher gekommen.

Mithilfe mehrerer Teleskope identifizierte das Team ein Schwarzes Loch, das bereits 500 Millionen Jahre nach dem Urknall eine Masse von zehn bis hundert Millionen Sonnenmassen erreicht hatte. Nur durch den direkten Kollaps einer großen Gaswolke könne dieses Schwarze Loch so rasch entstanden sein, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt "Nature Astronomy".

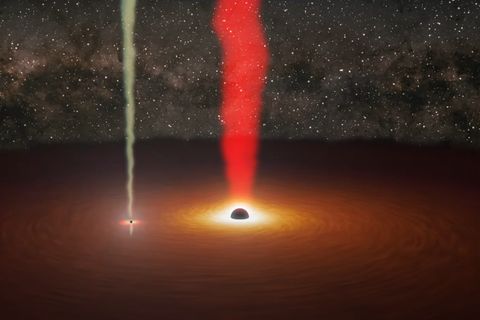

Nahezu alle Galaxien enthalten in ihren Zentren supermassereiche Schwarze Löcher. Strömt von außen Gas auf die Schwarzen Löcher zu, erhitzt es sich und leuchtet hell auf. Astronom*innen nennen solche strahlenden Galaxienzentren, die heller leuchten als das ganze umgebenden Sternsystem, Quasare. "Frühere Beobachtungen haben bereits gezeigt, dass es bereits 700 Millionen Jahre nach dem Urknall Quasare gab", erläutern Ákos Bogdán vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge in den USA und seine Kollegen. "Doch der Ursprung dieser Schwarzen Löcher ist bislang ein Mysterium."

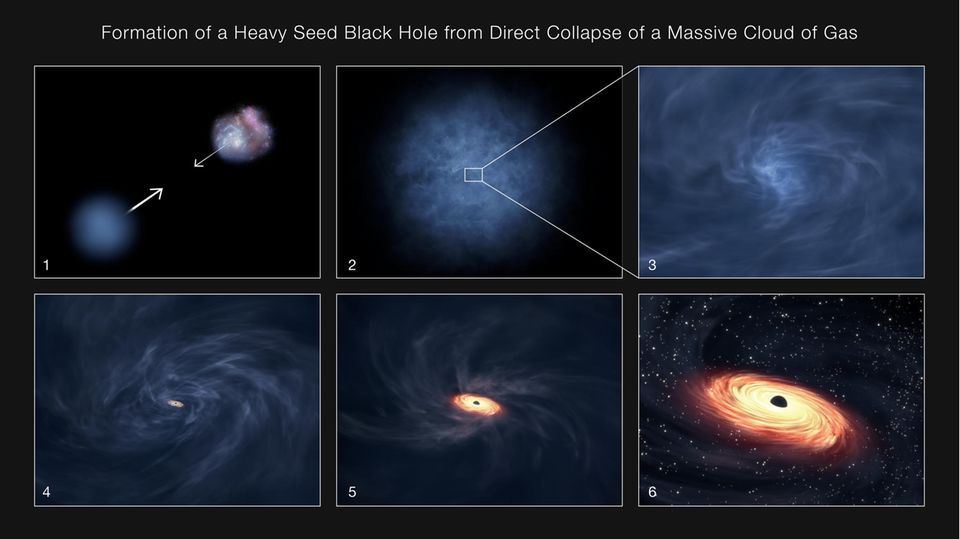

Hauptsächlich zwei Szenarien stehen dabei zur Debatte. Das erste Szenario führt supermassereiche Schwarze Löcher auf die erste Sternengeneration im Kosmos zurück. Diese ersten Sterne waren groß und kurzlebig, und aus ihnen könnten Schwarze Löcher mit zehn bis hundert Sonnenmassen hervorgegangen sein. Das zweite Szenario geht von einem direkten Kollaps großer Gaswolken aus, durch den Schwarze Löcher mit bis zu hunderttausend Sonnenmassen entstehen könnten. In beiden Szenarien wachsen diese ersten Schwarzen Löcher dann durch den Zustrom von Gas zur ihrer späteren Größe an.

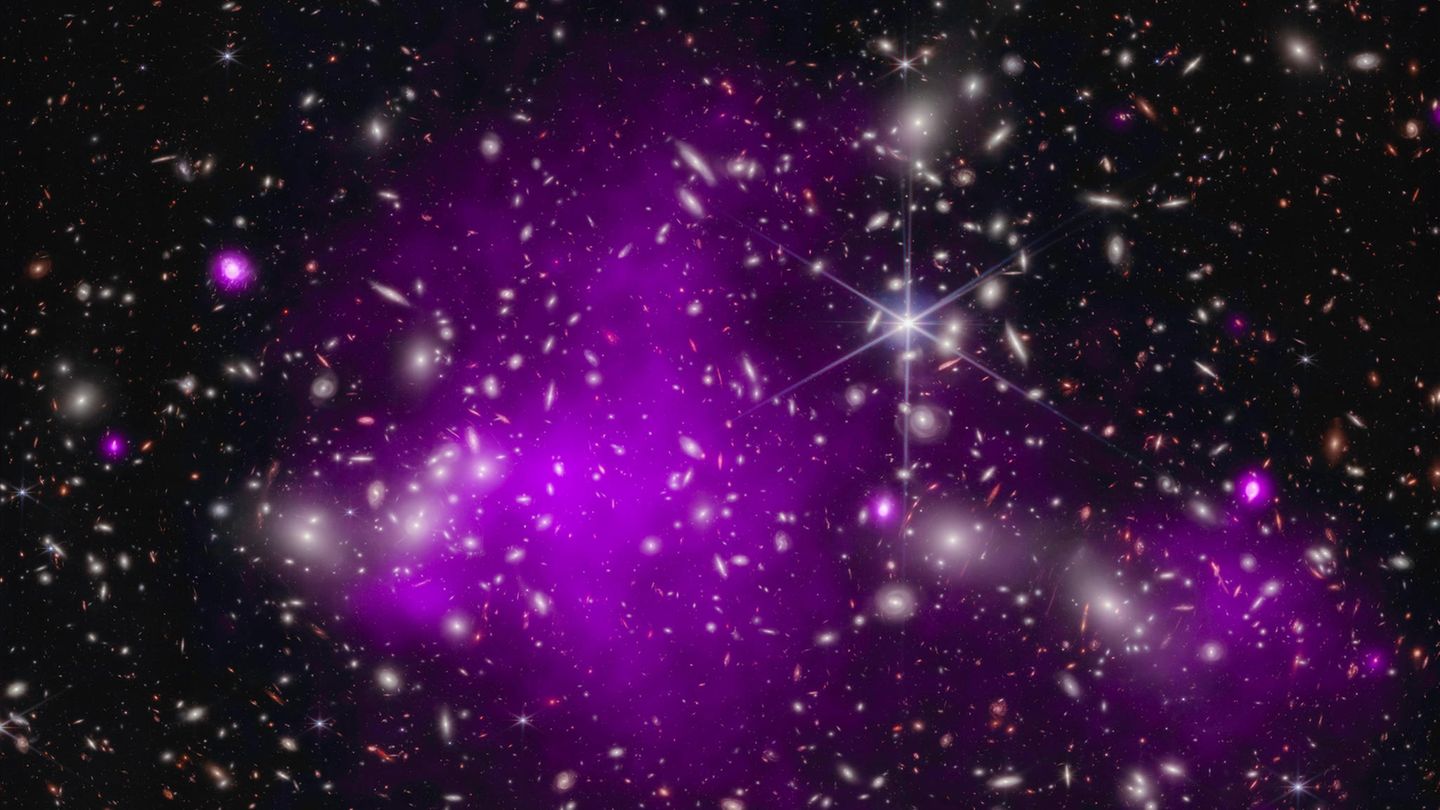

Bogdán und seine Kollegen haben sich mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskop und des Chandra X-ray Observatory auf die Suche nach großen Schwarzen Löchern noch früher im Kosmos gemacht. Dabei nutzten sie eine Laune der Natur: Der 3,6 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxienhaufen Abell 2744 lenkt mit seiner Schwerkraft das Licht hinter ihm liegender, noch weiter entfernter Himmelsobjekte so ab, dass er wie eine gewaltige Linse wirkt. Dadurch konnten die Astronomen extrem weit entfernte Galaxien ausfindig machen, die ohne diesen Vergrößerungs- und Verstärkungseffekt unsichtbar geblieben wären.

In nur 200 Millionen Jahren zum Schwerkraft-Monster

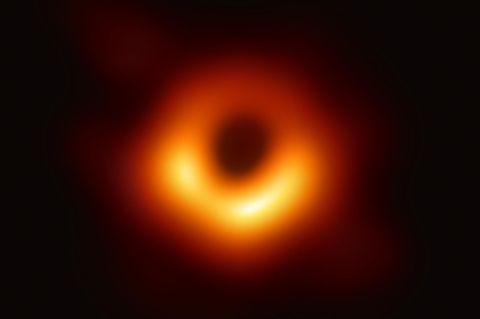

Das Team hatte Erfolg: In der Galaxie UHZ1 stießen die Forscher auf einen Quasar, der sich durch intensive Röntgenstrahlung verriet. 13,3 Milliarden Jahre benötigte diese Strahlung, um die Erde zu erreichen. Bogdán und seine Kollegen blicken also in die kosmische Vergangenheit und sehen die Galaxie und das Schwarze Loch so, wie es vor 13,3 Milliarden Jahren – gerade einmal 500 Millionen Jahre nach dem Urknall – ausgesehen hat. Aus der Stärke der mit dem Röntgensatelliten Chandra gemessenen Strahlung ermittelten die Astronomen eine Masse zwischen zehn und hundert Millionen Sonnenmassen für das zentrale Schwarze Loch von UHZ1.

Unabhängig vom Szenario können die ersten Schwarzen Löcher sich frühestens 200 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet haben. "Damit blieben dem von uns entdeckten Schwarzen Loch in UHZ1 nur 200 Millionen Jahre, um zu seiner heutigen Größe heranzuwachsen", stellen Bogdán und seine Kollegen fest. Auf Grundlage theoretischer Modelle ziehen die Forscher daraus den Schluss, dass eine Entstehung aus einem Stern nicht als Erklärung infrage kommt: Ein Schwarzes Loch mit einer Anfangsmasse von maximal hundert Sonnenmassen kann in dieser Zeit nicht ausreichend Materie aufnehmen.

Bleibt also die Entstehung durch den Kollaps einer großen Gaswolke. Eine Ausgangsmasse von zehn- bis hunderttausend Sonnenmassen würde ausreichen, so zeigen die Rechnungen der Forscher, damit das Schwarze Loch bis zur beobachteten Größe anwachsen konnte. Zumindest das Schwarze Loch in UHZ1 ist also wohl auf diese Weise entstanden. Nun geht die Suche nach Quasaren im jungen Kosmos weiter – um zu überprüfen, ob dieser Quasar die Regel oder vielleicht nur eine Ausnahme ist.