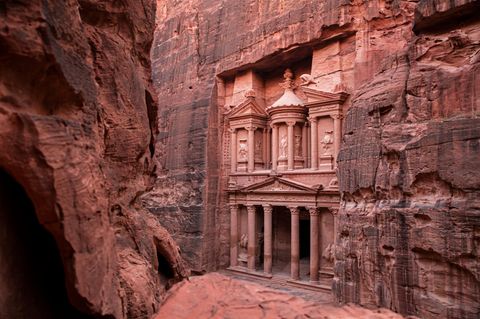

Er hat 2500 Jahre Krieg und Katastrophen, Wind und Wetter, Explosionen und Erdbeben ertragen: der Parthenon auf der Athener Akropolis. Seit vergangener Woche steht er zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder so da, wie ihn die Kühlschrankmagneten, Modelle und Kunstmalereien in den Souvenirläden der Stadt zeigen: ohne Baugerüste an der Außenseite. Fünfzehn Jahre war allein die Westseite des Tempels eingerüstet.

Der Parthenon gleicht einem gigantischen Puzzle. Eine eigene "Behörde für die Restauration der Akropolis" (YSMA) mit einem jährlichen Budget von mehreren Millionen Euro versucht seit mehreren Jahrzehnten, jedes Teil an die richtige Stelle zu legen. Oder zumindest nicht wieder an die falsche, so wie beim letzten großen Restaurierungsversuch. Der nackte Anblick des Wahrzeichens zeigt, dass sich die großen Arbeiten langsam ihrem Ende nähern, fast 50 Jahre, nachdem sie als kurzfristige Rettungsaktion begannen. Aber was sind schon ein paar Jahrzehnte, verglichen mit Jahrtausenden?

447 vor Christus hatten die griechischen Stadtstaaten gerade die Perser geschlagen. Und Perikles, mächtigster Staatsmann der ältesten Demokratie der Welt, steckte die Einnahmen dieses erfolgreichen Feldzuges in ein beispielloses Bauprogramm auf der Akropolis: den Tempel der Athena Nike, die Propyläen, jenen Torbau, den jeder auf dem Weg zum Gipfel durchschreiten musste, das Erechtheion, wo die alte hölzerne Statue der Göttin stand. Und den Parthenon. Den Tempel aller Tempel. Die Architekten Iktinos und Kallikrates ließen die besten Marmorarbeiter Griechenlands kommen, um den Parthenon zu errichten, eine Ringhalle aus acht mal 17 dorischen Säulen, innen auf beiden schmalen Seiten noch einmal sechs. Alle zusammen umschlossen einen recht eckigen Raum, die Cella. Ein Meisterwerk, das bereits Zeitgenossen rühmten.

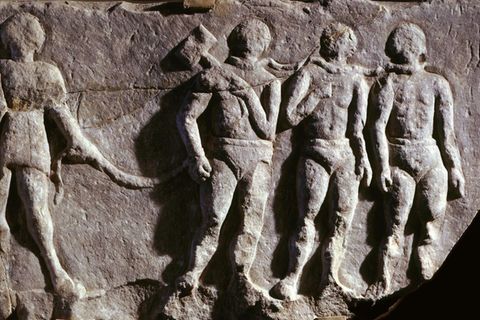

Bildhauer schmückten jede verfügbare Fläche mit Reliefs und Statuen, die Außenwand der Cella mit einem umlaufenden Fries, der die jährliche Prozession zu Ehren der Athena zeigte, die vier Seiten des Tempels mit Kämpfen zwischen Gut und Böse. Die dreieckigen Giebel mit der Geburt Athenas auf der einen Seite, dem Wettstreit der Göttin mit Poseidon um die Schutzherrschaft der Stadt auf der anderen. Ein Bilderreigen, üppiger als bei jedem anderen griechischen Tempel. Eine Demonstration von Kunst, Bildung, Macht. Und Geld.

Ein Venezianer schoss den Tempel kaputt

Außen war der Parthenon (von parthenos, Jungfrau) prächtiger als alle anderen Bauten Griechenlands. Innen lagerten Raubgut und gestiftete Schätze, Schmuck, Schalen, Becher. Die zwölf Meter hohe Statue der Göttin Athena trug eine Rüstung aus Goldplatten, abnehmbar und in Zeiten knapper Kassen einzuschmelzen. Bunt bemalt und weithin sichtbar erhob sich der Bau über der Stadt.

Der Parthenon hat den Niedergang Athens überstanden, die Ankunft der Römer, Kriege, Belagerungen, Besatzungen, mehrere Erdbeben. Im Jahr 267 nach Christus brannte er aus, in späteren Jahrhunderten verwandelte man ihn erst in eine Kirche, dann in eine Moschee. Der Moment aber, in dem er zu einer Ruine wurde, lässt sich genau datieren: 28. September 1687. An diesem Tag ließ der spätere Doge von Venedig, Admiral Francesco Morosini, den heiligen Fels mit Kanonenkugeln beschießen – die Osmanen hatten ihre Munitionsvorräte in der Moschee gelagert und auch ihre Frauen und Kinder dort versteckt. Die Explosion tötete 300 Menschen, zerriss das Dach, die Mauern, sprengte klaffende Löcher in die Säulenreihen.

Der Zustand vor dieser Zerstörung wollen rund 160 Archäologen, Architekten, Ingenieure, Marmorarbeiter wieder herstellen. Ihre Arbeit wäre einfacher, wenn dies nicht vor 100 Jahren schon einmal jemand versucht hätte: der griechische Architekt Nikolaos Balanos. Ab 1899 entfaltete er seine zerstörerische Wirkung, aus hehren Motiven: Möglichst vollständig sollten die Altertümer wieder aufgestellt werden. Mehr als 40 Jahre lang werkelte er auf dem heiligen Felsen, und genauso lange bemühen sich Menschen inzwischen, die Folgen seiner Arbeit zu beheben. Ein Kind seiner Zeit, stapelte Balanos aufeinander, was er finden konnte. Die herumliegenden antiken Steine behandelte er als schnöden Baustoff: Was nicht passte, sägte er zurecht, neuen Marmor klebte er mit Zement an. Und statt der Bleiklammern, mit denen die Altvorderen den Parthenon erdbebensicher machten, benutzte Balanos Eisen.

Mit fatalen Folgen: Als es 1975, nach dem Ende des Obristenregimes, endlich wieder Geld gab und das Interesse, die Altertümer zu bewahren, brach der Marmor bereits überall auseinander, von innen gesprengt durch verrostetes Metall. Teile der alten Tempel drohten herabzustürzen. Saurer Regen griff zudem die Skulpturen an. So begann die Restauration als eiliger Rettungseinsatz.

Anfang der 1980erJahre wurde der Parthenon eingerüstet, später ein Kran auf die Akropolis geschafft, um Marmorblöcke hinauf- und Reliefstücke hinunter zu heben, ins neue Museum. Seitdem werkelte immer irgendwo jemand an einem der berühmtesten Bauwerke der Architekturgeschichte. Und ganz vorbei ist es noch nicht: Die alten Gerüste würden durch modernere, sicherere ersetzt, teilt die Behörde mit. In etwa einem Monat wird sie den Parthenon noch einmal einhegen, um letzte Stücke in den Westgiebel einzufügen.